中西医结合护理慢性心衰的价值观察

陈华香 梁海华

(江西省兴国县人民医院内科,江西 兴国 342400)

慢性心力衰竭是常见的心内科疾病,表现为乏力、体液潴留等症状,致使患者生活质量降低[1]。随着老年人机体生理功能的减退,抵抗力的降低,使其成为该病的好发人群。随着当前研究的深入分析,认为临床护理在患者治疗过程中起到至关重要的作用,并提出中西医结合护理对其预后发展具有显著的促进作用。为此,本研究以我院慢性心衰患者为例,对其提供中西医结合护理,现介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入2015年6月—2017年3月我院收治的42例慢性心衰患者,均知晓研究,且签署了知情同意书,通过数字表法将其随机分为2组,即对照组21例,男女比例12∶9,年龄60~85岁,病程1~4年,心功能分级为3例Ⅱ级、5例Ⅲ级,13例Ⅳ级。研究组21例,男女比例13∶8,年龄62~82岁,病程1~5年,心功能分级为4例Ⅱ级、6例Ⅲ级,11例Ⅳ级。分析比较2组基线资料,发现差异无统计学意义(P>0.05),且研究符合医学伦理。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采取西医常规护理,如下:(1)监测生命体征变化,持续低流量吸氧;(2)按照少食多餐原则,向患者提供低盐低脂、高维生素、富含钾及适量纤维素的清淡、易消化食物;(3)叮嘱患者尽量卧床休息,减少活动,避免加重心脏负担;(4)安排舒适病房,定期开窗通风,维持室内空气清新,减少交叉感染机会;定时为患者提供翻身、拍背等操作,促进痰液排出体外,保持呼吸道通畅;(5)和患者主动交流,向其介绍疾病相关知识,以及护理常规流程,并耐心解答患者提出的问题,赢得患者的信任感,从而消除其不良心理,促使患者积极配合治疗、护理;(6)做好家属思想工作,利用家庭支持系统作用,进一步增强患者治疗信心;(7)按照医嘱,指导患者用药(利尿剂、强心剂、血管扩张剂等),并密切监测患者用药期间有无不良反应,如乏力、肠鸣音减弱、头痛、心动过速等,积极对症处理。

1.2.2 研究组 采取中西医结合护理,西医常规护理同对照组相同,中医护理如下:(1)心肺气虚型,表现为神疲乏力、食少纳呆、脉沉无力等症状,对此应当密切监测患者面色、脉搏、呼吸等变化,并做好保暖工作,日常饮食主要以丰富、易消化食物为主,如豆制品、瘦肉、蛋类等,严禁暴饮、暴食、辛辣等刺激性食物;(2)血脉瘀阻型,表现为心悸怔仲、气短、胸痛等症状,应当注意评估胸痛的部位、程度、持续时间、性质等,以便提供相应的治疗措施,日常饮食以低盐、活血化瘀、益气通脉食物为主,如田七炖鸡粥;(3)阳气虚脱型,表现心悸气喘、四肢厥冷、大汗淋漓、面色苍白等,日常护理应当注意保暖,积极做好情志护理、饮食护理(低盐低脂、补气助阳食物为主,如牛肉汤、狗肉等);(4)气阴两虚型,表现为气短疲乏、头昏目眩、心烦失眠等症状,对此应当叮嘱患者注意休息,结合自身病情,进行适当体力活动,同时注意日常饮用水的摄入,并多食用益气养阴、温补益气食物;(5)痰热壅肺型,表现为心悸气短、咳嗽、胸隔痞满、尿少、舌红苔黄等症状。护理上需要密切监测患者体温变化,并做好咳嗽痰黏稠者的排痰、吸痰等方面的护理,尽量向其提供清热化痰措施、降气定喘食物;(6)阳虚水泛型,表现为心悸气喘、腰酸膝冷、面色苍白、脉沉无力等症状。护理上应当注意定期开窗通风,消毒清扫,时刻保持室内空气流通,以及根据天气变化,指导患者增减衣物,避免感染,诱发病情加重。此外,协助患者按摩肌肉、活动关节,改善局部组织血液循环。

1.3 观察指标 观察2组心功能(以NYHA心功能分级为依据)以及生活质量。生活质量评价标准[2]:以生活质量综合评定问卷(GOQL-74)为依据,评估患者生活质量,共4个维度,分别为物质生活、社会功能、躯体功能、心理功能,均20分,分值越高,生活质量越理想。

1.4 统计学方法 以统计学软件SPSS 21.0为工具,计量资料、计数资料分别表示为 ()、n(%),结果以t检验、χ2检验,p<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

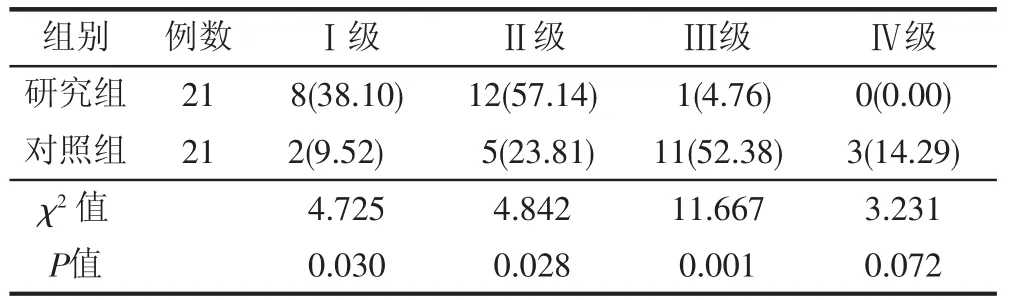

2.1 心功能比较 护理后,研究组的心功能Ⅰ级、Ⅱ级占比高于对照组,且研究组的心功能Ⅲ级明显低于对照组,差异存在统计学意义(p<0.05),见表1。

表1 心功能比较 [例(%)]

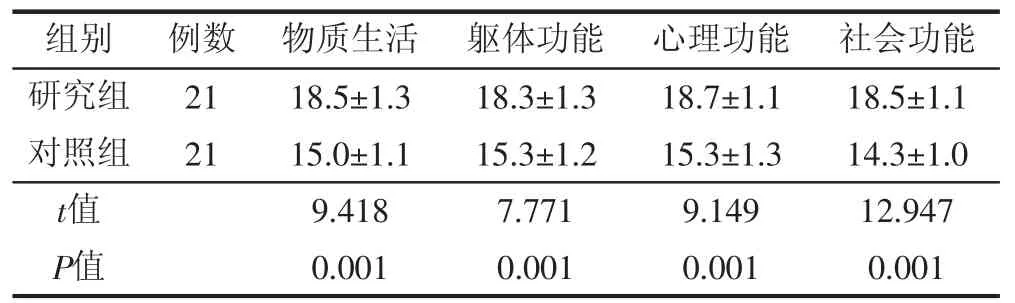

2.2 生活质量比较 研究组生活质量各项指标评分均高于对照组,差异存在统计学意义(p<0.05),见表2。

表2 生活质量比较 ,分)

表2 生活质量比较 ,分)

组别 例数 物质生活 躯体功能研究组 2 1 1 8.5±1.3 1 8.3±1.3心理功能 社会功能1 8.7±1.1 1 8.5±1.1对照组 2 1 1 5.0±1.1 1 5.3±1.2 1 5.3±1.3 1 4.3±1.0 t值 9.4 1 8 7.7 7 1 9.1 4 9 1 2.9 4 7 P值 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 1

3 讨论

慢性心力衰竭的临床治疗目标是以改善疾病症状、提高生活质量、降低再次住院率/死亡率为主[3-4]。随着当前我国人口老龄化的急剧增加,老年慢性心力衰竭患病率逐渐增高,对其身心健康、生活质量造成严重影响,同时对其家庭发展也产生一定不良影响。目前,在慢性心力衰竭患者的临床治疗上,常常配以西医常规护理,但护理效果一般,难以达到良好的预期效果。

就中医角度而言,慢性心衰属于“心痹”“痰饮”“心悸”等范畴,在中医辨证指导下,可分为多种类型,如心肺气虚型、阳气虚脱型、气阴两虚型、痰热壅肺型、阳虚水泛型等。随着当前中医研究的深入分析,发现西医常规护理基础上联合中医护理的应用范围越来越广泛,特别是慢性心力衰竭患者临床方面,其效果尤为显著,有助于充分发挥传统中医辨证论治特点。李皖迎[5]以慢性心衰患者为例,随机分为A组(中西医结合护理)、B组(西医常规护理),分析比较发现A组的心功能Ⅰ级占比、护理满意度均高于B组,充分体现出中西医结合护理对慢性心衰患者心功能的改善、护理满意度的提高具有显著促进作用。

本研究结果显示,研究组心功能Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级占比,以及生活质量评分均较对照组高(p<0.05),原因如下:(1)中西医结合护理能够根据疾病的不同类型采取最为恰当的措施进行治疗护理,从而达到缓解临床症状、改善心功能等目的;(2) 中西医结合护理可以根据患者情志特点,提供针对性的护理措施,消除其不良心理,树立战胜疾病信心,加速机体康复进程;(3)中西医结合护理,更加注重养生保健工作,从而实现未病先防目标。

综上所述,慢性心衰患者护理中的中西医结合护理应用效果显著,有利于患者心功能的恢复、生活质量的改善,值得大力宣传、使用。