歌剧《黑桃皇后》中盖尔曼人物形象的舞台诠释基础(下)

孙兆润

3.拿破仑与盖尔曼的共性

以步兮瑶的译著《拿破仑大传》①为参考,我们发现拿破仑与普希金小说中的盖尔曼,在金钱观、性格和爱情观上有惊人的相似之处。

(1)金钱观相似。他们有一个共同的特点,生活节俭而自立,都不崇尚奢华、不贪图享受。盖尔曼节俭、克制、勤劳,对父亲的遗产和利息分文不动,单靠微薄的薪水生活,他坚信必须确保生活自立,不允许自己有丝毫放纵。而拿破仑对什么都不太讲究,甚至对床榻、饮食、照明等都没有要求,他认为富足的生活不能造就未来的斗士。尽管年龄还小,拿破仑就已经为接济母亲而省吃俭用了。他认为金钱绝不是用来享受的,而是为了在社会上打拼闯荡用的,他向来不齿于花天酒地的生活。

(2)性格相似。他们的性格都属外冷内热的类型,性格孤僻却又意志坚强,且自尊心极强。盖尔曼的性格内向,爱面子,有着强烈的欲望和丰富的幻想,行为孤僻怪异、不入流俗,毅力坚定。拿破仑外表像块花岗岩,可心里却藏着一座火山。他孤独、叛逆、多疑、沉默寡言、高傲任性,自尊心强,事事都以自我为中心,雄心勃勃且志向远大。

(3)爱情观相似。他们都不是“爱情至上论”者,在二人的精神世界中,有比爱情更值得追求的东西。他们的择偶观都带有强烈的功利色彩,都是经过精心谋划的,一生并没有体尝过真爱。盖尔曼为了得到纸牌的秘密,甚至幻想去做老伯爵夫人的情夫,而写给丽萨白的情书则是逐字逐句从一本德国小说上抄来的。在捡回丽萨白的回信后,他立刻为下一步的行动专心致志地策划起来。拿破仑则认为迎娶贵族妻子就是为了传宗接代,为了子嗣的血脉纯正。他认为爱情会对社会造成危害,如果人们能从中解放出来,那真是感谢上帝了。

那么,值得我们思考的问题是:二人获得金钱的终极目的是什么?金钱对拿破仑来说是“在社会上打拼”必需的道具,财富是助他实现伟大抱负的工具。而盖尔曼获得财富之后的终极目标,普希金写道:“他心心念念只想着怎样来利用他用高昂的代价得来的这个秘密。他开始想到退职和旅行。”而退职和旅行的目的则是:“去巴黎公开的赌场,让中了魔的命运女神拿出宝藏。”②至于获得宝藏之后他还想干些什么,普希金并没有指明。如此一个能“不入流俗”“不丝毫放纵自己”的意志坚定的角色,怎么来利用他将获得的巨大财富呢?普希金自少年时期就追求自由、平等、博爱的精神,他对沙皇和沙皇专制制度的态度是矛盾而复杂的。他一方面抨击沙俄专制,同情反对沙俄统治的十二月党人,另一方面又接受并感激尼古拉一世的庇护和资助。其创作晚期在尼古拉一世的监督、审查下,文风步趋谨慎。小说中,“拿破仑身影投射”的伏笔其实正是普希金自我宣泄、鞭笞社会的隐蔽的表达方式。受欧洲资产阶级启蒙主义思想的影响,在19世纪初沙俄的统治环境中,像普希金一样拥有拿破仑式的理想和抱负的青年人不在少数,他们个性得不到解放,能量得不到释放。作为这类人群的代言者,小说主人公在静待瞬间暴富、一鸣惊人的时机,从而彻底改变自己的命运,让自己暗流涌动、蓄势待发的能量得以宣泄,从而实现自己的人生理想和远大抱负。

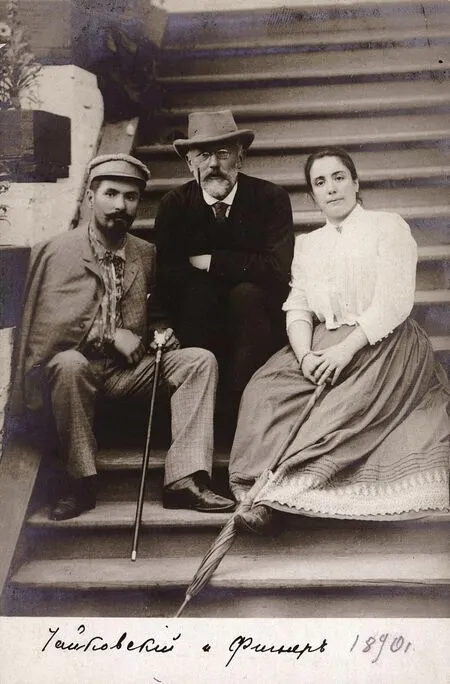

4.柴科夫斯基心中的盖尔曼形象

柴科夫斯基兄弟显然洞悉了文学原著的精神,他们没有嬉笑怒骂着把盖尔曼踢进“垃圾筐”里,作曲家更是极尽怜惜之笔触,掬满满一抔同情之泪。1890年3月2日在给弟弟、剧本作者莫杰斯特的信中,作曲家写道:“结束了第七场。盖尔曼咽气的一瞬间,我哭得一塌糊涂,这是一个精疲力竭的结局,而实际上,或许这样很不错。”③3月3日,歌剧总谱搁笔之日,柴科夫斯基又给弟弟写道:“……写完盖尔曼之死和最后的合唱,对盖尔曼竟充满了怜悯之心。突然,我开始失声痛哭……为自己的主人公伤心落泪这还是头一次,我努力想弄明白,为什么我会哭。原来,盖尔曼不仅仅是促使我写这样或那样的音乐的借口,对我来说,他是一个真实的、鲜活的人,甚至是一个非常可爱的人。正如我觉得菲格涅尔非常可爱那样,我总是把盖尔曼视作菲格涅尔—所以,我身临其境地处在他的悲剧中。现在我认为,对主人公热忱、真实的态度完全会在音乐中表现出来。”④

柴科夫斯基的仆人纳扎尔·里特洛夫是这部歌剧创作过程的第一见证者。他称柴科夫斯基在1890年3月2日结束第七场写作的时候,曾红着眼圈为他讲过盖尔曼死前的话和他是如何自杀的,并为他演奏了终场时的音乐,作曲家在演奏的同时眼泪也不断地涌出来。3月2日的日记摘引如下:“彼得·伊里奇最后给我讲述的一切,除了我之外,还从未与别人分享过。‘听着,纳扎尔’,他把头转向我并开始讲述盖尔曼临终前的话语和他是如何自杀的。彼得·伊里奇说他整个晚上都在哭,他的眼睛到现在还是红的,他看上去非常痛苦。他很疲惫,尽管如此,还是止不住想哭泣……我喜欢这些眼泪,可能所有感受这一情境的人都会这样。彼得·伊里奇和我也是这样,他同情、可怜盖尔曼,为此十分悲伤。当彼得·伊里奇演奏盖尔曼死亡的一段音乐时,创作过程中饱胀在心灵中的眼泪又流了出来……彼得·伊里奇的眼泪对我来说是珍贵的,上帝保佑,这甚至很好!彼得·伊里奇结束了这部歌剧,要是把它展现在舞台上,会有许多人像彼得·伊里奇那样涌出热泪的。”⑤

柴科夫斯基(中)与盖尔曼首演者菲格涅尔及丽萨首演者梅杰亚·梅

作曲家甚至称盖尔曼与其首演者尼古拉·菲格涅尔一样都是“可爱的人”。如果盖尔曼真的是一个厚颜无耻、精打细算、嗜钱如命的赌场老手,那么柴科夫斯基缘何为其命运“独怆然而涕下”?

虽然普希金笔下的盖尔曼身上投射着英雄拿破仑的身影,但是与歌剧的主人公盖尔曼相比,其性格中并没有太多的矛盾和纠结,前者像一条蛰伏的蟒蛇在静静地等待着进入它伏击圈的猎物。在柴科夫斯基兄弟的歌剧创作中,盖尔曼这个人物被赋予更加复杂的性格特征和丰富的内心世界,他承受的是爱情、金钱、地位,还有来自宿命的追魂诱惑等多重不可调和的矛盾重压。柴科夫斯基的信件和日记记录了歌剧创作的进程,但却只在某种程度上透露出歌剧创作过程中复杂而矛盾的心境,真正体现作曲家创作心境的直接证据是歌剧《黑桃皇后》的音乐本身。作曲家不仅同情笔下这个人物,更把自己的思想、感受、预感、恐惧、犹疑全都倾注到其身上。作曲家为盖尔曼之死所迸发出的眼泪,是他在歌剧音乐创作的一系列感情积聚后的一次“井喷”。

三、歌剧中两条重要的戏剧发展脉络

1.盖尔曼和丽萨的爱情为一线

在柴科夫斯基笔下,盖尔曼对丽萨的爱情是炽热而疯狂的。第一幕花了大量篇幅来描述盖尔曼对丽萨的真挚爱情:“我茫无所措,恨自己软弱无力,控制不住自己,我无能为力……我恋爱了!恋爱!……我不知道她的名字,我也无法知道,也不愿用世俗的名字把她称呼……她出身高贵,我不能去求婚,而这正是我的苦恼和烦闷!……如今,我的心灵被一个梦想所控制,别了,平静!我已中毒,像喝醉了酒,我病了,病了,我恋爱了!”⑥“你看见,我活着,忍受着痛苦,但在那可怕的时刻,当我得知,命中注定我得不到她,那时便只剩下一个……死!”⑦“……不,公爵,只要我活着,我不会把她给你;我不知道怎么办,但一定要夺取!雷、电、风!我向你们庄严宣誓:她将是我的,或者是我死去!”⑧“我为你而活……当我和生命告别之时,给我哪怕只是片刻时间,和你两人相聚在这美妙寂静的夜晚……然后听凭死亡和与之相伴的安宁来召唤!”⑨“几分钟前,死亡对我来说就是得救,几乎是幸福!可现在却不是,它使我恐怖!你为我揭开了幸福的彩霞,我愿生死和你在一起!”⑩而丽萨对盖尔曼的爱情是崇高的,她抛却了门第观念和世俗规则,爱得奋不顾身,不带丝毫铜臭气,是柴科夫斯基精神世界中完美女性的化身。值得一提的是,第二幕第一场中含有芭蕾场面的戏中戏《牧羊女的坦白》,在列夫·多京执导和尤里·柳毕莫夫执导的现代实验版本中被认为在叙事和创作传统上冗余而省略。牧羊女普利列帕在择偶时抵住了金钱诱惑,拒绝了财主兹拉托高尔,而选择了贫穷的牧羊人米洛夫佐尔,从而获得了真爱。柴科夫斯基不仅仅是按照古典歌剧创作传统添加芭蕾场面,更是利用这一情节来反衬丽萨在爱情抉择上的悲剧性—她同样没有依附权贵叶列茨基公爵,而是选择了与自己地位悬殊的下级军官盖尔曼,但是丽萨最终却为自己的选择付出了生命的代价。这一段恰恰折射出柴科夫斯基纯粹的爱情观。从讴歌俄罗斯女性的高尚情操和渲染其不幸遭遇的角度来看,省略这场戏中戏削弱了歌剧的观赏性、悲剧性,有违柴科夫斯基的创作意图。

尤里·柳毕莫夫版《黑桃皇后》剧照(阿列克赛·斯捷波连科饰盖尔曼,拉里萨·舍甫琴科饰丽萨)

这条抒情浪漫的路线也成为包括乌拉基米尔·阿特兰托夫在内的一些俄罗斯男歌唱家塑造人物形象的诠释基础。阿特兰托夫诠释的盖尔曼年轻单纯,热情冲动。他认为,戏剧矛盾的焦点在于:盖尔曼最终没有抵住能让自己瞬间暴富的三张纸牌的诱惑,在金钱和爱情面前,他选择了前者。但是歌剧中对盖尔曼获取纸牌奥秘的动因有明确的交代:“三张牌!获知这三张牌我将发财!……我将能和她一同逃离人群。”⑪显然,纸牌,财富,盖尔曼的铤而走险触及“雷区”,最终都是为了和丽萨的天长地久。那么,究竟是什么神秘的力量使盖尔曼精神分裂并抛弃了深爱的女人,俄罗斯学者和专家各自持不同的观点。正因为如此,下一条戏剧线索尤显重要,也是揭示柴科夫斯基创作主旨的重要的线索。

2.盖尔曼和伯爵夫人的矛盾冲突为另一线

为表现盖尔曼人物性格的复杂性,柴科夫斯基兄弟强化了维系盖尔曼和伯爵夫人之间纽带的宿命感,为歌剧增添了神秘主义色彩,为两人之间戏剧冲突的激化做好了剧本和音乐上的铺垫。在普希金原著《黑桃皇后》的开篇就明确指出:黑桃皇后表示暗藏祸心—《最新占卜书》。歌剧中盖尔曼对伯爵夫人本人和纸牌秘密本身有着强烈的不祥预感—触及这个“禁区”可能会粉身碎骨,遭受灭顶之灾。每一次遇见伯爵夫人这个幽灵的化身,盖尔曼都怀揣战栗,但是同时又摆脱不了她神秘的诱惑。“可怕,我仿佛受到她闪着不祥之光的亮眼的支配。”⑫“坟墓般的凉气吹过四周!啊,可怕的幽灵!”⑬“某种神秘的力量注定把我和她联系在一起……我们当中有一个将死于另一个的手里。看着你,我憎恨你,可是我又看不够你!我想抛开这一切逃走,但是又没有力气……”⑭不难看出,黑桃皇后就是伯爵夫人本人,是厄运的宿主。而伯爵夫人更是腐朽没落的旧事物的代表,是腐化堕落的社会体制的化身。盖尔曼之于伯爵夫人,同样是个让人战栗的掘墓人式的角色。拿破仑的狂热崇拜者们,自我感觉内心有着英雄的魄力和普世的天责,但是现实的社会地位和社会制度却又不允许他们实现报复。伯爵夫人和盖尔曼之间的矛盾,不单单是人物个体之间的冲突,而是腐朽的沙俄旧体制和觉醒的一代俄国知识青年之间的矛盾。盖尔曼的咏叹调《我们的生活是什么》是这类人群在现实压迫下的直白宣言,更是对专制社会的辛辣反讽:“我们的生活是什么?赌博!善与恶是同一个梦想!劳动和诚实是讲给娘们儿的童话!朋友们,在这里谁是真理,谁最幸福?今天是你,明天是我!不用奋斗,瞬间就赢!让那些倒霉鬼去哭吧,诅咒自己的命运去吧!难道不是吗?人都有一死!就像虚浮海洋的彼岸,我们谁都摆脱不了它。朋友们,我们中间它更中意谁?今天是你,明天是我!不用奋斗,瞬间就赢!让那些倒霉鬼去哭吧,诅咒自己的命运去吧!”⑮盖尔曼的精神分裂与伯爵夫人本身和她的秘密有着更为重要的因果关系。这才是柴科夫斯基参透原著精神并注入自己认知和情感寄托的真正意图。

俄罗斯人民艺术家、马林斯基剧院著名男高音阿列克赛·斯捷波连科在自己的演绎中,对传统的以“爱情和金钱矛盾”为戏剧冲突的表演路线做出大胆的颠覆。他认为,应该尊重普希金原著的精神,在盖尔曼身上注入更多拿破仑的人格特点。为此,在角色准备阶段,他认真翻阅了拿破仑的传记和文章,观看了有关拿破仑的纪录片。他认为,戏剧矛盾的焦点不仅仅是爱情在金钱面前的幻灭,爱情对于盖尔曼绝不是唯一的欲求,他有更重要的诉求—三张纸牌的秘密不仅能让他瞬间赢得财富,更能改变他的地位和命运,实现他胸中的宏图大志。斯捷波连科诠释的盖尔曼阴鸷、有城府、孤独、多疑、高傲、雄心勃勃、志向远大,成为20世纪八九十年代盖尔曼的重要的代言人。

总 结

盖尔曼,这个有着魔鬼梅菲斯特的恶与智,以及拿破仑式人格的内心强大的个体,最终在与社会的交锋中毁灭了。他所有的美妙幻想和宏伟计划都在哂笑着的“黑桃皇后”面前破灭了。拿破仑在辉煌的炙焰中化作灰烬,他最终体尝到了能量的巨大释放,是幸运者。而盖尔曼则在狂喜和失落的瞬间更迭中癫疯,无论是在原著还是在歌剧中,他都没有体尝到最终成功的滋味。二者都逃脱不了坠入悲剧性的深渊—在原著中疯掉了,在歌剧中自杀了。让原著中疯掉了的主人公在歌剧中以自戕的方式结束人生,是作曲家濒死前的宿命观在创作中的一次体现。

总之,柴科夫斯基绝不是要塑造一个一般意义上的冷酷的拜金主义者。在他眼里,盖尔曼虽然是一个下层军士,但是却志存高远、野心勃勃,他对待爱情是真挚而狂热的,靠赌博瞬间暴富无疑是这个下层军士在当时的社会环境下赢得爱情和实现高远理想的捷径。三张纸牌本身的神秘控制力,伯爵夫人的勾魂诱惑,无意间致伯爵夫人死亡的良心谴责,以及把心上人丽萨带入万劫不复深渊的愧疚等因素合力将他逼迫到癫疯的边缘,他无法摆脱各种矛盾的交集,最终在一无所有、理想幻灭的瞬间,拔枪自戕。盖尔曼的悲剧是时代觉悟者的悲剧,所以柴科夫斯基在写到其结束生命的场景时,终于抑制不住内心的伤感,为这个“可爱的人”一掬同情之泪。无论之于导演、指挥,还是歌唱家,柴科夫斯基为二度创作者们塑造这个角色留下了巨大的想象和创作空间,普希金的原著也为更深入挖掘角色的性格和形象提供了文学本源,因而也就衍生出许多不同的演绎版本,这种诠释方式的探索还将继续下去。

注 释

①〔德〕埃米尔·路德维希著、步兮瑶译《拿破仑大传》,中国城市出版社2010年版。

②〔俄〕普希金著、磊然译《外国中短篇小说藏本:普希金卷》之《黑桃皇后》,人民文学出版社2010年版,第246页。

③Чайковский М.И.ЖизньПетраИльичаЧайковского.3 т.Изд.Алгоритм 1997г.С.319.

④ 同注③。

⑤ПознанскийА.Н.ЧайковскийвПетербурге.Изд..Композитор2011г.С. 368.

⑥吴乐译《柴科夫斯基〈黑桃皇后〉》,收录于吴祖强主编《歌剧经典》,世界文物出版社2009年版,第39页。

⑦同注⑥,第45页。

⑧同注⑥,第65页。

⑨同注⑥,第84—85页。

⑩同注⑥,第91页。

⑪同注⑥,第103页。

⑫同注⑥,第53页。

⑬同注⑥,第89页。

⑭同注⑥,第121页。

⑮〔俄〕莫杰斯特·柴科夫斯基著、孙兆润译《黑桃皇后》歌剧剧本,未发表。