民族主义的在地化:九·一八前后北碚的爱国救国运动

民族主义是隐伏在近代中国各类思潮背后的一股潜流,因为影响深远,被称为“百年来中国最大的一个动力”。*余英时:《中国近代思想史中的激进与保守》,《历史月刊》1990年第29期,第144页。此前对民族主义的研究,有两个明显特点。一是关注对抗性的民族主义。所谓哪里有压迫,哪里就有反抗,讨论的主题多为中外冲突中的反教运动、学生罢课、工人罢工、商人罢市、抵制洋货、群众动员等等。*李时岳:《近代中国反洋教运动》,北京:人民出版社,1985年;Karl Gerth, China Made: Consumer Culture and the Creation of the Nation, Cambridge: Harvard University Press, 2004;黄贤强:《1905年抵制美货运动:中国城市抗争的研究》,上海:上海辞书出版社,2010年;Chalmers Johnson, Peasant Nationalism and Communist Power: The Emergence of Revolutionary China, Stanford: Stanford University Press, 1962;费约翰:《唤醒中国:国民革命中的政治文化与阶级》,李霞译,北京:三联书店,2004年;方德万:《中国的民族主义和战争》,胡允桓译,北京:三联书店,2007年;罗志田:《乱世潜流:民族主义与民国政治》,上海:上海古籍出版社,2001年;王奇生:《亡国、亡省、亡人:1915—1925年中国民族主义运动之演进》,余英时等:《不确定的遗产》,北京:九州出版社,2012年。二是着眼全国,从大范围立论,讨论其思想资源、表现与流变,*罗志田:《民族主义与近代中国思想》,台北:东大图书公司,1998年。多注意北京、上海、广州等大城市,对乡村的关注不多。少数注意到乡村民族主义的,也是从全国规模去讨论其排外性的一面。*Henrietta Harrison, “Newspapers and Nationalism in Rural China, 1890-1929,” Past and Present, Vol.166, No.1, February 2000, pp.181-204.

然而,民族主义还有“最高又最艰难”的面相。胡适曾说:“民族主义有三个方面:最浅的是排外;其次是拥护本国固有的文化;最高又最艰难的是努力建设一个民族的国家。因为最后一步是最艰难的,所以一切民族主义运动往往最容易先走上前面的两步。”*胡适:《个人自由与社会进步》,《独立评论》第150期,1935年5月,第4-5页。借用他的说法,以往对民族主义的关注,多是“最浅的”或“最容易的”层次;受反传统倾向影响,对“其次”的还不时有些微言;而对“最高又最艰难”的,即以统一和建设民族国家为特征的民族主义,研究最为薄弱,尤其忽视在地的建设性民族主义。

本文据民国时期四川北碚的事例,探讨民族主义的在地化过程。最核心的问题,是讨论民族主义的兴起如何改变了个人、地方和国家之间的关系。地方民族主义兴起的前提,是形成一种地方之上的民族国家观念。它不仅需要民众树立民族主义的意识形态,还要将之与国家领土、主权相对应,产生出为捍卫国家领土完整牺牲小我的献身精神。不过,献身“大我”,不一定直接指向国家,它也可以指地方社会。对北碚这样没有直接受到帝国主义军事侵略的内陆乡村而言,建设强大的地方,就等于壮大国家实力。而民族主义也有助于破除个人一己之私的壁垒,更好地服务于地方建设事业。简言之,在北碚以建设地方为特征的民族主义逻辑中,爱国与爱乡同心同向,并行不悖。

培养民族主义,需要合适的历史时机和必要的认知过程。20世纪30年代初民族危机的加深,就提供了这种历史场景。下文分四个部分讨论北碚民族主义兴起的过程。30年代以前,当地国家意识相当模糊,仅在节庆之时偶有宣传。1930年卢作孚一行出川考察,本欲为地方建设寻求外援,然目睹德、日等国在华东、东北之所为,感受到帝国主义的野心,刺激出早期的民族主义观念。九·一八事变后,全国救亡图存的爱国主义高涨。消息传来,北碚成立东北问题研究会,组织学习,报告宣讲,培养民族主义意识形态。1932年初,北碚成立义勇军,促起请愿、捐款等民众运动,引导地方社会“革除萎靡习气”,集中精神,推进地方建设事业。这个过程中,民族主义从模糊观念发展为在地意识形态,群众运动波及范围亦从少数精英到川军将领和普罗大众。其一以贯之的精神,是将激愤的民族主义落实到各项地方经济、社会、文化事业的建设之中。

一、抗战前北碚模糊的国家意识

民族主义的强弱,好像一张光谱,沿海口岸和内陆乡村分别居于强弱的两端,革命者和民众也分居两极,其余的区域和人群在其中各有位置。1932年底,正在创建川陕根据地的张国焘亲身感受到了四川内外民族主义氛围的不同:

四川在中国地理形势上,偏于一隅,而“通南巴”地区更是全省的偏僻地方。当时日本侵略中国,由东三省扩展到华北,一般四川人仍然懵懂的在过活,反日运动的浪潮,也还没有泛滥到这里。……在四川人看来,四川就是一个国度,他们所注意和谈论的都是关于四川的事。甚至“国民党”、“三民主义”和“蒋介石”这类的名词,究竟内涵是些什么,不仅一般老百姓弄不清楚,就是当地的军阀,也不甚了然。[注]张国焘:《我的回忆》第三册,北京:东方出版社,1991年,第184页。

此话透露出民族主义的地域差异:东北、华北在九·一八以后高涨的民族主义浪潮,在“不甚了然”的四川农民面前偃旗息鼓,难兴波澜。而北碚位于川东北的横断山区之中,距川陕根据地百余公里,因为1926年以来卢作孚等乡贤的经营,发展起了航运、电话、地方报业等事业,这里较周边地区更为开化。北碚的民族主义,既不像一些地区那样激烈鼓吹反日,也不像一般四川人那般“懵懂”,它介乎二者之间。

抗战前,北碚的国家意识比较模糊,只有在节庆宣传中才能依稀见到国家的身影。由于远离帝国主义的军事和经济侵略,北碚舆论平日“注意和谈论的”都是关于自己的事。惟国庆、春节等特别节庆中,当地半官半民的团练组织“嘉陵江三峡特组峡防团务局”[注]为了行文简洁,后文按照当时的习惯,简称作“峡防局”或“峡局”。所谓“峡”,是指位于江北、巴县、璧山、合川四县之间的峡谷,北碚的“峡防局”是地方社会为了保境安民,由本地士绅自发成立、自我管理的半官半民的团练组织。才向民众普及“国家”“国庆”等观念。这种利用节日在热闹场所进行民众教育的做法,在当时的乡村建设运动中极为普遍。[注]Kate Merkel-Hess, “Acting out Reform: Theater and Village in Republican Rural Reconstruction Movement,” Twentieth-Century China, Vol.37, No.2, 2012, pp.161-180.1929年春节期间,峡防局就在北碚场关帝庙开展了类似的游园活动。“学生利用人多的机会,从事宣传运动,并就戏台上表演新戏,又耍东洋把戏,演双簧,打莲萧,赶场的人争先去看,拥挤不堪”。[注]《义勇队演戏受欢迎》,《嘉陵江日报》1929年2月21日。

他们比较乡土的做法,是利用“金钱板”的说唱方式宣讲民国历史,传播国家观念。在列举一通民众乐道的掌故之后,节目切入正题:“这些那些我都不叹,回书再把革命言。自从满清把我们中国占,一占就占了二百多年。……最近才出孙中山,……提倡革命才把满清来推翻。双十节就是国庆纪念,革命成功在那辛亥年。袁世凯他想把皇帝干,段祺瑞又发兵打江南,曹布客把中国振得稀巴烂,闹来闹去十多年。”[注]《金钱板词》,《嘉陵江日报》1929年2月21日。

这里最值得注意的是,宣传词中的“国家”观念不是民国之后更具包容性的五族共和,[注]关于民初的官方民族主义如何褪去种族主义彩色,参见周锡瑞:《大清如何变成中国》,《民族社会学研究通讯》2012年第121期。而是保路运动或辛亥革命中章太炎、孙中山一脉提倡的“排满革命”。这种国家观念带有很强的排他性,戊戌以后逐渐兴起,为清末各种流行的民族主义之一支,“革命派”尤倡之。入民国后,“五族共和”才是官方民族主义的标准表述。从“驱除鞑虏”到“五族共和”,其间民族国家的观念已幡然转变,但北碚在普及“革命”“民国”观念时,似仍停留在保路运动时期。

这种“革命派”的国家观并不只出现在“戏言”之中,也刊登在峡局机关报《嘉陵江日报》上,成为一种半官方的意识形态。1929年国庆,该报登载了一篇题为《国庆是什么》的文章,其中写道:“列位:今天正是民国纪元前一年,推翻满清,建立中华民国的时候。以前中国是满洲人当皇帝一切专制,汉人不得平等自由”,政府不能抵御列强,爱国人士“就联合起来提倡革命和满清打仗”,直到“辛亥年十月十日,武昌民军起义,才把满清推翻,建立中华民国”。[注]《国庆是什么》,《嘉陵江日报》1929年10月10日。很明显,这篇文章在追述民国历史时,也把共和国合法性的根基建立在“驱除鞑虏,光复中华”的排满革命之上。

从这几个例子可以看到,就北碚及川东北乡村而言,自民国成立到九·一八事变以前这二十年,一直处于军阀混战之中,政府虽然也提倡以各种庆典、礼节、仪轨传播民族国家观念,但影响所及基本在城市,[注]Henrietta Harrison, The Making of Republican Citizen: Political Ceremonies and Symbols in China, 1911-1929, Oxford: Oxford University Press, 2000, pp.14-48.在乡村中并没有多大影响。在国家、民族和中外观念方面,北碚所表现出来的国家观,既不像过去那种被称为“文化主义”的天下观,[注]参见John King Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of the Treaty Ports, 1842-1854, Cambridge: Harvard University Press, 1953, pp.26-32.更不似19世纪60年代以后传入的那种强调国际竞争和否定传统的西方民族主义。[注]本杰明·史华慈:《寻求富强:严复和西方》,南京:江苏人民出版社,1990年,第四章。作为保路运动的爆发地,民初四川乡村长期隐伏着的,是清末民初特定时空中兴起的带有排满革命色彩的民族主义。而从天下体系到民族国家的转变过程中,[注]参见Joseph R. Levenson, Confusion China and Its Modern Fate: The Problem of Intellectual Continuity, London: Routledge and Kegan Paul, 1958, 1959; Julia C. Schneider, Nation and Ethnicity: Chinese Discourses on History, Historiography, and Nationalism (1900s-1920s), Leiden: Brill, 2017, p.27.乡村与国家的关系应当如何重新调整,当时还不十分清楚。

若从峡防局的地方立场出发,他们的“国家”观念准不准确、符不符合官方教义并不重要,他们虚悬“国庆”和“革命”的真正目的,是为地方建设寻找一个合法的理据,说明建设地方就是充实民国的起点和路径。正如《国庆是什么》一文所言:“现在虽然民国成立了,然而中国仍是很乱的,政治、教育、工业、商业、农业、交通,没有哪样得行。我们在这庆祝盛节中,希望各界同胞,同心同力,把中国整理起来,成一个很好的国家,才不负这一年一度的国庆。”此文最后为“国庆”注入了切实的意义,那就是要从政治、教育、工业、商业、农业、交通等方面,把国家“整理起来”。[注]《国庆是什么》,《嘉陵江日报》1929年10月10日。换言之,各方面的切实建设,才是民族国家真正的落脚点。

二、外部考察刺激出的民族主义

北碚这种“懵懵然未知”[注]卢作孚:《东北游记》,重庆:川江航运管理处,1931年,第118页。的状态,可能因为外部威胁的加深而改变,尤其是中外冲突尖锐且中国居于弱势之时。最早意识到外人威胁和国家岌岌可危的,是卢作孚率领的华东、东北考察团。考察团于1930年3月派出,8月归来,历时近半年。参与人员主要是北碚峡防局及其主要机构的负责人和青年骨干,一行15人,包括卢作孚、李云根、李佐臣、舒承谟、梁仑、胡绶若、陈德、卢魁杰、唐瑞五、李公辅、高孟先、李趾青、袁伯坚、李慕尧等。[注]其中,卢作孚为峡防局和民生公司负责人,卢魁杰为其五弟,李云根、李佐臣、胡绶若皆为民生公司骨干,舒承谟、梁仑、陈德、高孟先为峡防局培养的少年义勇队毕业生,唐瑞五为北川铁路负责人,李慕尧为煤矿负责人,袁伯坚为教育骨干。参见《高孟先日记》,高代华、高燕编:《高孟先文集》,重庆:西南师范大学出版社,2016年,第180页。

此行的目的原本是为发展峡局事业,到沿海和华北寻求突破瓶颈的人才和技术。在峡防局给上级四川全省团练处、川康团练委员会的报告中,卢作孚已道明此意。他说:“窃职接办局练”,已满三年,“各种事业虽次第进行,稍著成绩”,“然愈求进步尚嫌经验未足,人才缺乏”,且拟于团务之外,兴办科学院、农场、社会教育等地方事业,“恳请给假三月”,“出川至京沪各地考察一切,藉以参考办法,搜求人才”。[注]《呈为出川考察恳予给假函》(1930年初),档案号0081-1-288,6-11,重庆市档案馆藏。

考察团出发前,专门对重点考察的事业、问题做了安排。所考察的事业大体包括教育、交通铁路和矿业三类,分别由袁伯坚、李云根和唐瑞五负责。其中,“紧密考察的事业”包括:水门汀厂、轻便铁路、煤矿、造纸厂、精盐、制糖、水力、造船厂、发电、纺织、磨面、榨油、铁工、织造染色、煤球厂、煤气厂、化钢炼铁厂、优良学校(晓庄、开原、燕子矶)、博物院。此外,考察团还给团员分配若干需要关注的“普通社会问题”,包括:币制、物价、食品、生活程度、交通用具、地价、农业、方言、人民娱乐、普通教育、燃料、风俗信仰等等。[注]《高孟先日记》,高代华、高燕编:《高孟先文集》,第181页。

应该说,考察团的目的十分明确。他们关注的交通、铁路、矿业、纺织、印染,是峡局重点培育的支柱产业,而教育、文博、科学院等领域,也是打算以后重点发展的社会事业。他们围绕这些内容,安排了考察路线,在上海、南京、杭州、天津、大连、青岛、北平等地拜访了黄炎培、蔡元培、秉农三、周孝怀、张伯苓等人,访问了中央研究院、中国科学社、中央大学、南开大学、江苏省昆虫局、江浙各大工厂等机构,为下一步的发展争取技术和人脉网络的支持。

不过,此行对考察团刺激最大的还是日本经营东北的图谋和手段。6月下旬开始,卢作孚一行考察了青岛、大连、旅顺、沈阳、抚顺、哈尔滨、长春、吉林、敦化等地,参观了日人经营的矿山、工厂、铁路、学校、商场、博物馆等等。他在游记中写道,“日本人之经营东三省以满铁会社为经济事业中心,以大连为经济市场的中心,以旅顺为军事政治的中心,用尽全力”,“实在是中国人应该注意的问题。最要紧的办法是自己起来经营,才能杀灭日本人的野心”。[注]卢作孚:《东北游记》,第35页。

资历较浅的团员高孟先也感受到帝国主义“经营”背后的民族危机。他在4月10日的日记中特意记录了一位访客的谈话:“此番出来考察,东三省这个地方必值得去看一看,为什么呢?就如大连那个地方的大学生,说不来中国话,并不明了中国革命以来的现状,然而他们对于日本文字、国内情形,异常明了,所以要到那个地方看看他们,到底还是不是中国人,还是不是中国的地方。”[注]《高孟先日记》,高代华、高燕编:《高孟先文集》,第203页。

考察团感受到的帝国主义野心,不仅表现在直接的剥削与侵略,更体现为“经营”的手段与办法。在应对办法上,考察团“以其人之道,还治其人之身”,强调通过“自己起来经营”“杀灭日本人的野心”。卢作孚在游记中写道:“德国人对于山东过去的经营,是以胶济铁路为中心,于全局为经济的”;“日本人之经营满蒙,以南满铁道为中心,以经营南满铁路的满铁会社”,经营各项事业,“各方面侵略的武器,都随铁路以深入了”;“俄国人对满蒙的经营,是以中东路为中心;延铁路的森林矿产,都会被他攫取”;“综三国的经营,都是以铁路为中心;同时攫取铁路附近的地利,如矿产、森林,工商业亦随以前进”。[注]卢作孚:《东北游记》,第122-125页。

他所指出的帝国主义侵略方式,被后来的研究者称为“非正式控制”,是19世纪末出现的一种新的侵略方式。它通过生产、社会、文化、金融等手段,主宰经济领域,达到社会控制的目的。英国最早借助这种手段控制其全球帝国,德国在胶州湾、日俄在满洲里的统治亦本乎此。[注]Tony Ballantyne and Antoinette Burton, “Empire and the Reach of the Global,” in Emily S. Rosenberg, ed., A World Connecting 1870-1945, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012, pp.392-394.特别是在东北,日本更加依赖条约体系、租赁权力、经济投资和军事威胁,建立所谓的“东亚新秩序”,这与传统欧洲殖民主义的直接占领不甚相同。[注]Prasenjit Duara, Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

可以说,考察团提出的以建设经营应对帝国主义侵略,是针对“非正式控制”的有效手段。卢作孚说:“别人已把我们的家屋囊括到几间屋子里去,我们自己还在梦中。”他既然已借着考察从梦中醒来,就要把他的所见分享众人,唤起众人的“觉醒”。回到峡区后,他在欢迎大会上做了一场报告,释放了“亡国”的警告,以唤起章太炎所谓之“弱国之民不可无”的“爱国之念”。[注]章太炎:《国家论》,《章太炎全集》(四),上海:上海人民出版社,1985年,第464页。他说:

随时有人说中国要亡,怎么又未见亡呢?是亡起来不觉得。中国原料,一天天输出,外货一天天进入,既把原料括去,又把金钱括去,将来一旦亡国,不但不得做官,连工也不能做,衣食也难解决,这是多么的危险!中国人还没觉得,可悲孰甚呢?

我们要使不想当亡国奴,或是要为个人前途谋光明,那么就要有组织的能力,与进展的精神和勤俭的美德,最好是从在会诸君身上想办法起,是我唯一的希望![注]卢作孚:《华东、东北考察归来在民生公司欢迎会上的讲话》(1930年9月),王果编:《中国近代思想家文库·卢作孚卷》,北京:中国人民大学出版社,2015年,第136-137页。

在他看来,当下中国避免当“亡国奴”的“唯一的希望”,是各地协力经营、建设地方,自下而上地建成国家。卢作孚批评道:“奈何中国人自己地方不知道经营,而天天相互斗争,各要解决中国的问题,不知道眼前许多问题都是发生于自己身上的。国家问题乃在如何协力经营,深望一切相互斗争的人们觉悟到这里。”而且,“进步不一定要统一,能够像四川那样不统一,而在经营地方上比赛着努力,比统一还要来的活跃些”,统一也不一定要使用武力,“这个方式已经有十九年的证明不成功了。还有一个方式,就是各经营各的地方,一桩事一桩事地逐渐联合起来,最后便一切统一。这是今后须得采用的方式”。[注]卢作孚:《东北游记》,第125、90页。

考察团以建设为特征的民族主义,是特殊历史际遇的结果。其考察初衷本与之毫不相干,其民族主义的萌发,是受时代精神熏习,无心插柳的结果。由于北碚深居内陆,平日感受不到“他国之外铄”,借着对沿海和东北的考察,少数地方精英进入到与帝国主义密切接触的另一重世界之中,亲眼目睹、切身感受到帝国主义对华侵略的野心、图谋和手段。在内陆与沿海的跨地域流动中,不同时空际遇的人们被置于同一个受帝国主义威胁的世界之中,获得了一种休戚与共、共赴国难的国家整体感。这种超越地域的国家整体意识(all in it together),正是民族主义产生的前提,也直接促起了少数地方“豪杰之士”的觉醒。

然而,考察团的际遇很难复制。尽管卢作孚考察一回来就发出了“亡国奴”的警告,峡局诸君和峡区民众没有目睹帝国主义野心的切身感受,讲演并没有在当地掀起什么波澜。借用安德森的说法,此时北碚的民族主义还停留在民族主义意识(national consciousness)和意识形态(national ideology)的层次,主要局限在考察团成员的少数先觉者中。他们分散在北碚各个关键行业,保存着民族主义的火种。像安德森笔下的克里奥尔地方精英一样,他们将在民族主义大众觉醒的阶段,发挥关键性作用。[注]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》(增订版),上海:上海人民出版社,2011年,第48-65页。

三、九·一八后地方民族主义的兴起

北碚民族主义的全面兴起是在九·一八事变之后。它经历了两次明显扩展:第一次是从少数先觉者扩展到峡局职署;第二次是进一步扩展到各界群众和川军上层。这两次扩展,表面上看是波及范围的扩大,细究起来也是影响程度的加深。从少数考察团成员扩展到全体局属,促成了民族主义意识形态的在地化。他们借助全国性的新闻传播网络,及时获知东北事变和日本侵华的动态信息,并通过研究学习东北史地知识,将爱国观念与国家版图的完整性对应起来,在地地想象、宣传、讨论、消化国家观念。在组织动员过程中,造成了在地的民族主义运动。他们成立义勇军,走上街头,号召民众积极捐输;走进军旅,呼吁川军将领出川抗战。

九·一八事变三四天后,峡局机关报就报道了东北事件。[注]《日本军占领沈阳、长春、抚顺》,《嘉陵江日报》1931年9月22日;《日军继续侵占我土地》,《嘉陵江日报》1931年9月24日。不过,真正点燃北碚民族主义之火的,还是9月23日卢作孚寄回的一封信函。它设定了北碚民族主义的基调:通过对东北问题的大学习、大讨论,强化国家的领土、主权观念,形成将国家与领土相结合的民族主义意识形态;再将地方放入民族国家的“容器”,成为整体的一部分,并与其他部分休戚相关;最后将帝国主义对国家领土侵略的激愤,化解为地方建设的动力,形成大后方以建设为主要特征的民族主义。

卢作孚的信首先介绍了日军侵华形势。“昨今两日报载,足以震惊世界之消息,‘日军占沈阳,并占安东、营口、葫芦岛、长春等地,并将占吉林。’国人当此,尤应震惊”。且当日中国的威胁不止于日本,倘若“俄于中东沿线于新疆,英于西藏,或亦有更进一步之行动,亦未可知”。就算撤兵,但签订条约,“则南满、东蒙,亦自完全在彼囊中矣”!“问题之重大紧迫有如此,吾人不可不加以深刻之研究”。他对各股负责人说:

请各领导人员,倡读东北问题诸书,搜集万宝山案以来事实,加以整理。万分希望全国自当局以至人民,经此刺激,有所振拔,顾以以往事迹证之,最显著莫如中日交涉之役。曾几何日,便以置诸脑后,吾人不能望诸远大,乃不能不退而自责,“集中精神”“加速前进”,期以事业所著之成绩,影响周围,促成一般人由作人群之活动,以有人群之认识,……力须完全用在公众身上,乃能振起一时萎靡之习,而矫各为一时、各为一己之病。

他开的“对症之药”主要在两方面。一是研读东北问题诸书,通过学习认识了解东北,建立东北、北碚休戚相关的共同体意识。二是“促成一般人”“退而自责”,化民族危机的激愤,为地方建设事业的动力,“振起一时萎靡之习”,集中精力,“期以事业所著之成绩”。[注]以上参见卢作孚:《致峡局各股负责人函》(1931年9月21或22日),《嘉陵江日报》1931年9月25日。

这里需要注意的,是激发民族主义的目的与动机——调整个人与国家、地方的关系。通过了解事变经过和东北国情,卢作孚希望民众从“刺激”中“有所振拔”,破除之前“各为一时、各为一己之病”,这样才能把力气“完全用在公众身上”,才能建设好地方的各项事业。峡局当即做出表率:“东北事起,局属职员除集中精神,加速做事外,凡婚丧寿酒相约不请客、不送礼,遇客则食便饭,不入餐馆,衣用国货,不穿外来成品,互相纠举。”[注]《江巴璧合四县特组峡防团务局二十年九月份工作报告书》,档案号0081-1-325,41-42,重庆市档案馆藏。在卢作孚和峡防局的逻辑中,民族主义本身并不是目的,它更像是破除一己之私的工具,将民众从一家一户的组织中解放出来,效忠于更高的层级,比如地方事业。

收到信后,峡局当晚举行会议,部署研究东北问题的具体方案。他们把学习内容分为文化、政治、经济、军事、交通五大版块,分别由峡局各机关负责人牵头组织学习。卢作孚负责“交通”版块。每个版块还有次一级的题目,比如文化包括教育、新闻、慈善;政治包括移殖、警察、外交;经济包含农、工、商、矿业;交通分邮、电、路、航等等。[注]《峡局全体人员研究东北问题》,《嘉陵江日报》1931年9月25日。

一个月后,他们构建了一个更为全面的东北知识系统,大体以东北史地和中日关系为总论,以地理、交通、交涉、文化、军事、政治、经济为延伸,一共八个方面,基本囊括了日本经略东北的关键方面。在每个方面之下,又设计了具体题目,突出需要注意的关键环节。比如“总记”,包括东北问题总论、满洲之国际关系、满洲的中日关系论、从日本方面所见之满蒙、日本侵略满洲的主要工具、满洲的历史研究、我国方面所见的满蒙等等。在政治方面,包括日本政党、对华政策、日本在东省的政治势力、殖民等项。其中“殖民”项下又包括:日本殖民我国情况、日本反华势力的增长、日本人在满洲的职业、殖民区域、朝鲜人的北侵、东省之国权丧失等等。在经济方面,包括日本人与东北、人口与移民、土地垦殖与地租、土壤与作物、牧畜与渔业、地质与矿产、煤、棉与纱、事业与劳动、商业与运输、贸易与国税、银行货币与金融市场等12项内容。[注]《峡局职员研究东北问题之分类大纲》《峡局职员研究东北问题之分类大纲(续)》,《嘉陵江日报》1931年10月23日。

这个框架将零散的、庞杂的、大量的知识,纳入了一个带有很强民族主义色彩的知识大纲中。[注]关于构建新的知识分类体系的作用,参见Robert Darnton, “Epistemological Angst: From Encyclopedism to Advertising,” in Tore Frangsmyr, ed., The Structure of Knowledge: Classifications of Science and Learning since the Renaissance, Berkeley: University of California, 2001, pp.53-64.在方法论上,它继承了传统方志的条目,在了解舆地山川、名物史地的基础上,[注]关于方志的框架设计及其蕴含的目的,参见Joseph R. Dennis, Writing, Publishing, and Reading Local Gazetteers in Imperial China, 1100-1700, Cambridge: Harvard University Press, 2015.注意到铁路、邮电、工业、矿业、新闻事业等帝国主义侵略的最新手段,[注]关于帝国主义侵略的新手段,参Daniel R. Headrick, The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford: Oxford University Press, 1981.有利于在最短的时间内迅速了解日本经营东北的“非正式控制网络”,尽快掌握日本人殖民东北的控制逻辑。在某种程度上说,后来北碚形成以建设地方为特征的民族主义,也是了解学习日本人经营东北经验,可谓“师夷长技以制夷”。

照着这个思路,民族主义意识从考察团少数人进一步扩展到峡防局的全体士兵和职员之中,形成了从学习认识东北,到捍卫东北、保卫国家的意识形态,整个峡局迅速行动起来。首先,成立“东北问题研究会”,全体职员一体加入,利用每天下午读书时间研习东北问题。“东北事起,凡我国民莫不愤恨,除各职员对东北问题作专门研究外,并于常备一二两队及北碚特务队每周除训练学术科外,更兼教以东北各种问题,俾得知东北现况,促进其爱国热诚”。[注]《江巴璧合四县特组峡防团务局二十年十月份工作报告书》,档案号0081-1-325,40-42,重庆市档案馆藏。

其次,他们整合各种信息渠道,将各大报纸上的东北消息,浓缩到地方报纸之上,广为张布。“自从上月日本侵据东北以后,各地报纸对于外患的消息,无不尽量刊载,以冀激励人心,唤起民众”。但“报纸太多,所记载消息,或不免于庞杂,或则又有缺漏。此间峡区图书馆有鉴于此,于是收集各种报纸,将其中所载外患的消息,分门别类,编为‘倭寇新闻索引’,逐日发行,分赠各地,以便阅者检索”,“使无缘遍读各报者,于极短时间,知其大概;已读者得有一系统之概念,帮助记忆”。[注]《发刊“倭寇新闻索引”》,《嘉陵江日报》1931年10月13日。峡局附属小学“为使群众明了国中大势起见”,也“创办一‘新闻简报’以记载东北及国中各紧要问题,由该校学生担任撰稿,每日数十份,分贴通衙,藉以养成学生有留心国情之习惯,及使群众明了现在情势”。[注]《江巴璧合四县特组峡防团务局二十年九月份工作报告书》《江巴璧合四县特组峡防团务局二十年十月份工作报告书》。

最后,他们发起了全局职属的大学习、大讨论。“峡局人员对于东北问题异常急切,已着手专事研究。一改平日分头研究关于科学常识及本身职务之态度,而集中精力于一点”,对峡局设计的东北问题的几个方面,“已由全局职员各自认定一组,加入研究”。并规定士兵于下列时间须研究东北问题:早上或下午下雨不能运动时、贫民娱乐场工作之晚上、星期日从早到晚、依峡局规定每下午读书时,且“每星期二、四讲课时间,改为报告研究的结果”。[注]《峡区图书馆参考室已改作东北问题研究室》,《嘉陵江日报》1931年9月27日。

学员学习、讨论的过程,是将琐碎知识带入国家体系的过程,就像将散落的树叶放回树干树枝,找到部分在整体中的位置,形成部分与整体生机的关联。在这个认知过程中,想象的作用极为重要。正如安德森所说,想象是近代民族国家建立的重要手段,地方社会可以想象成为更大的共同体的一部分。[注]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》(增订版),第187-193页。

对一向足不出户的人来说,想象共同体的难点,在于建构国家的时空体系,并把地方放入民族国家的“容器”之中。据当地报纸观察,峡局研究东北问题“感觉了两个最大的缺憾:一个是地图,一个是年代”,为了找到东北在全国的时空方位,“现在峡区图书馆新制三种研究东北问题的利器”:一是“最新东三省全图”;二是“东北四省地图:黑龙江——吉林——辽宁——热河”;三是“中西元历对照表。分西元(从一千八百六十八年起、甲子自戊辰起)中国朝代(从同治七年起)、日本朝代(从明治元年起)”,“研究的人一览之下,便完全明了年代的关系了”。[注]《研究东北问题之三大利器》,《嘉陵江日报》1931年11月23日。

在构建东北时空框架时,他们特别注意日人经营殖民东北的各种手段,将之视为帝国主义侵略东北的决定性力量。换言之,即便在充满对抗性的帝国主义侵略一线,大后方的北碚在理解侵略根源时,仍特别强调“为平常人忽视”的经济、社会方面“侵略的武器”。这些手段是帝国主义“更厉害的武器”,[注]卢作孚:《东北游记》,第122页。如果将之运用在内陆,则是抵制帝国主义最有效的办法,也就是将民族主义落实到建设层面的精义所在。

“主题地图”特别能凸显帝国主义的“经营”手段。[注]主题地图在时空二维的基础上,加入人口、矿产、疾病、犯罪率等主题,目的是从特定的视角看待这个时空体系。拿破仑战争后,这种认知方式开始流行,对现代治理的实施有很大帮助。参见Headrick, The Tools of Empire, pp.130-134.峡局在自己编绘的地图上特别突出了铁路的重要意义。他们“再用红色标明赤俄所建铁道,用白色标明白日所建铁道,用黄色标明中国铁道,又用其他颜色标明中外合建或借外款修建的铁道。其他沿水系重镇,择其大有关系者列于上,并用线表示出此项被日本占据东省地方,使各职员研究同报告的时候有所借镜”。

研习中,他们还借用史上悲壮英雄人物,建构历史与现实的类比,唤起民族主义情绪。北碚的《嘉陵江日报》就借用明末抗清的史可法这一历史符号,激发民众“讨贼雪耻”的意志。“二百八十年前,史可法督师江左,对南北诸臣慨然訾责谓:‘在北诸臣死节无多,在南诸臣讨贼者复少,此千古之奇耻也!’……今日寇略我,而我国上下又复入二百八十年前状态之中,不但无人可以雪耻,甚至求如史公之杀身雪耻者亦不多得”![注]《我国复入二百八十年前状态》,《嘉陵江日报》1931年11月1日。报道强调明末亡国与当下国难的相似性,用“国耻”这种民族危亡的情感来激发读者的斗志,用史可法来召唤杀身成仁的民族主义死士。[注]关于利用“国耻”的情感和“史可法”这一历史符号唤起抗日民族主义,参见Paul A. Cohen, Speaking to History: The Story of King Goujian in Twentieth-Century China, Berkeley: University of California Press, 2009, pp.44, 252.

从知识学习到情感动员,峡局职署的民族主义意识形态逐步建立起来,表现出满腔爱国热忱。在报告会上,各位士兵“慷慨之讲述”之余,“报告到日本人侵略东三省之毒辣手段时,悉切齿摩拳,大有与日一死战之势。报告到东北富源之丰富及国防重要之时,全体肃然,仿佛若有所失,而沉思挽回之大计。然者报告到中国政府不管外交之怯懦无能时,一体顿足失声,几欲一脚非踢翻中国腐败政府不可之势”。[注]《峡局职员日夜研究东北问题》,《嘉陵江日报》1931年11月12日。

民族主义的意识形态改变着个人与国家的关系,在“国难”的前提下,“小我”越来越小,“大我”越放越大,直至表现出为国捐躯的精神状态。北碚的民族主义宣传动员,强调今天发生在东北的危机,明天就会发生在北碚。因此,峡区和东北虽然远隔千山万水,两地人民素不相识,但都共同属于同一个息息相关的命运共同体,为了东北,不惜牺牲小我。

正如当地报纸上一篇文章所写:孙中山当年说“日本如要动手,便天天可以灭亡中国”,如今,“同胞,日本人来了!如狼似虎的日倭奴从九月十八日晚动起来了!并且现在又从东三省快要杀到西陲的四川来了!这是多么危险的事啊!我们不是瞎子聋子和想当亡国奴的人,怎么还不知道哟!?……同胞,‘亡国奴’三个字,快要临到我们头上了,赶快起来吧,准备!准备!磨快战刀,架着枪炮,准备拼命,求最后生存。结果一句话,‘不反日,毋宁死’”![注]《同胞注意呀!如狼似虎的日本人来了!》,《嘉陵江日报》1931年12月4日。以后见之明观之,日本到最后也未能“杀到西陲的四川来”。重要的不是日本是不是真的杀过来了,而是在他们想象中,日本明天就可以打过来。这种危如累卵的状态,让他们不得不振奋起来,拿起武器,“不反日,毋宁死”!

四、向民众扩展的地方民族主义运动

韦伯说:“民族是一个情感共同体,它的充分表现就是一个国家。”[注]转引自大卫·阿米蒂奇:《现代国际思想的根基》,杭州:浙江大学出版社,2017年,第17页。经过三个月的突击学习,峡局职署中民族主义的情感已经高涨到为国捐躯的顶点。随后,峡局成立义勇军,将民族主义从少数职属扩展到一般民众之中,在地的民族主义也从意识形态发展到群众运动的层次。不过,由于卢作孚等人的疏导,国难中兴起的北碚民族主义虽有对抗性的一面,但两三个月之间便转化为以建设地方为主要特征。北碚在地民族主义的发展,在观念和意识形态层次上,与沿海、前线对抗性的民族主义相似,但在行动层次上,体现出了以建设地方为依归的特点。

1932年2月初,北碚民族主义发展为一种民众运动,其标志是撤销“东北问题研究会”,成立“北碚抗日救国义勇军”。峡局的东北研究会“曾竟日竟夜开会,讨论研究及整理办法”,“现该会已告结束,所有政治、经济、文化、军事、外交、交通、时事各研究组已各将所有研究结果,整理成大纲及各种图表”,“交峡局政治股汇集,一面以此作职员成绩考核之一;一面则准备编辑出专书,以供一般社会人士之参阅”。[注]《峡局东北研究会结束》,《嘉陵江日报》1932年2月6日。这里的两个“一面”,对应了北碚在地民族主义的两个阶段,一是峡局内部学习讨论的告一段落,二是将整理出来的学习成果向“一般社会人士”广为宣传。

成立“北碚抗日救国义勇军”,是为将“托之空言”的意识形态付诸实践。在成立时的致各界书中,义勇军自道成立原委:“同人等埋头作事于穷乡僻壤,但知眼前问题之多,解决之难,向未能空言无补,以周国家大事,顾以生息于此国家保障之中”,“大难之临,安得无所怦动”,“最令人痛心者,不在东北问题之起,乃在大多数人不知东北之为问题,犹是醉生梦死、骄奢淫逸者,犹是穷其精力于骄奢淫逸”,“犹是穷其精力于结党营私。国家如何可恃此以生存也”。按照宣言的意思,义勇军成立的动因,已经从东北沦陷的激愤,转移到民众国家观念之淡漠上。如此,民族主义已从东北的特定时空中抽离,成为一种普遍意义上忠于国家的观念,即使身处“穷乡僻壤”,也同样需要遵循。

效忠国家的顶点是为国牺牲,这是纠“醉生梦死”“骄奢淫逸”“结党营私”之偏的良药。该宣言继续宣称:“今世而有国家犹存在者,其国人必以国家放在一切问题之前面,苟国家而有危迫之问题,其个人、其家庭、其事业、其党派、其在国家之下之所有一切,皆可牺牲。”不过,在峡局看来,当时中国的中央、地方和个人都悖离了民族国家至上的原则。“惟吾中国以廿年来之事实,尤其以数月来之事实证之,不惟不睹此精神,乃更反之。外患方亟,中央政府反陷于累月之党争;地方则一切自为”,“绝不顾其所有之国家”。“龙江、锦州先后失守,天津、上海事变迭乘”,皆由此也。

针对这些,北碚义勇军提出要用民族主义改造各方态度,“使风气全易,每日一新,以促成全国之觉醒”,[注]以上参见《北碚抗日救国义勇军致各方之快邮》,《嘉陵江日报》1932年2月5日。并在全国觉醒中找到了自己的定位和工作的方向。在他们的理解中,抗日军力可分为几个层次。第一是中央及前线部队,这是抗战的先锋,但不是抗日唯一的力量。第二是内地部队,如川军,他们应作为前线的补充,应立刻将大部队开赴前线。第三是义勇军,假以严格训练后,作为出征和维护本地治安的替补。由此可见,虽然义勇军在意识形态层次信奉国家至上的原则,但在行动层面其主要职责还是地方性的。

具体而言,义勇军的工作方向主要体现在两个方面:“对四川当局请愿,与民众宣传。”两个方面的逻辑其实是一致的,都是用民族主义来破除一己之私。在“与民众宣传”方面,主要针对的是上面提及的“醉生梦死”“骄奢淫逸”,主要原因是“不知东北之为问题”。因此,工作重点是广泛宣传,让民众树立民族主义观念。义勇军应“进一步扩大宣传,尽使军民了解国家根本问题,及此次东北事变之所由起,日人之处心积虑,国人应有之训练及行为,举行讲演,发布刊物,各部队、各机关、各团体、各学校一致动员,乃克于事有济”。[注]《北碚抗日救国义勇军昨到重庆请愿》,《嘉陵江日报》1932年2月4日。

当时报纸上登载了一首用于宣传的《国耻小曲》。歌词说道,自甲午战争以来,日本侵占台湾、琉球、朝鲜,签订《二十一条》,在东北垦殖、开金矿、造铁路,争夺内蒙,占旅顺,控制安顺路,侵夺东大路、萍乡煤矿、汉阳铁厂,现在更觊觎扬子江两岸,直指峡区,号召“全国民负责人,不可乱想推,切学,勤田,军人告奋勇,工商界,各有业,精神提起来”,“苦劝我,众同胞”,“父告子,兄勉弟,大家齐出力,修军实,兴工业,我自图富强”。[注]《国耻小曲》,《嘉陵江日报》1931年11月11日。此曲重复了北碚在地民族主义的逻辑,用日本侵略东北的事实激发民族主义情绪,再将这种情绪引导到地方的“富强”之上。

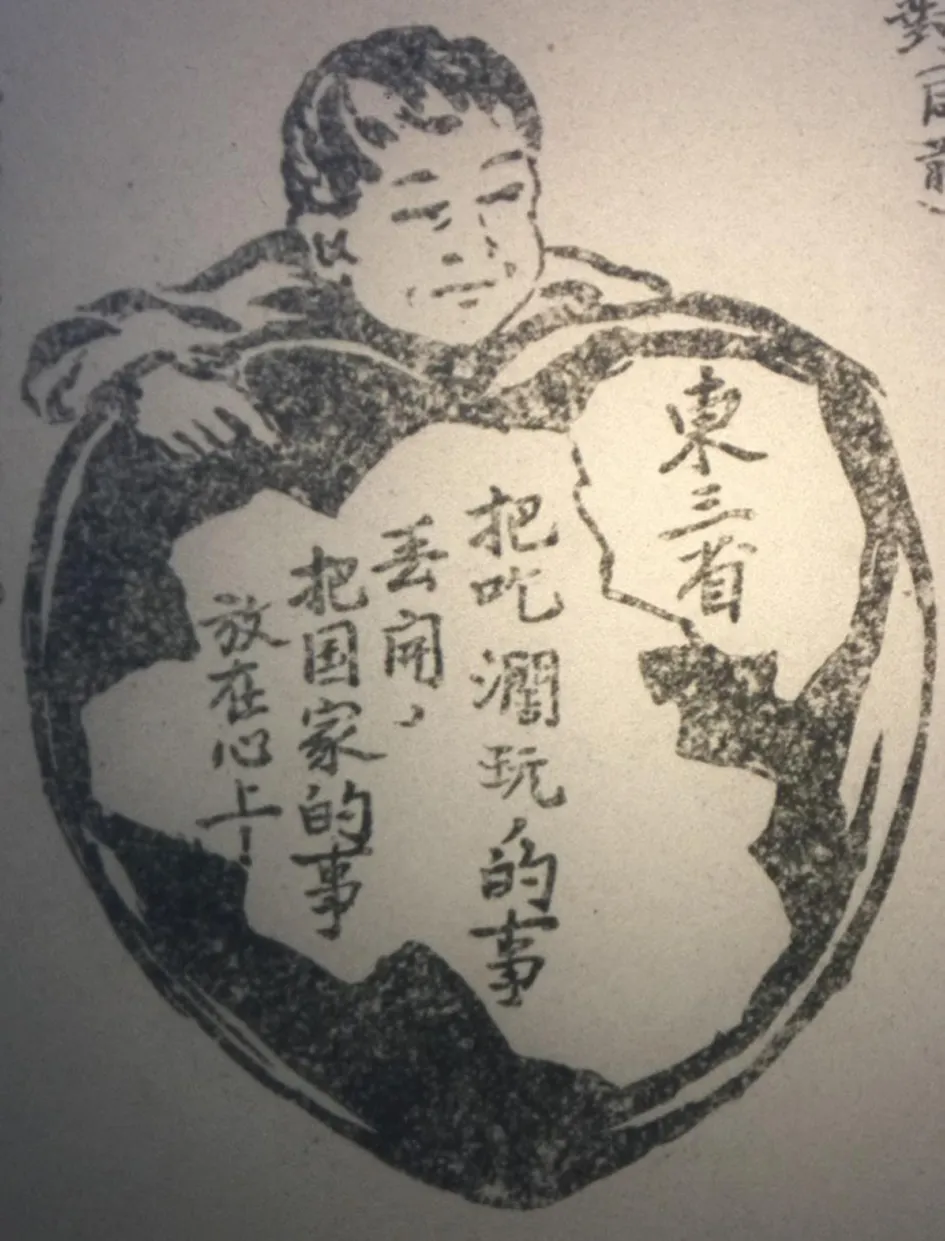

图1

宣传画具有更直观的感染力。在图1的宣传画中,人物的“心”被夸张地画得很大,以便装下整个中国地图,给读者一个中国的空间概念。地图上,明确标识出被日本占领东三省的位置,及其在全国领土中的比例,让人一目了然,传达出一个整体的国家正在为侵略者所分裂的心碎之感。其余国土上写着“把吃喝玩的事丢开,把国家的事放在心上”,引导读者树立牺牲个人利益、维护国家认同的民族主义观念。

对民众宣传的直接效果是,北碚兴起了捐输财货、参加义勇军的大众民族主义运动。峡区北碚乡最早募集“救国捐”,1932年2月8日,北碚乡长、当地小学校长、商人、市民代表联合发起组织“四川出兵抗日作战费北碚募捐团”,帮助筹集川军出川抗日军费。成立大会上,各代表带头捐赠以后,“北碚及附近各场热心救国之市民,与峡局各机关主任人员,或捐十元,或捐两吊不等。计有卅余人。颇形踊跃,顷刻间即募到两百余元之多”。[注]《四川出兵抗日作战费北碚二十分钟募得两百余元》,《嘉陵江日报》1932年2月8日。此次捐款之后,北碚乡公所再派人下乡宣传,向该乡一万七千人募集救国捐。按照北碚熊明甫乡长的看法,每人至少须捐两百文。[注]《北碚乡个个出救国捐》,《嘉陵江日报》1932年2月16日。

在“对四川当局请愿”方面,主要针对“结党营私”,说服各自为战的川军将领联合出兵抗日。北碚义勇军打算分别派队前往重庆、广安、潼川、成都向刘湘、杨森、田继尧、刘文辉、邓锡侯请愿,要求各军出兵抗日,“誓不达目的不休心”。1932年2月3日,他们首先前往重庆向刘湘请愿。请愿团由峡防局副局长、北碚乡乡长熊明甫率领,一行73人,其中义勇军35名,市民38人,共携带各种传单及宣言数万份,沿路宣传当此国难“只有战争才能救中国”。[注]《北碚抗日救国义勇军向刘军长请愿经过》,《嘉陵江日报》1932年2月8日。

请愿团派出五位代表,分别就请愿团成立经过、列强对华态度、四川当局应对策略、出川抗战应做的准备、四川抗战与中央政府的关系等五个方面向刘湘做了汇报。大意说,在国内,事变迭起,国难方亟,北碚等地民众民族主义兴起,已经组建义勇军;国际上,列强或各怀私心,或有心无力,不可能给中国实质性帮助;川省当局只有摒弃分歧,一致联合,加入前线,出兵中原,局势才有希望;同时做好交通运输和粮草补给的准备;川省当局应做出表率,引导中央的对日态度与决心。[注]《北碚抗日救国义勇军向刘军长请愿经过》,《嘉陵江日报》1932年2月8日;《北碚抗日救国义勇军向刘军长请愿经过》(续),《嘉陵江日报》1932年2月9日。

这些汇报中最核心的内容是对川军当局出兵的建议。他们首先驳斥了“偏安”保存实力的想法,然后表示,“川中各军当如何立刻团结,立刻定时定地全体会集,尽释前此各为集团夺取地位之私”;“川中军队应以大部立刻动员,在竭力所能之最短期间,开往中原,加入前线。不足则征义勇军,急施训练,以助之。小部实力,留于川康维持治安,防御藏番,不足则助以民团,仍并急施训练,以作后援军”。[注]《北碚抗日救国义勇军致各方之快邮》,《嘉陵江日报》1932年2月5日。

刘湘的答复也很巧妙。他首先肯定了请愿团在意识形态层面的爱国热忱,“我觉得东北事件发生这样久了,中国都快要亡了,还没有人出来说话,今天看见大家组织义勇军起来愤慨激昂的,要救国家的危难”,“实在是民气还不曾死,中国还很有希望”。随后,刘湘话锋转向行动层面,将请愿团对抗性的出兵要求,转换成相对缓和的建设性行动。表面上,他并没有直接反对“只有战争才能救中国”,不过他提出了不同的“战法”。因为在正式受训士兵数量、武器装备数量、补给运输效率这三方面,中国都不如日本,军队“运到一批,即被击破一批”,所以不能采取“欧洲战争的战法”,与日军硬碰硬。刘湘认为,正确的策略是用至少两年的时间拉长战线,拖垮日本,同时抓好四川的建设,壮大自身实力。他说,那些“沿海沿江的城市”既然守不住,就只能让日本“占领”。“我们要延长战斗期间,至少两年以上。我们不能和他硬拼”,只能寻找他的薄弱环节,逐一蚕食。日本是工商业国家,只要“混战到两年以上”,“他国内经济根本倒塌,国内各阶级都要直接觉受恐慌。因恐慌而发生变化,这样可以不攻自破”。他还特别强调,在混战期间,要抓“教、建两个问题”,对此“简直国内还没有人留意。人不干我干。我廿一军要干”。[注]《刘军长向北碚义勇军的谈话》,《嘉陵江日报》1932年2月10日。

刘湘的谈话很有代表性。内陆的民族主义,虽然在意识形态上与沿海沿江的对抗性民族主义区别不大,但在行动层次上,更具有建设性的特点。这一点本质上与请愿团是一致的。同刘湘的逻辑一样,北碚的民族主义野火也没有一直燃烧下去。随着东北研究会的终结和请愿活动的结束,九·一八事变三个月之后,峡局工作的主题再次从民族主义转回到地方建设。正如1932年初卢作孚在写给黄炎培的信中谈到的:“敝局同人自沈阳失陷,消息传来,亦有抗日救国义勇军之组织,并成立东北问题研究会,研究东北中日间之一切问题。”不过,国难方殷,“须先从自身整饬下手,方足以言救国。乃相约提倡检德,遇有婚丧寿酒不应酬、不送礼、不请客、不入餐馆、不用外货,互相纠举,违即有罚,冀以养成风气,改良俗习”。[注]《卢作孚回黄炎培函》(原文无标题,标题为笔者所加,时间大致为1932年初),档案号0081-6-265,109-110,重庆市档案馆藏。

“从自身整饬下手,方足以言救国”,可谓北碚大众民族主义的最后落脚点。在1931年峡防局的最后一次周会上,卢作孚作为主席,强调明年要将全局工作重心转移到三大工作上来:“继续努力廿年所悬几个目标。第一确定各事业的经济基础方法,一方面由各个人省衣缩食,把所剩的钱放在生产事业,一方面各个人随时尽量帮助各生产事业,使得长足发展。第二建设公共秩序,不专注重立在一条线上,更要求步伐整齐,而且是分工合作,进行不懈。第三各事业的进行,要深入社会里去,影响到周围各处。”[注]《廿年峡局最终一次周会》,《嘉陵江日报》1931年12月28日。

以上三点,已经没有多少对抗性的豪言壮语,民族主义的激愤已经引入到地方性的经济事业和公共秩序的建设之上。正如峡局在新年贺词中所强调的,民族主义的地方意涵在于:“可爱的中华民国是——任何地方皆安宁,任何地方交通皆便利,任何地方皆经营得极美丽,任何人皆有职业,人和人皆为社会宣力,任何物产皆开发出来制造完成供给到世界上去。这是我们亦企图在峡区实现的。”而“国民全体从今天起,创造可爱的中华民国”。[注]《恭贺年禧》,《嘉陵江日报》1932年1月1日。在他们的认识中,“国民”爱国建国就体现在建设地方安宁的社会秩序、便利的交通网络、美丽的生态环境,使人人乐业,与世界相融合。

五、余论:建设性的民族主义

借着民族危机,倡导国家利益,借以破除建设民族国家过程中地方的、个人的壁垒,这是西方近代历史中的普遍现象。昆汀·斯金纳等人最近提出了理解国家与社会关系的新框架,认为把国家与社会二元对立的解释过于简单。在民族主义兴起的过程中,国家、社会、个人三者之间的关系是多向度的。[注]Quentin Skinner, ed., Families and States in Western Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.可以是国家与个人联系起来,破除中间的社会力量;也可以是社会和个人联合起来,反抗国家;还可以是国家与社会相结合,一起要求破除个人、家庭、地方的一己之私。过去二元对立的关系,因为三方主体的引入,会因时因地和主体性的差异幻化出各种变体。观察这些变体,可以注意到在国家转型过程中,重构国家—社会—个人关系时,以往忽视的复杂面相。

北碚的民族主义就是这众多变体中的一种。在九·一八语境中兴起的民族主义,虽然点燃了群情激奋的火焰,动员起民众了解、认识东北,并建立起北碚与东北处于同一命运共同体的国家观念,树立了民族主义的意识形态,发起了群众性的民族主义运动,但这种民族主义的“刺激”,更多地是让民众从一己之私中“振拔”出来的武器,让民众通过“退而自责”,集中精力,投身于地方事业的建设之中。在北碚民族主义的政治逻辑中,国家与地方、政府与社会在破除个人之私这一点上是一致的,但它服务的对象,首先是建设地方,然后才是效忠国家。

这并不意味着,北碚在建设地方和效忠国家之间,存在通常意义上的抵牾。从欧洲经验看,民族国家是在战争中,通过整合弱小政治体逐渐凝聚成大的国家,因此建设国家必须要破除地方主义和封建主义。中国则不然,内陆尤其不同。正如章太炎所言,“向无外患,亦安用国家为”?[注]章太炎:《国家论》,《章太炎全集》(四),第460页。秦汉以来基本保持的大一统局面,成为近代中国国家建设的基本预设,不需要大费周章地论证国家整体利益的合理性。只是在整体受到威胁之时,才唤起爱国情怀。不过,于深居内陆的北碚这样的地方而言,激愤是短暂的、遥远的,建设地方是长久的、身边的。在以建设为主要内容的民族主义前提下,建设地方就是建设国家的基础,如果地方强大了,国家也自然统一、稳固。建设地方与保卫国家,同心同向,并行不悖。

这种由爱乡而爱国的观念,并不为北碚所专有,而是清末以来一种相当持续的历史潜流。它不仅体现在刘师培、黄节等人提倡的乡土教科书之中,借着教科书将乡土与国家的观念传达给民众;[注]程美宝:《由爱乡而爱国:清末广东乡土教材的国家话语》,《历史研究》2003年第4期;Peter Zarrow, Educating China: Knowledge, Society and Textbooks in a Modernizing World, 1902-1937, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.也体现在清末以来的地方建设之中,改变着宋代以来“郡县空虚”的面貌,[注]关于宋代以来的“郡县空虚”,参见罗志田:《地方的近世史——“郡县空虚”时代的礼下庶人与乡里社会》,《近代史研究》2015年第5期。直接影响着国家和地方的实体构建。即使在九·一八这样的历史时刻,在东北充满对抗性的民族主义,在北碚也主要衍化为地方建设的动力,基本延续了由爱乡到爱国的航向。至于北碚地方建设的具体过程,涉及到的内容十分丰富,其中的关联互动,只能留待来文进一步探讨了。