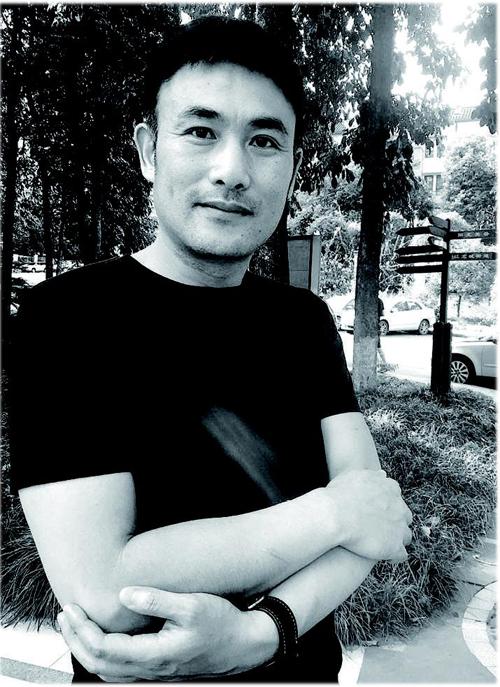

“二杆子”何苦:我为什么要拍一部关于棒棒的纪录片

康琴

在中国的城市地图里,重庆显得与众不同。从朝天门码头一路拾级而上,一座城市森林生长在嘉陵江与长江交汇处的山地之间,参差错落,形成独一无二的城市景观。

在重庆问路,最靠谱的是那些街头江边打闲逛的“棒棒”,他们对爬坡上坎复杂路线的熟悉程度,往往超过一些本地人。但如今仅剩不多的棒棒们对用脚步丈量过的这座城市,越来越陌生了。

作为以這一群体为拍摄对象的纪录片《最后的棒棒》的导演,何长宁是在2014年的冬天注意到行业衰落的。这个小时候梦想通过当棒棒变成城里人的农村娃,从正团级军官自主转业后,令人跌破眼镜地卖起了苦力,当起了一名棒棒。他形容这是“去做一件迟到了20多年的事情”,但在入行时,发现街上能看到的棒棒少了,棒棒军老了。对棒棒的感情,让他决定做点什么,在部队搞宣传工作的他,决定抢救性地记录下这群人的生存状态。于是有了一部13集的纪录片,它拿了德国法兰克福国际纪录片大奖最佳短纪录片奖,在豆瓣上有高达9.7的分数,看哭了无数人。最近,这部片子的电影版也上映了。

自力巷53号,老黄们

40多岁的男人,上有老下有小,人生还有多少种可能呢?谈梦想,怎么都觉得像奢望。

所以,当初对何长宁要干这种吃力不讨好的事情,他人的不解是必然的。“又累又不赚钱,你何苦呢?”有人劝他,对呀,何苦呢?他索性就用了“何苦”当自己的“艺名”。

当他以“纪录片导演何苦”之名走红以后,人们好像才恍然大悟,原来他不仅是要卖苦力,他是要干大事情。

“还有很多事情想去做的哇。”这个扛过枪杆子,动过笔杆子,自嘲为“二杆子”的男人,语气里有一种不容置疑的劲头。

2014年农历腊月十九,脱下穿了21年的军装,扛着一个迷彩行李包,揣着1300块钱,何苦走进了与解放碑直线距离只有300米远的自力巷53号,这里一间月租300元的房子。尽管有心理准备,但是其破烂简陋程度还是超出了他的想象。

穿过一楼只能侧身通过的黑暗走廊,窗户缺一块玻璃,床是木板纸壳凑起来的复合体,上楼的木梯踩上去都要担心随时会垮掉,他形容第一次来到这个地方的感受是“恍若一脚踏进了美丽的渝中半岛一个正在溃烂流脓的伤疤”。

何苦找了一个婚庆公司的摄像师来帮他拍摄,这个年轻人在跟他来到自力巷53号的住处后,足足沉默了半分钟。之后,他为了找理由“辞职”,故意在拍摄时撞到树上,头上起了个大包,但他最后还是被何苦软磨硬泡挽留下来了。

如今的自力巷已经是一片光鲜的商务区,而在当时,那里还是一片待拆迁的破旧建筑。因为房租便宜,自力巷聚集了城市最底层的劳动者:补鞋匠、裁缝、剃头匠、开锁匠……在那里,何苦认识了几个同样是棒棒的邻居:老黄、老甘、老杭、大石、河南,他们都是从业年龄超过十年的资深棒棒。在他的纪录片里,这几个人的命运成为构成故事的几条并排主线。

何苦记得第一次上街是当年二十四节气中的最后一个:大寒。带他的“师父”老黄告诉他,棒棒要扛在肩膀上,因为随便拿根棍子找饭吃的是叫花子,“虽然不见得比叫花子挣得多,但是自食其力”,这是作为棒棒的骄傲。在体验过扛机麻桌上6楼的“酸爽”后,何苦对这份“自食其力”有了更深的认识,这份力是苦力,挣来的钱有时候还不够一顿饭钱。

片子粗粝而真实的画风,记录的是几个棒棒的生活,讲的是普通的悲苦。

65岁的老黄独自抚养女儿黄梅长大,刚认识何苦时,能挑着230斤的涂料,健步如飞。他曾挑着价值3000多元的货物固执地等了失主一个下午,拒绝了雇主给的100块酬金,只多要了10块工钱,理由是:我不懂高尚,只认理,等了一下午,你要多给10块钱工钱。生病时,老黄宁死不去大医院,怕花钱,因为他要攒钱为女儿还清房贷。

25岁那年遭遇未婚妻悔婚的老甘,发奋图强来到重庆当棒棒。 5年后存了一万块钱准备开间面馆,谁料从银行回家的路上被小偷摸走了钱包。第二个5年,他又存了两万五,准备买下一个日杂店,结果被小偷破门而入偷走了。在全部家当被压在拆迁房里后,他穿着一条围裙,觉得自己能护住肚子,还不错。始终乐观的老甘相信这辈子能在60岁后转运,过上好日子。最后,他回到了农村老家,依然是条光棍。

十多年前老婆跟别人跑了的老杭,听镇上的流氓说,只要他肯出一万块钱,就帮他搞定夺妻之人。为了赚这一万,老杭来到重庆当棒棒。存了一万块后,钱被偷走了。第二年,当他再次攒够一万块时,那个答应帮忙的流氓进了监狱。老杭先后买了三把刀准备自己动手,拖了很多年后,刀绣了,他的怨恨也消失了。他回到老家给自己做了一副棺材,躺进去试了试,很宽敞。他坦然接受一切的态度,让很多人动容。

靠自己的头脑当了二房东的大石爱看报纸,空余时间会跟大家讨论当下社会的热点事件,比如为什么那些贪官要贪污那么多钱,进去了让老婆孩子跟着吃苦。

这些住在自力巷的小人物,卑微但骨子里有一股气,贫穷但坚韧,与他们一起经历了拆迁、搬家、生病等事件的13个月时间里,何苦觉得好像一切都在等着他前去记录。

“算不上纪录片”的纪录片

《最后的棒棒》评价呈两级分化。有人说它连纪录片都谈不上,因为哪有拍纪录片的人自己当片子主角的?也有人说它是纪录片版《活着》,它之所以如此成功,最大的原因正是有一个能去当棒棒彻底融入他们生活的导演。因为从旁观者角度拍一个群体,如果没有足够敏锐的同理心,很容易会有“上帝视角”,滑向主观煽情。

何苦承认这部片子有拍摄技法和质感上的缺陷,这是因为他既没有接受过科班教育,也没有社会从业的经验,一切都是第一次。但他也有自己的执拗:它最可贵的地方在于真实。

从剧版到电影,他体会到了为什么说“电影是遗憾的艺术”。从325分钟变成160分钟的剪辑只花了3天,但是从160分钟到99分钟,却花了半年。有时候为了一个镜头的取舍就要争执好几天。他说,这活儿比当棒棒难多了。

精心打磨,电影捧上银幕,观众却并不买账。直到上映的第13天,票房收入不到100万。对于票房收入和仅有0.2%的排片率,何苦倒是看得很开,因为拍这个片子,目的就不是奔着票房去的。

但豆瓣上的评分跌到了6.4,让他有点懵。有网友评价:电影版最大的败笔,是刻意煽情过多,制造摆拍了一些情节,丢失了剧版朴实的质感。他甚至觉得有点“冤”:还是原来那些人,那些事,甚至还专门跑去跟进拍摄,有什么区别吗?还有人质疑故事的结尾有“药神”式嫌疑,刻意“圆满”。但是他却肯定地说,拍摄这部纪录片,不是为了记录苦难,而是为了让人们在艰难的生活中看到希望,正如他电影的主旨:大寒过后,一定立春。

老黄们老了,但“棒棒”不会消失

截至记者采访何苦时,故事中的老黄们,已经全部离开了棒棒行业。他们有的回到了农村老家,有的和城里定居的儿女一起生活。重庆市社科院曾发布过一份《重庆“棒棒军”生存徘徊与发展前景》调查报告,称重庆主城棒棒军越来越少。

最兴盛的时候,重庆市最多有超过20万棒棒,何苦说,如今整个重庆还在干这行的,最多只剩下三五千人了。城市建设在不断完善,所有新修的房子都有通向地下停车场的电梯,运货很多都有拖车了。运输工具在不断更新,这个纯靠体力的行业正在被别的东西取代。就像纪录片片头所说的:数十万棒棒大军不仅挑走了汗水浸泡的年华,也挑走了属于自己的时代。

回溯历史,棒棒有过与历史相接的辉煌过往。

19世纪末,重庆城区开始向上半城拓展。而上半城水源稀缺,需要靠人力从长江、嘉陵江挑水,棒棒应运而生。

抗战中,冒着日机狂轰滥炸,经过40天将大量人员和10万吨迁川工厂物资由宜昌抢运到重庆,被誉为中国“敦克尔克”战役的功臣、著名实业家卢作孚也是“棒棒”的后代。当他抢运的物资到达重庆后,“棒棒军”用肩挑背磨的原始运输方式,完成了這一民族工业在战火中重生的壮举。

改革开放初期,随着重庆的快速工业化、城市化,棒棒军再度兴起。1997年,重庆方言剧《山城棒棒军》的播出,直接将“棒棒军”这个纯粹的民间称谓进行了一次全国化的命名普及,乃至吸引了世界各国人民的关注。

2014年4月27日李克强总理考察重庆万州港口码头时,看到60岁的“棒棒”何绍强,关切地叮嘱他干活时注意身体,并说,中国的发展离不开负重前行的“棒棒精神”。

老黄们老了,但记录在镜头中的棒棒们不会被遗忘。

哪一行,哪一个人,不是如棒棒一样,把生活扛在肩膀上呢。