规划、划界、分区,利益如何划分?

——解读《建立国家公园体制总体方案》之六

苏 杨

国家公园体制的第一个特点就是统一,这个统一从管理机构角度而言就是“两个统一行使”——来自习近平总书记对三江源国家公园的讲话:“……在超过12万平方公里的三江源地区开展全新体制的国家公园试点,努力为改变‘九龙治水’,实现‘两个统一行使’闯出一条路子,体现了改革和担当精神”。根据《生态文明体制改革总体方案》,在生态文明八项基础制度中,自然资源资产管理是第一项、是基础,另一个就是国土空间用途管制(包括建立国土空间开发保护制度、建立空间规划体系等)。《建立国家公园体制总体方案》(以下简称《总体方案》)开篇就体现了这一点,明确国家公园“属于全国主体功能区规划中的禁止开发区域,纳入全国生态保护红线区域管控范围”。不管“属于”还是“纳入”,首先需要明确边界范围、形成空间规划,才可能形成对国家公园范围的国土空间用途管制。因此,在进行完体制设计、明确了“权、钱”制度安排后,做好国家公园的具体工作需要从规划、划界、分区开始。

苏杨,环境科学博士。现任国务院发展研究中心研究员,《管理世界》杂志社副总编辑。主要专注于人口、资源、环境政策的研究。

这方面的最新动态是:今年机构改革后,国家的空间规划职能全部划入自然资源部,其国土空间用途管制和规划职责分别由两个司局承担。而其中自然保护地的规划,又成为自然资源部下属的国家林业和草原局的专属职责(“拟订各类自然保护地规划和相关国家标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制”)。“三定方案”明确将过去多方插手、叠床架屋的空间规划职能统一到一个机构,但确定边界和分区施策的规划,其制定和实施在地方仍是难题,这是因为——

边界就是利益,规划就是规则

《总体方案》在国家公园的定义中所述的国家公园的特征之一是“国家批准设立并主导管理,边界清晰”,这个边界有赖总体规划划定。国家公园总体规划,实际上不仅会划出边界,还会划出利益结构、指明发展方式——如果规划做得好的话。一般而言,总体规划应提出国家公园的基本原则、功能定位、管理目标、范围分区,还要将自然资源确权和被整合的管理机构的财产人员核查工作的成果包括在内。在体制没有成熟前,目前的国家公园总体规划都还专门强调了体制机制创新的内容。

这样的规划,既从空间和职能上明确了利益结构(如国家公园内就必须“实行最严格的保护”、不同功能分区有不同的禁止事项),也明确了相关各方在管理国家公园和处理与国家公园管理机构关系时的规则。而且,这个规划不是在一张白纸上创作,是在目标导向(《总体方案》等中央文件的规定)和问题导向(解决现实存在的问题)下为了国家利益的重整山河的蓝图和计划。因此,国家公园的总体规划对管理机构和相关地方政府、社区以及已经在这个范围内有经营行为的企业来说非常重要——不仅“圈地盘”而且“动奶酪”,制定这样的规划当然非常困难。

这种困难首先体现在边界划分上。《总体方案》对划界提出了这样的要求:“确保面积可以维持生态系统结构、过程、功能的完整性……统筹考虑自然生态系统的完整性和周边经济社会发展的需要,合理划定单个国家公园范围”。这样的要求,从学术和政策两个维度看都是高要求:①学术上看,无论是从保护生物学的角度还是公共管理学角度,完整性都很难在结合行政边界、土地权属的情况下精确判定,尤其在主要保护对象是动物的情况下。某个物种的栖息地与其活动方式、所需的活动面积以及自然条件的变化有关,判定其种群在不同季节完整的活动范围非常困难(特别是在需要不同学科综合判定的情况下),且有些物种的活动范围过大(存在迁徙现象),有些物种(如东北虎)还存在明显的食物诱导性致使其分布范围可变甚至可“调”。例如,若以羚牛(参见图1)为主要保护对象,其冬季在海拔较低处、其他季节在海拔较高处,海拔较低处往往人口密度较高,很难全部划成保护区域。若依羚牛的生活轨迹将相关区域全部划为国家公园,则难免产生严重的人兽冲突和管理机构与地方政府的冲突。即某个物种全部的栖息地常常超越了某个生态系统的范围。②政策上看,还要考虑历史遗留问题、边界管理问题、可用资金问题以及与其他政策衔接问题。疏漏了哪一方面,都会导致非议乃至对抗。划界时要确保面积和范围可以维持生态系统结构、过程、功能的完整性,确保全民所有的自然资源资产占主体地位……而制定规划的过程中,中央在“权、钱”上的支持大多还没有到位,在规划的划界中要统筹解决这些问题,的确有点望梅止渴的味道。在中国的行政区常常依靠分水岭等清晰的自然界线划分的传统中,这些困难很容易被“集成”起来。妥协之下,多数自然保护地即便被划入国家公园后也仍然不完整:武夷山国家公园体制试点区就不是一个完整的生态系统和完整的世界遗产,因为武夷山的最高峰黄岗山正是福建、江西两省的分界线,在这座界山上,生态系统几无二致,目前的分裂管理状态自然不和谐(具体可参见《从人地关系视角破解统一管理难题,深化国家公园体制试点》,载于《中国发展观察》2018年第15期),甚至还出现过因为一条保护性利用的百米栈道引发的某省实名举报邻省违法(《自然保护区条例》规定了“禁止任何人进入自然保护区的核心区”,不知道曾在山顶上大兴土木的军人是否算“任何人”)这样的“闹剧”(参见图2、图3。所幸,武夷山国家公园管理局和江西武夷山国家级自然保护区管理局刚刚签订了对黄岗山的共同保护管理协议,双方共享对黄岗山的保护权和管理权,在重点时段联合开展巡护、宣传、执法,这也许能在某种程度上弥补分裂之过)。

图1 国家一级保护动物羚牛已经在秦岭造成多起严重的人兽冲突

图 2 武夷山顶峰黄岗山有大量被废弃的军事设施(部分已经成为雨燕的筑巢地)

图3 这条引发告状闹剧的栈道差不到10米未能与原有的路(部队铺设)衔接(石碑延长线左侧这不到10米的空间属于福建)

然后体现在利益结构调整上。根据“三定方案”,自然资源部在国土空间用途管制方面有两个司局,分别是国土空间规划局和国土空间用途管制司:“组织拟订耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策……承担报国务院审批的各类土地用途转用的审核、报批工作”。土地用途转用,就是调整以地生财的利益结构,而国土空间规划出来后,土地用途据此被锁定,土地就有了“笼子”——不把权力关进笼子,就得把权力想要的东西关进笼子。再具体到国家林草局负责的国家公园规划,其会划分出详细的范围和分区边界并明确与地方政府、周边社区的关系,给出不同分区的禁止事项和鼓励方向。对土地来说,明确了边界,就是明确了利益格局;明确了保护规划,也是明确了发展规则。这个基础上,建设好国家公园,只需要吃透规则、均衡利益。即多方按照规划因地制宜地探索出治理结构的细节,然后以新的利益共同体的方式共抓大保护、共谋绿色发展。但在新的发展方式较难形成、国家的支持尚未全部到位的情况下,传统发展方式下形成的利益结构中的各方才是现实中的利益共同体,他们很难配合形成可能“革自己的命”的国家公园规划。

第三,这样的困难还体现在缺乏法规标准上。严格说来,目前的规划仍然只是试点区的规划,而非真正的国家公园规划,对规划的内容、方式和效力进行规定的相关法规和技术标准(如规划技术导则)尚未出台。所以,在既有国家公园总体规划中,思路上的因循性(很多是自然保护区的萧规曹随,例如核心区的封闭性管理、对国家公园内产业的理解等,可参见《国家公园的旅游正道——解读〈建立国家公园体制总体方案〉之三》,载于《中国发展观察》2017年第24期)、内容上的随意性以及规划在效力上的局限性都随处可见,即便规格很高、经国务院同意下发的《三江源国家公园总体规划》(发改社会〔2018〕64号)也不都是规范的,也还存在勘界落图试点工作中的难点和问题,如与原有各级各种规划如何衔接、与纳入国家公园原有保护地如何衔接等,多规合一还难以全面操作。具体来说,除了《三江源国家公园总体规划》,国家公园范围内还要执行主体功能区规划、三江源国家生态保护综合试验区总体方案、三江源生态保护和建设二期工程规划、自然保护区规划及其他保护地相关规划等,也要贯彻落实各级国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡建设规划及相关专项规划,规划间衔接不充分,各类规划的功能区划边界和内涵不尽相同,保护目标、管控措施等因其规划性质、行业管理等原因有所侧重。就是说,目前的国家公园总体规划,划界、分区都还没有真正全面体现“最严格的保护”和绿色发展兼顾的思路,还存在内容上的缺项和划界、命名中的不科学之处,也没有真正融合其他规划,管理机构尚未被全面赋予国土空间用途管制的权力,这样就难以真正体现一个区域、一个思路、一张蓝图的效力。

这三方面困难,在现实中往往是组合在一起的。因此,哪怕只是基础性的总体规划,其制定过程也大多一波三折,还有像东北虎豹国家公园规划等招致多方告状的(详见《从人地关系视角破解统一管理难题,深化国家公园体制试点》,载于《中国发展观察》2018年第15期)。

当然,国家公园规划毕竟意在统一,困难再多,国家公园总体规划总是一张向大一统方向进军的蓝图,多数人对这一点还是有“道路自信”的,疑虑通常限于道路有多“曲折”,尤其是就做个总体规划——

划界能分久必合?

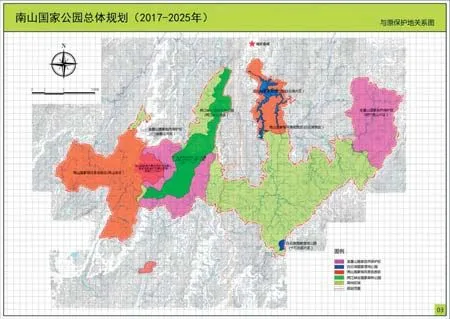

界是划出来的,有界、有分区必然就有区别。国家公园划界前,支离破碎和“九龙治水”一起构成中国自然保护地的显著特征,因此“统一”成为国家公园体制试点的首要目标。《总体方案》中明确“按照自然生态系统整体性、系统性及其内在规律,对国家公园实行整体保护……交叉重叠、多头管理的碎片化问题得到有效解决”。设立国家公园体制试点区后,通过规划,一些保护地在范围上实现了整合(参见图4的湖南南山国家公园对原有四个保护地的整合和连通):整合对完整性保护肯定是有好处的,只是这种整合有的太小——不一定按照科学上的完整性来(那不现实,参见图5黄山—怀玉山区生物多样性优先区与钱江源国家公园的面积对比);有的太大—— 划的范围其实就是利益共同体的范围,人家认为你搞“最严格的保护”,我和你不是利益共同体(如武夷山国家公园中的九曲溪上游地带,图6中的刷红部分),对其被划入,福建有诸多代表在今年的“两会”上表示反对,武夷山国家公园管理局也有编制《武夷山国家公园体制试点区范围优化方案》的意向。其实,如果转变发展方式,“最严格的保护”也可伴生最绿色的发展,武夷山自然保护区金骏眉茶叶的发展经验已经说明了福建人在严格保护的前提下实现绿色发展是有办法的(具体可参见《国家公园的旅游正道——解读〈建立国家公园体制总体方案〉之三》,载于《中国发展观察》2017年第24期)。

严格说来,目前的国家公园边界在多数情况下不存在划得太大的问题,许多地方本来就应该“保护为主”,只是迫于生计被随意甚至刻意开发破坏了。现在有了国家公园体制试点这样的机会整合起来加强保护,应该被视作亡羊补牢,尤其通过总体规划的划界“画地为牢”方能牢不可破。还以武夷山为例,九曲溪的上下游之间存在天然的物质流、文化流关联,且生态系统的修复本来就是国家公园题中应有之义,仅仅作为价值品牌的世界遗产确定范围时都要将这样的区域划进去,作为有体制保障的国家公园,怎么能让这样的区域仅仅因为地方利益相关者只从短期经济利益的角度出发作出的反对就划到界外呢?目前的试点工作,已经在整合这样的区域上有所进展,原来被划分出来的小保护区已经在局部上实现了“分久必合”。即是说,原来的支离破碎,本来就是不合理也难以形成合力的“分”,现在有中央指导和支持了,“统”就是既合理也能有合力的了,大一统在中国历史上从来都是困难的,对保护地,此时不统,更待何时?

不过,囿于目前的管理体制,划界后的统一管理很难突破省界,哪怕名义上被划为一个整体,不同的省域内一定还有不同的管理机构,现实中体现为东北虎豹国家公园管理机构貌合神离、武夷山国家公园省内的貌合神离和省外的“一山两制”(具体可参见《从人地关系视角破解统一管理难题,深化国家公园体制试点》,载于《中国发展观察》2018年第15期)。因此,划界还要考虑跨界,否则难以突破行政区划藩篱、实现对生态系统的真正完整保护。这方面,钱江源国家公园已经有了若干实质性动作,不仅对跨省统一管理已经形成了研究成果(参见图7),在跨省统一管理的三个层次(信息共享、资金共享和行动同步)上都迈出了第一步。未来,这三个层次上若能再有进展,国家公园管理机构在跨省上的“两个统一行使”可能就会有中国国情下超越行政壁垒的替代实现方式。

图4 南山国家公园整合了原来的四个自然保护地以及其间的连接地带

图5 约3.4万平方公里的黄山—怀玉山区生物多样性优先区域与约250平方公里的钱江源国家公园的面积对比

图6 连接武夷山自然保护区和风景名胜区的九曲溪上游地带(刷红部分)在生态和文化上都是武夷山国家公园不可分割的部分

图7 钱江源国家公园应该实现跨省统一管理的区域(按照国家发改委批复文件、基于现场调查划定的范围,由上海师范大学高峻团队完成)

实现了这一点,规划、划界的现实意义才能真正得到体现。也是这一点,反映了规划界人士在提到规划时常常会强调的——

划得好还要干得好

过去说规划,最常提的调侃是“规划规划、墙上挂挂”。从《城乡规划法》施行和《“十一五”规划纲要》提出约束性指标开始,国家的规划越来越多地具备了“时间表、路线图、任务书、项目单”的功能,规划的指导性和约束性越来越强,这使规划“一张蓝图干到底”和“一张蓝图干到地”的可能性越来越高。但真要到地,还得政策法规支持、“统一行使”到位、审计督察监督。

首先是政策法规支持。这可以钱江源国家公园所在的开化县为例。开化在多规合一上走在了全国前列(全国28个多规合一试点地中向中央汇报的唯一代表),但如何让规划发挥作用?多规合一既是生态文明八项基础制度的内容之一,也是国土空间用途管制的制度和技术基础,开化还希望将其拓展为浙江省的大花园发展战略的全域引导平台。开化在全国的唯一性在于多规合一形成了一张蓝图(区别于其他试点区域的多规融合),但目前这张蓝图(《开化县空间规划》)没能进入操作层面,因为这需要相关的授权文件:①在县级政府职能范围内的相关规划和审批,必须基于《开化县空间规划》,必须在多规合一平台上审批;②需要上级政府在国土空间用途管制方面审批的相关事项,唯一的空间依据就是这张蓝图。有文件对这两方面授权后,才能真正体现“一张蓝图干到底”的基础是“一张蓝图干到地”。这样的授权其实是有依据的——浙江省政府对《开化县空间规划》的批复中明确了这一点,也是现实需求迫切的——开化全域实现绿色发展(大花园、国家公园特色小镇)和高效管理(直接支撑浙江省的“最多跑一次”行政管理改革)及在国家公园工作上实现跨省管理以其为基础都会明显提高效率。不过,开化县相关的事务已有在省内碰壁的现象(详见《从人地关系视角破解统一管理难题,深化国家公园体制试点》,载于《中国发展观察》2018年第15期),所以还需要专门的政策文件支持。

然后是“统一行使”到位。要照一张蓝图干,要有权力有责任。这即是能划也要能干,国家公园管理机构能够依据规划获得相应的国土空间用途管制权力,包括相关审批权和资源环境保护方面的执法权。规划中要按照自然资源特征和管理目标,明确国家公园区域内居民的生产生活边界,合理划定功能分区,实行差别化保护管理;规划发布后,重点保护区域内居民要逐步实施生态移民搬迁,集体土地在充分征求其所有权人、承包权人意见基础上,通过合作协议或更全面的保护地役权制度等方式实现国家公园管理机构的统一有效管理。相关配套设施建设要符合国家公园总体规划和管理要求,并由国家公园管理机构审批。过去,在中国国情下,我国一些风景名胜区(如武夷山风景名胜区)是通过前置审批的方式获得国土空间用途管制的部分权力的,目前正是依据规划获得全面的用途管制审批权的机遇(如三江源国家公园管理局已基本做到了“统一行使”到位)。

第三是审计督察监督。正如生态文明八项基础制度中,垫底但具有基础性地位的是领导干部政绩考核和责任追究制度一样(正如西谚“last but not least”),规划发布后,是否遵守规划划定的国土空间进行相应的用途管制,相关的“权、钱”如何用,也是关键因素,这个要没有审计和督察介入,是不可能真正得到规范的。好在原国土资源部的土地督察垂直管理体系完备,机构改革后自然资源部承接了这个体系并在“三定方案”中获得了更大的依规督察权力,这使中央自上而下对土地总规的数量管控和城市总规的位置管控可望在国家公园范围内结合起来,规划确定、利益结构调整到位后,再想乱来的干部就会明白“人在做、天在看”的确是“天外有天”的。

有了这三方面保障,再提规划,我们就可以保证只要划得好、就能干得好,就能说撸起袖子加油划、划好以后加油干了。过去,撸起袖子让人想起要动手打架,现在,撸起袖子意味着不怕脏累、干最接地气的活。在规划划界分区以后,利益范围和结构就被大致区分出来。怎么在自己加油干的同时带动大家加油干,这还需要细化利益结构设计、进行机制创新,争取使参与者在共享保护成果上人人有份。目前的十一个试点区中,有两个的名字(只是名字)被毛主席诗词提及:长城、武夷山。大家熟稔“不到长城非好汉,屈指行程二万”,很少听说“……路隘林深苔滑。今日向何方,直指武夷山下。山下山下,风展红旗如画”。其实,中国国家公园之路,从“规划划界分区”开始,就难免“路隘林深苔滑”。但只要干得好,形成了利益共同体,就有望“山下山下,风展红旗如画”,形成生命共同体。规划蓝图要干到地,山上山下要形成生命共同体,还得有一系列制度安排,下一篇就专门讨论“保护地可以靠地役权来建设生命共同体”。