矿产新知识的形成、传播与近代直隶煤铁矿开发的肇始(1863~1874)

方一兵

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

中国煤铁矿业的工业化进程始于19世纪70年代李鸿章的直隶磁州煤铁矿开发计划。1874年,时任直隶总督的李鸿章决定“于直之南境磁州山中,议开煤铁,饬津沪机器局委员购洋器雇洋匠,以资倡道,固为铸造军器要需,亦欲渐开风气,以利民用也”[1]。同年,英国商人亨德森*在历史文献中,James Henderson(?~1908)还被译为海德逊、蓭特生、亨特生、安德生。受李鸿章委派赴英国购买开矿炼铁设备,从而开启了中国近代尝试利用西方设备对矿产资源进行工业化开发的进程。虽然该计划最终因种种原因而搁浅,但笔者认为,磁州煤铁矿开发计划的意义不仅在于它是我国矿业工业化进程的开端,更值得关*的是,这是近代中国首个建立在对矿产资源的科学认知基础上的矿产开发计划。

从知识形成与传播的角度来说,对中国矿产资源的科学考察始于19世纪60年代,但当时的考察者并非中国人,而是西方地质学者。地质学家的考察和研究成果在当时以西文发表,形成了学术界关于中国矿产资源的最初的新知识。但这些知识主要流传于西方学术圈,对当时的中国人并未产生立竿见影的影响。那么,在19世纪六七十年代,这些科学知识是通过怎样的途径在中国本土传播并最终进入李鸿章等洋务官员的视野,从而推动了中国首个煤铁矿的工业化开采计划的实施的?这一问题在此前矿业史和相关的科技史研究中均未受到重视。本文系统地挖掘了从1863年至1874年磁州煤铁矿开发计划之前的11年间与直隶煤铁矿资源相关的中外文献和史料,包括地质学家庞培利(Raphael Pumpelly,1837~1923)、李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,1833~1905),在华传教士韦廉臣(Alexander Williamson, 1829~1890)和艾约瑟(Joseph Edkins, 1823~1905),以及与之密切相关的英国商人亨德森的发表物和其他史料,尤其是庞培利撰写的北京西山地区煤矿考察报告,以及有关商人亨德森的文献,系统地还原这一时期西方人对直隶矿产资源的考察、成果的发表及其在中国本土传播的史实。研究表明,直隶矿产资源的新知识在19世纪60年代诞生于地质学家的考察,因在华传教士的兴趣和努力而得到传播,但真正使其由理论转变成为被中国人认识的实用性知识并直接传递给中国洋务官员的,则是在华的英国商人。

1 19世纪70年代之前西方人对直隶煤铁矿资源的认知

19世纪60年代是西方人对中国直隶矿产资源进行考察和开始形成理论知识的时期。美国人庞培利于1863至1865年、德国学者李希霍芬于1868至1872年先后进入中国,对包括直隶在内的中国诸多地区进行了考察,并形成了在西方相关学界具有影响力的学术著作。与此同时,这些著作在来华传教士中传播并引发了他们对直隶矿产资源的兴趣。从形式来看,这一时期无论是庞培利、李希霍芬还是传教士均以英文或德文发表他们的考察成果,在中国本土的影响范围有限。

1.1 庞培利对京西矿产资源的考察及其理论认知

庞培利被认为是近代对中国进行地质考察的首个接受过专业教育的西方地质学家。[2]他于1860年毕业于德国弗莱堡矿业学院(Freiberg Bergakademie)。在来华之前,他受雇于日本政府,对北海道的煤田进行考察并绘制了日本最早的海岸地区的地质图。但受政局影响,日本江户政府提前结束了与他的合约。离开日本后,庞培利于1863年3月抵达上海,开始了为期两年多的中国考察之旅,先后对长江流域、北京西山、张家口一带及蒙古南部进行了考察。关于庞培利在中国的地质考察及其成就,杨静一与David Oldroyd已进行过较系统的论述[3],本文不再赘述。而庞培利从1863年10月起赴北京西山一带对煤矿资源的考察之后,首次形成了西方地质学家对直隶矿产资源的理论认知。事实上,此次勘察结果成为了19世纪70年代中期中国洋务官员对直隶煤铁矿产的认识和开发的最初知识源头。

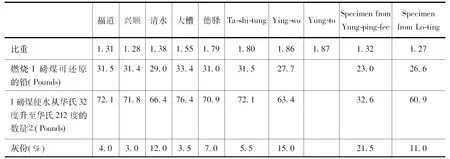

庞培利对京西矿产的勘察始于1863年10月。与此前其自费对长江流域所做的地质考察不同,此次京西勘察之前,庞培利得到了时任美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame)和英国驻华公使卜鲁斯(Sir Frederick Bruce)的大力协助,被引荐给了时任总理衙门大臣的文祥。[4]当时正值中国政府在英国购置了7艘舰艇而面临燃料供应的问题,因此总理衙门决定在购买英国船只的余款中拨银700两来资助庞培利在京西勘察煤矿[5],从而使庞培利成为了受雇于中国政府的第一名矿产顾问[4]。1863年10月17日至11月6日,庞培利和英国大使馆推荐的年轻翻译默里(Murray)一起,在当地军队和官员的保护下,由北京经阳坊、田家湾(Tien-kia-chwang)、下马岭(Hsia-ma-Ling)到达斋堂,在那里停留6天,勘查了由地方官指出的煤矿。离开斋堂后,沿着永定河和三家店(San-Kia-Tien)线路前往门头沟(Men-tun-kan),在门头沟的煤区停留4天后,随后前往房山县(Fang-shem)并停留4天,考察了那里的主要矿山,然后直接返回北京。回京后,庞培利于12月1日完成了一份给中国政府的《直隶省西山煤矿的初步调查报告》(ReportoftheChineseGovernmentonaPreliminaryExaminationoftheCoalDistrictsoftheSiShan,intheProvinceofChili)。据蒲安臣称,这是中国的第一份此类报告。[6]由于该报告是提供给中国政府作为开发轮船所需燃料的参考,因此其内容主要以西山地区各煤矿的煤质、煤的蕴藏量估计以及煤田是否适合开采为主。为确定煤质是否符合使用标准,庞培利对采自斋堂地区的福道(Fuh-tau)、兴顺(King-shun)、清水(Ching-shui)、大槽(Ta-tsan)、门头沟的德驿(Teh-yih),以及房山县的Ying-wo和Ta-shih-tang等主要煤窑的样品进行了检测(表1):

表1 庞培利对京西地区煤矿样品的测试结果[*]该表原为英文,部分煤窑名因无法考证其中文名称,故保留英文名称。

资料来源:Pumpelly R. Report of the Chinese government on a preliminary examination of the coal districts of the Si Shan, in the province of Chili.PapersrelatingtoForeignAffairs, Part III. Washington: Government Printing Office, 1965. 363.

通过检测,庞培利认为斋堂地区福道所产的烟煤以及大槽的无烟煤最适合做轮船燃料,其煤质符合轮船燃料用煤标准,并且可与最好的国外燃煤相媲美。([7],354页)除对煤质进行分析外,庞培利估计若福道的煤矿使用机器采煤,其保守估计可有450~600万吨的可销售煤产量,若在高需求下,产量可为该估计值的三倍。在报告中他还对当时中国煤与进口煤的价格几乎相同的状况感到非常吃惊,尤其是考虑到外国采煤工人的工资远高于中国矿工,因此从煤矿的开采和运输方式等方面提出了提高斋堂煤炭生产成本竞争性的建议。([7],364~366页)在报告最后,庞培利给出了5点结论:([7],368页)

(1)斋堂地区蕴藏着大量的烟煤与无烟煤,其煤质等同甚至超过最好的进口煤。

(2)在当地传统的开采和运输方式下京西煤难以与进口煤竞争,原因在于产量小,运输成本高从而导致了高的价格。

(3)对于斋堂地区来说,唯一能使其煤炭竞争得过进口煤的方法是引进全套的国外开采方式和采用铁路运输。

(4)煤矿开采可以由政府或是中国或外国公司来进行,或是中外合资进行。

(5)若采用其建议的措施和计划进行开采,斋堂煤在大沽口岸的成本可以降到每吨2至3两银,这远远低于目前斋堂煤在大沽每吨10~12两银的价格。

虽然庞培利对京西地区考察的直接目的是帮助中国解决轮船的燃料之需,但作为地质学者他更关心的是矿产资源调查背后的地质构造和地层学等理论认识。从这一层面来说,此次京西考察构成了其在1862至1865年中国、蒙古和日本等地地质考察的一部分,最终导致了庞培利对中国和中亚高原的地质学理论认知,其成果在1866至1870年间得以在美国发表,其中最重要的是于1867年出版的162页的《中国、蒙古和日本的地质学研究,1862~1865》(GeologicalResearchesinChina,Mongolia,andJapan,duringtheyears1862to1865)。[8]如果说京西煤矿调查报告主要提供了关于京西煤矿资源和开采前景的实用性知识,那么此后他发表的著作则从更宏观的角度提出了对中国(包括对直隶京西地区煤系形成年代和地质特征)地质构造及其形成历史的理论知识。

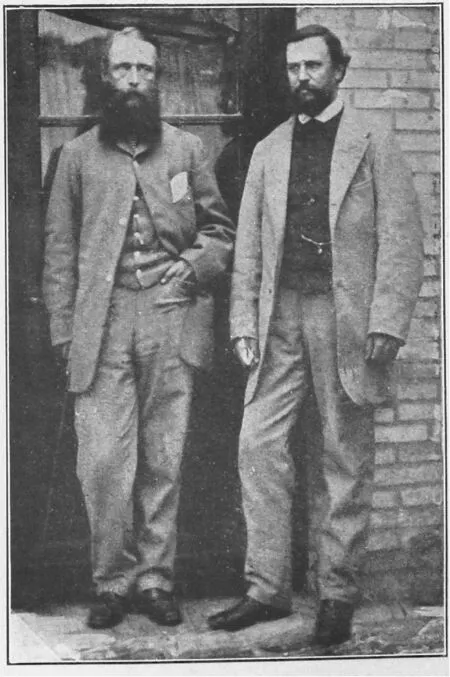

图1 庞培利(左)1864年在北京 (图片来源:Pumpelly R. My reminiscences. New York: Henry Holt and Company,1918)

庞培利关于中国的地质构造和形成等方面的理论无疑是先驱性的。然而这些成果发表后,其即时的影响和传播的范围主要是西方地质学界。正如杨静一在讨论庞氏对中国地质学发展的影响和作用时所说:“早期西方地质学家在传播地质学方面有滞后性,他们的著作不为当时的中国人所知。”[3]杨的讨论并未涉及庞培利1863年撰写的西山煤矿调查报告,但对于正处于酝酿之中的中国近代矿业来说,这一报告内容显然更具实用性。

但这一报告当时在中国影响甚微。1863年11月6日,庞培利一行结束对京西的考察回到北京。而就在两日之前(11月4日),因与英国所购轮船的管理权的分歧,总理衙门致函三口通商大臣崇厚饬退购买抵达的英国轮船[9],这标志着清政府此次购买外洋船只计划的失败。11月13日,美国公使蒲安臣向总理衙门索要庞培利勘探煤矿的酬劳,次日总理衙门复函应准[5],12月1日,庞氏完成了报告后交给了蒲安臣,但目前没有任何档案显示蒲安臣把报告交给了中国政府。1864年1月4日,蒲安臣致函并把报告寄给英国驻华大使卜鲁斯,信中称:“这是中国第一份此类报告……这些煤矿得到开发,中国的煤价将从现在每吨8~12两银降至2~3两。”[6]由于购买船只计划的搁浅,暂时没有了对燃料的迫切需求,庞培利为中国政府的探矿任务也随即终止[10],刚刚开始进入晚清洋务官员视野的煤矿工业化开采蓝图也因此终止。实际上,直到10年后的1874年,中国煤矿业才真正开启其工业化进程。虽然这个首次由地质学家撰写的关于中国京西煤矿资源的报告在1863年底已产生,但其形成的实用性知识在当时的中国并未得到有效传播。

1.2 从庞培利到韦亷臣、艾约瑟:直隶矿产知识在传教士中的流传

虽然庞培利撰写的京西煤矿的报告没有对中国政府产生实质性的影响,却在19世纪60年代引起了在华传教士的兴趣。正如李希霍芬在其中国旅行日记里所说:“自庞培利开始,斋堂的矿山引起了很多人的*意,特别是引起了那些不懂行的热衷于矿山的新教传教士们的*意。”[11]这一时期,韦亷臣[*]韦廉臣,英国伦敦会(London Missionary Society)传教士,于1855年被派往中国,1858年左右因健康原因返回英国,1863年代表苏格兰圣公会(National Bible Society of Scotland)再次前往中国传教,1887年在上海参与创办同文书会。在华期间,与李善兰合作翻译了《植物学》前7卷,1870年出版《华北、满洲及东蒙旅行记》,1890年死于烟台。和艾约瑟[*]艾约瑟,英国传教士,著名汉学家。1848年被英国伦敦会派往中国,在华传教57年,是上海最早的现代出版社墨海书馆(London Missionary Society Press)的创立者之一,与王韬等合作翻译出版了《重学浅说》等多部西方自然科学和历史著作,1872年与丁韪良创办《中西闻见录》月刊,1880年被赫德聘为中国海关翻译。1905年病逝于上海。都发表过关于直隶煤矿的记载,而他们对京西煤矿的兴趣及知识正是源自庞培利。

图2 韦廉臣肖像(a)及其著作《华北、满洲及东蒙旅行记》中对庞培利煤样检测成果的引用(b)

值得关*的是,这本书末的附录B中,韦廉臣收录了一位叫米德(T. G. Mead)的煤气厂工程师给他的一封关于斋堂煤的使用和测试报告的信件,以及亨德森(J. Henderson)对斋堂的考察以及由斋堂到天津的铁路修建可行性的信件[14],可见除了引用地质学家的成果外,他也关*工程师和商人提供的更实用的知识。其中商人亨德森是19世纪70年代直隶矿产知识在中国的积极传播者,是使这些知识直接影响到中国洋务官员并促成直隶煤矿开发的关键人物。

艾约瑟是另一位撰写并发表了关于直隶煤矿资源文章的在华传教士。他于1867年12月发表了一篇题为《京西的烟煤矿》(The Bituminous Coal Mines West of Peking)的文章。[15]艾氏撰写该文的直接缘由是1867年7月他与朋友一道去了趟京西的斋堂访问当地一些煤窑。在抵达斋堂之前,他们到了位于门头沟的皇家琉璃瓦官窑所在地琉璃渠村,了解到该窑所有的燃料是用斋堂煤制成的焦炭,而这也是该地区所产烟煤的主要用途之一。([15],244~245页)这引起了艾氏对斋堂烟煤的兴趣,离开琉璃渠村之后他们便取道一个叫牛角岭的山路最终进入斋堂的山谷。在斋堂艾约瑟一行访问了3处生产烟煤的煤窑和1处废弃的煤窑。文中艾氏对中国人解决通风和煤井里照明的简单而有效的方法印象深刻,他说:“在西方人认识到之前,这是中国人早已使用了好几个世纪的简单而高效的工作方法,这只是此类众多例子之一。”([15],247页)在记录了当地传统煤窑的日产量以及生产成本与收入之后,艾氏在文中开始大量引用庞培利的数据,借用庞培利的观点来说明当地传统开采方法的困难在于无法解决70码或更深的煤井抽水问题。更有趣的是,庞培利在其京西煤矿的报告中曾建议修建一条由斋堂通往通州运河的铁路来解决大规模开采之后的运输问题,而艾约瑟正是按照庞氏建议的路线由斋堂返回北京的。

可见,艾约瑟与韦廉臣对京西煤矿资源的兴趣和最初的了解都来自庞培利的著述。从知识传播的角度来看,两位传教士的文章都发表于《皇家亚洲文会北中国支会会报》[*]该杂志的中译名还有《皇家亚洲文会北华支会会报》。(JournaloftheNorth-ChinaBranchoftheRoyalAsiaticSociety)上。皇家亚洲文会北中国支会最初为上海文理学会(Shanghai Literary and Scientific Society),由在沪的英美人于1857年9月创办,在华传教士在其中发挥了重要作用。学会的目的是响应西方人对中国越来越浓厚的兴趣,对中国的文学以及包括自然、历史、地理学及其他方面科学进行研究。[16]1858年学会加入大不列颠及爱尔兰皇家亚细亚学会,更名为皇家亚洲文会北中国支会(简称“亚洲文会”),而对中国的调查研究始终是其宗旨。([16],16页)学会的会报则是19世纪后半叶至20世纪上半叶在华西方人发表关于中国的调查研究成果的重要学术期刊,也就是说,这是一个由西方人创办的主要面向西方社会传播他们对中国认知的期刊。虽然在后期该刊物对中国本土的学术界也有影响力,但在19世纪60年代,中国本土尚未有真正意义上的与西方接轨的学术圈子,因此艾约瑟和韦廉臣所发表的关于直隶煤矿的文章,其传播和影响范围仍在中国本土之外。

1.3 李希霍芬对直隶斋堂的考察及其对庞培利观点的修正

庞培利的直隶考察报告不仅引发了在华传教士对京西煤矿的兴趣,也受到了李希霍芬的关*。1871年10月至1872年5月,李希霍芬在中国进行了最后一次也是时间最长的一次旅行。他由北京出发,先后经直隶、山西、蒙古、陕西、四川并最后沿长江而下结束行程。([11],517页)受庞培利考察报告的影响,李希霍芬将此次旅行的第一站确定为斋堂。他在旅行信件中说:“我计划访问这一带最有名的被称为‘斋堂’的山谷,位于北京西部约50英里,通往斋堂的常用的路径已经被庞培利勘察过了,而我试图从南边到达此地。”[17]

作为一名地质学家,李希霍芬言语间对被他称为“不懂行”的传教士非常轻视,而对庞培利表现出的则是另一种态度,他希望对这位同行的成果进行实地验证,这也是李氏寻访斋堂的目的之一。李希霍芬由北京出发,经过卢沟桥、房山、越过妙安岭(Miau-ngan-ling),进入斋堂地区。他对该地区的煤层厚度和广度印象深刻:“我惊奇地发现我走在一个延绵不断一系列的蕴藏煤的地层上,其厚度根据我由最低处到最高层的实地观察来看,超过了七千英尺。在该地层系列中有着五种不同水平的煤床。我在中国的其他地方没有发现像斋堂这样厚度的煤层。”([17],6页)李氏所称的五个煤床分别被他称为琉璃煤床(liuli-beds)、太安煤床(Tai-ngan-beds)、妙安煤床(Miau-ngan-beds)、大槽煤系(Ta-tsau-series)和福道煤系(Futau series)。五处煤床所表现出的煤层分布和煤质等特点不同,在李希霍芬看来,太安煤床是北京周边地区价值最高的煤床,而这恰恰是庞培利未到之地而被他忽略的。对于福道煤系,由于庞培利的报告对该地出产的煤评价最高,李希霍芬满怀期待而至但却比较失望,对此他的解释是,庞培利来此地访问时,正在开采的是一处面积异常宽阔的煤田,其煤质坚硬,但他访问之时,这里开挖的煤床不大而且产出质量也不高。

除了对斋堂煤田的蕴藏和煤质特点进行验证外,李希霍芬还对庞培利关于修建由斋堂至北京的铁路的建议提出不同看法:“显而易见的是,为了开发福道煤田而提出的修建由北京至斋堂的铁路的建议,并不被福道煤田的真实情况所支持。”([17],7页)而且他认为修建至斋堂的铁路由于途径崎岖的山区成本太高,他提出与其修筑这一仅有50英里长的铁路,还不如花同样的钱由北京向南修建一条更长的铁路到达山西、河南等地,而这条线路途径的地区盛产煤铁,其价值远高于斋堂铁路。([17],8页)同样作为地质学家,李希霍芬在中国的考察无论从时间还是地域范围都比庞培利更深入,山西、河南的矿产资源并不在当年庞培利的视野,这是造成二者在修建铁路这一问题上持有不同观点的主要原因。

从知识的内容及其传播的角度来看,李希霍芬对直隶煤矿的认知同样是因庞培利而起,重要的是他以一名地质学家的身份对庞培利的观点和理论进行了验证,并形成了并不完全一致的观点,进一步推动了西方学界对直隶矿产资源更系统的理论知识的形成。他的考察成果中对此最详细的记录是1872年在上海刊印的书信集,他的关*点仍然是地质学研究,在他的文章中,除了铁路修建之外,对其他与煤铁矿开采直接相关的要素未有更多涉及。可以肯定的是,他的考察报告不足以导致中国本土矿产资源的开采。

2 亨德森:商业目的下对直隶矿产的再认知及在中国本土的传播

如前述,整个19世纪60年代,中国矿产资源的开采仍然完全使用传统方式,直到1874年,矿业的近代化才率先在直隶兴起,而其兴起主要基于庞培利等人的考察结果。那么,这些关于直隶的矿产知识是如何获得再认识并向中国本土传播从而直接影响到中国官员的?笔者发现,英国人亨德森在这一过程中发挥了关键作用。

亨德森是一名英国商人,1860年天津开埠后,他作为英商广隆洋行(Lindsay. & Co.)的代理人来到天津,成为了几个最早进入天津的外籍商人之一。[18]此后他在天津居住了至少15年。亨氏在津期间对直隶的煤铁资源产生了浓厚兴趣,他多次在直隶的京西、唐山和磁州等地寻访,1881年6月17日发行的《北华捷报》(NorthChinaHeraldandSupremeCourtandConsularGazette)中称其为“系统考察直隶煤铁矿的第一人”[19]。然而,此人在前人研究中并未受到重视,虽然他的名字在一些煤矿史的研究成果中会被提及,但对其具体所为和影响并未有过系统研究,这可能是由于其商人的身份而被忽略。所幸的是笔者找到了他当年在华撰写的文献,从而能够较清晰地呈现出他对直隶矿产资源的考察及其在推动相关知识在中国本土传播方面所做的工作。他与地质学家和传教士的不同点在于,其目的完全来自作为商人开矿赚钱的强烈愿望。为此他从19世纪60年代至1874年进行了大量对直隶煤矿的考察和研究。

2.1 对直隶多个矿区进行多次探访

从现有的文献看,亨德森到直隶各矿区的旅行次数不少于7次。具体如下:

(1)在1870年之前,他先后4次沿不同路线进出斋堂,除了考察煤矿并带回煤矿样品之外,另一目的是为了在天津大沽至斋堂之间找到适合修建铁路的最佳路线。他认为若这条铁路能够建成,天津从中获得的利益是其他任何开放口岸都无法比拟的。([14],430~432页)值得一提的是,亨德森初次考察斋堂煤矿的时间与庞培利同在1863年, 二人考察的目的都是为当时中国购买来华的英国舰船寻找燃料,但亨德森是受英国方面的委派,而庞培利是受中国方面的资助。亨德森在1873年发表的文章中称:“前十年英国公馆柏公同英国水师提督简派委员前往京西查看该处所产之煤,是否适用。柏公详覆内称,赫委员在天津买煤数吨,甚合轮船之用……”[20]。文中的“委员”与“赫委员”即作者本人。作为一名商人,亨德森判断煤矿优劣的方法是买回去交给轮船和企业使用并作出判断。正是1863年的考察以及庞培利关于西山煤矿考察结果的发表使亨德森在第一时间了解到京西地区有着大规模的适合于轮船和企业蒸汽机燃料的煤矿,并激发起作为商人的他对此地煤矿开发和获利前景的极大兴趣。这一兴趣是地质学家和传教士所不具备的,也促使亨德森在之后6年间数次造访斋堂。

(2)1869年5月上旬或4月下旬,他赴开平及其周边考察煤矿。到达开平城之后,亨德森随即来到位于开平城以北2~3英里的两处煤矿访问,其中一处已经废弃另一处正在开采。之后往东35里,又访问了另三处正在开采的煤矿。对于开平地区的煤矿,亨德森的观点可以概括为二:一是与北京西边北边的煤矿相比,尽管开平地区的采煤方法更先进,但若仅仅使用当地传统的开采方法其开采深度不可能达到第一煤层以下;二是由于煤的需求以及路途较远以及路况糟糕等因素,导致开平煤的价格已经远高于当时煤价的正常水平。因此他当时并不看好开平煤:“此次对这些煤矿的探访使我相信,只有斋堂能产出最好的轮船用煤。”[21]

(3)1871年2月21日至4月9日,亨德森从湖北汉口出发,经湖北、河南、山西和直隶四省抵达北京。这次耗时48天的旅行穿越了四个省,旅途安排得非常紧凑,未特意在某地做过多的停留。但亨德森在经过的每个地方都会留意当地的用煤和用铁情况,包括煤和铁的产地、价格,若顺路,便会去产煤铁的地方做短暂访问并进行记录。此外,他还有意识地在沿途购买一些煤样或铁矿作为日后研究的样品,这些样品在旅行之后被送往伦敦进行化验。他于4月1日进入直隶,到达井陉县,之后经定州、保定、涿州、房山,8日后抵达北京城,沿途记录了看到的运煤情况以及所经各地的煤价。比如,在保定,他询问得知这里的煤来自房山,每斤7钱,而到了离房山更近的高碑店,房山煤价格降至每斤4钱。[22]亨德森表现出的对各地矿产和运输价格的极大兴趣,体现出他作为商人更关*某一地区开发矿产资源在经济上的可行性。旅行之后,他把此次旅行的日记整理成册交付印刷,成为其著作中仅有的单独印刷的两册英文作品之一。虽然此次旅行并不是以考察直隶煤铁矿为目的,但给他带来的是对中国其他地区的自然资源以及风土人情方面深刻而愉悦的认识,尤其让他有机会对直隶和其他地区的煤铁资源的开采和使用等方面的情形有了整体性认识。

(4)1874年3月,亨德森赴位于直隶西南角与河南交界处的磁州彭城进行了考察,正是此次考察让其确信磁州彭城是直隶省发展现代煤铁业的上佳之地。他于1874年3月7日由北京西边出发,一路向西南,途径卢沟桥、涿州、高碑店、北河镇、保定府、定州、正定府、栾城县、顺德府(今邢台)、邯郸县(今邯郸市),于3月16日晚抵达彭城。从北京到彭城的途中,亨德森一路询问当地矿产的情况,被告知很多地方都产煤,但关于铁矿的情况,回答都是:“直隶没有铁矿,我们的铁都来自山西。”[23]然而在彭城,其最大的收获不仅是煤矿的考察,还发现了蕴藏量可观的铁矿。他在关于此次旅行的文章中详细描述了在当地山上发现铁矿石的经过和所看到的铁矿蕴藏的情况,他认为:“这一地区的铁矿石资源的巨大价值若被当地人知晓,其带来的铁矿开采和冶炼的价值与当地瓷窑和煤矿开采等其他工业是在同一水平上的。”([23],4页)正是由于彭城同时拥有铁矿、煤矿和石灰石资源,当亨德森将三种矿产的样品带回进行化验并得到不错的结果之后,他便确信磁州彭城是直隶省发展钢铁业的最佳选择:

彭城的铁矿、石灰和煤的蕴藏量可以说是取之不尽的。而它们的质量通过分析被证明均可以满足生产最佳的铁和钢,并且其价格非任何国外产品可以相比。因为劳动力的价格在中国是如此的低。生铁成本可以达到目前在中国销售的铁价的四分之一以下,而其质量可以与最好的进口铁相抗衡,这里的铁矿石是赤铁矿或磁铁矿,具有很高的质量。这里的石灰很纯净,煤质也非常纯净,其易挥发成分的比重大。……因此可以说彭城的一切都可以满足中国政府期望制造的所有类型的钢铁,无论是铁路用的铁轨,商用轮船制造用的钢板,还是铁甲、枪支制造用的钢板,以及用于平时的动力机的需求,或者其他需求。([23],4页)

2.2 推动直隶矿产知识在中国的传播

在用英文撰写其考察成果的同时,亨德森以中文发表了数篇与煤铁矿资源及其开采相关的文章,内容包括直隶煤铁矿和西方煤铁矿开采,从而使直隶矿产新知识在中国本土得以真正传播。

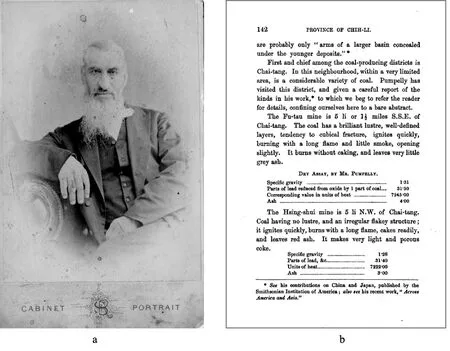

首先,亨德森对于以上考察均有英文著述。1870年之前他撰写了两篇分别关于斋堂和开平煤矿考察的文章,但并未刊登在当时的报刊上,后则被韦廉臣收进了其著作《华北、满洲及东蒙旅行记》第2卷的附录中,这反映出当时侨居中国的英国人之间大都有较密切的关系。此外,亨德森分别撰文详细记述了1871年和1874年的两次旅行,其中《1871年穿越湖北、河南、山西和直隶的笔记》(NotesofawalkthroughpartsofHupeh,Honan,Shansi,andChihli,in1871)一书共140页,描述了他由汉口到北京的旅程。而另一4页的小册子《旅途笔记:1874年3月直隶漫步》(NotesbytheWay:DuringaRamblethroughChihli,inMarch1874)则记录了由北京到彭城探查煤铁资源的情形。有趣的是,这两本册子均以单行本的方式印刷,但并未正式出版发行。2016年笔者访问剑桥期间,在剑桥大学图书馆中文部所藏的威妥玛捐赠的图书中幸运地找到了这两本小册子(图3)。威妥玛19世纪70年代在中国任英国驻华全权公使,可以推测,他在中国期间获赠了这两本册子,并于19世纪80年代将其带回了英国,之后连同其他中国书籍捐赠给了剑桥大学图书馆。

其次,亨德森以中文发表的文章更值得关*,这是西方人首次以中文发表的关于中国本土矿产资源详细情形的文字,是导致直隶煤铁矿产新知识得以向中国本土人士传播的关键。这些文章主要发表于1873至1874年的《中西闻见录》(表2):

表2 亨德森发表的中文文章(1873~1874)

图3 亨德森撰写的小册子Notes by the Way: During a Ramble through Chihli, in March 1874的首页和末页(资料来源:剑桥大学图书馆藏威妥玛赠书)

这些文章的署名为“广隆行商”或译者之名,并未署作者的真实姓名,之所以可以认定文章为亨德森所作,一是由于文中关于中国煤铁矿的具体内容与亨氏英文文章所述的考察内容是一致的,二是亨德森广隆洋行代理人的身份,而在1874年8月的《中西闻见录》的一段文字亦证实了这些文章系亨氏所著:“前有广隆洋行英商海先生,所著探寻煤铁记,并中西煤铁论均见前录。”[24]

文章的具体内容非常明确地反映了作者的目的——希望说服中国洋务官员允许他用机器之法开采直隶煤铁并从中获益。比如,1873年连载三期的“论煤铁出处及运行法”从六个方面论证了直隶煤矿的现代化开采和运输的可行性以及预期的获利。一是天津以及京西地区可采煤之地的情况,所列之地包括开平、斋堂、清水、临晋、蓝河、古子方、宣化、门头沟、房山。二是产煤之区广狭里数。文中称:“自京都至门头沟,由门头沟至斋堂清水一百五十里,此三处皆生硬煤,及多生蒸汽硬煤烟煤生铁等物,西山及西南山连绵如河南界为止,其中产各色煤铁石灰石板汉白玉等物,天津系在产煤之中,取之无尽,西北东共周七百五十里”[25]。可见作者对天津的地理位置非常推崇。三是各处出产的煤作为轮船燃料的优劣特性。文中称“生汽以斋堂煤为最,浑河南烟煤次之,蓝河煤又次之,开平煤较蓝河煤微之。”随后作者花了很大篇幅从两方面来佐证这一结论,首先详细引用了庞培利对京西各处煤质的化验结果,其次是作者以广隆洋行之名曾购买斋堂和开平煤数种供应天津的各轮船公司和天津机器局使用,使用者反馈的信息也都证实了斋堂煤非常适合用来烧蒸汽。[20]第四和第五条是运煤法的建议以及各法的估价。他还给出了若在开平用机器开采并用火车运输的成本估价,为每吨银二两七钱六分,这比当时的行价每吨银九两至十一两低得多,因此他认为“如用铁道必获其利”[26]。第六条则是总论,作者再次指出“总论开煤窑运煤善法,则煤铁等价约可减一半,土路火车不过开创,嗣冀有铁路机器之巧,若法周器备,斋堂运煤之价只在四五两间。”在详尽了直隶煤铁开采的建议及其可行性之后,作者又说:“斋堂所处与开平等其质倍佳,且别有出产,譬如家用之硬煤,与生蒸汽之硬煤,及出铁之石。望冀允准,早成斯举,宝藏可速运来。……再泰西各国兹皆以为若修铁路,开煤窑、铁矿造船机器等事,咸凭民局包办,其价必省,中国官嗣必悉知也。”[26]可见此文之目的是希望说服中国官员允准其投资开采直隶煤铁矿,供应轮船和机器局等。此文最后有该杂志编者写的一小段后记,亦可视为此文之目的的最直接旁证:

此篇系从天津广隆洋行寄来,所载诸条皆其亲身履勘,故备极详,确据实直书,正不必以典雅求工。如能按其法开采,按其法运载,必大有益于中国,是以登诸斯录,以备采择焉。[26]

与前几篇不同,1874年亨德森在《中西闻见录》上发表的《中西各国煤铁论》着眼点为铁。文章的前半部分首先给出英、美、法、瑞士、比利时等国的生铁及铁制品的产量,以及英格兰、苏格兰、德国、荷兰、奥地利等国的不同铁矿石的特征以及各国冶炼生铁的效率与燃料等的消耗量、炼铁高炉的数量与大小。[27]后半篇转而叙述中国北部的京西清水涧、山西平定州、山西南阳[*]此地名来自《中西各国煤铁论》原文,疑为作者笔误,似为河南南阳。等地所出产的铁矿石种类、含铁量,以及太原、平定州等地的土法炼铁及生产效率,并将英国人的科学化验之法推荐给中国人以改善生铁冶炼的效率:“如若精于知铁之材料数目良莠,可将铁石石灰石石油煤硬煤各项,送至英国,将此等熔化各色生铁,即可辨出良莠力量,亦可分清数目,中国铁厂亦可知何法最佳。”[28]作者进而建议:“在天津设立机器局亦须按照英国式样,制办熔铁炉机器,每七日可出生铁二千七百二十石,每年共计出生铁十四万一千四百四十万石。”[28]由于作者曾经将清水涧出产的铁矿石送至英国化验,得知其与英国北部的铁矿石同为褐铁矿,可以用西法冶炼生铁,因此他假设天津所设铁厂使用清水涧铁矿石冶炼生铁,其成本每十六石银十五两,比由英国生铁运至天津的价格低十九两。[28]他在文中亦提到磁州的煤和铁矿:“近闻得河南边界顺德府磁州地方觅得黑色铁氧铁石,惟磁州地方并可出煤,却不如斋堂所出之煤为最……”作者随后计算了铁矿石由磁州运往天津的费用,并称“较清水涧运送之费省多多矣,亦因此处近水之故”。按作者计算,磁州运至天津的铁矿石冶炼生铁的费用仅为英国生铁运至中国的三分之一。[28]

虽然这篇《中西煤铁论》并未明确建议直隶采煤炼铁的选址,但结合其撰写的英文册子不难看出,1874年3月的磁州考察之旅,使亨德森在直隶煤铁矿开采与冶炼的选址问题上,将*意力由京西转向了磁州彭城,并最终促使了李鸿章作出在位于直隶西南的磁州彭城开采煤铁矿并建铁厂的决定。

3 直隶磁州煤铁矿工业化开发计划的产生

对直隶矿产资源的开发获利前景的浓厚兴趣,不仅使亨德森对直隶煤铁矿资源进行了一系列考察,而且使他有意识地向中国洋务官员传递相关信息,导致了直隶煤矿的现代化开发。

他先后尝试了两种方式来向中国决策者传递信息:一是直接写信给中国官员,这是其最先尝试的方法;二是以中文发表文章,如上节所述,这是西方人首次将直隶煤铁矿考察研究所形成的知识面向中国人进行发表。

首先,亨德森大约在1870年前后,以广隆洋行的名义致信英国驻华领事官,请他向时任直隶总督的崇厚转达其希望开采煤矿的意愿,并详细说明了开采成本和利益:

斋堂产煤,乃头等好煤,非修路至斋堂价必昂。因宫保在机器局及中国轮船上需用煤多,本行情愿卖与开平煤窑之煤,其价不昂,预请宫保允准,本行在开平先立煤窑,用外国机器取煤,由外国人管理,自该窑至天津修成一路,用土路火车一二辆往来运煤。如蒙准行,则以后本行煤价与向常煤价相较定可减半也。[26]

信中还计算了若天津机器局和中国的轮船都使用他开采的煤,一年可省银71320两。虽然亨德森称“宫保甚悦,曾言自愿购买土路火直二辆,并准前管理机器局事务密作取煤之器,预备开窑……”[26]但煤矿开采之事并未实现。1870年天津教案发生,崇厚被派任驻法大使,开矿之事便不了了之。而亨德森希望由广隆洋行自行投资开采煤矿,由外国人管理,这是清政府不能接受的,因此,他的建议未被落实。

此次计划的落空,似乎未影响亨德森开发直隶煤铁矿的热情。他开始寻求其他途径来推动此事,1873至1874年《中西闻见录》上连载发表的文章便是他在此情况下所做的努力,也是西方人首次使用中文介绍对直隶煤铁矿的科学认知以及发表其现代化开发的可行性论证。亨德森在文中虽然也大量引用了庞培利对京西煤矿样品检测的数据,但更重要的内容在于其对直隶煤铁矿开采在经济上的可行性的推算,这是此前的地质学家和传教士都没有做到的。这是工业革命以来典型的企业家行为,即在认知和掌握了稀缺资源的时候,会迅速地关*其获利前景并设法推动这一资源的商业化以从中获利。文章发表之后,上海的另一由传教士主办的中文刊物《教会新报》马上做了转载。[29- 31]《中西闻见录》与《教会新报》作为北京和上海两地由在华传教士创办的最早的中文期刊,都试图通过传播西方科学技术来消除在华传教的障碍,中国政府官员以及开明绅士等都是其潜在的读者群。可以想象,有关直隶煤铁矿的系统知识,以及对其进行现代化开采的可行性分析通过这两种期刊在中国官员和关*洋务的知识分子中得到了扩散。

直隶矿产知识在中国本土传播的结果,便是推动了李鸿章直隶磁州煤铁矿开采计划的实施。李鸿章作为晚清的洋务重臣,在19世纪60年代创办了江南制造局,在70年代出任直隶总督后,深感海运的重要性,于1873年底督办创立了轮船招商局,并开始谋划大举对天津机器局进行改扩建,兴建了铸铁、熟铁等厂和新机器房。这些企业对煤与铁的需求量甚大但只能依靠进口,这无疑使李鸿章深感开发中国本土煤铁矿的迫切需要。正是在这一背景下,1874年春亨德森从磁州返回后不久,便将磁州煤铁矿的情况转达给了时任直隶总督的李鸿章,李鸿章马上据此作出了开发磁州煤铁的决定,并委派亨德森赴英购买设备和代觅工匠。据1874年9月的《中西闻见录》记载:

前有广隆洋行英商海先生,所著探寻煤铁记,并中西煤铁论均见前录,兹闻直隶总督李中堂欲于磁州一带开采煤铁,特命海公往英国购办机器,代觅工匠。海公十余年来,每届封河后,洋行公务稍暇,则自备资斧前往各地踏勘煤苗成色……今春复往磁州探寻煤山,因见该地出铁甚富,且与煤窑相近,虽距津寫远,而由水路运载,较之斋堂甚便。以情禀知中堂,中堂因欲就地设机铸生铁冶熟铁并压铁成片,引铁成丝以备制造之用,故有是举。[32]

1874年9月17日,李鸿章在“筹议海防折”中首次将开发磁州彭城煤铁矿的计划奏报朝廷。1874年9月26日,已经接受李鸿章委派的亨德森致信当时在北京的卫三畏(S. Wells Williams,1812~1884),告知他这一消息。[33]按照信中的计划,亨氏于1874年10月7日离开天津前往英国。[33]1875年3月22日,上谕允准磁州煤矿开采计划。[34]至此中国近代第一个煤铁矿工业化开采和冶炼计划开始实施,标志着中国矿业近代化的发端。

然而,磁州煤铁矿开发计划进行得并不顺利,亨德森赴英购买设备的实际价格远高于他此前与李鸿章议定的价款总额,这让李鸿章无法接受,加上磁州当地民众对机器开发矿产的阻挠,最终导致了开采计划的搁浅。1876年,李鸿章将目光由磁州转向了直隶开平,他命轮船招商局总办唐廷枢前去勘察并负责开平煤矿的招商筹建,1881年开平矿务局正式投产,日产能最高达2千吨,[35]并改变了洋煤垄断天津市场的局面。中国矿业在此时才真正实现了工业化开采。

4 结 语

从经济学的角度来说,从1863年庞培利对直隶矿产资源的地质学考察到1874年李鸿章对直隶煤铁矿的首次工业化开发计划的实施这一过程是比较典型的利用新的有潜在投资价值的矿产知识来吸引晚清洋务官员进行投资的“企业家行为”(Entrepreneurial behavior),但与西方工业化国家同期发生的工业革命不同的是,这一行为发生在19世纪后半叶的晚清,现代科学、技术与工业化体系在当时的中国尚未形成,因此这一行为的直接推动者并不是中国人,而是掌握了中国本土矿产资源知识的西方人士。通过上述史实的还原,我们可以对这一过程中来自各方人员所发挥的作用总结如下:

第一,庞培利是直隶矿产资源理论知识的奠基者,他于1863年撰写的《直隶省西山地区煤矿初步调查报告》是中国首篇由地质学家撰写的煤矿资源考察报告。由于庞培利对取自京西各矿区的煤样进行了成分和燃烧性能的分析,这些数据也就成为了后人获得京西煤矿资源知识的最主要来源。虽然这一报告因中国购置英方舰船的计划搁浅而未对中国方面产生即时影响,但其在发表后的10年间在来华西方人中的传播和影响不容忽视,可以说他的考察成果在19世纪六七十年代推动了西方人对直隶矿产资源的进一步关*。而李希霍芬于1871年对直隶煤矿的考察和对庞培利成果的验证与更正,使直隶矿产资源的理论认知得到了进一步发展。

第二,来华传教士对直隶煤矿的考察和撰文虽然从内容上未超越庞培利,但他们与地质学家的不同之处在于他们是一个在中国长期生活的西方人群体,这一人群对中国有着比地质学家更浓厚的兴趣。为了鼓励对中国的研究以及知识的传播,来华传教士成为了推动在中国本土创办西文和中文报刊的主要力量,像《皇家亚洲文会北华支会会报》、《中西闻见录》等这些最早的英文与中文报刊,便成为了西方学界对直隶矿产资源考察成果在中国本土传播的直接媒介。此外,一些在当时算是“中国通”的传教士往往成为了其他来华西方人认知和接触中国的纽带,比如庞培利在直隶进行考察之前,就得到了卫三畏在中国古代地理文献方面的大力协助,为此他在自传中写道:“卫三畏先生由于他对于这个国家的人、他们的语言、历史、文学和土地的卓越的了解,因此他既是一名传教士又是我们公使馆的秘书。若没有他给予的热忱帮助,我不可能在我的野外考察中加入这个帝国的经典地理学著作的信息。”([10], 431~432页)。因此,虽然在华传教士不是矿产知识的直接创造者,但他们在促进关于中国矿产资源知识的形成及其向中国本土传播方面仍发挥了特殊的纽带作用。

第三,真正使西方人关于直隶矿产的知识转变为吸引中国当权者进行投资的资源要素的,是长期驻华的英国商人亨德森。他不仅是在中国用中文发表直隶煤铁矿资源的勘察结果的第一人,也是尝试将这些知识与信息直接传递给直隶总督的第一人。正是由于他,关于直隶煤铁矿资源的理论知识最终转变为实用性知识并得以面向中国人进行传播,对中国官员产生了关键影响。而这一切并非出自其对知识传播的热衷,而是来自他作为商人希望从中获利的本性。

值得一提的是,这种在掌握了某一关键知识或技术的情况下以赚钱为目的来推动产业化或商业化的实现,是18世纪以来在英国发端的工业革命得以向全球蔓延的根本原因。而19世纪末的中国在国门打开之后,也不可避免地被卷进了这一工业化浪潮,最初由西方人产生的关于中国本土矿产资源新知识因此也成为了推动这一工业化进程的要素之一。

致谢Donald B. Wagner为本文资料查找提供了重要线索,本文内容最初在李约瑟研究所进行了报告并得到John Moffett,Sir Geoffrey Lloyd和吴蕙仪博士的意见,梅建军教授、韩琦研究员、孙承晟研究员、陈建平教授为本文写作提供了具体意见。在此谨致谢意。