在混沌里放光明

——我看孟昌明的水墨

□倪再沁 东海大学文学院院长

孟昌明

美籍画家、书法家、艺术评论家,曾经在美国、日本、中国等地举办过九十余次个人画展,作品为世界各地博物馆、学术机构及私人所收藏。出版有《思想与歌谣》《孟昌明现代水墨》《孟昌明画选》《寻求飞翔的本质》《群星闪烁的法兰西》《孟昌明书法》《我毫厘不让》《我看着你的美丽与忧愁》《浪子的忧郁》等学术专著与画册,作品和文章见诸全世界三百余家著名报纸杂志并多次获奖。

几年前,笔者曾发表《具象水墨的抽象意义》,论述传统中国绘画之所以没有走向抽象化,是因为没有这个必要而非无此进程,因为具象水墨中已有象外之意。所谓得意忘象,西方现代美术强调的“内在真实”不正是如此!

在品评水墨传统无须抽象化的同时,对于20世纪60年代以来我国台湾地区所开展的抽象水墨画,由于过于形式化与概念化的取向,使作品专注于形色变幻的效果而少人情人性之展现,它们过于虚假而缺乏感动人心的力量,不可能是水墨未来的出路。

然而,就在这篇否定水墨抽象化的文章发表后不久,笔者在旧金山南海艺术馆看到了孟昌明的画作,那是尺幅巨大的抽象水墨,饱满、深厚、温润,还有沛然莫之能御的一股浩气在画中涌动,当时,水墨抽象化的质疑就此在心中翻搅,孟昌明的巨作,使笔者对抽象水墨的“定论”大为改观。

一、东西与古今

水墨画的困境是整个中国文化衰颓的一环,自清末张之洞提出“中学为体,西学为用”以来,有自觉意识的水墨创作者莫不勇于面对创造新风格的挑战,而百余年来最主要的革新之道当属“引西润中”,徐悲鸿、林风眠、高剑父、黄君璧、吴冠中等均属之。另一项变革则是“汲古润今”,吴昌硕、齐白石、张大千、潘天寿、江兆申等可归于此。

“引西”,较常见的对策是面对现实,以写生为本,惯用的手法是透视法,以视觉经验为依归。然而写生和透视并非方法学而已,它们仍隶属于哲学体系内,浸润日久必然深受影响乃至于质变,大多数所谓的新水墨除了毛笔、墨汁和纸张还是固有的,美学意识则尽属西方体系,这是“西学为体,中学为用”,剩下的只是材料形式,精神内涵实已沦丧。

孟昌明 《良马图》 68cm×138cm 2017年

“汲古”由于仍在于造化与心源合一,以写意为尊的范畴,关注的多属皴法形态和笔墨韵味,这在倪瓒、沈周、徐渭、八大山人、石涛等前人的作品中仍有许多可供挖掘的宝藏。然而,文人水墨传统实在博大精深,凡创造意识不够顽强的画家,莫不深陷于皴法的形貌的经营和笔墨符号的雅俗桎梏中难以脱身,再加上缺乏较为现代的造形意念,遂使在传统中找新意的诉求难以突围而日见微弱。

初见孟昌明的水墨作品,那是一团团彷若阴阳二气聚合状态的黑域,不免为其既森严凝结又有机生发的形态所震慑,仿佛兼容了阿尔普(Arp)的外延与罗斯柯(Rothco)的内聚,那是极其鲜活的当代抽象形式。在画前驻足,亦不免要为既深厚沉稳又温润灵透的质量所感动,他越过了吴镇的敦厚、龚贤的沉郁,此为纯然文人水墨的传承。

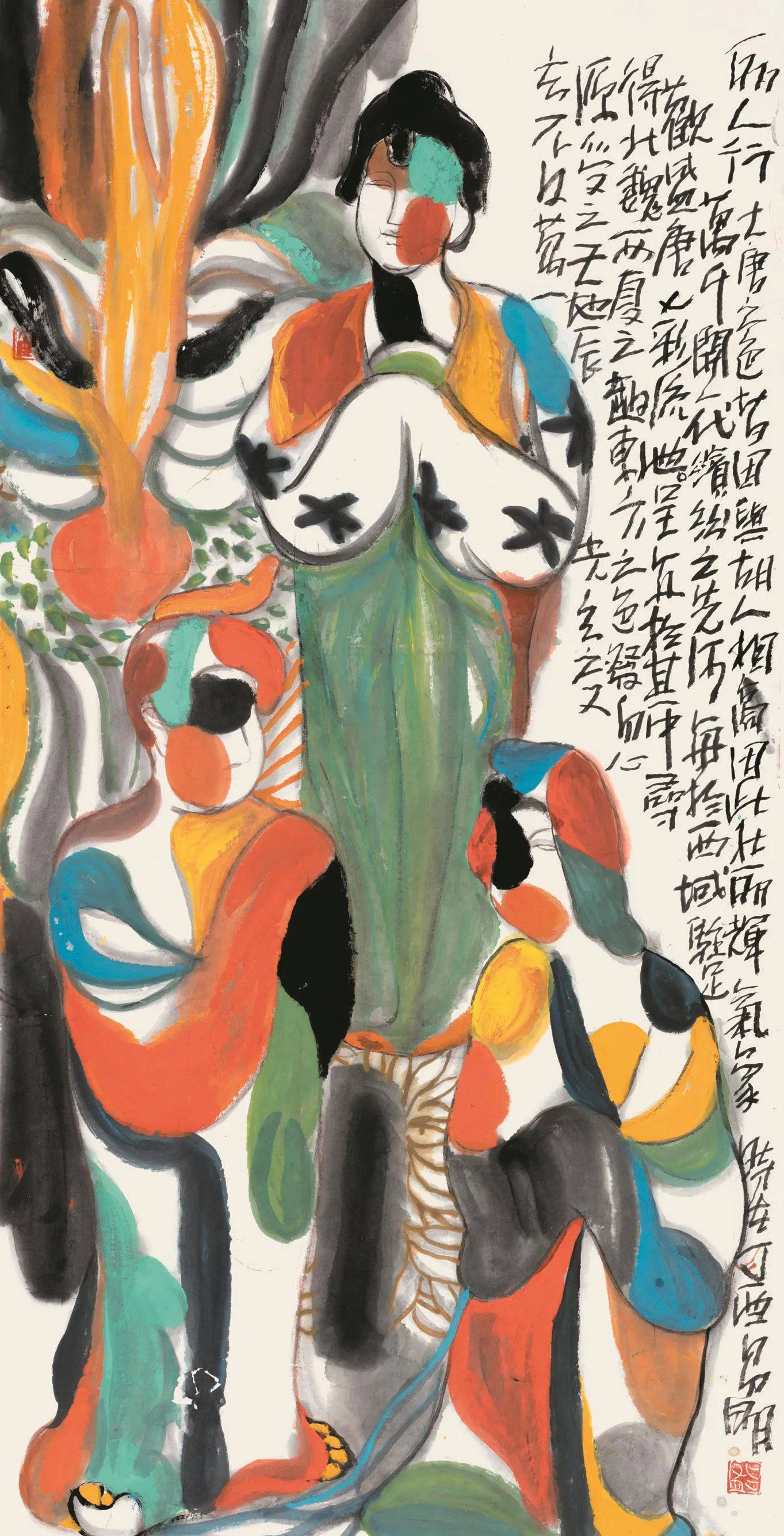

孟昌明曾自述深受两位画家的启发:马蒂斯和黄宾虹。前者之造形既准确又精湛;后者之笔墨则苍润又华滋,这两种极其相异的审美语汇,分属西方与东方美学品位的极致,它们在孟昌明的画中耦合,以既引西又汲古的姿态贯通体用分离、形质失和的障碍,因而能开展出大砌四方的水墨新气象。

二、虚实与真伪

在20世纪水墨画救亡图存的历程中,抽象水墨曾经是沸沸扬扬、独领风骚的鲜明风格,它在60年代的我国台湾地区、70年代的我国香港特别行政区、80年代的大陆,均以“前卫”的姿态卷起过一阵阵抽象潮流,任凭水、墨、彩及拓、印、贴等之偶然交织,撞击出许多号称“中国现代水墨”的新形式。

抽象绘画之所以能成为现代艺术的主流形态,和弗洛伊德的潜意识学说及尼采的存在哲学脱不了关系,他们的理论为非形象的、非认知的,甚至无以名之的“内在世界”提供了“真实不虚”的学理依据。由于时代的转变日趋伪善、残破、功利、麻木……使“内在真实”得以成为具有道德上的正当性之高层次艺术。抽象水墨之兴,应该是在这个坚固的基础上展开的。

水墨抽象化所造成的时代巨流之所以在当代沦为涓涓细流,关键在于抽象水墨其实并不抽象。西方抽象大师,不论康丁斯基、蒙德里安、马勒维奇、波洛克……,他们的抽象是舍弃一切形象,犹如抛弃一切外在束缚才得照见自我。但抽象水墨放不掉可以左右逢源的虚幻意象,也舍不得可以变化万千的偶然效果。前者可以引发天空、云雾、瀑布、烟岚等联想,后者令人沉醉在团块、断裂、渗透、晕染等特殊技法中,这样的抽象水墨,是纯然的形式主义亚流,难有内在真实。

孟昌明不属于抽象风潮中的人物,他的创作是在太平洋彼岸所孕育,时间与空间的“远离”有时反而使他更能看清真象,贴近自我,从而找到出路。饱看沃游使孟昌明对欧美近、现代美术有通盘的理解,默坐澄心使他对中国古、今美学有透彻的了悟,在融通东西方文化艺术之后,抽象水墨才能成为具有理论内涵的一种选择吧。

作为一个已有突出性格和创造意识的画家,孟昌明在创作上是以坚实的笔墨为造形之根本,何为坚实?一笔一画老老实实地落在纸上,缓慢而明确地在画面上展开,经过层层叠叠,画家的情绪和意识才得以积淀并转化为单纯的造形,这是“有意味的形式”,里面有更深远的时间,更开阔的空间,更丰富的情感,更深邃的思想……此即孟昌明具有“内在真实”的水墨。

孟昌明 《基诺印象》 68cm×138cm 2018年

三、一画与万象

天圆地方,这是石器时代就有的造形,如良渚玉器中的“琮”,可以在方圆自适的准则下随意变化。孟昌明曾创作了一系列颇具代表性的大作,也以“天圆地方”名之,自有深层的文化意识在其中。它可以是宇宙与人文的和谐统一,也可以是独与天地精神往来;它可以是形而上的气与韵,也可以是形而下的刚与柔;它可以是造形之万象,也可以是笔墨之一画……

石涛说:“夫一画含万物于中,画受墨、墨受笔、笔受腕、腕受心。如天之造生,地之造成,此其所以受也。”一画之所以能与万物相应和,在于一画能“见性”,因为透过书法般的线条,或浓或淡、或轻或重、或干或湿、或疏或密、或缓或疾……能记录内在情绪及感受最些微的颤动;但若是透过素描般的笔触,则一画是一画,造形是造形,万象是万象。抽象水墨能否有机开展,能否深沉辽阔,关键仍在于众有之本、万象之根的那“一画”。

作为孟昌明创作源头的中国老庄哲学,把宇宙万物看成个一气相连而又生生不息的大生命,充满了活泼的生机和可能,受此观念影响的文人画因而强调“饮之大和”,也就是将宇宙万象与生命变化合为一气蓄于胸中,行之于笔下。笔墨蕴藏着精神内涵,所以画家可以借以传递生命信息,可以究天人之际,通古今之变,中国绘画美学的核心,其实就是笔墨,是一画,孟昌明水墨的基本结构及形式依据亦如是。

“笔墨等于零”的争辩,是对于水墨的内涵毫无认识所下的无知论断。孟昌明精于太极、长于书法、乐于京剧,他们都具有相似的回旋起伏的节奏,皆以外柔内刚的形式而臻于审美经验的高峰,器识与品味窄浅的画家很难体会其中奥妙。孟昌明最为赞叹的《泰山金刚经》就是文人美学的至高境界,看似平淡却内敛光华,看似朴拙却神韵天成,看似柔和却气势雄厚,看似简单却暗藏机锋……这也就是孟昌明水墨境界的指标。

对理论思维和实践体验早已融为一体的孟昌明来说,艺术与生活无别,创作与行路相类,运笔和吐纳如一,它们都是气化流行、万物有机的体现,石涛题画云:“作书作画,无论先辈后学,皆以气胜,得之者精神灿烂,出于纸上……”孟昌明的水墨正是以“气胜”而展现革新创造的精神和睥睨磅礴的气魄。

气,从生命运行的基础到宇宙万物的化生皆统摄之,庄子曰:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死……,故万物一世……通天下一气耳!”一气贯通即万物与我为一,不只是《一画章》所述:“……意明笔透。腕不虚则画非是,画非是则腕不灵。动之以旋,润之以转,居之以旷。出如截,入如揭。能方能圆……”之一画,更是画家生命脉动和创作风格的总体展现,对孟昌明而言,这是一股浩然之气。

四、混沌与开朗

孟昌明的画作,不论是抽象的《天圆地方》或《如歌的行板》系列,或具象的《荷》与《鹤》组画,都有同样的笔墨质量。但在抽象水墨中有较为驳杂的意蕴,往往能看到孟昌明具体的人格、性情与诉求;反倒在具象水墨(并不写实,具符号化倾向)中有较为凝结的意象,往往能看到抽象线条、墨色及气韵。对孟昌明而言,抽象与具象并不冲突,重要的不是画什么,而是怎么画。

孟昌明 《北非印象系列之一》 68cm×138cm 2017年

对于怎么画,其实是难以言明的,因为造形的生成是一个神奇难解的谜,孟昌明对此有所陈述,但认为是“……试图打破‘形’的框架制约,让情感和思绪自由自在地畅游于恍兮惚兮,恍兮惚兮的绘画世界”,这不就是“笔与墨会,是为氤氲。氤氲不分,是为混沌”的那个世界吗?

依孔颖达《正义》中所述:“氤氲,相附着之义,言天地无心,自然得一,唯二气氤氲,共相和会,万物感之,变化而精醇也”,阴阳二气之聚合,浑然一体即混沌,孟昌明想借笔墨神游其间,不论画的是什么,“它们有泪珠有叹息有歌声有欢笑有爱,所呈现的依然是人的忧伤与欢乐,认识与思索,理想与希望”。在氤氲不分的状态中展现人情人性,此即既混沌又开朗的世界。

孟昌明是今之文人,是有浩然之气的水墨画家,是能将人格高度和艺术魅力统合的创造者,更是辟混沌者,可以统摄古今、东西、刚柔、杂纯及理法、体用等多元丰富的面向,然后用最简易自然的笔墨画出。但如此笔墨正如《氤氲章》中所述:“不可雕凿,不可板腐,不可沉泥,不可牵连,不可脱节,不可无理。在于墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨、混沌里放出光明。纵然笔不笔、墨不墨、画不画,自有我在。”

在这样一个强调科学、理性的数位时代,冷漠疏离及哗众取宠的艺术形态当道,水墨画的寂寞、衰颓愈益鲜明。放眼当代水墨,面对孟昌明如此有血性、有情感、有文化、有气魄的水墨,犹如在暗夜中看到曙光,这在混沌里放光明的创作,正是水墨得以顽强存在,甚至在未来能积极开展的最佳例证。

在山水画创作上,他承继宋元以降大山大水的传统,朝向“笔厚墨沉”的美学境界。他在走进大自然之时敞开胸襟,直接体验自然给予的启迪,体察造化之妙。

孟昌明 《丽人行》 138cm×68cm 2017年