许敦平 艺术美感需要生活的温度

琳琅

民国著名的人文学者夏丐尊先生在为《子恺漫画》所做的序里,有这样的艺术主张:“艺术的生活,原是观照享乐的生活。在这一点上,艺术和宗教实有同一的归趋。凡为实利或成见所缚,不能把日常生活咀嚼玩味的,都是与艺术无缘的人们。”

与许敦平约见在他的画室——也是他家居的客厅。但整个空间却不像画室也不像客厅,更像一家古玩行的店面,林林总总的玩意摆满了各个角落,让人目不暇给。与古玩店又不同的是,再高古的器物也不会束之高阁、隔镜相望,而是放在唾手可得之处,方便随时把玩。就像许敦平说的,他的收藏与创作是一体的,都与他的生活密不可分、息息相关。

艺术生活化 生活艺术化

我们的话题不免从古玩谈起。

“现在我们看到的很多艺术品实际在当时都是一个很寻常的物件,因为距离与时间让我们产生很多幻想,有一种过度解读。”许敦平指着架子上一个青白釉观音瓷像说,“例如这个湖田窑的观音像,在宋代就是寻常百姓家里日常供奉的,如果仅仅因为它来自近一千年前,又花费不菲而被束之高阁,就失去了原本的意义。就如很多在博物馆里的东西,缺少了把玩和触摸、失去了温度的滋养,焕发不出特有的美感。供起来的东西离人会越来越远,只有将时间、空间对接起来,才能成为活着的历史。艺术创作也是如此。”

许敦平说自己喜好古代文房杂件,但还远谈不上玩家,反而是受它们的滋养更多。在他看来,收集古物是一个寓教于乐的活动,在此过程中也学到不少此前完全不懂的知识,例如从一个物件去展开一个故事,与其进行跨越时空的交流,并将此延伸到自己的创作上;而且它还能让收藏者体悟到人生的无常——聚散有则、随缘随心,仅此一点就很可贵,更遑论历史上还有不少玩家实实在在地延续了中国灿烂的物质和非物质文明。玩物过程中比物质增值更重要的是人对历史的深度解读,它让人可以“无缝隙”地触摸历史。这对于工于传统绘画的艺术家来说更是必不可少的体验。

在这些年玩古、尚古的过程中,许敦平最大感悟就是它能让人找回内心的宁静。文人空间也罢,品茶空间也罢,寻幽玩她户罢,“诗意和远方”也罢,无不昭示世人对过去那种“慢”生活的渴望与追求。另一方面,古代工匠们对待一个物件高度虔诚的职业态度和生产过程中严谨的匠人精神对当下各行各业也有极大的启示价值。特别是后者,對电子信息化时代中重构成而轻手工的画家来说,更是有一定的借鉴意义。

许敦平认为,绘画创作与其他行业一样,也经常需要思考一些方案。他的思考则一定是与自己的生活相关的。对于他来说,画画是生活的一部分,不能截然分开,创作已成为他的一种日常生活状态,让他可以将日常带到作品当中。

在他看来,现在很多时候我们都把艺术创作摆得太高、太过阳春白雪,是时候将其拉回生活日常之中,有温度的作品才最具艺术生命力与美感。写意,绘神不绘形

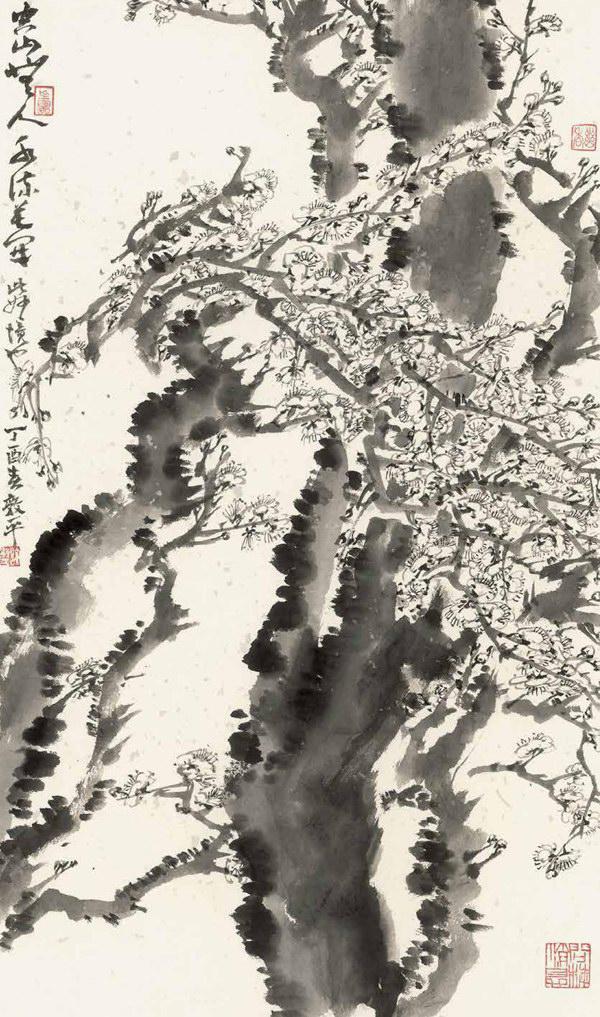

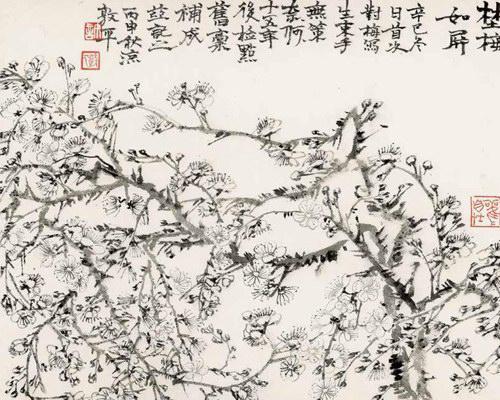

“现在写意被很多人滥用了,见性见情的东西才能叫写意,胸中无意怎么写,达不到写的能力又怎么写?写意就是书写自己的性情。所以从这个意义上来说写意画是蛮难的。真正的写意画应该是对艺术语言准、狠、到位、简洁地表达,并且与个人的性情相匹配。”

在许敦平看来,写意应是一种艺术观,是中国传统艺术精神的体现,是一种传统文化的符号,是约定俗成的。

“我在讲课时跟学生说,为什么机器开出来的线条你会觉得不好看,一刀过去很生硬,没有呼吸,没有美感。而老东西你能感觉到制作的工匠,在一呼一吸之间,一刀一刀凿出来的节奏,其中会有人文的温度和完美的尺度。所以当你理解毛笔的线条理解不了的时候,可以去看看别的线条,总有一种线条是能打动你的。当它打动你的时候,你的灵感就一下子被打开了。任何线条你都能看懂了。”

写意更多是在寻求一种感觉,以及如何传递和表达这种感受。所以创作时要调动起各种感觉。如古代画论里讲的“绘花绘其馨,绘水绘其声”,所以其中就涉及人与自然的关系。花鸟如果只画出它的形,那就是个纸花、假鸟,没有神采汇聚在其中。许敦平所追求的写意画创作,是应该能把人带到另一个空间的,而不是仅满足于眼睛观赏的欲望。就如口腹之欲的满足远不如心灵的满足。

许敦平认为,文人画可贵之处在于文心与文气,而“写意”则是文人画的最高级形式的表达。真正的文人画精神应该是饱和圆融与通达,独立不依的。特别是后者,更应该成为当代文人画的一个核心。传统士大夫在现代转型中部分转化为新的知识分子,这个阶层在延续传统文人的生活模式之外,还兼备了现代知识人的良知和批判精神。假如没有自己的认知方式和人生立场——也就是古代人所提倡的“癖”,就会人云亦云。比如社会流行茶道就言必宋盏、收藏碑帖则强求汉唐名品、贪杯者爱谈产地年份……而纯粹的、有品行的文人绝不如此至少不会如此浮华。

他常教导学生,“成材之道与成名之路是不同的”。成材之道只有一条,就是一条路走到黑成为自己。自由去创作,为自己而创作。因为艺术创作是一种很个人的行为,最终很多的个人会连成一条线、一个面去反映整个社会。

国画,格古与求新

近年来,各个领域的创新之声不绝于耳,作为传统文化一部分的国画领域也是如此。对此,许敦平却发出了不同的声音催)言创新。相对于创新,他更倾向于格古且能入古,不格古无以致新。

“我一直对社会上风行的‘新就是好的单一进化论持有怀疑,特别是将这种观念套用在以崇尚品格、气韵为目标的国画身上我愈加疑虑满腹。国画艺术家如若能做到出己意、行我法便已是一等一高手,至于画面是否为‘新,就无所谓啦。”

他认为“格古”就是要从数量庞大的中国传统绘画中汲取优质的画学资源,深入研习传统经典,要好古敏求,要有问题意识和独立思考的能力,即穷究古代画学原理,从而获得全面的画学知识。从某方面来说,它与格物致知一样,目的在于明理,求知,出新。

至于许敦平的格古情怀,与有些一味膜拜(甚至接近痴迷)古人形式的晕眩者不同,他向往的是一种更为高明的若即若离的微醺的精神状态。在平淡生活中注入活泼泼的古典情趣,去研究古物与传统文化。真正要建立文化自信、复兴传统最终还是要回到生活中去,传承之后让它们在生活中生根发芽。

如何实现这一目标呢?依据多年的相关思索和经历,他提出了基于个人经验的双翼理念“格古”与“寻常”。他说:“艺术日常化是我的一个理想和目标,我所有的现在的生活模式和绘画方式均以此为准。”

每日绘制“梅兰竹菊”中的许敦平在体验着与古为徒无限乐趣的同时,也觉察到如何寻获大写意国画品格的不二法门。难能可贵的是,他秉持以古为鉴的研学精神同时,也在极力开拓这种“简单笔墨游戏”的现代边界。

这也许正是他写意笔墨的魅力所在吧。