专项运动经验对知觉预判过程中线索提取与加工的影响

陆颖之,王莹莹,赵 琦,周成林

知觉预判是通过所能感知到的先行信息,对事件发生的结果进行预测的能力[1-2]。它是保证人们在复杂环境下,与不断变化的物体或者个体进行互动的重要保障[3-4]。知觉预判能力不仅在日常生活中发挥作用,高速变化的体育运动领域更是研究知觉预判的典型[5-6]。目前,在运动认知研究中,已对知觉预判展开了大量讨论并且发现,具备专项经验的运动专家在其项目领域中,往往较普通人能更快地做出准确预判[7-8]。虽然这一现象得到普遍认可,但这种预判优势的原因和加工特征却仍在不断探索之中。

知觉预判的研究认为,预判加工的产生依赖于相应动作序列所建立的预判表征,这种表征的建立来源于个体对一系列动作序列的感知觉或运动经验,并通过掌握的运动规律形成内部模型(internal model)[9-11]。对于专项运动经验丰富的个体,预判表征的建立,使得与肢体活动相关的动作线索成为他们预判过程中重要的信息线索,而有着丰富感知觉经验的职业观摩者,由于缺少运动经验,即使具备丰富的感知觉(观看)经验,他们的预判则需要依赖球飞行线索的视觉反馈。研究表明,运动员身体的动作线索(body kinematics information)和球轨迹的飞行线索(ball flight information)是人们进行知觉预判的主要线索类型,但这2种线索的利用与依赖程度会因其经验来源和程度的差异而有所不同。

在探讨对抗性球类项目运动员在知觉预判时对线索的利用特征,研究人员利用时间阻断技术,通过比较被试对不同时间长度的刺激材料的预判准确性,考察做出合理预判所需要依赖的信息量大小。在具有明显动作线索和飞行线索的球类项目研究中,“球—拍/手/脚”接触常被视为预判关键点[12-13]。不少研究中发现,具有运动经验的个体(运动专家)可以利用该时间点之前的信息,即“动作线索”做出优于对照组(运动新手)的预判正确率。而借助眼动记录仪的研究也进一步支持了运动专家的线索利用特征。如乒乓球运动员在对发球落点进行判断时,运动专家较新手能更快更准地捕捉到有效线索,这些线索主要集中在对方选手的持拍手、肩膀等相关身体部位[14]。C.GOULET等[15]更进一步地发现,专家选手对这些主要动作线索的关注开始于对方选手的动作初期。以“球—拍”相触为界,在此之前所能提取的信息仅为动作线索,而在此之后,除了动作线索外,同时可以提取到有效的飞行线索。E.TOMEO等[16]曾利用足球项目中的点球,将踢球者的动作线索与飞行线索置换发现,当球员的动作线索与之后出现的飞行线索相冲突时,后期信息越少,越有利于运动专家做出正确的判断,反之,运动专家受混淆信息影响越大,判断正确率急剧下降,甚至低于运动新手。综合上述对于早期信息与后期信息的研究发现,除了“球—拍”接触前提供的动作线索为运动专家的动作预期提供有效帮助外,在“球-拍”接触后所出现的信息,同样也对动作预期具有较大影响。如在飞行线索出现的早期,运动专家较新手存在明显的预判优势[14,17],但这一优势会随着线索的完整而消失。同样,飞行线索与先前动作线索的一致性也是影响动作预期准确性的重要因素[16,18]。而目前,对于“球—拍”接触后预判线索的利用特征,以及线索一致性等因素又是如何影响人们对线索的利用的,仍需要得到进一步的探讨。

在当前的研究中,除了对线索变量的控制外,被试变量的控制也得到研究人员的关注。多数传统的研究采用了“专家-新手”的范式,但近年的研究更关注到传统专家选手中兼具顶尖选手和业余选手。虽然这些选手在运动经验上均属于“专家”范畴,但他们也同样存在运动水平和经验程度上的潜在变量。由此,研究人员提出了界于“专家”与“新手”之间的“业余”运动员这个群体[19]。基于内部模型理论,模型的准确性和依赖度受经验程度的调节,更多专项经验的个体,在进行动作预期时,大脑皮层的激活速度更快,也降低了他们对其他资源(如飞行线索)的依赖,最终可以提高预判的速度和准确性。由此推测,专家选手存在预判优势,但这种优势的特征表现受经验水平的调节。在本研究中,对“专家组”进行了高水平组和业余组的区分设置,以进一步探索经验水平是如何对预判过程中的线索加工发挥调节作用的。

综上所述,本研究将通过调整动作线索与飞行线索之间的匹配一致性,比较不同经验水平的乒乓球选手对对手发球落点的预判准确性,考察经验水平对知觉预判中2种线索的利用影响。综合前人研究[5,16],具有专项训练的运动员,可以通过相应的表征模拟进行动作预判,而对照组则需要利用飞行线索进行预判,由此推测,当提供线索仅为动作线索时,专家选手的预判正确率优于新手;且当飞行线索与动作线索出现不一致时,专家选手的判断更倾向于动作线索的结果,而新手则倾向于飞行线索;在专家之间,运动经验更多的专家所建立的内部表征更加完善,因此推测,其在线索较少的情况下,相对经验更多的专家,预判的准确性越高。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

74名被试按乒乓球运动经验及水平分为高水平组、业余组和对照组。高水平组24人(10男,14女),平均年龄为(18.63±1.79)周岁,训练年限为(10.79±2.62)年。业余组26人(19男,7女),平均年龄为(20.46±2.16)周岁,训练年限为(5.16±2.88)年。对照组24人(10男,14女),平均年龄为(20.75±1.54)周岁,无训练经验。所有被试均为右手持拍或右利手(对照组),视力或矫正视力正常。

其中,高水平组为省队在役运动员,同时满足下列条件:(1)7年及以上专业训练年限;(2)近3年中保持每周5次,每次4 h的训练强度。业余组为某大学运动训练专业乒乓球专项学生,同时满足下列条件:(1)未接受过省队及以上的专业训练;(2)近2~5年中,每周的训练频率保持在2~4次,且每次在2~4 h之间。对照组为上海市高校学生,同时满足下列条件:(1)除一般工体课外,没有乒乓球、网球等拦截类运动项目的训练经验;(2)对于拦截类项目的体育比赛关注较少。

1.2 研究方法

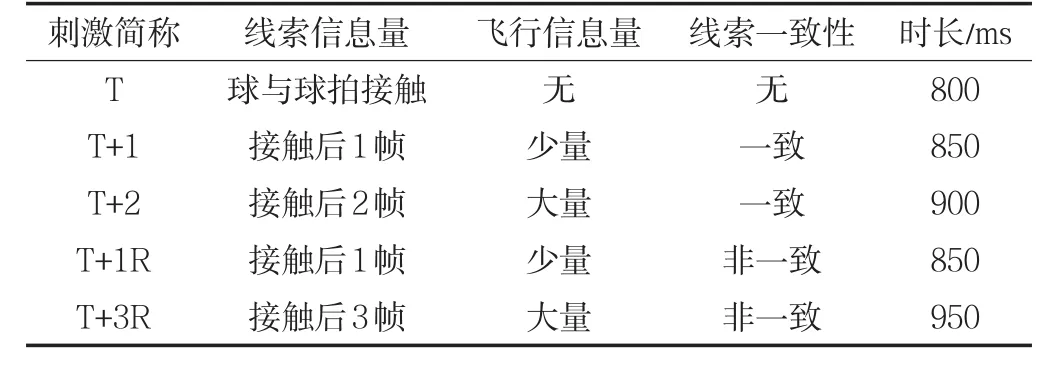

1.2.1 试验设计 采用3(经验水平:高水平组、业余组、对照组)×5(刺激材料:T、T+1、T+2、T+1R、T+3R)试验设计,其中经验水平组为组间变量,刺激材料为组内变量。刺激材料根据其材料特征,分别在“线索信息量”“线索一致性”和“飞行信息量”中代表不同变量水平及数据采集与分析(见表1)。

表1 试验刺激材料Table 1 The Materials Using in Experiment

1.2.2 刺激材料 刺激材料为自行录制和编辑的反手发球动作。由一名国家一级乒乓球运动员(女,右手横拍握法)进行拍摄,拍摄中运动员站立于球台的左侧采用反手进行下旋球发球。发球落点范围为左侧1/3或右侧1/3内。采用的录像设备为佳能5D MarkⅢ(分辨率1 280×720,60帧/s),录像设备置于接球方一侧的球台正中央。

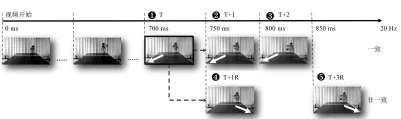

所有视频材料使用Adobe Premiere software和Photoshop(Adobe Systems Incorporated,San Jose,CA,USA)进行处理,刺激材料包含“一致”与“非一致”2种条件。“一致”为真实录制内容,“非一致”自球与球拍接触后第1帧(即第17帧起),视频中球的飞行轨迹进行了编辑(见图1),将球的飞行轨迹改为对侧飞行,同时不改变发球者的动作。即在“非一致”视频中,运动员的发球动作为向“左”发球,但球在离拍后的飞行轨迹被转换为向“右”飞行,反之亦然。视频材料保持连贯,不会有明显的“跳跃”感。

图1 视频材料剪辑示意图Figure 1 Video Demo

试验以球与球拍接触为零点,向前截取750 ms,以发球动作准备为起点,根据时间阻断技术要求,分别剪辑为4种不同时长的刺激材料:800 ms,阻断至球与球拍接触,信息仅包含发球者动力学信息,即动作线索;850 ms,阻断至球与球拍接触后1帧,信息包含动作线索和少量飞行线索;900 ms和950 ms,分别为阻断至球与球拍接触后2帧和3帧,均包含动作线索和大量飞行线索。所有材料以连续图片形式输出(分辨率640×360,20帧/s)。800 ms和900 ms刺激材料仅存在“一致”条件,850 ms存在“一致视频”与“非一致视频”,950 ms刺激材料仅存在“非一致”条件。试验一共包含16段视频,其中左右落点各半。其中“一致”视频和“非一致”视频各占50%,且每类视频均包含800 ms(T)、850 ms(T+1)、900 ms(T+2)和950 ms(T+3)4种时长(见表1)。

1.2.3 试验流程 每一试次初始在屏幕中央呈现注视点,1 000 ms后呈现发球视频,视频长度为4种时长中任意一种,结束后呈现“请按键”的反应提示。被试根据所提供的视频线索,对球的落点进行判断,认为落于右侧球台,则按J键,反之按F键。所有对球落点的按键反应需在反应提示出现后进行。

每组共包括50个试次,共6组,各组之间休息30 s,之后进入下一组,整个试验持续时间在20 min左右。试验通过E-prime2.0呈现于13英寸戴尔笔记本屏幕。

1.2.4 数据采集与分析 为保证本研究中的视频信息完整呈现,要求所有被试只能在视频播放结束后方可按键反应。这一要求无法满足对反应时间的分析,因此,本研究的数据分析仅针对判断的正确率,而不考察反应时间。本研究的所有数据由E-prime2.0采集。

根据试验材料的变量特征及本研究拟探讨的问题,对反应正确率进行以下2方面的分析:(1)以线索信息量为变量水平,进行3(线索信息量:T、T+1、T+2)×3(组别)的重复测量方差分析,其中线索信息量为组内变量,组别为组间变量;(2)以线索一致性和飞行信息量为变量水平,进行2(线索一致性:一致、非一致)×2(飞行信息量:少量、大量)×3(组别)的重复测量方差分析,其中,线索一致性和飞行信息量为组内变量,组别为组间变量。

所有数据均采用SPSS 20.0进行分析,对不满足球形检验的统计量采用Greenhouse-Geisser法矫正自由度与P值,事后检验采用Bonferroni方法,以P<0.05为结果显著。

2 结果

2.1 不同线索量条件下的预判正确率

为考察线索信息对不同运动经验乒乓球运动员预判的影响,进行二因素重复测量方差分析,其中,线索信息量(T、T+1、T+2)作为组内变量,组别(高水平组、业余组、对照组)作为组间变量。结果表明,线索信息量主效应显著[F(2,142)=67.670,P<0.001,=0.488],组别主效应显著[F(2,71)=25.368,P<0.001=0.417],线索信息量和组别的交互作用也显著[F(4,142)=3.310,P=0.018,=0.085]。

简单效应分析显示:高水平组的正确率提高仅发生在T和T+1线索信息量下(P<0.002),而对照组和业余组在各个线索信息下都具有两两显著差异,即随信息量的增加,判断的正确率出现明显提高(P<0.002);组别之间的差异主要体现在高水平组与其他2组之间,即在T线索信息量时,高水平组的正确率同时高于对照组(P<0.001)和业余组(P<0.001),而业余组和对照组之间不存在显著差异(P=0.745);在T+1线索信息量时,3组之间存在两两差异(高水平vs对照:P<0.001;高水平vs业余:P=0.008;对照vs业余:P=0.011);在T+2线索信息量时,2个经验组,即业余组(P=0.004)和高水平组(P<0.001)的正确率显著高于对照组(见图2)。

图2 不同线索条件下3组的预判正确率Figure 2 The Accuracy in Three Conditions

这一结果提示,在球与球拍接触(T),只有高水平组表现出了动作预判的优势,这一时间点下可利用的线索仅为动作线索;之后,随着信息线索的增多,在球与球拍接触后一帧(T+1),高水平组继续保持了相对其她2个组别的优势,而同时,业余组也开始体现出相对对照组更高的预判正确率,在这一时间段内,可利用的信息线索除了不断完整的动作线索外,也包含了少量的飞行线索;而到了球与球拍接触后2帧(T+2)时,球的飞行轨迹逐渐清晰,2个经验组之间的预判差异消失,但2个经验组仍相比对照组存在预判的优势。

2.2 线索一致性与飞行信息量的交互作用

为进一步分析和比较经验水平对动作线索依赖程度的影响,将线索一致性(一致,非一致)和飞行信息量(少量,大量)作为组内变量,组别为组间变量,2×2×3重复测量方差分析发现,线索一致性、飞行信息量和组别之间的交互作用显著[F(2,71)=5.211,P=0.008,η2p=0.128]。

进一步的简单效应发现,一方面对照组和业余组在不同线索一致性条件下的预判正确率受飞行信息量的调节,而高水平组在信息量多或者少的条件下,都表现出一致线索(T+1/T+2)显著优于非一致线索(T+1R/T+3R)的特征(P<0.019)。而在较少的飞行信息条件下,对照组的预判成绩并没有受到线索冲突性的影响(P=0.086),而业余组则表现出一致线索(T+1)的正确率显著高于非一致线索(T+1R)(P<0.001);反之,在大量飞行信息条件时,对照组在一致线索(T+2)的正确率显著低于非一致线索(T+3R)(P=0.010),而业余组则不受线索冲突性的影响(P=0.072)(见图3A)。

另一方面,对照组和业余组无论在一致线索或非一致线索条件下,大量信息下(T+2/T+3R)的正确率均高于少量信息(T+1/T+1R)(P<0.001),而高水平组仅在非一致条件下出现差异(T+3R>T+1R,P<0.001),而一致条件下信息的充分性不影响预判的正确率(P=0.646)(见图3B)。

以上结果提示,新手组对飞行线索的依赖程度最大,而专家组对动作线索的依赖程度最大,表现在新手组完整线索的正确率高于少量信息条件,且在完整线索条件下不一致的正确率高于一致条件;而专家组在完整和少量信息条件下,一致线索的正确率均高于不一致条件,且在一致条件下,少量信息与完整信息时的正确率相当。

图3 线索信息量与线索一致性的交互作用。Figure 3 The interaction between information amount and congruency

3 讨 论

3.1 不同经验乒乓球运动员知觉预判的线索加工特征

不同线索量条件下的预判正确率结果发现,高水平组在仅有动作线索的T时间点即表现出预判优势,并一直保持至飞行线索充分。同样具有运动经验的业余组在出现早期飞行线索时(T+1时间点),也表现出了相对于对照组的预判正确率优势。由此认为,具有运动经验的乒乓球运动员在做出预判时对动作线索的利用能力明显优于无经验的对照组。这也与前人对知觉预判的视觉搜索研究结果一致,专项运动员在对动作结果进行预判时,其视觉搜索的主要范围集中于对手的持拍手区域,而运动新手的视觉搜索轨迹则没有明显的规律,其注视点相对分散,选择偏好会跟随球的轨迹[20-21]。

试验的结果支持了本研究的假设,乒乓球运动员的知觉预判正确率受运动经验的影响,这也与内部模型理论相一致。由于运动经验而建立和完善起来的内部表征模型,可以帮助个体(高水平组和业余组)利用对手的动作线索,快速检索到大脑长时记忆中所存储的动作序列,快速模拟这个动作序列可能产生的结果[22]。出现这一现象主要依赖于经验组对项目的高度熟悉性,能对有效和关键的动作线索做出提取。反之,对照组对动作线索的有效识别能力较低,长时记忆中所建立的表征序列较少,动作线索并不能成为对照组被试可利用的有效信息源,最终使其无法依赖“内部模型”对动作结果做出预期判断[23]。相比之下,在动作线索之后出现的飞行线索是个体日常生活中最为常见的视觉刺激,又是球落点指向的直接依据。因此,相比专家选手在知觉预判中对动作线索的有效利用,对照组对动作结果的预期判断就更依赖于飞行线索。

除了动作线索外,早期飞行线索是经验选手做出有效预判的重要时间点。业余组在T+1的时间点,预判的正确率开始显著高于对照组,并在之后消除了与高水平组之间的差距;而高水平组在T+1时间点达到正确率的基本稳定,不再随后续信息的增多而提高。通常,T+1时间点的正确率变化,被认为是由于飞行线索的出现与利用。实则,在时间阻断技术下,T+1时间点除了出现最直观的飞行轨迹外,也是动作线索的进一步补充和完整。为区分这2种线索的作用,进一步分析了当线索条件发生冲突,即“不一致”条件下,各组被试的预判正确率变化,来进分析不同经验个体的线索利用特征。

3.2 线索一致性对不同经验运动员知觉预判的干扰

当动作线索与飞行线索出现“不一致”条件时,所有组别均出现了一定的正确率下降现象,其中,受到“不一致”信息干扰最大的是高水平组,干扰现象保持到了飞行线索较为丰富的T+3R条件;相反,新手组受到的干扰并不明显,即使在少量飞行线索时,也依然可以保持“一致”条件下的正确率。

由于预判过程中的诸多不确定性,知觉预判是一个依据有限线索进行的可能性推测。在大部分的运动情境中,预判的过程中新线索的不断更新,会与之前的先行信息进行整合,并重新计算动作结果的动态过程[24]。如在乒乓球项目中,对发球落点的初期预判主要以直观赛场经验或比赛环境为依据,在出现发球方的动作变化时,通过感知和提取动作线索中的有效信息,做出初步判断,之后,随着动作的完整,线索逐渐清晰,甚至具有直接结果导向的飞行线索也开始出现,个体通过这些新信息不断对初步判断进行调整,直到出现最终结果[25]。而在速度快、对抗性强的体育比赛中,预判的速度是影响回球质量的重要因素之一,又基于“速度-准确性”的权衡,虽然在短时间内做出预判确实可以为之后的动作准备和调整预留时间,但是也会增大做出正确判断的难度。同时,相比动作线索,飞行轨迹虽然出现时间晚,但可以更加直接地指明球的落点,这对于无法利用动作线索的运动新手而言,具有重要的意义。然而,我们依然非常关心对于具有运动经验的个体,飞行线索的出现是否会成为其进行预判的重要利用信息。

根据本研究所得到的结果,可以认为,即使出现飞行线索,具有运动经验的高水平组和业余组在预判过程中,仍极大地依赖于动作线索做出判断,表现在当出现飞行线索不一致时,他们依然倾向于做出与动作线索相一致的预判方向。而这也与E.TOMEO等[16]的研究结果一致,他们发现,当足球点球假动作(动作线索与飞行线索不一致)出现时,具有丰富运动经验的足球选手对球方向的判断更依赖于踢球者的动作线索,因此他们对假动作的判断正确率,相比一般运动新手更容易受到影响。

由此认为,预判过程中对动作线索的依赖程度与个体的专项运动经验有关,依赖程度表现在即使出现更具指向性的飞行线索时,运动专家的知觉预判仍借助于发球方的动作线索。

3.3 经验水平对预判过程中线索利用与依赖的调节

虽然研究结果提示,具有运动经验的高水平组和业余组都表现出相比对照组的预判优势,但这种优势程度也存在差异,主要表现在以下2个方面。

(1)球的飞行轨迹出现之前,即可利用线索仅为动作线索时,具有一定运动经验的业余组个体和无运动经验的对照组个体表现为相似的预判绩效。随后,当飞行线索开始出现,业余组的预判正确率提升的幅度高于对照组,而在飞行线索逐渐丰富时,高水平组的预判正确率提升由于“天花板效应”而受到限制,而业余组的预判绩效得到最大程度的体现,与高水平组相一致。这个结果除了符合“内部模型”理论,也进一步提示,专项运动经验的程度影响了经验个体对线索的提取和利用率。同时,综合飞行线索与动作线索相冲突时的绩效表现发现,业余组在“球-拍接触”后的预判正确率提升,不仅是由于飞行线索的出现,更是对动作线索的完整加工。相比业余组,经验程度更高的高水平组所建立的专项动作表征更加清晰,对刺激的编码速度和提取有效性都有更完善的表达方式和呈现结果[26]。由此认为,高水平运动员在进行动作预期时,线索更多来自于对手早期的动作线索;反之,运动新手则更需要借助相对完整的动作线索以及早期的飞行线索进行判断。所以,经验水平对线索利用的调节主要表现在对早期动作线索的高效性。

(2)相比高水平组,业余组进行预判时对动作线索的依赖度相对较低,由于其对动作线索的利用延长至飞行线索出现后,因此,当飞行线索与动作线索发生冲突时,业余组也依据飞行线索尽早改变对落点的判断,其受干扰信号(如假动作)的影响可能相对较少。

综上所述,预判优势受经验水平调节,这种调节主要表现为高水平组利用动作线索的效率更高,依赖程度更强。高水平组的预判优势发生在早期动作线索时,而业余组的预判优势发生在晚期动作线索与早期飞行线索。

4 结论

本研究结果支持了“内部模型”理论,同时发现具有运动经验的专家选手较无经验新手具有预判优势,在预判过程中对动作线索利用率高,依赖性强;同时,高水平乒乓球选手相比业余选手的知觉预判加工优势主要发生在动作线索早期,对内部模型的提取和加工速度。