近距离上行开采煤层围岩裂隙发育实测分析

王明亮

(阳泉煤业(集团)有限责任公司 大阳泉矿,山西 阳泉 045000)

经过多年高强度开采,朔里煤矿已处于衰老期,为延长矿井服务年限,对处于3煤和5煤采空区之间被遗弃的4煤进行开采,4煤与下方5煤平均间距为9 m,属于典型的近距离煤层上行开采。该煤层处于上下煤层采动影响区内,5煤采高3 m.为了4煤的安全开采,对4煤进行上行开采的可行性研究及对4煤围岩裂隙发育情况进行分析十分必要[1-3].

1 采区及试采工作面概况

上行试采的413工作面位于矿井Ⅲ采区,采区位于黄湾复式向斜之中,以中部的王黄背斜为界,采区分布在-200 m以下的盆底之中,四周分别与西一、西二、西三(已报废)、南一、南二5个采区相邻,其上限分别以各采区下阶段工作面机巷为界,采区形态呈不规则肾状,采区面积约2.2 km2,采区内3煤、5煤均已回采完毕,4煤层埋藏量207.7万t.

上行试采4煤的工作面概况:413工作面位于-200 m水平,工作面标高-182.5~-209.2 m,地面标高+33 m,地面位置位于副井口西南约800 m处,工作面可采走向长度为1 000 m,倾斜长度128 m,该面上覆11313工作面(已回采完毕),下伏11511、11513工作面(已回采完毕),左邻111采区边界,右靠西一后期石门。

该面煤层原始沉积稳定,结构复杂,煤层总厚1.05~1.60 m,平均1.34 m,含一层泥岩夹矸厚0.15~0.40 m,平均0.24 m. 夹矸以上煤层厚0.30~0.60 m,平均0.42 m,夹矸以下煤厚0.50~1.00 m,平均0.68 m. 煤层倾角2°~8°,平均倾角4°. 煤层顶底板情况见表1.

表1 煤层顶底板情况表

2 4煤底板破裂分区实测

2.1 实测内容

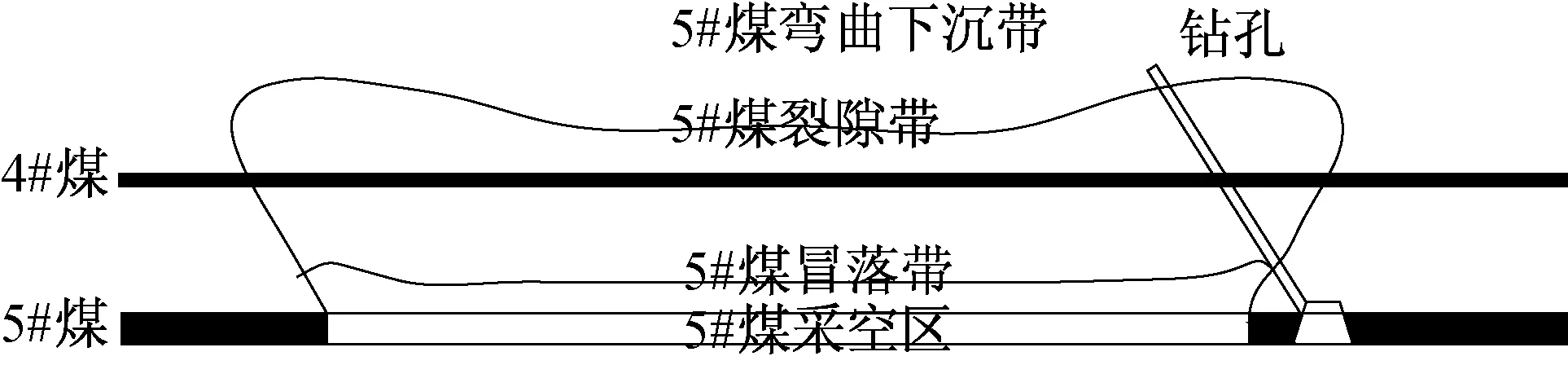

采用长壁垮落法开采煤层后,在采空区上覆岩层中自下而上一般会出现垮落带、裂隙带、弯曲下沉带,上覆岩(煤)层会发生移动、断裂、裂隙与离层[4].

观测岩层的冒落、断裂及离层现象对研究采场岩层稳定性和矿压显现特征与规律具有重要作用。下伏5煤采空区上覆岩层“三带”分布高度和4煤底板岩层的裂隙发育程度作为4煤安全上行开采的重要技术指标,同时作为判别4煤上行开采可行性的重要依据,因此必须对其进行现场探测。

根据朔里煤矿采动破坏区内上行开采的实际情况,决定采用钻孔窥视和岩芯破坏程度分析方式进行现场实测分析,主要实测内容如下:

1) 5煤采空区上覆岩层“三带”分布高度。

2) 4煤底板岩层破坏及裂隙发育程度。

2.2 实测钻孔施工

为了进行钻孔窥视探测和岩芯破坏程度分析,需布置钻孔窥视仪摄像头通道并对岩层进行取芯,因此在井下现场施工钻孔。依据现有巷道布置系统,在现有5煤底板巷道中施工钻孔,钻孔穿过5煤采空区、4煤至4煤顶板岩层。

在5111轨道巷的顶板钻孔,钻孔方向为N252°,与巷道水平夹角81°,以50°仰角向上施工。钻孔布置在下伏5煤采场边界附近,避免了布置在5煤采空区正下方施工中易发生的卡钻事故;同时采场边界上覆岩层的“三带”分布高度一般高于采场中部,此区域的“三带”高度即5煤“三带”的最大高度,钻孔施工示意图见图1.

图1 钻孔施工示意图

2.3 钻孔窥视探测分析

为了观测研究下伏5煤采空区上覆岩层“三带”分布高度和4煤底板岩层的裂隙发育程度,利用YTJ20型岩层探测记录仪进行钻孔窥视探测分析。

根据摄录的钻孔壁图像可看出,从孔口至孔底,钻孔壁整体上较为粗糙,裂隙发育,部分区域孔壁破碎严重。对整个钻孔内揭露岩层的破裂情况进行统计分析,并根据岩层的破裂形式和破裂程度对钻孔壁划分为:基本完整区、轻度破裂区、中度破裂区、重度破裂区[4-5]. 钻孔窥视探测情况及破裂分区的岩性描述、起止位置及破裂形式见表2.

表2 孔窥视探测情况表

钻孔壁的破坏程度基本反映了岩层内部破坏情况,由表2可以看出,整个钻孔长度内的孔壁较为粗糙,孔内破坏形式多样,钻孔所经过岩层均属于5煤采动影响区。钻孔壁从5煤顶板至4煤底板由下至上,经历重度破碎、中度破碎、轻度破碎、基本完整等形态,岩层破坏情况由严重至缓解。其中,处于重度破裂区和中度破裂区内的岩层受5煤采动影响最为强烈,尤其重度破裂区内岩层破碎杂乱无章、纵横裂缝密集、局部离层,初步判定处于不规则冒落带内;中度破裂区内岩层破碎、出现裂缝和离层,但岩层破坏情况较重度破裂区稍轻,且裂缝情况略有规则,初步判定处于规则冒落带内;轻度破裂区和基本完整区内岩层无破碎情况,且破坏形式以规则裂隙和裂缝为主,初步判定已处于裂缝带内。

从钻孔窥视探测图像初步判定,处于重度和中度破裂区内岩层处于5煤采动影响形成的采空区冒落带内,由于钻孔位于下部采场边界附近,“三带”高度一般大于采场中部区域,因此5煤开采后形成冒落带最大高度约5.7 m,采空区中部区域冒落带高度均应小于5.7 m.

2.4 岩芯破坏程度分析

岩层的破碎情况与钻孔取芯的成芯率相关,岩层若未受到采动影响破坏,整体性强,则成芯率就高,否则,钻孔取芯的成芯率就低。钻孔成芯率的高低与下伏煤层采动影响破坏程度有关,还与岩层中的胶结物、岩层中岩石强度、钻探影响有关,所以需结合其他方法综合判定冒落带、裂隙带高度。钻孔岩芯率变化曲线见图2.

图2 钻孔岩芯率变化曲线图

从图2可以看出,按时间统计岩芯率,其变化曲线总体呈低—高—低的抛物线状,开钻前因泥岩强度低且岩层受5煤采动影响的作用,裂缝发育,岩石的整体性差,岩芯率较低;在钻孔深度达到10 m时,岩芯率明显升高,进入整条曲线的峰值区,随后岩芯率又明显下降。从提取岩芯情况和与4煤底板垂直距离来看,峰值区位于4煤底板2.3~5.3 m处的细砂岩层内,由于岩层较硬,且距离5煤垂直距离较大,受5煤采动影响较开钻初期小,岩石的整体性较好;而后因进入4煤、3煤煤层中,岩石整体性变差,导致钻孔取芯率再次降低。从图2可以看出,累计岩芯率变化曲线与按时间统计岩芯率变化曲线趋势基本相同,同样在钻孔深度10 m时出现最高值,说明岩层在此附近区域内整体性变好,裂隙发育程度变低。

从图2可以看出,两种岩芯变化率均是在深度10 m处出现峰值区,4煤与5煤之间的岩层中此处整体性最好,裂隙发育程度变低,初步判定此区域岩层进入裂隙带。整个钻孔岩芯率整体较低,可能是因下部煤层开采后岩层呈现弯曲下沉运动,层间发生错动。

根据钻孔岩芯破坏程度,结合钻孔窥视探测结果,综合分析得出:4煤、5煤之间岩层整体受5煤采动影响,其中,靠近5煤顶板处岩层存在重度破裂区,岩层破碎,整体性较差,处于冒落带范围内,冒落带最大高度约5.7 m;靠近4煤底板岩层,岩层整体性较下部岩层好,岩层裂隙发育程度低,处于裂隙带范围内;4煤处于5煤开采后形成的冒落带之上,处于裂隙带下位岩层中。

3 结 论

根据钻孔窥视探测结果结合钻孔岩芯破坏程度分析得出:4煤、5煤之间岩层整体受5煤采动影响,其中,靠近5煤顶板处岩层存在重度破裂区,岩层破碎,整体性较差,处于冒落带范围内,冒落带最大高度约5.7 m;靠近4煤底板岩层,岩层整体性较下部岩层好,岩层裂隙发育程度低,处于裂隙带范围内;4煤处于5煤开采后形成的冒落带之上,处于裂隙带下位岩层中。该分析结果可作为安全技术资料指导后期生产。