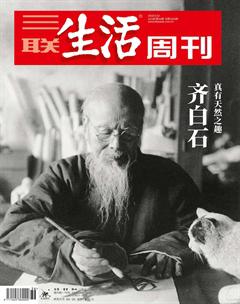

陈丹青:齐白石他老是不过时

宋诗婷

“现在看,齐白石的伟大,是他乡下人的意识比文人画的意识活跃,那是活血。”

作为一位受过严谨油画训练的艺术家,陈丹青喜欢齐白石完全出于本能:“用不着对比、梳理什么文人画历史,好看的画就是吸引你,跑不掉。”

在陈丹青看来,齐白石是个人天赋与时局共同成就的大家。他经历了中国最动荡的历史时期,从晚清、民国、军阀割据到抗战、内战,出身和时局让他早年贫穷,中晚年动荡。与此同时,齐白石又是幸运的,他是传统乡村结构瓦解前的最后一代人,受益于赏识他的层层乡绅、地主。民国时期,西方思潮进入中国,陈师曾、林风眠等留洋知识分子一眼认出他的好,并帮助促成了他从民间画家到艺术大家的转变。

回看齐白石的创作和人生,他经历了大时代,也成了世人眼中的大师,但身上的天真从不曾褪去,那才是一个艺术家最珍贵的东西。

还是文人画

三联生活周刊:最近重看了《白石老人自述》,感触比较深的是什么?

陈丹青:这是一份宝贵的文献。黄宾虹、徐悲鸿、傅抱石、潘天寿、吕凤子……都有著作,但印象中没有留下详细清晰的人生自述,或许有,我没读到。

三联生活周刊:你对他的哪段经历最感兴趣?

陈丹青:还是他如何出道。一个清末的乡下人成为“齐白石”,靠什么?地主文化。这种文化在他四五十岁前原封未动,是2000多年不变的所谓中国文化结构,他是这个结构的最后一代人。

有才艺的乡下木匠,遍地都是,罕见出道成家。地主、乡绅爱诗画,当时各省各乡都有———那是宋元明清文人画的土壤——他们都喜欢齐白石,集体教养了他。可是到他晚年成名,京沪圈子仍有人看他不起,说明他是异类,有点像今天的美术圈出了个不容忽视的家伙,很厉害,层级很高,但居然没学历——这就是齐白石的个案。

传统社会,文化在地主那里。陶渊明再穷,归隐后还是地主。齐白石聪明好学,先被邻近小地主赏识,层层引荐给大户,其中“寿三爷”是关键人物——日后齐白石亲手画了24幅寿三爷欣赏过的画,拿到他灵前烧了——其次,在这个传统结构中,诗书画还用作交际酬酢,一来二去,这位木匠结识了地方的、省城的、京都的重要文人,同时进入市场。

清末民初,千年结构大致仍在。从他的杏子坞一路到北平,这个结构还很饱满,很奏效。没有这个结构,他的出道不可想象。我喜欢他顺序交代年份和岁数,比政治年表更有说服力,因为处处扣紧个人命运。

画家陈丹青

三联生活周刊:了解了他的经历,再结合作品,对于齐白石为什么成为今天的齐白石,能得出一个个人化的结论吗?

陈丹青:就因为他是“外人”。当然,这里牵涉对他艺术的定义:是不是文人画。

三联生活周刊:那是不是呢?

陈丹青:不说元明清文人画家的标准身份(官员、士夫、僧人),文人画有个简单的硬标准:诗、书、画一体。就此标准,他的画当然是文人画。后世无数人学他,诗书画一体的显例,有吗?他学诗非常早,当他有勇气和地主们和诗,也不过二三十岁。台湾有位老散文家王鼎钧,抗战时无法上学,跟乡里一位被迫当汉奸的地主学诗,15岁就能做律诗。那个年代,作诗不是艰深的事情。乌镇的木心和他姐姐、表哥十来岁就做古诗。眼下多少学院画院名家,六七十岁做不了几句像样的古诗。不是才低学浅,是文脉断了,大文化变了。

另一方面,齐白石自小酷爱书画,但是家贫,几代农民,从未有科考的念头,他一辈子苦学文人画模式,但到底是乡下人,为传统文人画带进大量没给画过的素材:蝌蚪、老鼠、鸡鸭、螃蟹、瓜果、蚕宝宝、粪耙、箩筐、油灯、稻米,等等。这是乡村孩童的世界,和传统文人画家赏花折枝的情趣大异。但以上意思太多人说过了,关键是,农夫和村童的情感不等于一幅齐白石的画。今天我们有足够的距离看回去:那还是文人画,不是素人画、农民画。

三联生活周刊:所以是在题材上有创新?

陈丹青:创新是现在的词语。齐白石这么弄,出于天真和本能。民间擅画画的人很不少,也可畫这些,也有生趣,但不能成为齐白石。你去画个老鼠看看?50年代后,高压电线、现代建筑、拖拉机、钢铁厂……都入了水墨画,好看吗?百年以来,我们还是爱齐白石。

三联生活周刊:这就是画法、技巧上的问题了。

陈丹青:把不入画的素材转化为美,丰富此前的美学。这可不是做做加法那么简单。文人画崇尚摹古、拟古、仿古,处处讲依据。齐白石绝对尊古法,少年时就临摹了全本《芥子园画谱》,循规蹈矩,天晓得,同时,他却带进了他的老鼠和油灯,这是他天性啊。

全世界画家都有两道题:画什么?怎么画?就看各种派别侧重哪道题。齐白石左右逢源,两端难不倒他,还成全他,两端他都别开生面。

他老是不过时

三联生活周刊:看《白石老人自述》我有个印象很深的细节,他说一开始喜欢画雷公,后来知道雷公是假的,就不画了。再后来,邀画的人喜欢雷公,他迫于生计,不得不再画,但画的时候一定要找到生活中的参照。这是不是也算比较新的观念?

陈丹青:有自觉,也有不自觉。自觉意识太强的艺术家,在乎前辈干了什么。齐白石许多选择出于乡下人的淳朴和本能。他画的是鬼神,可是眼睛机灵,心思活泼,把村里怪头怪脑的小孩脸画上去了,就像文艺复兴人拿着街坊邻居的脸画圣经人物那样。

他不知道这叫创新,只觉得好玩。可见天性有时比才华更珍贵。现在看,齐白石的伟大,是他乡下人的意识比文人画的意识活跃,那是活血。他梦想入局的是整个文人画谱系,但他又自觉自然带进这股子活血,没有一个文人画家的老境像他那样鲜润,那样迥出意表。所谓骨力、墨法、设局,可以学学,天趣没法子学的。

我极度珍视画家的“不自觉”,前提是,他非常自觉。齐白石的技术系统、判断系统从不出错,即所谓“不逾矩”,但他天然有一套免疫系统,摆脱了文人画的陈腔滥调。他一辈子天真,中国画家里,我没见过这么健康的画家。他老是不过时。

三联生活周刊:的确,现在看齐白石的作品不会有年代上的隔阂感,但这种“不过时”的感觉是哪里来的呢?

陈丹青:绝大多数艺术家会过时,“过时”不是贬义词,意思是他们代表那时代最高成就。巴洛克那几位,鲁本斯、伦勃朗,太巴洛克了。委拉斯开兹不一样,18世纪看,好,19、20世纪看,更好,他不会被他的时代锁定。元的赵孟頫、吴镇、黄公望、王蒙,王赵当然耐看,黄公望永远元气淋漓,倪瓒是另一路魅力,萧条、简洁,你会觉得前卫。但和这四家相比,以我偏爱,钱选最不过时,你看他画的折枝花。为什么呢,好不难说。

再比如那几位和尚,以我偏见,髡残(包括齐白石愿意给他做看门狗的青藤),严重过时,八大孤绝,耐看,没办法,但最不过时的,我以为是渐江。渐江有一种自己未必知道的异端性,他和齐白石一样,真的观察自己下笔的物事。我不会用现实主义这个词,齐白石不是现实主义,那是西方传来的词语和概念。齐白石是真。

三联生活周刊:刚才提到了这些人,放在一起讨论,过时与不过时,核心差别在哪?

陈丹青:我只能用非常勉强的,用滥的词,“生命感”。时间会慢慢洗掉许多作品的生命感,留下所谓文化:审美啊、技术的魅力啊,还有年代赋予的包浆。好是好,但和今天的人心、眼光,多少有点隔。许多大师被钉死在他的时代,远的不说,就说吴昌硕,他那些画意,太晚清了,不及齐白石千变万化,总叫人暗暗吃一惊吓。你会忘记他是个晚清人,他直接变成画中的老鼠,或者一组抖动的水波的细线。

他从未离开那个体系

三联生活周刊:“衰年变法”是所有研究者和对齐白石感兴趣的人都会提到的话题,在中外艺术史上,晚年大变画风、艺术成就有质的飞跃的案例多吗?

陈丹青:中国画论多有似是而非的漂亮话。“衰年变法”可以是自我勉励,其实陈腔滥调。多少老画家狠狠地变,结果一塌糊涂,没法子看的。中国画重老境、晚境,这是道家的绕口令,大概有道理吧。老了就是老了,除非你是齐白石。他足够高寿,时人便误以为90岁总归能画成神仙。哪有那么便宜,他从小就画得好呢!

提香好像活到92岁,晚年的画看过去浑朴苍茫。我现在老了,明白许多绘画的“晚境”其实是没力气了,大约画画就算了,提香是早年实在厉害,所以气格在。你看他三四十岁的画,远比晚年神妙。近一点的例子是18世纪的戈雅,70多岁大病,活下来,突然画出大幅挥洒的几乎单色调的鬼怪系列,惊世骇俗。

三联生活周刊:但其实美术史上,大多数好作品都是画家艺术生涯早期创作的。

陈丹青:90%的伟大绘画出自年轻人。西方有个别后劲十足的,也没老到齐白石寿数。他的长寿和毕加索有一拼,但毕加索老来画画,张牙舞爪,哪有齐白石的气闲神定。这是中国文化的功。水墨画是个养生系统,不是重体力活,追求内敛,松弛,不强求。西洋画拼的是力量、能量。凡·高赌命画画,等于烧了自己,所以走不长,当然,那是另一种伟大。

三联生活周刊:所谓“衰年变法”,变的是什么?開创性在哪里?

陈丹青:西画的脉络,尤其是19世纪后半,都在反传统,反体系。反到什么程度呢?两个例子,塞尚、凡·高,非常痛苦,他们自己都不确信走得多远,不确定自己是不是做错了,走丢了。

中国人不玩这个。古典中国绘画的美学系统(直到清末为止)太过自给自足,没人愿意走丢,青藤石涛的画语录貌似叛逆,其实是修辞游戏,等于跟自家人发嗲。齐白石的心裁别出,不是反叛,他从未离开那个体系,别以为他画了老鼠鸡鸭就是谋反。直到清末,中国的一切是个超稳定系统,没人想要破局。在融入系统时每人带进一些天赋、一些小花招,算是见面礼,齐白石夹带私货最多,最精彩,因为是“外人”。但他牢牢追那个大系统,不然不可能被主流接受。

三联生活周刊:之前在北京画院看到一些齐白石的昆虫画,空白画纸上一只虫,据说是他怕晚年视力不足,预先画好,以备后用的。当时我们还在讨论,齐白石画的虫,无论从整体造型还是细节上,都非常真,那他笔下这些精细的昆虫和西方博物学里的昆虫图例差别在哪呢?

陈丹青:中国有个奇怪的传统,贬低肖像画,视作匠人的工作,不入美术史,花鸟鱼虫却入史,比如北宋的黄筌和徐熙。宋人画的动物、草虫,比西方自然主义还甚,造型、毛色、质地,丝丝入扣。从图像上看,类乎博物馆标本画,原作看就更虎虎有生气。中国人画画,第一考虑永远是趣味、灵气、神韵。齐白石的草虫画得好,一是手巧,巧夺天工,一是他瞧着土地草虫,是乡人的亲昵,二者相得,神乎其神,神乎其技。

三联生活周刊:“变法”之后,除了虫、虾一些动植物,他整体的画法好像更写意了。

陈丹青:写实、写意,这些词都嫌空泛,画画很具体的。齐白石从小学工笔,底子厚,50岁后才画大写意,他绝不是业余画家。这里扯到一个概念,我们长期贬低匠人画。其实多数文人画家心里有数,根本画不过齐白石。我见过陈师曾的画,Sorry!哪里是齐白石对手,为什么呢?齐白石有匠人的硬底子。严格说,18世纪以前,西洋所有伟大的画家都是匠人,达·芬奇也可以是。

幸亏他不是现代人

三联生活周刊:刚刚聊到了齐白石的作品任何时候看都不过时,“不过时”和现代性又是两回事,这些年很多人把齐白石和毕加索对照着看,你觉得有可比性吗?

陈丹青:“现代性”是西方概念,好在齐白石一点不现代。但和望之无边的清末文人画比,今天看,齐白石比谁都摩登,不是西洋的摩登,而是格外水灵、清新、健康,所以他不过时。

三联生活周刊:就是不能把齐白石放到西洋体系的“现代性”里来做分析?

陈丹青:现代主义有一份清单,倒推上去,抽象画前是立体派、野兽派、后印象派、印象派……它是个因果链。中国不这样,说齐白石是个开创者,我更同意他是个句号。此下是点点点……没人担得起句号,只有齐白石。

三联生活周刊:你的意思是,齐白石不是一个开创者?

陈丹青:不是。也不是集大成者、叛逆者、终结者。后世学他,但他并没有刻意开派。谈论天才,不必用大字眼,承先启后之类,大抵是套话。

齐白石是个巨大的果实,是文人画史的意外惊喜。借用约翰·伯格形容西班牙人毕加索闯进巴黎的词语(他说,毕加索是个“直立的野蛮人”),湖南人齐白石闯进文人画,是个纯真的外乡人。明清以来,最重要的文人画群体几乎都是吴人,到清末,江南文人画与齐白石忽然遭遇,彼此都被改变了。

三联生活周刊:众所周知,陈师曾发现并提携了齐白石,在当时,他受到很多文化、艺术精英的赏识,林风眠、徐悲鸿都邀请他去做教授,大家选中了齐白石,是不是也出于某种打破传统的时代精神?

陈丹青:当年林风眠、徐悲鸿带着西洋人的画眼回来,京城里有的是老国画家,谁不能找?他俩偏找齐白石,因为他没有别家文人画的酸腐。齐白石幸运,前半生受惠于千年地主文化的最末一点余脉,后半生得助于中国文化转型的头牌精英。

三联生活周刊:齐白石晚年与陈师曾、林风眠、徐悲鸿这些有海外经验的人交往,再加上当时北平的文化氛围是很开放的,从他的作品和经历里,能看到西方思想、艺术的影响吗?

陈丹青:没有。他是百分之百的中国画家。幸亏他没采用任何西画法。他的工笔、绣像有人说参酌西画,其实不然。别以为西式素描才能写真,明代大量肖像画极度精准,几乎像照片。徐悲鸿出洋前就能画。你去看齐白石早年为祖母画的像,精准传神。这是被长期贬低的民间工匠画传统。

民初的北平住满外国人。电报、电话、电影院、歌舞厅,早就有了。张大千画旗袍女人,陈师曾率先画车夫、乞丐、教书匠之类,主动进入现代素材。但齐白石不画任何新物事。他一直是个“古人”,从不和时代周旋。你能想象齐白石画庚子事变或北伐军人吗?他逃都来不及。

三联生活周刊:所以说,虽然齐白石经历了中国历史上最复杂、变革最多、最快的时代,这个时代成就了他,但他的作品并没有和时代有任何互动?

陳丹青:我们被“五四”灌了概念,确信艺术必须反映时代。一个宋代人或清朝人听不懂这句话。中国古典绘画迷恋可爱的吉祥的主题,寄托所谓胸怀。我们最好不要用如今的思维和概念讨论齐白石画什么、不画什么,他在杏林和蝌蚪之间嬉戏,再自然不过,没有任何纠结。如今我们爱他,但他无法跟我们对话。他被抬举美协名誉主席后,写信给周恩来申告,说美协领导不让他娶小。当时他的副室也死了,孤老头子一个。

他活到现代的来临,但幸亏他不是现代人。毕加索绝对是,他甚至塑造了一部分现代文化。齐白石正相反,你在他画里休想找到他亲历的清末、北洋和民国。对他来说,一团正在晕开的墨被他的笔缓缓推送,比时代要紧。

这样画画的人不只他一个,过去现在都有。80年代以来,很多画家不问世事,就画自己的玩意儿,不过再没人画得那么率真、超迈、神奇,而且健康。

三联生活周刊:齐白石的生活,还有他的生活方式与作品的关系你怎么看?

陈丹青:再本分不过的农民,凭本事吃饭,卖画糊口,如他奶奶说的,字纸要能在“锅里煮”。这个诉求,他一生没变。至于尊师重道,不贪财,不务名,不阿世,不走官路,是他本性笃实,往高了说,就是谨守旧道德,那个年代,许许多多明白人就这样过了一生。

三联生活周刊:我们的一些评价还是太想往宏大、厚重的方向靠了。

陈丹青:巨匠、大师,用滥了,说齐白石是个巨匠,寒碜他了。他近乎完人,而且手艺全能。你去看他印章,读他诗文,妙不可言,我们哪里说得过他,还想评价他?

与其定义齐白石,还是拨几个美术馆好厅堂,展出他从早年到后期的好画吧,让百姓随时能去看看他,就像西洋人随时能去看毕加索一样。他的作品太多太多,好玩极了,我到现在无法看到完整的齐白石收藏。北京画院露过一部分,功德无量。