城市边缘传统村落的空间活力营造*

——以加拿大于人村为例

吴永发 章心怡 廖再毅

1 引言

“城市边缘”是中心城区与乡村地域的结合部和过渡区,既有城市的某些特征,也有乡村的部分景观,具有城乡经济和文化混合发展的特点,呈现半城市、半乡村的状态,对于城市整体发展起着至关重要的作用。城市边缘村落(简称“城边村”)是城市与乡村过渡区的空间载体,随着城市化的不断扩张,城边村在空间形态、产业结构、生态环境方面都经历着空前变革。目前,我国众多的城边村在人居环境的建设方面缺乏统一的规划和完善的理论体系,经济的利益的驱动使大量的农业用地向非农建设用地无序转化,导致城乡边缘模糊不清,耕地资源大量浪费,传统村落异化瓦解,乡土文化逐渐消失,水源森林大量破坏,人居环境面临重重问题。因此,如何抑制城市化的无限蔓延,缓冲城市及农村发展不平衡的矛盾,使城市边缘区成为城市生态环境的保护屏障,城边村的生态与文化活力的营造承担着极其关键的作用。

本文选取加拿大的经济大都市多伦多市区(Toronto)与农业生产和居住功能为主的约克区(York)的边缘地带万锦市于人村(Unionville)为案例,分析城市化进程中,城乡边缘地带村落的空间活力,并结合我国目前快速城市化所面临的相关问题,探索健康与可持续的发展策略和模式。

2 于人村的区位特征和历史渊源

2.1 区位特征

于人村(Unionville)是加拿大安大略省约克区万锦市的一个社区,位于多伦多市中心东北方约33公里,处于约克区和多伦多市的交接地带(图1)。多伦多市是加拿大安大略省的首府,是加拿大的经济中心。约克区是多伦多以北的一个地方行政区,交通便利,环境优美,是极佳的宜居地,现有约90多万居民,是加拿大人口增长速度最快的地区。于人村作为多城市系统重叠的交错区,可以便利得获取两地共有的资源环境,融合两地的文化特色,吸引周边城市人流,形成多元丰富的空间形态和功能组合。

图1 大多伦多市行政区划分地图

2.2 历史渊源

于人村始建于1794年。为了远离纷杂拥挤的城区,一批德国人选择了自然条件得天独厚的约克区,沿奥斯哈瓦河(Oshawa River)建屋居住,为当地带来了欧式生活方式和建筑风格[1],形成了于人村社区的雏形,也就是现存的于人村主街(Main Street Unionville)。之后,以主街为中心,小镇向四周辐射的发展。1840年开办的联合磨坊(Union Mill)是于人村主街成立的第一个商业店铺,其生产作物远销全国;1849年于人村成立了邮局;1871年多伦多到尼披盛的铁路开通至此,每件大事都提供了推进当地旅游业发展和经济繁荣的契机。

在北美的传统村落中,主街(Main Street)是一个非常重要的组成部分,作为村镇的发源地和功能中心,逐步成为居民服务的商业用地[2]。承载着城镇发展历史和文化特色的于人村主街,拥有丰厚的历史积淀、独特的城镇形态和欧美合璧的建筑风格。加拿大安大略省市镇事务与住房局(Ministry of Municipal Affairs and Housing)于2001年发布,并于2004、2010年两次修定商业促进区指南(Business Improvement Area)[3],推动了于人村主街更新改造(Main Street Revitalization Program),达到了将主街改造成商业服务用地,从而进一步改善了街区环境,提高了社区居民的生活品质的目的。如今,这里是一个充满历史气息和文化韵味,同时又富有现代功能的活力社区,早期的空间形态和建筑风格与现代化的设施相得益彰,新建建筑与历史街景融为一体,为这里提供了绝佳的多元文化融合的场所。

3.于人村空间活力分析

3.1 空间环境的生态性

处于城市边缘地带的于人村,兼具农村和城市空间混合发展的特点,又是异于两地的独立空间体系,在受城市化影响的开发和改造进程中,于人村从单一的农耕村落演变为功能多样的复合生态系统[4]。

3.1.1 整体空间

于人村的发展经历了各具鲜明特点的四个阶段,即(1)原生自然景观;(2)农田、鱼塘、果园等生产景观的开拓;(3)分地块建造住宅区形成村落景观;(4)受城市扩张影响的“城市化”景观。于人村社区的中心地段(主街)开发成为服务于社区居民和外来游客的金融和商业中心。其农业、居住、商业开发模式交互有序,循序渐进,形成多功能并存的空间复合区,成为城市结构多样的复合生态系统(图2)。其中,“城市化”景观相对较少,有别于其他城市占用大量农业用地的“城边村”现象(图3)。

图2 于人村环境景观区块图

图3 于人村环境景观面积比图

由此可见,于人村的土地利用特点为北以生产景观为主,同时保留大片的自然景观,建筑密度较低;南临多伦多市区边界,受城市影响,村落景观面域增加,居住空间趋于密集,建筑风格也逐步由古典向现代风格演变,而自然景观不乏其中;城市化景观所在的社区中心区域,仍有不少自然景观保留完好。自然景观、生产景观、村落景观、城市化景观有机平衡发展的土地利用模式有效保护了自然生态环境,保留了耕作生活方式和历史建筑风格。

3.1.2 生态环境

林地、水系等自然环境区具有涵养水源、防止水土流失、除尘降噪、维持地区生态平衡的作用。于人村良好的边界区位受益于相邻地域单元环境资源的相互补充和组合,使于人村富含极高的生态价值,地缘生境优势突出。但由于用地扩张和建设需要,原生生态环境被部分占用,野生物种的持续生存主要靠当地妥善使用土地和对改造的控制。

自然林地:原生环境是城郊最宜人的空旷地带,是储藏自然生态系统的信息宝库。由于地方政府和城市居民的生态保护意识,于人村的自然林地保护区没有任何形式的移植和砍伐。商业氛围最繁华的主街东面也留有大片原始山林和纯自然的历史风貌形态。同时,这些山林供游客和远足爱好者活动、休闲和观赏,丰富了居民的户外生活。为避免商业活动区给林地动植物群落带来影响,在山林前设次干道有效隔离,利用地形设置下沉的停车场,成为缓解尾气和噪音污染的屏障(图4-1至图4-4)。

自然水系:于人村主街的西北角有一处水库(Toogood Pond),除了让水系维持生态自循环,禁止工业污水的排放,在水库周边方圆100米距离内还保留了原始生态绿地和植被的景观廊道,自然的驳岸提高水库的自净能力,滨水空间的步行廊道,供人休闲漫步和驻足停留,享受远离尘嚣的大自然风景。斜坡绿地使水系与道路更好的隔离,避免城市污染和对生境的破坏(图4-5至图4-10)。

生物群落:由于边缘区生境条件的特殊性和复杂性,毗邻群落的生物可能更多的聚集于这一生境重叠区,从而造就了丰富多样的动植物种类。于人村对生态山林及水资源的保护策略为野生动物提供了温馨的家园和自然安全的生存环境。加拿大严令禁止对生境的人为破坏,和谐的动植物群落共同创造了健康可持续循环的自然环境(图4-11)。

3.2 功能形态的多样性

由于城市边缘区位的特殊性——受到南部多伦多的经济辐射和北部约克区大量居民的消费需求的影响,加上地方政府对生态环境和历史建筑的保护和更新策略,于人村不同类型的空间形态集聚,逐步形成集生态、生产、居住、商业、游憩等多种空间形态共存的村落空间(图5)。

3.2.1 业态多样

对于于人村主街来说,如何发挥城市边缘的地域优势,增强街区活力,提高商区竞争力是其村落发展的关键。调研发现,主街虽定位为商业服务功能区,空间形态混合度却极高。除了商业店铺外,还有原生环境、教堂、广场绿地、艺术画廊、图书馆、农场等多种不同形态的空间群落(图5)。街道长度的限制使临街店面数量有限、尺度紧凑,但内容丰富、功能全面、风格突出,在平日足以满足小镇居民和少量游客所需。底层以商业店面为主,如餐饮酒吧、食品店、服装店、饰品店、摄影店等;二楼以办公空间为主,空间利用合理巧妙。艺术画廊、小型博物馆、教堂和图书馆更为街道增添了文化氛围。冰壶俱乐部、室内滑冰场,水边凉亭、露天剧场(Millennium Bandstand)等为居民提供了必要的活动场所。农贸市场利用了城乡交界的地理优势,将郊外农场的新鲜蔬果销入城内。磨坊、火车站旧址虽已不再使用,但保留下来的建筑遗产被赋予了新的功能。

于人村主街在社区中呈现出一个经济实用的多元化购物和休闲中心。多地交界的优势,丰富的业态组合,加上独特的历史文化和建筑形态,相较那些远在郊外、与居住区隔离、功能单一的商业综合体而言,人们的可达性和购买欲大大增加,自然成为社区和周边城市居民更乐于前往的场所。

3.2.2 新旧穿插

在于人村主街的改造过程中,不可避免地要修缮历史建筑,新建现代建筑,这里的街区便形成了历史与现代交融的社区空间。经调研和统计,于人村主街共有38栋主要建筑,历史遗产建筑占有33栋(建于1920年之前),仅5栋属于新建建筑(建于1970年之后)。而人们行走在主街中,几乎很难分辨出哪些是新建建筑。每一栋历史建筑,包括早已废弃的传统工业建筑,都赋予着现代功能,迎合当地居民的需求,充满生机。如何有效保护历史建筑和街区风貌,又能满足现代功能需求,使新建建筑融合于传统街区中而无违和感,并保持可持续发展的活力,与这里的保护原则与更新策略是分不开的。

图5 于人村主街图

主街中的地标建筑是位于主街174号的皇后酒店(The Queen’s Hotel),始建于1865年。1871年于人村的铁路通车之后,这里的游客与日剧增,皇后酒店为迎合当地旅游业的发展,在原有空间之上进行了扩建和装修以增加客容量,将两侧面的大阳台拆除进行墙体的扩建,主街沿街的阳台被保留,在外观上几乎看不出变化,扩建部分与原有结构形态也保持一致。皇后酒店拥有着第二帝国的建筑风格,契形孟莎顶(Mansard)形成三层独特的顶阁楼空间,成为了街区内唯一一栋三层建筑。随着时代的变迁,皇后酒店的功能也在更新置换,从酒店到议会厅、社区法院、社交中心,再到如今以三层办公,一、二层作为零售业为主的用途,皇后酒店的功能始终与时俱进,推陈出新。但每次维修都不轻易更换材料,从不大面积粉刷或更改结构,只在损坏严重的地方重新砌砖,并尽量更换较小部件。因此,它独特的大阳台、斑驳的红色砖墙,以及契形孟莎屋顶形式,经过岁月的洗礼,始终保持着它原有的第二帝国建筑风格和形态特征,也一直充当着主街地标建筑的角色(图6)。

图6 皇后酒店古今对比图

同样,新建建筑如位于主街157号的零售商店,建于2008年,是这里最新的一栋建筑,其建筑结构、材料、体量、风格及色彩与周边建筑保持一致,与街区融为一体。可以看出,于人村主街的改造是以保护与利用为主,避免大拆大建,正是这样的保护与发展模式保留了传统村落的历史特色和街区活力。

3.3 街道空间的适宜性

扬·盖尔在《新城市空间》中分析了适度街区尺度的重要性。通过自己的亲身感受,他认为城市街区尺度的增大会使步行变得困难,街头生活就会大大减少,城市活力也随之下降。街区长宽尺度的设置,以及交通要道的功能定位都对街区活力产生不容忽视的影响。

3.3.1 尺度合理

于人村的商业街范围南始于人村火车站(已弃用),北至于人村公共图书馆,在街道改造中并未因街道的繁荣进行商业范围的拓宽或加建。主街平日以于人村的居民为主,偶有前来拜访和参观的游客,因此,仅300余米的主街,丰富紧凑的临街店铺足以满足3万多居民的日常生活所需。

关于商业街道的尺度,有研究表明,建筑高度与街道宽度比例为1:1时,其空间尺度较为合理。于人村主街的建筑普遍为两层,个别为三层顶阁楼,建筑总高度为10—15米,街道宽度为12米,其中行车道为6米,两边人行道各3米,街道高宽比接近于1:1,形成舒适亲切的街区尺度,为于人村居民提供了人性化的商业空间环境。

3.3.2 交通有序

作为一处安详宁静小镇,交通枢纽简单便捷,没有现代化城市的地铁和高架,位于主街街角曾经重要的铁路转运口已被废弃不再使用,约两公里外的铁路和高速公路提供了足够的可达性。

于人村主街在平日作为小镇主干道满足车辆的正常通行,仅在一些特殊节假日活动之际,为适应场地活动(如游行、街市、表演等节目)的需求,政府才将主街临时设为限制一切车辆行驶的步行区域,部分外展商铺逐步向两边街道延伸拓展,并搭建临时舞台、增设集市贸易等等。此时,街景鲜花焕然一新,海报旗帜空中飞扬,于人村主街变得繁忙而喧闹。

为满足日渐增长的人流,商业街往往被改造为人车分流的步行街,而于人村主街的改造并未这么做。其一,商业街道并不会因为城市道路的隔离而变得亲切宜人,相反可达性降低,并且需要规划周边城市道路与之相适应。其二,道路铺装、步行景观、街景灯具等都需要重新设计,建筑立面也应相应改造。这样做除了增加成本,还破坏了历史街区的原真性。其三,步行街缺乏良好的装载工具和垃圾回收处以及足够的停车区域。

3.4 城乡文化的交融性

富有德国风情的小镇于人村,接纳着不同地域和社会阶层的居住群体(据加拿大地产局www.mls.ca统计,小区平均家庭年收入,由八万至二十万加币不等),具有极强的包容性。经济的发展也吸引了不少外来游客前往观光度假。加上边界区域的有利条件,多数居民穿梭于约克区和多伦多两地生活、工作和学习,集纳了两地的文化特色,承载多元化的社会经济活动,形成了特殊的文化氛围。在良好的社会文化氛围下,不同种类的文化也相互影响和促进,形成了文化的多元性和融合性。值得一提的是,随着中国居民的增加,这里的中国元素在社会多个层面和角落也更多地得到体现。

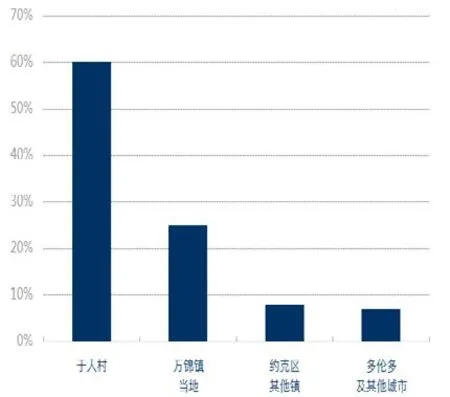

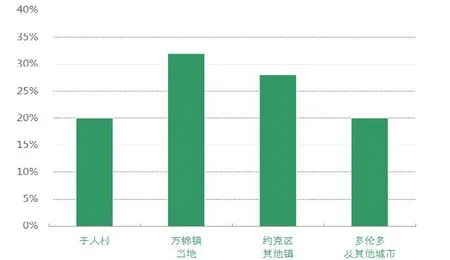

3.4.1 居民的参与度

笔者通过计算周末及文化节日各一天同一小时内的人流量,分析了于人村主街的空间活力度变化(图7)。结果显示,主街在周末主要以社区居民活动为主,社区居民占总街道人数的70%;其次为万锦当地的居民,占20%;其他城市的游客在平日极为罕见(图8)。而在文化节日时外来游客量大大增加,占据半数以上,万锦、多伦多、约克区都有相当数量的游客前往。其中,多伦多地区的居民占外地人数最多,仅亚于本社区的居民人数(图9)。笔者通过对游人的调研访谈了解到,多数居民搭乘地铁、公交或自驾前行,行程一般不超半小时,并表示乐于经常参加这里的社区活动。由此看来,正体现了于人村三地交界处的地域优势(表1)。

以上分析显示,于人村主街在节假日的繁华源于两方面明显的优势条件,其一为客观因素:其地域上多地交界的优势明显,边缘效应突出。其二为人为因素:该地区充分抓住了所在城乡边缘区位特征,把有着浓厚商业氛围特色的多伦多市区与以工农业为主的约克地区,二者优势互补,有机结合,开拓发展,并通过挖掘地方历史与文化价值,提高社区活力和吸引力。

图7 周末和节日每小时人流量图

图8 周末各区域人数图

图9 节日各区域人数图

表1 部分访谈记录表

3.4.2 活动的多样化

平日宁静的街道,只在周末及节假日各项演出和活动开放之时,街道两旁才会摆满各式商品,还有从远方赶来演出的艺人表演节目,丰富居民生活,增加街道活力,促进社区邻里间的互动和和谐。

一年一度的历史文化纪念活动时节(Unionville Heritage Festival)是于人村民俗文化风情的盛宴。街区文化的宣传通过各类互动节目和游戏的方式。专业导游免费为游客讲述村镇与街道的历史及每一栋建筑的历史溯源和变迁。磨坊的各种体验游戏及玩具火车的游乐活动,为让居民在游乐中了解磨坊及铁路对地区经济繁荣的重要作用。观光车也相仿古典小火车的样式,供游客免费乘坐并体验街区的历史风貌。凡此种种,都深受广大居民,特别是少年儿童的喜爱,每逢此时都有成千上万的游客前来参观,更有知名乐队为村镇的历史和文化谱写曲目,自编自演(图10)。

图10 于人村主街在节日期间的文化活动

趣味丰富的活动形式与历史文化有效契合,独一无二的街头小景与建筑风格小镇风貌交相呼应,使于人村包罗万象、兼蓄并容,吸引着城里城外络绎不绝的人群,街区文化的生命力也愈加蓬勃。

4 于人村的发展模式与启示

4.1 城乡边界的空间规划原则

城乡边缘是由空间交叉形成的一个由线扩面的有机系统形态,其整体规划需要考虑城市和乡村混合发展的需要,促进生态、社会、文化在两地间的相互渗透。所以各部分元素并不是简单的空间叠加,而是拥有观念和文化上的深层联系。于人村的空间规划,其城市化用地规模充分考虑当地人口、社区发展及居民切实需要相结合的原则,实现了空间功能的高度混合。其空间发展科学合理地将生态绿地、农业生产和居民生活统筹发展、相互协调,有助于提高其经济效益, 改善环境和生活质量,并与生态系统的承载力相适应。有鉴于此,我国的多数城郊区域有显著的生态资源、农耕文化和民居环境优势,如果在城市化发展规划之前结合用地现状条件和区域发展需要,进行土地适应性和兼容性评价,划分建设与非建设用地,有机整合各类用地功能、合理开发、兼收并蓄,就能有效防止资源的大面积侵蚀,避免用地性质的机械划分,实现土地资源的优化利用。

4.2 城乡边界的生态保护原则

土地是城市建设最重要的物质载体,土地开发方式成为城市生态环境建设的核心问题。快速城市化造成我国城郊边界区域多以开发型用地为主,使地表径流和侵蚀,河道沉积和退化,植被受到巨大破坏。自然生态景观的衰退、农业生产用地的减少,破坏了生境交错区的种群多样性和环境自净力,表现出脆弱的生态安全格局。于人村合理运用自然型的土地保护模式,生态农业开发的方式保护了生态环境和生物的多样性,并促进了自然保护区的和谐持续发展, 实现生态保护与社区发展相平衡。

因此,土地开发方式是生态保护的关键。城市边缘的扩张建设应充分利用现有的绿色植被、水体条件及农田作物等生态资源,尽可能保留生态空间,保护物种多样性和生态安全,从而实现地域物种和生态文化的结合。在环境保护的同时,适当增添游憩设施,增强空间活力,满足居民户外生活的需求(图11)。

4.3 复合空间的利用模式

于人村将主街开发成为社区邻里中心,其用地规模充分考虑与当地人口、社区发展及居民切实需要相结合的原则,实现了街区住宅、办公、商业、娱乐等功能的高度混合。针对我国目前许多城市边缘村落受城市扩张的影响,盲目追求开发规模的现象,土地资源浪费严重,城边村大拆大建,生态环境遭到破坏,地域文化受到侵蚀,商业空间的废弃闲置现象也不在少数。可见,合理利用、资源集中、功能复合的社区商业街区不仅可以避免大面积的生态坏境受到侵蚀,更有利于增加服务设施的使用效率,有助于邻里和谐交往,提高社区空间活力。

图11 于人村主街在节日期间的文化活动图

在传统村落的保护和更新上,于人村拥有着不同时代的历史建筑和新建建筑共存的社区形态,这些建筑在外观上保持着高度的和谐统一,在功能上伴随着时代发展和现代生活的提高适时得更新与置换。街区的整体环境和建筑风格的保护良好地传承和保留了其文化意义和历史价值,以此来满足社区不断更新发展的需要。

4.4 交通要道的发展策略

于人村具有便利的交通条件,与约克和多伦多市区均具有紧密的交通联系,城区游客有多重选择方式出行至此。主街内部有多条公交线路连接周边城市,铁路和高速公路设置在主街外围两公里内,避免给平日安详的主街街道带来噪音及空气污染。这样的交通廊道更符合人流需要设置,并与周边重要地区建立便捷联系,既不会造成过量的交通建设带来经济浪费,也避免因可达性不到位导致人气缺失等问题。

城市边缘传统村落的商业街往往是村镇街道改造的重点,商业街是否设置为步行街要根据街区的实际情况而定。通过空间功能置换和局部修缮进行街道的可持续更新,保留了历史建筑和街区风貌,提升了街区的历史与文化品质。于人村商业街在改造中保留了原有步行道和车道的混合交通系统,在人流增多的情况下,临时设置为人车分流的步行系统,并把停车系统设置在主街外,以灵活转换的方式应对不同时期客流量的需要。

4.5 特色文化的塑造方式

于人村边缘活力效益突出,得益于多地交界的地域上优势,体现差异性发展的特点。通过挖掘地方文化价值和历史价值,增强了社区的影响力和吸引力。我国城边村范围多而广,各地类型多样、差异明显,其发展不仅要考虑城市化的需要,更要符合乡村的地域文化特征,特别是结合村落自然风貌、文化背景和风俗习惯,营造有异于城乡区域特点,且具有独特属性与功能的空间体系。通过地方政府的宣传打造和居民游客的共同经营,引导城乡边缘向多元化、共生型发展,避免盲目攀比、千城一面。

5 结语

我国城市化扩张加剧,城乡边缘这一有利地带的土地利用变化尤为频繁,使城市边缘区域破碎化、模糊化,丧失了城市和乡村之间的动态而有机的联系。大量的农业耕地、生态环境变为城市空间的一部分,空间肌理、村落形态被打破,城市绿肺、休闲开放功能的空间消失,建筑风貌、文化特色处于趋同化,边缘区域的空间活力难以提升。因此,城乡边缘区域有效的土地利用方式、生态环境保护模式、文化传承发展策略,对于城市整体发展起着至关重要的作用,城边村良好的保护与更新能成为城市生活的一个活力元,缓冲城乡发展不平衡的矛盾,形成城市生态环境的保护屏障。

——以福建省儿童医院为例