口头传统与图像叙事的交互指涉

——以浙南畲族长联和“功德歌”演述为例

孟令法

浙南山区是畲族最主要的一个聚居区,与福建、广东、江西以及安徽等畲民聚居区相比,这里的经济发展水平不仅较快,且在民族传统文化的传承上也相对完整。长联是一种以盘瓠神话和史诗《高皇歌》为蓝本绘制而成的卷轴型故事画,它直观体现了畲民的祖先崇拜。长联虽广泛存在于畲民社会,却非日常生活的展示品,而是仪式场域得以营造的图像类法器(即祖图*祖图是畲民社会十分重要的宗教性法器,它由众多彼此关联的图画组成,因而也被称之为“组图”。一般认为,祖图是祖先画像的简称,甚至直接将其等同于长联。这种认识并不准确。在畲民尤指掌握祭祀要领的师公看来,祖图即祖师图,是以三清肖像为统摄的神像画,不过亦有师公认为描述始祖(盘瓠)生平的长联才是所有图像的核心。对此笔者认为,祖图应从狭义和广义两个层面理解,狭义祖图是不包括长联的以三清肖像为统摄的神像画,而广义祖图是包括长联且以长联为统摄的故事画,但不论哪种理解祖图都反映了畲民的祖先崇拜和道教闾山派信仰。不过,于特定村落发现的祖图,在数量和种类上不尽相同,因此各畲村在举行相关仪式时,也会在图像序列的排布中产生一定差异。就笔者所调查的塘丘蓝氏畲民而言,他们所保存的祖图共18幅,即长联(上下卷)、三清图(3幅)、太乙天尊图、鸡鸡图、玉兔图以及十殿阎王图(10幅)。不过,限于本文所研究的对象以及篇幅,在后文的论述中,笔者将仅对相关图像的排列或收取加以简要说明,相关口头传统与图像间的交互指涉将另做他文阐述。)之一。尽管盘瓠神话、史诗《高皇歌》及长联具有显著的传统指渉性,但三者并不具有叙事情节的一一对应性,而在仪式活动中,特别是祭祖、传师学师*孟令法:《文化空间的概念与边界——以浙南畲族史诗〈高皇歌〉的演述场域为例》,《民俗研究》2017年第5期。及做功德,长联所描绘的部分叙事情节还同其他口头传统构成了交互指渉的叙事关系。那么,这类不同于盘瓠神话和史诗《高皇歌》的口头传统与长联是什么关系,其与长联特定叙事情节的交互指渉关系是如何表现的,这在既往的研究中并未得到关注。对此,笔者将以景宁畲族自治县(下称景宁县)郑坑乡塘丘村蓝氏畲民所举行的一次丧葬活动——做功德——为例,在深描其中一个仪式环节——“功德歌”演述——的基础上,探析“功德歌”这一口头传统与长联特定叙事情节——“族人寻尸(盘瓠尸身)”——的交互指渉关系。

一、“做功德”的地点、族群及仪式场域

2016年10月24日至27日,景宁县郑坑乡塘丘村蓝氏畲民蓝木根(1960-)为其父亲举行了一场隆重的“做功德”仪式,笔者有幸受邀参加并全程记录了这场仪式活动的各项内容,并特别关注了仪式场域中的各类图像同相关口头传统的交互指渉关系。

塘丘原名塘丘垒,后者在当地居民的日常交际甚至村边商铺的命名上还在沿用。相关资料表明,塘丘在清代隶属景宁县一都,民国二十年(1931年)设郑坑乡后属第二区,中华人民共和国成立后沿用郑坑乡。虽然1984年设立景宁畲族自治县,但塘丘的隶属关系并未发生任何变化。如今,塘丘是郑坑乡政府驻地郑坑行政村下的一个自然村,平均海拔660米左右,距乡政府办公大楼的直线距离不足百米。只不过,乡政府驻地位于较高的平坝上,该村则位于平坝的右下方,而其左侧的高山密林则与右侧的平坝交叉于村北不足百米的乡政府入口处。由此可见,塘丘所在的地形是一个空间范围极其有限的喇叭形谷地。在这个北窄南宽的小型谷地中,居住着9户不足60人的以务农为主的蓝姓畲民[注]塘丘山地较多,农田较少,且以梯田为主,主要种植水稻、红薯、大豆、玉米以及油菜、芥菜、白菜等作物。目前,除个别外出读书或从军者,少数中青年人也在农闲时外出从事木工、运输或建筑等工作。,而其房屋建筑也呈现出一种北高南低的梯状布局。从现有田野调查可知,塘丘蓝氏畲民是于清末(光绪年间)由同属一个行政村的桃山自然村分迁而来[注]桃山自然村位于塘丘西北约450米的山丘上。据塘丘蓝氏畲民解释,其先祖迁居此地时,因村北较高处形似山丘,而村南有一半月形水塘(此水塘至今犹存),故名塘丘。塘丘蓝氏的通婚圈十分广,但主要集中于景宁县郑坑乡和渤海镇的畲民村落中(除以上所列畲民村落,还有郑坑乡的吴布村(蓝、雷);犁壁漈村、半岭村、石笋坪村(钟);渤海镇的上寮村(雷)等),不过现在也有因外出务工而于云南、广西等地由自由恋爱而嫁入此地的女性。。虽然笔者所得到的各种资料都无法从历时性层面梳理出塘丘第一代始迁祖的信息,但据桃山蓝氏畲民口述,他们是于清康熙末年从(现)景宁县鹤溪街道双后岗村迁居此地。因此,塘丘蓝氏畲民不仅是双后岗蓝氏畲民的后裔,更与桃山蓝氏畲民具有直接的同宗共祖关系。依据当地畲民世代相沿的传承规则,由桃山蓝氏畲民蓝土成(1947-)保管的祖图,也是塘丘蓝氏畲民所共享的集体“财产”。

做功德又称“做阴”,是畲族丧葬活动的中间环节,但也是最隆重、最复杂,为广大畲族群众所必行的一个步骤。据受访人蓝土成介绍:做功德与否,持续时长如何,均与生前是否“学过师”(即传师学师)密切相关。除未成家的“少年亡”外,凡有儿女者死后都要做功德,而死者已学师的(或在传师学师中做过“西王母”的女性)称学师人功德或大功德,须做三天三夜,身可穿青色寿衣;未学师者称白身人功德或小功德,情节较简单,只做一天一夜,只能穿蓝色寿衣。妇女(除“西王母”外)死后亦做功德,其过程、内容与白身人功德相同。此外,做功德的时间选择也有相应习俗——人死后立即做的称热丧;因经济困难或其他原因(如吉日难定等)隔几年再做的称冷丧。可一个死者单独做一场,亦可几个死者一起做;上下代间不能下代先做,可两代一起做。就塘丘蓝氏的这次“做功德”仪式来说,俨然是一个学师人的冷丧功德。据死者长子蓝木根介绍,此次大功德是在3年前其父去世后,经时日测算定下的。参加此次功德仪式的族群成员除死者子孙外,则以本村三代以内的近亲属和死者妻子的娘家人为主。

这一被称为“太上集福功德道场”的“做功德”仪式语境,“通常由两(三)个彼此连接却又相对独立的神圣空间组成,一为供死者灵魂暂居、丧主守孝与亲属吊唁的灵堂;一为供仪式主持者(师公)请神与休息的师爷间,(再一个就是度化死者灵魂的‘度亡道场’)”[注]孟令法:《文化空间的概念与边界——以浙南畲族史诗〈高皇歌〉的演述场域为例》,《民俗研究》2017年第5期。。从现场的观察可知,塘丘蓝氏的这次“做功德”就是由上述三个彼此相连的神圣空间组成,而作为主体空间的灵堂(俗称“孝堂”)和“师爷间”,则是由蓝木根家的公厅及其兄弟家的公厅临时布设形成。具体说来,这种空间布设是从“剪道场”[注]“剪道场”并非仪式进程的某个步骤,而是为了布置仪式场域而事先准备纸本材料的过程。一般说来,这些纸本材料是由村中具有一定剪纸基础和书法技能的人负责完成,且很少划分学师与否,因为学师人不一定都是“有文化的人”,即能书会写、能剪会刻的人,而这一过程一般会持续两三天时间。开始,经“贴道场”[注]“帖道场”是将剪刻好的彩纸于仪式开始前一天拿到丧家,并当场写下联语和相关空间名称,再将之按由里向外(由右向左)的顺序依次黏贴于事主家的房梁上的过程。需要指出的是,做功德时,要先贴师爷间,后贴孝堂。再到“扮道场”[注]“扮道场”是一个十分形象的地方性话语,它是“贴道场”和“安祖”两部分构成,且为各类仪式活动得以正式进行前的最后阶段。所谓“扮”,固然有“打扮”之意,但这里专指“营造”或“布置”。在畲民的认识中它兼具动词性和名词性,前者是对道场的营造或布置,后者则是对这种动作及其所针对之对象的说明。实现的,其中最为重要的环节则是包含在“扮道场”中的“安祖”行为。所谓“安祖”就是将祖担中的“祠堂六宝”[注]祖担又称“游祖”或“佛担”,是同一宗姓或某一村落畲民的共有之物,多为师公保管,亦有一般村民保管,且世代相传,其名受迁徙影响。祖担是民间祠堂的一种象征物,由竹木材质制成,有箱(方)形和筐(圆)形两种样式,每种样式都有两只,内存“祠堂六宝”,即六种宗教性祭祀用具,包括香炉(蓝氏六只、雷钟二氏五只,象征排位——大小百千万念,雷少“念”,钟缺“小”和不同神祇——神仙、祖师、射猎、下座、仙童、战兵或祖本、祖师、下座、神仙、打猎等)、祖牌(灵位牌,刻写祖先名讳的木制牌位)、祖图、木刻龙首(或称祖杖、盘瓠杖、族杖、龙首师杖、法杖等,以木制雕刻而成,亦有采外形奇特的树枝或树根制成,它不是权力的象征,而是学师者身份信息得以绑定的用具)、族(宗)谱以及楹联(又称对联,是张贴于祠堂或畲民家户大厅中的对仗工整且兼具文学性和历史信息的固定用语,为了避免后代遗忘,它常常被记入本支系宗谱,而(安邦定国)功建前朝帝喾高辛亲敕赐(教授),(驸马金卿)名垂后裔皇子王孙免差摇”出现最多)。依次排布于灵堂和师爷间的过程。据笔者观察,塘丘蓝氏的“祠堂六宝”并不齐全,缺少祖牌、祖杖及宗谱,但这并不影响逝者家公厅的由“俗”转“圣”。因为在塘丘蓝氏畲民看来,香炉和祖图才是神圣空间得以营造的核心法器。总体说来,这一开始于24日中午的“安祖”行为是从师爷间到孝堂依次展开的,且在不到20分钟的时间内就得以完成,而进行法器排布的人员则是被称为“能人”的本宗族师公。在仪式现场笔者看到,三清图首先被悬挂于师爷间的上首(香案上方)[注]三清图的并列悬挂的顺序为(面向观察):元始天尊(中)→太上老君(左)→灵宝道君(右)。,紧接着由左向右依次将金鸡图和玉兔图悬挂于师爷间中部的梁柱中段。随后,一幅太乙天尊图被悬挂到孝堂内部,而长联则在最后被师公从左(上卷)到右(下卷)悬挂于孝堂外部的廊檐下(图1)。

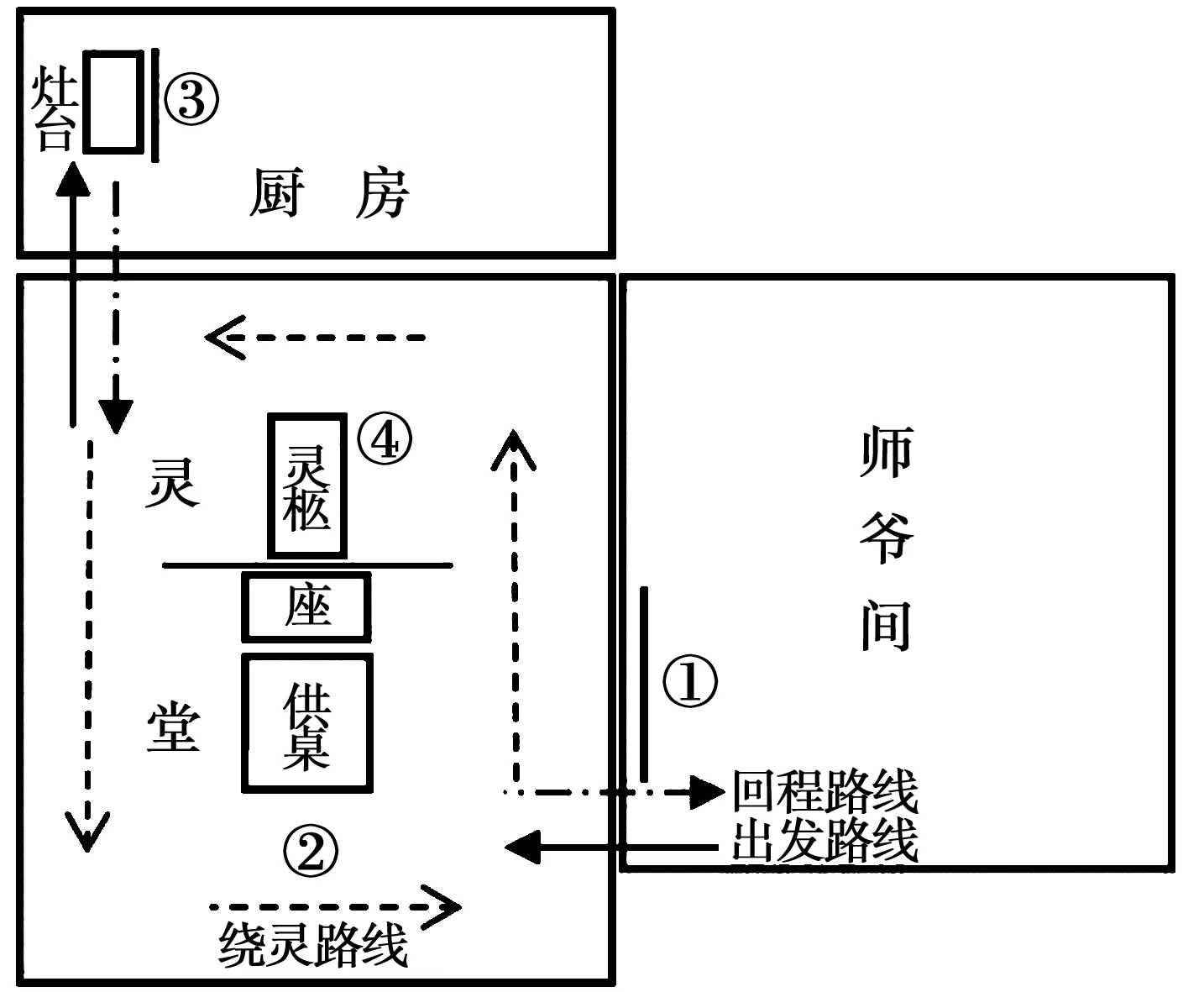

图1 塘丘“做功德”祖图位序示意图(蓝木根家一层)

从实地观察与人员访谈可知,相较于师爷间仅以祖图、香炉及书有联语的剪纸为营造法器的“简单”布局,孝堂则相对复杂。简言之,孝堂中的各类物品从内向外排列,并于空间中部设下隔断(以竹栅与麻布为之),从而形成祭祀悼念区(外)和孝子守灵区(内)两个分属“生”与“死”的空间。其实,这两个空间并未截然分开,而彼此间的互联互通也为亲属直面逝者并进一步祭奠,和师公祭祀以超度亡灵提供了连接通道。不过,需要注意的是,做功德时的图像悬挂,十殿阎王图是与其他图像有一段时间间隔的——这十幅人物肖像画是在仪式进行到一定阶段时[注]一般是在“大夜书”演述前挂出。所谓“大夜书”,又称“大夜本”“大夜紫书”,在部分浙南畲民聚居区还被称为“太上救苦仪文”“大夜救苦道场科文”或“做阴事过夜做功德书”等。这本“书”不仅是一本记录亡魂是如何被超度出地狱之过程和所唱念经文的“书”,同时也是师公在请/送十殿阎王时保护自我不受阴灵侵害的重要法器——请/送各路神祇前来超度亡灵的是由扮演防奏(防照)的两位师公负责,当他们在唱念完“请天尊”后,便要用“大夜书”遮住自己的脸,依次(轻手轻脚并弓身)走向十殿阎王(来回十次)以表敬意,而这一过程则被称为“举十王位”。“大夜书”演述直接对应于“太乙天尊图”和“十殿阎王图”。,才被悬挂于孝堂前半部的板壁上方,并在夜中请(送)阎王后,立即卷起(以防阴灵伤及生人),并在“大夜书”演述完毕后取下[注]十殿阎王图的悬挂较为简单,是按左双(②④⑥⑧⑩)右单(①③⑤⑦⑨)的形式进行,但收图则相对复杂,是按逆时针方向,依次从①收到⑩,而且每收一幅,还有一段经文演述,且主唱者要手持蜡烛行跪拜礼。。此外,由于孝堂和师爷间是分开布设的,所以在整体上会呈现出更为多样的空间形态。在很多情况下,“做功德”的空间营造是依据丧家居住环境而设定。虽然灵堂一般不会脱离住居公厅而独立设置,但师爷间的营造地点也不可随意——须以有利于衔接孝堂中的仪式步骤为佳,且不能影响彼此进度的空间需要。因此,师爷间与灵堂间的距离多选在三到五米,或在两旁,或在斜对面。之所以很少出现面对面布局,其原因就在于不能妨碍各路神祇、祖先的进出,同时为了避免阴阳两类神祇的交叉,从而保护逝者及生者的灵魂不受侵扰。总之,“做功德”不仅是一种超度法事,同时也反映了浙南畲民如何理解“阴/阳”与“生/死”的生活哲学。

二、仪式进程中的“功德歌”演述

“做功德”有着极其复杂的行为规范。在三天三夜的仪式活动中,参与其间的师公、亲属及友人要历经大小近百个步骤才能实现对逝者亡魂的超度。不过,从仪式主持者——蓝土成、蓝李良(1965-)及钟小波(1994-)——的现场解释中,笔者发现,这些环环相扣的步骤大体可由以下四个部分组成:

第一,请神安祖,即起头。用祖图、香炉及剪纸等布置灵堂和师爷间,并“洒水”祛除道场内的邪祟和杂物,以为请神落座于祖图之上做准备;第二,出白朝祖,是为招魂,即接死者灵魂和本家上三代先人回家参加“阴寿”,各亲属“行孝”祭拜。第二天上午,丧家要“炊孝饭”“奠酒”,意为请祖先与家人共享盛宴,以保平安;第三,行门烧香。由师公以歌舞形式回溯族群迁徙史,此间要在灵柩处烧化死者生前准备的二十四张度牒,并唱一牒、舞一牒、烧一牒。晚饭后“赶煞”“打五岳门”“开桃源洞”“唱‘大夜书’”——用以引领死者出地狱并回归祖地;第四,压毕七,意为结尾。在仪式最后一晚至鸡鸣时,以歌舞形式展开“白鹤舞·安魂”“闹灶房·宴祭”“话酒·讨吉”“亲友祭”“孝子出门祭”以及“背老伽·送灵入祠堂”等六个环节。然后“拆寨”“团兵”“送神”“安祖”[注]此处的“安祖”是与仪式开始时的“安祖”,即用祖图、香炉及剪纸等仪式法器营造仪式场域不同,这里的“安祖”是在仪式结束时拆除或收回仪式法器,并将祖图和香炉送回原处保管的过程(房梁上的剪纸要当场烧掉),而这里的“寨”就是“仪式场域”的地方性称谓,是师公自带或所请“兵马”的安歇与行动处,“团兵”就是由师公将各自的“兵马”随身带走或将请来的“兵马”送入祠堂(即祖担)的过程。。就本文所要论述的“功德歌”演述而言,它位处第四阶段,是“白鹤舞·安魂”与“闹灶房·宴祭”的核心组成部分,并与“话酒·讨吉”有所重叠。

“功德歌”或称“功德仔歌”,为“薦拔功德(仔)歌”的简称,是由四位青年男性[注]其中一人必须为学师者,详见后文。合作演述的七言悼亡“经”。所谓“薦拔”即为逝者进行超度,因此“薦拔功德歌”也可理解为超度亡魂时所演述的一种民间经文。通过对现场各类口头演述的聆听,笔者认为“功德歌”的演述声调是介于“经文”念诵与民歌演述的一种特殊表达;但从其所演述内容看却又是典型的“经文”形式,所以“功德歌”演述虽有“歌”的声调,却改变不了它的“经文”属性。通过现场观听并核对演述者之一——雷永权(表1)——所保存的“功德歌”抄本,笔者得知他们所唱经文共分14段,即“齐声贺”“十二月歌”“大离别”“小离别”“唱妇苦”“洋大(传洞)”“牛春水”“二十四孝”“添师爷”“行孝五更叹”“灶君保佑”“七子再来保”“保护冉正厅灶”以及“楼鹤”。在三个多小时的演述中,“功德歌”不仅反映了畲民群体对美好生活的向往之情,同时也表现了他们对道教(闾山派)的虔诚信仰;前者如“十二月歌”,其文唱道:“正月正,正月做餐等亲情……罗漠过田齐荫水,田中何水荫禾苗。直透上春二三月, 鸟爬来叫报新春”,又如“灶君保佑”中唱道:“你是蓝家人灶君,保护子孙万余人……保佑子孙置田庄,有余谷米已万仓;保佑进财又进宝,库里金银罗斗量”,而后者如“添师爷”,其中就有对“上祖公:中位师爷/神仙老君;中祖公:祖本师爷,宽心见且座;下祖公:九郎战兵/众位师爷”的秩序安排。

从贴于师爷间后侧(厨房)的“‘做功德’职员表”可知,塘丘蓝氏“做功德”人员分工有着相当复杂的层级结构,涉及仪式主持者和勤杂人员的职位多达26个,共有50余人参与其中[注]这26个职位分别是:孝道、防奏、阴师、同师、开门、修门、亻灵、缚座、道场、押吉、外库、香官、排祭、担当、小年、鼓手、夜郎、鼓乐手、守孝、厨师、搭菜、烧饭、烧火、倒菜、洗盆以及杀生。限于本文研究对象与篇幅,本文将不对除“担当”“小年”“鼓手”以及“夜郎”外的其他职位名称做出阐释。,且均为死者的近亲属。具体到“功德歌”,其演述人则是由丧家近亲属中四名青年男性分角色担任,而这四个角色分别是“担当”“鼓手”“小年”以及“夜郎”。

据仪式主持者蓝庆贤(1969-)与钟小波介绍,虽然四个角色并不一定都是学师人,但“担当”一职必须由学师人担任,因为“担当”不仅是一个专门“职业”,即演述过程的引领者,也是最终将“盘瓠尸身”从树丫上“挑”下来的人。此外,扮演该角色的人还要手持画有符咒的桐木刀(俗称“阎浮刀”)上下舞动,以模仿“挑”的动作,所以这个人必须是身负“兵马”的学师人才能驾驭。与“担当”的职责和性质不同,后三者所代表的则是普通畲民中身强体壮的青年男性,他们的作用就是用敲锣打鼓的方式恫吓威胁“盘瓠尸身”的飞禽走兽,以为“担当”做辅助。不过,相较于“鼓手”意义的直接性,塘丘畲民对“小年”和“夜郎”的理解则相对模糊。一般认为,“小年”就是青少年的代表,而“夜郎”则具有引魂回归并为之守夜者的意思。虽然笔者并不清楚这种理解是否已经触及四个角色的真正含义,但这并不影响当地畲民基于仪式传统而设定这四个角色,并模仿神话世界的“寻祖”行为。而能担任后三个角色的族群成员,也必须是习得“功德歌”的青年代表。由此可见,学师与否并不代表族群成员是否会演述相关经文,而在于他们是否自幼耳濡目染并继承了这种口头传统。在塘丘这次“做功德”仪式中,“功德歌”的演述人由雷永权、兰小敏、兰兴旺以及兰士标担任(表1),他们均来自郑坑乡山垟村,与死者具有极其紧密的叔伯关系。

表1 “功德歌”演述人基本信息表

“功德歌”演述可分四个阶段,三个空间:①在师爷间坐着演述“齐声贺”,即开始;②转移到孝堂,绕灵演述“十二月歌”至“行孝五更叹”的内容;③进入灶房坐着演述“灶君保佑”至“保护冉正厅灶”,并在接受丧家女性的酒食款待时,与其对唱“保灶哀歌”;④返回灵堂并于灵柩旁演述“楼鹤”,是为结束(图2)[注]据笔者调查,部分地区的演述者还会扮演捉鹤人并跳“捞鹤舞”,以此模拟逝者驾鹤归祖的虚幻场景。演述结束后,洋木刀和木块要放在灵柩下面,待仪式结束后进行焚化。。不过,在演述开始前的师爷间里,还要举行一个“给法器”的简单仪式,即孝子将刀、鼓、木块跪交于四名演述人。据传,刀原为书有符文的铜刀,现以桐木制成,上书符文,俗称“阎浮刀”;木块原为铜饼,现以桐木块代替,用以击打节拍,俗称“打饼”。进入演述情境后,担当手持阎浮刀与手持小鼓的鼓手为一组;小年与夜郎各持桐木两块为一组,并按“担当—鼓手—小年—夜郎”的顺序排列。需要注意的是,在具体的演述过程中,四人的身姿转动也在“鼓手”和“小年”间形成一组对应关系(表1)。也就是说,绕灵舞唱的四人可以形成三对“面对面”的组合。现场观听让笔者意识到,持续三个多小时的“功德歌”演述,虽以悼亡、祈福及劝善为主要内容,但其演述过程却也表现出一定的娱乐性,特别是在“忘词”和两两相对的时候。可是,由于此“歌”需要一个较长的演述时段,所以当“劝酒”环节叠加进来时,其“观众”或“听众”便开始转移——一方面,“功德歌”的伴奏效果及唱法较为单一;另一方面,“劝酒”具有考验逝者长媳与众师公及逝者妻子娘家人智力的竞技性[注]“劝酒”在师爷间举行。逝者长子双膝跪在为师公及娘家人备办的筵席前,身旁的妻子要用“歌”的形式向他们讨口彩,即要吉祥话或祝福语(从娘家人开始,由里向外,由左向右,且应答者还要依次传递书有逝者大位名(纸质牌位)的托盘)。这种吉祥话或祝福语,也有一定演述规则,它既可以是“歌”形式,也可以是“说”形式,虽然后者居多,但依然要求其词合辙押韵。由于媳妇要以娘家人和师公与自己家的亲属关系来定“歌词”内容,即便她事先有所准备,但有时还要随机发挥,毕竟“坐宴受讨”的人也可能会临时改变。娘家人和师公同样要以这种规则进行回应,但相较于媳妇,他们就没有那么大的压力,毕竟是多人对一人。笔者在塘丘所见为24人对1人,不过,蓝木根的妻子(逝者长媳)也有一位老年女性在旁边帮衬。,因而更具观赏意味。

图2 塘丘“功德歌”演述空间转换路线示意图

总之,尽管“话酒”环节的到来减少了“功德歌”演述的“观众”或“听众”,但这并不影响四位演述人对剩余经文的继续演述——对演述人来说,他们所面对的不仅是生者,更是至亲之人的灵魂以及萦绕其间的祖灵与神祇,而他们对这一分工的接受并执行,既是一种责任,又是一份义务。因此,作为一种灵魂超度过程,“功德歌”演述也具有慰藉生者的深层内涵。

三、长联叙事情节的仪式再现

从长联描绘的叙事情节看,丧葬活动所占据的画幅远远超过了其他人生礼俗(诞生礼、传师学师及婚礼)在画面上的直观反映。之所以会出现这种图绘模式,塘丘畲民的自我解释亦较含糊,但从另一个层面推测,这或许同人们对“仙”“凡”可见性的不同理解有关——仙界是易想难见的虚幻存在;人间是可想可见的真实生活。因此,对二者的繁简描绘不仅折射出想象是对生活的模仿(仪式本身就是象征性的),同时也反映了人们隐藏虚幻(保护仙界),袒露真实(呈现生活)的世界观。此外,有些人生礼俗(特别是传师学师)并非每位族群成员(尤指女性)都要经历的“社会考验”,但死亡却是任何人都无法逃脱的最终归宿,而这似乎也成为绘图人员有目的地选取叙事情节加以摹绘的一种因素,即希望后世按图索骥地为逝者完成最后的人生之路。在仪式现场的大部分塘丘畲民告诉笔者,丧葬仪式的主要环节都可在长联上找到对应的画面,只是随着时代的发展,很多程序被人为地简化了,就像20世纪60年代还于出殡中出现的“立鸡于棺”习俗既已不存。不过,长联对做功德的描绘却在现实生活中显得更为复杂,而这正同其他人生礼俗一样,仪式本身就成了解读长联特定叙事情节的有利佐证。只不过,仪式所对应的图像情节是有限的,而长联所描绘的人物(盘瓠)生平对其则是包含的。

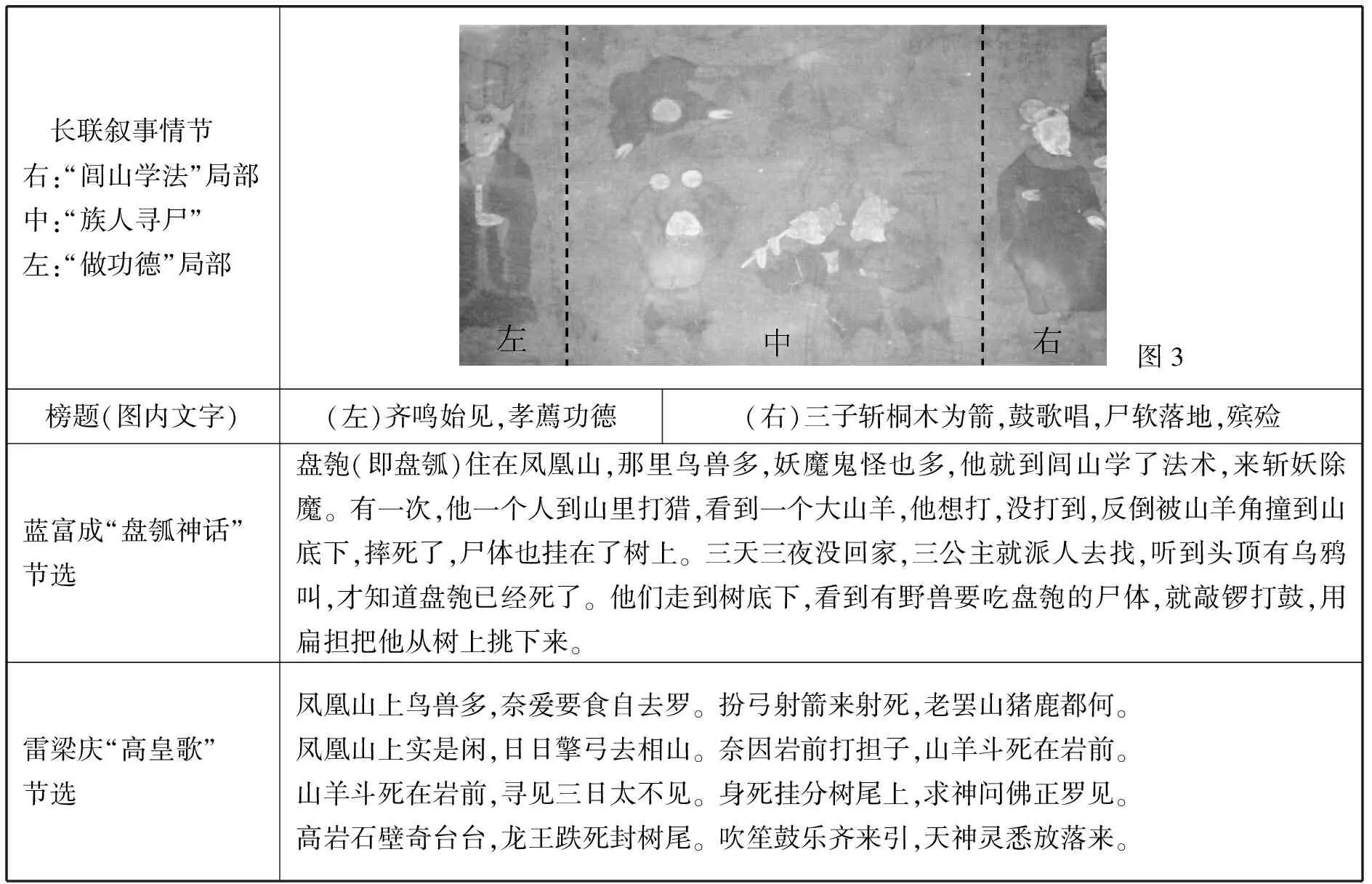

虽然“功德歌”演述不仅是仪式进程的重要环节,也是具有典型象征意义的集体行为,但从塘丘蓝氏所使用的长联(下卷)来看(图3),这种演述行为并非丧葬画面的组成部分,而是“做功德”乃至整个丧葬活动开始前的一个“寻尸”过程。在塘丘(乃至整个郑坑乡)畲民的口述记忆中,有着基本一致的盘瓠“死亡”信息。村民蓝富成(1948-)所讲述的“盘瓠神话”就有相关表述(表2)。与此相似,众多内容一致但版本不同的史诗《高皇歌》,也对这一情节做了描述。如同属一个畲民聚居区,且与塘丘蓝氏有着姻亲关系的景宁县渤海镇上寮村畲民雷梁庆(1946-,本次“做功德”仪式的主持者之一),也曾在他演述的“高皇歌”中唱叙了这一内容(表2)。

表2 长联叙事情节与盘瓠神话和“高皇歌”相关内容对照表

从图3我们可以看到,其中部所描绘的叙事情节其实是由三个连续发生的神话母题(“山羊触死”“尸悬于树”及“族人寻尸”)并置而成的空间叙事模式,而位于右侧的“榜题”显然是一个基于画面空间的错位书写,其所解说的图像情节无疑是其左侧的“功德歌”演述场景。然而,榜题文字虽在集体行为的描述上与仪式生活具有某些相似点,但细节表述依然与实际情形有所误差,而这主要体现在以下两个方面:一是人员构成的数量差异;一是桐木所作法器不同。另外,图像人物与演述人所持法器也有明显区别。而塘丘及其亲属村落的畲民在解释这一文化现象时也很含糊,但有一点引起了笔者的注意,即图像上的“三子”并不包括盘瓠长子盘自能,而是次子蓝光辉、三子雷巨佑及女婿钟志深。之所以如此,其原因则来自“盘姓消失”的传说[注]据闽东畲族宗谱记载,唐光启年间,畲民从闽王王审之“由海来闽,……盘王碧一船被风漂流,不知去向,故盘姓于今无传”。闽东畲族另有一说:明洪武年间,畲族先民为避朱元璋的迫害,从潮州下海,漂流到闽东,其中盘姓受海浪冲击,飘往番界。还有一说:“忠勇王裔孙盘铭(官职光禄大夫)等见秦朝无道,率弟侄逸集于广西第内刀耕火种,以避世乱”。“忠勇王世孙盘、蓝、雷、钟同迁广西栖避秦乱……共数千户散行广西”。参见蓝炯熹:《畲民家族文化》,福建人民出版社,2002年,第77页。,而这恰与“高皇歌”所唱“蓝雷三姓好结亲,都是南京一路人”一脉相承,但这并不影响当地畲民对盘姓成员的集体记忆。因此,在实际的“功德歌”演述中加入了第四个角色,以体现四姓同源共祖的族群属性。这一图解似乎在告诉我们,祖图长联的出现应当是比较晚近的事,至少在“盘姓消失”的“唐代”是不可能产生的。虽然某些畲民支系的长联在表现这一叙事情节时,也出现过四人场景,但塘丘蓝氏长联的“三人”描绘也非个案,不过也有超出四人的现象(图4)。

图4 福建某雷氏长联(复制本藏丽水学院中国畲族文献资料中心·左)、景宁县鹤溪镇周湖村雷氏长联(中)、云和县雾溪乡坪垟岗蓝氏长联(右)

以上论述虽主要来自塘丘蓝氏这一个案,但“功德歌”演述作为一个(曾)普遍存在于不同畲民聚居区的丧葬环节,也得到部分学者的关注。有学者指出:“因畲族始祖打猎,被野兽角死深山,族中青年往山中寻找始祖,害怕群兽伤害,所以持铜刀、铜饼等武器,击起鼓,唱起歌以驱散野兽,现做功德唱功德歌是对上辈青年英勇寻找祖先的纪念”[注]浙江省少数民族志编纂委员会编:《浙江省少数民族志》,方志出版社,1999年,第349页。。尽管这一解释将“铜刀、铜饼”的作用置于“寻尸”者的自我保护,是与上述各类口头传统所认定的“挑尸”功能截然不同的集体认知,但这也充分体现了作为口述记忆组成部分的“功德歌”演述,是不属于丧葬画面的事实。换言之,长联的叙事模式虽是空间性的,但故事情节的图像呈现却同言语表达一样是时间性的,而“做功德”的实际表现已然将发生于丧葬活动前的“寻尸”过程置于了仪式进程之中(图5)。

图5 “功德歌”演述在图像与仪式中的错位示意图

对于这种将图像空间转换为言行时间的叙事现象,塘丘及其亲属村落的畲民同样未能给出准确解答——他们中有人认为,仪式过程是老一辈人传下来的,具体到每个步骤的产生则似一个“谜”,但“做功德”中的行为模式必须同长联所描绘的基本情节保持一致,如此才能符合“回归祖地”的既有“规矩”。据此可知,长联所描绘的叙事情节对族群成员的集体行为具有十分显著的约束作用。在笔者看来,这种时空倒置的叙事现象很可能只是图像与言行的互仿结果,但为了更完整地表现“死亡”过程,不存于后世的“寻尸”环节在以事件顺序为基础被绘入长联时,其行为模式也被合理地融进特定仪式步骤,只是这种行为表现是基于何种考虑而加以实施地,却已很难探寻[注]笔者的猜想并不指向“言行”与“图像”所出现的先后顺序,即谁先谁后并非笔者所要表达的内容。。另一个更值得关注的现象是,虽然“功德歌”演述是长联描绘的重要叙事情节,且在具体仪式环节中得以重现,但通观整部《功德歌》我们不难发现,14段经文演述并无一则可与长联叙事情节构成交互指涉的叙事关系,相反上文引述的盘瓠神话和史诗《高皇歌》,却直接阐述了三个并置于同一个画面的连续情节。之所以会发生这种“图”“文”及“言”的不对称表述,或许就在于塘丘畲民所说的——“功德歌”本身并不具有解释性,而是基于实用价值而创作的“驱赶鸟兽”的恫吓之语。虽然我们并不知道最初的“功德歌”究竟演述了哪些内容,但后世的发展却表现出以悼亡、祈福及劝善为主的内容体系,并由此统一了畲民的世俗期许和神圣演述。

基于以上论述我们可以说,如果“功德歌”演述是对神话记忆的仪式再现,那么并未表现长联叙事情节的“功德歌”,则是在族群成员有规律地身姿舞动中,实现了与长联叙事情节地交互指涉。总之,空间固定的长联叙事情节与时间流动的仪式进程虽在事件发生的顺序上产生错位,但这种基于神话记忆而由身姿律动对接的“功德歌”演述画面,则凸显了畲民群众对先辈功业的赞颂和“回归祖地”的愿望及美好生活的期许。

四、身姿媒介:“图”与“言”的交互指涉

作为一个神话母题,“族人寻尸”不仅在盘瓠神话和史诗《高皇歌》中得到广泛传播,也成为长联叙事情节得以描绘的普遍存在。虽然不同畲民支系由于时空原因而使长联画面产生些许差异,但这并不影响我们基于言语叙事而对图像画面进行解读。然而,口头传统与图像叙事的交互指涉关系,并不代表图像空间所描绘叙事时间,可与实际演述行为产生直接的顺时性关联。本文所研究的“功德歌”演述则是这种现象的最好见证,而其之所以能与长联叙事情节发生交互指涉的叙事关系,其根本原因就在于“图”与“言”的身姿整合。也就是说,如果仅从“功德歌”所演述的内容出发,而忽略四人在仪式场域中的身姿舞动,那么我们就很难理清图像叙事情节如何与“功德歌”演述这一仪式步骤发生交互指涉关系。或许我们所能得到信息只是“声音”的恫吓作用,但无法理解这种时空错位所形成的叙事效果反映了怎样的族群心理。

尽管上文多次提到的“交互指涉”(cross-referencing)或“传统指涉性”(traditional referentiality)是源出史诗研究的两个意涵基本一致的术语,并分别由史诗学家格雷格里·纳吉(Gregory Nagy)和约翰·M·弗里(John Miles Foley)提出。正如巴莫曲布嫫所言:“从英雄诗系,到两部荷马史诗,再到各种城邦版的荷马史诗,这些文本之间是互有关涉的,取决于叙事传统的渐进演成和构合。有些典型的史诗叙事片段还出现在壁画和瓶画上,在细节上有一些差异。所以,纳吉提出了‘交互指涉’这个概念,并指出应当从一种历时性的观察出发,去理解史诗传统,从一个吟诵片段到另一个吟诵片段之间的任何一种交互指涉都当视作传统。在弗里那里则被概括为‘传统的指涉性’,跟纳吉的概念可谓异曲同工。”[注]巴莫曲布嫫:《英雄观、英雄叙事及其故事范型:传统指涉性的阐释向度》,《民族艺术》2014年第3期。由此可见,不论是“交互指涉”还是“传统指涉性”,都是在“历史性”的维度中勘察“文本和文本之间,或者演述事件和演述事件之间,或者演述人和演述人之间,甚至文类与文类之间”[注]范雯、巴莫曲布嫫等:《〈英雄观、英雄叙事及其故事范型:传统指涉性的阐释向度〉问答、评议与讨论》,《民族艺术》2014年第3期。的叙事传统。在美国叙事学家杰拉德·普林斯(Gerald Prince)看来:“对叙事作品的研究不受媒介的局限,因为文字、电影、芭蕾舞、叙事性的绘画等不同媒介可以叙述出同样的故事”[注]申丹、王丽亚:《西方叙事学:经典语后经典》,北京大学出版社,2010年,第5页。。也就是说,同一叙事对象可以凭借不同叙事媒介,并在人为作用下,于体系化的结构中,更趋完善地表达自我内涵与外延,从而为人们提供更全面理解既定社会存在的途径或手段,而长联与“功德歌”的叙事关系同样反映了同一叙事片段可由多媒介表述的事实。

可是,当我们回观长联与“功德歌”演述间的传统指涉性时,就能发现口头传统与图像叙事并不具有时空位序的一一对应性。而叙事时间、图像空间及仪式进程的错位,则反映了不同文类甚至演述行为,对同一叙事情节所在时间序列的不同(选择或)表现形式。作为盘瓠神话和史诗《高皇歌》的叙事片段,不论是长联叙事情节还是“功德歌”演述行为,都是保障上述口头传统得以完整表达的基础,而这些内容一致的叙事片段同样是反复出现的文化传统。正如格雷戈里·纳吉在谈论荷马史诗的传统指涉性时所言:“一旦荷马诗歌的‘叙事片段’(episodes)及其先后顺序按自身的轨辙发展成一种传统,那么顺理成章的是,从这一序列的一个叙事片段到另一个叙事片段之间的任何一种交互指渉(cross-reference)也将成为一种传统。……在我们今天所欣赏的二维文本中,任何这样的交互指渉在当时都并非仅在一次演述中就出现一次——而是在一个专门化的口头传统及其三维的连续统一体之内,可能会发生的无数次再演述中的无数次复现”,而“事件的编排在故事讲述中一个接一个地发生;但在交互指渉中,这样的序列被忽略了。就好像是全部遗存指渉的只是时间的一个单独瞬间,也就是说,此时此刻”[注][奥]格雷格里·纳吉:《荷马诸问题》,巴莫曲布嫫译,广西人民出版社,2008年,第179页。。不过,尽管长联叙事情节与“功德歌”演述共享了同一个仪式场域,并在一次性的演述中实现了二者的互释功能,但二者在内容上的互涉关系却不是图像与言语所能直接完成的,相反舞动的身姿才是连接二者的唯一媒介。因此,具体民俗事项(间)的“交互指渉”可以是自足的,但有时也需要媒介的支撑。

口头传统与图像叙事的交互指渉之所以存在媒介,其根本原因就在于口头传统与图像叙事并非纯粹的文本间指渉,而是具有相应语境的言行间互释系统。虽然仪式活动的程式固定性远高于史诗“创编”所依赖的程式规则,因而“传统作为一种叙事方式可以根据不同的语境被调用”的实践倾向,对类似于畲族“功德歌”这种必须依据固化文本才能不影响仪式进程的口头传统来说,的确需要一个转译过程。但“本土社会的地方知识体系中存在着一整套的”叙事话语,而这充分反映了叙事传统中的人——作为叙事传统的“秉持者(bearer of tradition)——演述人、听众乃至地方学者”对叙事传统的感知经验、价值判断及实际操演,即“传统本身所具有的阐释力量”[注]巴莫曲布嫫:《叙事型构·文本界限·叙事界域:传统指涉性的发现》,《民俗研究》2004年第3期。是我们发现“图”与“言”叙事“媒介”的基础。进一步讲,口头传统与图像叙事的交互指渉是在特定语境中发生的,而作为媒介的身姿只有在此时才能发挥叙事功能,并成为纠正“错位”的显性手段。