国外用户在线健康信息行为研究进展*

0 引言

近年“互联网+健康医疗”服务模式快速发展,在线医疗行业初具规模[1]。然而,我国居民健康素养水平仅为11.58%[2]。这表明用户日益增长的在线健康信息需求与健康信息素养水平发展之间存在不平衡的矛盾。近年爆发的医疗伤害事件“魏则西事件”暴露出用户在线健康信息行为面临挑战。因此,开展用户在线健康信息行为的研究显得极其迫切。

健康信息泛指与人们身心健康相关的医疗或保健信息,包括医学知识、保健知识、健康服务信息等[3]。在线健康信息行为是指用户利用互联网寻求、获取、评价、分类和利用健康信息以满足个体的健康信息意识和需求的一系列信息行为[4-5]。用户包括但不仅限于消费者、患者、医护人员以及互联网医疗的参与者。通过对Web of Science、ScienceDirect、中国知网、万方等数据库进行文献检索发现,国外就用户在线健康信息行为已进行了大量研究,国内该领域的研究尚未受到广泛关注。因此,本文旨在通过对国外用户在线健康信息行为相关研究文献进行系统梳理,明确该领域重点关注的研究方向及研究主题,为国内用户在线健康信息行为相关研究提供一定的借鉴,也间接为国家实施“健康中国”战略以及完善在线健康信息服务体系提供有益的参考。

1 研究设计

1.1 研究方法与研究工具

双聚类分析是对数据矩阵的行与列同时进行聚类的方法,能够较为完善地分析低维与高维数据,在探测学科研究前沿与知识基础方面明显优于传统聚类方法[6]。本文利用该方法对样本文献进行分析,以清晰地展现用户在线健康信息行为研究领域中具有代表性的研究方向。gCLUTO是双聚类分析使用的主流软件。

文本编码方法是内容分析常用技术,通过探索、调查和检验以发现文本内容中的思想和观点[7]。本研究通过对国外用户在线健康信息行为各研究方向下的样本文献进行文本编码,归纳出各研究方向下的研究主题。其中,NVivo定性分析软件与文本编码十分契合,被广泛应用于组织、编码与分析文本数据。然后依据双聚类分析和文本编码的数据分析结果,提出研究结论与建议。

1.2 文献获取

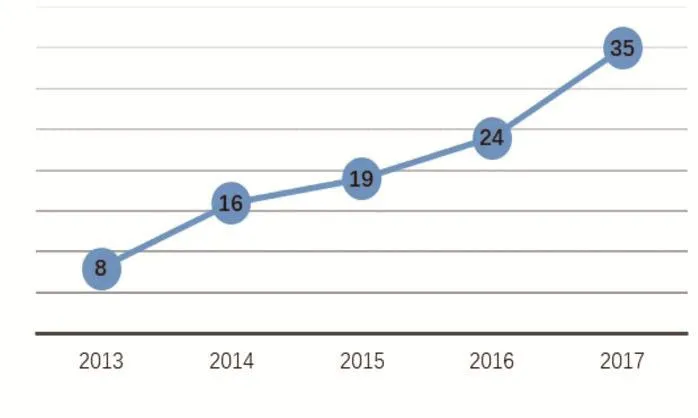

为获得与研究主题相关度较高的文献资料,本研究采取以下两个步骤来搜集文献[8]。第一步,在数据库中检索相关文献。基于前期文献调研,以(“online/Internet health information”and“behavior*”)为检索词在Web of Science核心合集中进行主题词检索,共检索到183篇相关研究文献。第二步,对检索到的研究文献进行筛选。通过逐篇阅读摘要和关键词的方式,排除发表在外文期刊的国内研究,筛选出符合研究主题的文献151篇。为确保研究主题的时效性和权威性,重点选取近5年(2013-2017年)发表在SSCI期刊上的相关研究文献共102篇,作为本文的样本文献。样本文献数量分布见图1。检索时间段为2018年1月20日-1月24日。

图1 国外用户在线健康信息行为研究样本文献数量分布

2 研究过程

2.1 双聚类分析

本研究参照双聚类分析的基本步骤,即按照高频关键词判定、建立文献—关键词矩阵以及双聚类图谱分析的步骤,对样本文献进行量化统计分析,揭示出国外用户在线健康信息行为领域的主要研究方向。

2.1.1 高频关键词判定

对样本文献的关键词进行词频统计,可以反映其所在领域的研究热点与方向[9]。对102篇样本文献进行关键词词频统计发现,共计457个关键词。对457个关键词进行数据清洗,包括同义词或近义词的转换,统一英文单词的大小写、单复数、写法等[10]。再参考高频词低频词界分公式[11],将词频大于3次的关键词进行提取,得到34个高频关键词,见表1。

2.1.2 建立文献—关键词矩阵

在高频关键词统计的基础上,对每个高频关键词在样本文献中出现的次数进行统计,建立文献—关键词矩阵(部分)见表2。其中,第一行中的阿拉伯数字001、002、003…分别代表样本文献1、样本文献2、样本文献3…;第一列为高频关键词;文献—关键词矩阵中“1”代表该高频关键词在样本文献中出现过,“0”代表该高频关键词在样本文献中没有出现过。如“Internet”关键词在样本文献1中出现过,为“1”,它在样本文献2中没有出现过,为“0”。

2.1.3 双聚类矩阵图谱分析

双聚类矩阵图谱中的每个小格的颜色表示该行所对应样本文献与该列所对应高频关键词的相对出现频次,颜色越深,表示出现频次越高,白色表示出现频次为0;图中用横线来分隔颜色方格,横线分隔的区域表示聚类的类别[12]。由图2可知,国外用户在线健康信息行为领域被分为4个主要研究方向,结合双聚类矩阵图谱每类所包含的高频关键词,为各类赋予能最大限度地囊括其含义的名称。类1包含“health information search”“online health information seeking”“health information seeking behavior”等高频关键词,将类1定义为“在线健康信息搜寻行为”;类2包含“health education”“eHealth”“health literacy”等高频关键词,将类2定义为“在线健康信息素养教育”;类3包含“Internet”“Internet use”“web forums”等高频关键词,将类3定义为“在线健康信息服务使用行为”;类4 包 含“health communication”“online social support”等高频关键词,将类4定义为“在线健康信息交流行为”。

表1 高频关键词统计

表2 文献—关键词矩阵(部分)

为进一步验证聚类效果,本研究对双聚类矩阵图谱进行可视化处理(见图3),其中山峰“0”“1”“2”“3”分别代表“类2”“类1”“类4”“类3”。山峰体积与类群包含的样本文献数量成正比,山峰高度与类内相似性成正比;山峰颜色分别为红、黄、绿、浅蓝、深蓝,依次表示类内相似性标准差由低到高[13]。由图3可知,山峰彼此独立、高度明显,说明聚类结果的类内相似性高,聚类效果较好;山峰“0”“1”“2”的峰顶为红色,山峰“3”的峰顶显示黄色,说明聚类结果类内相似性标准差较低,聚类效果较好。

图2 双聚类矩阵图谱

图3 双聚类矩阵山峰图

2.2 文本编码

通过双聚类分析揭示出用户在线健康信息行为研究的4个主要研究方向:在线健康信息搜寻行为、在线健康素养教育、在线健康信息服务使用行为、在线健康信息交流行为。本研究在此基础上,将各研究方向下的样本文献进一步导入NVivo 11软件进行定性分析,探析各研究方向下的研究主题。

2.2.1 样本文献编码

(1)将样本文献导入NVivo 11软件作为内部材料,按照双聚类分析的结果将样本文献分为4个研究方向,并以“在线健康信息搜寻行为”“在线健康信息素养教育”“在线健康信息服务使用行为”“在线健康信息交流行为”作为4个父节点。(2)逐篇阅读样本文献,在各研究方向下进行编码。为提高研究效率,研究者将样本文献的摘要、研究综述以及研究结论作为主要编码内容,其余部分作为编码的参考内容。首先,对样本文献中涉及研究主题与结论的内容进行概念化处理,每篇样本文献的研究主题仅编码一次,并标记为自由节点,共形成102个自由节点。其次,将初步形成的自由节点加以精炼和区分,运用NVivo 11软件的群组功能对其进行反复分组和归类,共形成10个子节点。子节点与父节点是相对概念,子节点是相对于父节点层次较低的范畴,父节点则是层次较高的范畴。

2.2.2 编码结果

经过上述样本文献的编码分析之后,编码节点间的逻辑关系已基本确立,图4清晰地展示出节点之间的归属关系。其中,在线健康信息搜寻行为研究方向主要包括不同群体在线健康信息搜寻行为、在线健康信息搜寻行为模式和在线健康信息搜寻行为影响因素3个研究主题;在线健康信息素养教育研究方向主要分为在线健康信息素养水平对用户行为影响和在线健康信息素养教育对用户行为影响2个研究主题;在线健康信息服务使用行为研究方向又可以分为在线健康社区使用行为、在线健康信息服务用户信任以及在线健康信息服务使用行为影响因素3个研究主题;在线健康信息交流行为研究方向重点包括患者之间的在线健康信息交流行为与医患之间的在线健康信息交流行为2个研究主题。

图4 文本编码结果

3 研究发现

3.1 在线健康信息搜寻行为

在线健康信息搜寻行为(online health information seeking behavior)是用户在线健康信息行为研究的重点研究方向之一,它是指用户为了满足自身的健康信息需求,减少对健康状况的不确定性,而通过互联网在线搜索有关健康知识或信息的行为过程[14]。它主要包括不同群体在线健康信息搜寻行为、在线健康信息搜寻行为模式和在线健康信息搜寻行为影响因素3个研究主题。

3.1.1 关于不同群体在线健康信息搜寻行为研究

不同群体之间的在线健康信息搜寻行为差异是重点关注的研究课题之一。研究发现,美国不同种族之间的在线健康信息搜寻行为存在显著差异,在本土出生的拉丁裔美国人更可能在线搜寻健康信息,而非本土出生的拉丁裔美国人在填写在线个人健康信息表格方面明显缺乏信心[15]。西班牙裔美国人在线健康信息搜寻行为与自身的健康状况之间也存在一定联系[16]。也有研究表明,不同疾病患者之间的在线健康信息搜寻行为会影响其健康状况。比如,对心肌病患者而言,在线健康信息搜寻行为有助于减少患者的心理焦虑[17];对糖尿病患者的而言,在线健康信息搜寻的用户更加关心自身的保健护理[18]。更有研究指出,数字移民与数字原住民之间的在线健康信息搜寻行为也存在显著的代际差异(generation gap)[19]。

3.1.2 关于在线健康信息搜寻行为模式研究

在线健康信息搜寻行为模式在一定程度上反映了用户在线健康信息搜寻行为习惯和规律。有学者就用户在线搜寻健康信息行为模式进行了探究,以用户在维基百科上搜索有关健康信息的行为作为观测对象,结果发现在工作周的开始阶段,用户在线搜索健康信息的频次达到高峰,其中,星期二的搜索频次达到最高;随着工作周的结束,用户在线健康信息搜寻频次逐渐下降,其中,星期六的搜索频次最低[20]。进一步地,基于自决理论(Self-determination Theory)的研究发现,自主性和人际关系是用户在线健康信息搜寻行为的重要动机[21],用户在线搜寻的健康信息类型主要包括症状、诊断、疾病治疗、减肥等[22]。

3.1.3 关于在线健康信息搜寻行为影响因素研究

在线健康信息搜寻行为受到多重因素的影响,它也是用户在线健康信息搜寻行为的重点研究主题之一。研究发现,自身健康状况、对互联网的熟悉程度、在线健康信息的可信度、个体态度、感知行为控制、主观规范等是影响用户在线健康信息搜寻的主要因素[23-24]。研究认为,用户在线健康信息行为也受到感知风险、信息过载和社会资本等因素的影响[25-26]。此外,社会经济地位、年龄、性别等人口统计学因素对用户在线健康信息行为具有重要影响[27-28]。进一步地,通过对40名健康信息搜寻者的实验研究也证明,信息偏好对用户在线健康信息搜寻行为产生影响[29]。结合情绪认知理论(Appraisal Theory of Emotions)和社会认知理论(Social Cognitive Theory)可发现,用户对在线健康信息的离散情绪反应对搜寻后的态度和行为有重要影响[30]。

3.2 在线健康信息素养教育

健康素养是指个人获取、理解和使用基本的健康信息与服务并作出合理健康决策的能力。相应地,在线健康信息素养可以定义为个人从互联网平台获取、理解和使用健康信息与服务并将所获得的健康知识用来解决健康问题的能力[31]。它主要包括在线健康信息素养水平对用户行为影响和在线健康信息素养教育对用户行为影响2个研究主题。

3.2.1 关于在线健康信息素养水平对用户行为影响研究

根据信息素养水平的高低可以将本研究的用户划分为:在线健康信息素养高的用户与在线健康信息素养低的用户。将上述两类用户进行对比研究发现,在线健康信息素养低的用户可能会因为羞耻心而不愿主动披露其健康信息,从而造成延迟诊断、危害健康等不良的影响[32];在线健康信息素养高的用户则更加主动积极地在互联网搜寻健康信息并寻求社会支持[33]。而且,在线健康信息素养低的用户在获取网络健康信息时会将更多的时间精力花费在无关紧要的信息上[34]。

3.2.2 关于在线健康信息素养教育对用户行为影响研究

在线健康信息素养教育是改善用户健康水平的重要影响环节,它对不同用户群体的健康行为具有较为显著的影响。有研究指出,将在线健康信息素养教育纳入学校健康教育课程将有助于提高学生的健康水平[35]。不仅如此,在线健康信息素养教育也可以促进孕产妇和婴幼儿的口腔健康[36]。现如今,由于互联网已经成为用户获取健康信息的主要来源,健康信息素养水平的高低又是造成健康差异的主要因素,因此,在线健康信息素养教育受到学术界的持续关注,并正在成为新的研究课题。

3.3 在线健康信息服务使用行为

随着互联网的发展,面向用户的在线健康信息服务不断涌现。在线健康信息服务使用行为是用户在线健康信息行为的重要研究方向之一,它主要包括在线健康社区使用行为、在线健康信息服务用户信任以及在线健康信息服务使用行为影响因素3个研究主题。

3.3.1 关于在线健康社区使用行为研究

在线健康社区(Online Health Communities)是指用户通过互联网了解健康信息、寻求或提供健康咨询以及成员间交流的在线社区。在线健康社区的用户可以分为4种类型:看守者(Caretaker)、机会主义者(Opportunist)、科学者(Scientist)和冒险者(Adventurer),有研究针对以上每种类型用户在虚拟健康社区中健康信息行为的差异进行了探讨[37]。用户使用在线健康社区的行为效果暂无定论,一方面,在线健康社区可以显著改善用户的健康状况[38];另一方面,在线健康平台在疾病诊断中发挥的作用有限[39]。可以看出,当前对在线健康社区的研究仍处于探索阶段,利用在线健康社区来改善与保持健康具有非常大的潜力。

3.3.2 关于在线健康信息服务用户信任研究

用户信任被认为是信息服务使用的关键因素。用户对在线健康信息服务的信任可以分为2个维度:对健康信息提供者的信任和对健康信息网站的信任。以技术接受模型(TAM)为理论基础,有研究发现感知易用性和感知有用性对以上两个维度的用户信任都有显著影响[40]。在借鉴理性行为理论和期望确认理论的基础上,对在线健康信息服务用户信任的纵向研究表明,信任对用户接受在线健康信息服务的初始阶段和持续阶段均有重要影响[41]。作为互联网用户最活跃的群体之一,大学生人是在线健康信息的活跃用户,他们信任在线信息并将互联网视为健康咨询的有效来源[42]。实证研究发现,大学生信任在线健康信息服务的主要因素包括权威性、风格、内容、有用性、品牌、易用性、可信性和可验证性等[43]。不同文化背景的用户对社交媒体中的健康信息的信任程度存在较为显著的差异[44]。

3.3.3 关于在线健康信息服务使用行为影响因素研究

用户使用在线健康信息服务受到多重、多维因素的影响。以扩展技术接受模型为理论基础的研究发现,感知易用性、感知乐趣性(Perceived Enjoyment)、感知有用性对用户在线健康信息服务使用行为有显著影响[45]。同时,感知收益、感知风险、信息质量以及系统质量对用户使用在线健康信息也有一定影响[46]。通过用户实验发现,在线健康信息问答平台的消息交互性对用户使用意愿有积极作用[47]。

3.4 在线健康信息交流行为

在线健康信息交流行为可以认为是用户通过在线健康社区沟通与分享健康知识、经验以及进行情感交流等信息活动。其主要包括患者之间的在线健康信息交流行为和医患之间的在线健康信息交流行为2个研究主题。

3.4.1 关于患者之间的在线健康信息交流行为研究

随着社会化媒体的快速发展以及用户健康意识的不断增强,在线健康信息交流行为在沟通与分享健康信息的过程中正在发挥越来越重要的作用。研究发现,患者之间的在线健康信息交流存在显著的信息互惠关系[48],他们通过在线健康信息交流可以获得更多的社会支持和情感支持,这将有助于他们改善身心健康状况[49]。也有研究表明,患者之间的在线健康信息沟通和分享的主要动机也是为了获得心理安慰和精神支持[50]。

3.4.2 关于医患之间的在线健康信息交流行为研究当前医患关系紧张,如何缓解与改善医患关系成为重要课题。患者与医生的在线健康信息交流可以显著改善医患关系[51]。而且,用户对健康信息的不信任会令其减少与医生的沟通,而其对在线健康信息的信任则会增加二者间的交流[52]。

专门针对医患之间在线健康信息交流的内容进行分析,结果表明,在线健康信息交流过程中,患者更多地表述个人经验、感性层面的诉求,而医生则更多地阐述与健康相关的知识、提供理性层面的解答[53]。然而,医生在与患者进行交流时使用医学专业术语将有碍于患者接受在线健康信息[54]。以上这些研究结论,都为促进和谐医患关系提供了有效的途径。

4 研究结论与建议

本研究采用双聚类分析与文本编码相结合的方法,对近5年国外用户在线健康信息行为的相关研究进行了系统梳理,揭示出国外用户在线健康信息行为研究的4个主要研究方向:在线健康信息搜寻行为、在线健康信息素养教育、在线健康信息服务使用行为和在线健康信息交流行为。

相比于国外用户在线健康信息行为的研究,国内学者针对该领域的相关研究也呈现逐年上升的趋势,但总体文献数量偏少,目前仍处于初期阶段。从研究方向与主题来看,国内研究主要对在线健康信息搜寻行为及其影响因素进行了探讨,部分研究对则聚焦于在线健康信息服务使用行为,有关在线健康素养教育、在线健康信息交流行为的研究较少。总体看来,国内该领域的研究在深度和广度上均存在一定局限。因此,本文在总结国外用户在线健康信息行为研究进展的基础上,结合我国用户特点和文化语境,针对国内该领域的未来研究提出以下建议,以期进一步深化该领域的研究。

(1)针对不同民族、不同区域用户群体的在线健康信息搜寻行为研究。我国幅员辽阔,不同民族之间存在文化差异,不同区域之间的经济发展水平也存在一定差距。在我国文化与经济发展的环境下,不同用户群体之间的在线健康信息搜寻行为动机、行为模式、行为规律都值得深入探究,从而优化用户在线健康信息行为。

(2)针对信息弱势群体的在线健康信息素养教育研究。开展在线健康信息素养教育是具有普惠性的健康预防措施之一。然而,国内专门针对在线健康信息素养教育研究较少,尤其是信息弱势群体的在线健康信息教育研究鲜有关注。研究者可以信息弱势群体为切入点,构建与完善在线健康信息素养教育体系,为信息弱势群体提升在线健康信息素养水平提供保障,在一定程度上也可促进社会公平正义价值观的实现。

(3)针对数字移民与数字原住民在线健康信息服务使用行为研究。在数字化环境中,用户信息行为受到数字化产品和信息技术的影响,数字移民与数字原住民的信息行为存在显著差异。研究者可以针对我国数字原住民与数字移民在使用、理解和管理在线健康信息方面展开研究,从而优化在线健康信息服务。

(4)针对医患关系的在线健康信息交流行为研究。我国医患关系是重要的民生问题,由于医患之间信息不对称、信息无法共享等原因导致医患关系紧张。我国在线健康网站迅速兴起,为医患之间的交流开辟了新的渠道。开展医患之间的在线健康信息交流行为研究,将为缓解医患关系紧张提供有效途径,具有重要的社会价值和现实意义。

需要说明的是,本研究搜集的文献仅来自Web of Science数据库,并未完全覆盖国外用户在线健康信息行为研究,未来可考虑扩大数据源范围作进一步探讨。