中国语言学界的“学派之争”

黎 明 刘利民

(西南交通大学,成都 610031/四川大学,成都 610065;四川大学,成都 610065)

提 要:由于受传统哲学和传统文化的影响,中国语言学界形成实力异常强大的“重实用、轻理论”的技术派。同时,学界已有学者既承认语言学技术应用型研究的重要性,也非常重视基础语言理论研究和语言学的哲学思辨,并形成理论派。传统技术派和新生理论派必然在研究方法、学术平台和学术资源等领域长期相争。虽非真正意义上的“学派之争”,但终会催生我国语言学界自己的学派。

1 引言

教育部2005年发表评论称,伟大思想产生于学派争鸣与摩擦。近年来,钱冠连和刘利民分别发文指出,中国汉语学界和外语学界均没有自己独立的学派。钱冠连从我国研究者的心理障碍、理论习惯、研究方法、科研监管及评价机制等维度探讨不利于学派产生的原因(钱冠连 2004:2,2007:28)。刘利民进一步指出,我国语言学学派缺位的深层原因是学界没有关于语言的形而上学反思传统,没有就“什么是语言的本质、什么是语言学知识”这类事关语言本身的“是”与“真”问题进行哲学的追问(刘利民 2010:61,2013:95)。为什么理论反思、理性思辨是弱项?尽管上述两位学者都提到这一问题,但限于篇幅没有展开论证。目前为止,学界罕有其他学者研究该问题。本文将首先探讨中国语言学界弱于理论反思的深层原因,然后阐明尽管目前还没有真正的学派,但传统技术派和新生理论派已经相争于研究方法和学术资源等领域。这种“学派之争”终会催生我国语言学界自己的学派。

2 我国语言学界弱于理论反思的原因

钱冠连在探讨不利于学派产生的原因时指出,我国语言学家具有“爱理论,却藐视体系”的理论习惯和“爱事实真理(有实验依据得到的真理),拒斥形式真理(由形式科学如逻辑与数学的推演而得到的真理)”等研究方法上亟待解决的问题(钱冠连 2004:5)。这些理论习惯和研究方法当属表面现象。表象之后的原因是什么?刘利民认为,“我们没有自己的语言学学派, 其中一个极重要的原因就是我们不善于哲学的形而上思辨。这或许与我国思想传统的重经世致用而轻逻辑思辨有关, 也与经注、经注的经注的传统有关”(刘利民 2010:66)。思想传统至少部分地决定研究人员的理论习惯和研究方法。而这种思想传统深深植根于中国传统文化:“中国传统文化素以实用理性见长, 缺少纯粹理性的品格”(袁祖望 2003:58)。“中国先民对科学抱有浓厚的实用心理, 从事科研活动首先看它是否对生活有用, 带有极强的功利色彩。”(同上:59) 马佰莲在论中国传统科技的人文精神时也指出,中国传统科技在其久远的历史进程中形成“重直觉、轻实证分析的非理性主义和重实用、轻理论的工具主义等人文精神特征”(马佰莲 2004:44)。

当然,这种重实用、轻理论的传统人文精神,并非暗示国人不善于理性思辨,也不说明汉语不利于理性思辨。早在两千多年前,先秦名家就开始使用纯语言理性思辨的分析方法,建构真正的语言哲学。但由于经世致用的主流思想和封建专制的双重压制,名家的语言哲学思想没能引导人们走上逻辑分析的道路,进而促进思辨理性在中国哲学中出现(刘利民 2007:278)。名家覆灭,中国传统思想严重缺失思辨理性,进一步强化了重实用、轻理论的主流思想取向。这种功利主义传统如此强大,至今仍然发挥巨大的惯性影响。“体现在科研活动中, 必然是重术轻学, 重实用轻理论, 难以做到‘为科学而科学’”(袁祖望 2003:60)。然而,西方语言学学派都有其哲学思辨的源头(刘利民 2010:65)。我国语言学界重经世致用、轻逻辑思辨的强大传统同样也有其哲学根源。

首先,国人重直觉了悟、轻实证分析的非理性主义特征当归因于中国传统哲学。其中,道家和儒家的影响最大。道家对客观物质世界的认知方式是直觉、顿悟,在本质上反对理性思维和逻辑。儒家同样主张反观内省的直觉主义认识论。因此,儒家和道家在认识世界的基本方式上相通:都强调直觉和内心体悟在认识过程中的作用。受此传统哲学影响,中国人对物质世界的把握,既不像西方科学和哲学那样严格按照因果关系来进行, 也不是概念式分析,而是依靠直觉和顿悟认识世界。西方科学从物出发,西方人养成追求精确、严密、苦求、证明的科学理性主义传统;中国思想从心出发,只追求知觉的确实, 而非概念的准确(马佰莲 2004:46)。

其次,国人重实用、轻理论的工具主义特征亦产生于中国传统哲学。影响至深的儒家反对舍弃具体的人事而去思考抽象的形上之道。古代哲学家青睐实用理性,认识客观对象以实用为标准, 不服务现实的理论和技术被贬为“屠龙之术”。比如,先秦名家的思想因是纯语言性思辨而受到儒家和道家等先秦哲学主流学派的误解和抨击,被斥为“好治怪说,玩奇辞”(《荀子·非十二子》),“能胜人之口,不能服人之心”(《庄子·天下》)。儒、道抨击名家的共同出发点是经世致用的哲学立场及其伦理道德的视角:名家命题以实乱名或以名乱实,蛊惑人心,对于修身治国、伦理实践没有任何用处,为君子所不齿。荀子要求对于名家之流的“邪说辟言”应“申之以命,章之以论,禁之以刑”(《荀子·正名》)。要求凭借政治权力,从思想、学术、行政和刑罚等方面对名家学说予以打击。结果墨家“以名举实”的经验主义,着重科学主义的实证思想和名家“专决于名”的理性主义倾向都因为学术专制和封建专制打击而衰微(刘利民 2007:132)。古代科技受此哲学、文化和价值取向影响, 形成独特的实用理性的工具主义特征。古代科学家因此对抽象理论问题兴趣不大, 他们特别关注与生活、实践息息相关的现实问题, 对理论问题的研究和探索往往通过对具体问题的解决表现出来(马佰莲 2004:47-48)。著名教育家夏丐尊认为,中华民族重实利由来已久,一切学问、宗教、文学、思想和艺术等都以实用实利为根据。他对此深恶痛绝:“这样传统的实利实用思想,如果不除去若干,中国是没有什么进步可说的”(赵敦华 2014:62-63)。没有坚实的理论基础,科学发展必然失去后劲,因此,工具主义思想倾向的局限性十分明显。

显然,当今中国语言学界同其它领域一样,也必然深受“重实用,轻理论”的功利主义思想价值取向影响,这种价值取向又因中国传统哲学的支撑得以强化。结果造成“重实用技术,轻理论思辨”长期成为支配中国语言学界科学研究的主流思想。这就不难理解,连当代语言学大师都更重应用型研究:“语言学的任务是记录用法,说明在什么条件下出现这些用法”(赵元任 1989:60)。“(语言学)主要是研究语言,不是研究语言理论。”(沈家煊 2007:19) “要会扩展、插入、移位、替换、删略等摆弄的方法,这才像个语言学家。”(同上:20) 上述观点清晰展现出大师们重实用技术的语言观。

所幸的是,19世纪末20世纪初,理性主义思想借西学东渐之风得以在中国重生(刘利民 2007:279)。20世纪80年代起,随着西方各种语言学新理论的引入,经验主义和理性主义一起撬开中国语言学的大门。因此,尽管总体上我国语言学界长期更注重应用型研究,缺少逻辑思辨,尤其是关于语言本质的形而上哲学思辨。但国内不少语言学家,如汉语界的吕叔湘和潘文国,外语界的许国璋、钱冠连、刘利民和李洪儒等,也开始非常关注哲学,尤其是语言哲学,主张语言学研究在重视实效应用的同时,也应高度重视语言学理论研究,重视哲学尤其是语言哲学对语言学理论指导的研究。只是, 总体上语言哲学的讨论未引起语言学界的高度重视,尚未形成良好的语言哲学思辨气候(同上 2010:65)。

3 当今中国语言学界的“学派之争”

“现代西方语言学学派纷呈, 各种语言学思想在语言本体、方法论等问题上交锋激烈, 由此不断推动着语言科学研究向纵深发展。”(同上:61) 钱冠连和刘利民均明确表示,目前中国语言学界尚无严格意义上的学派。有没有非严格意义上的学派呢?

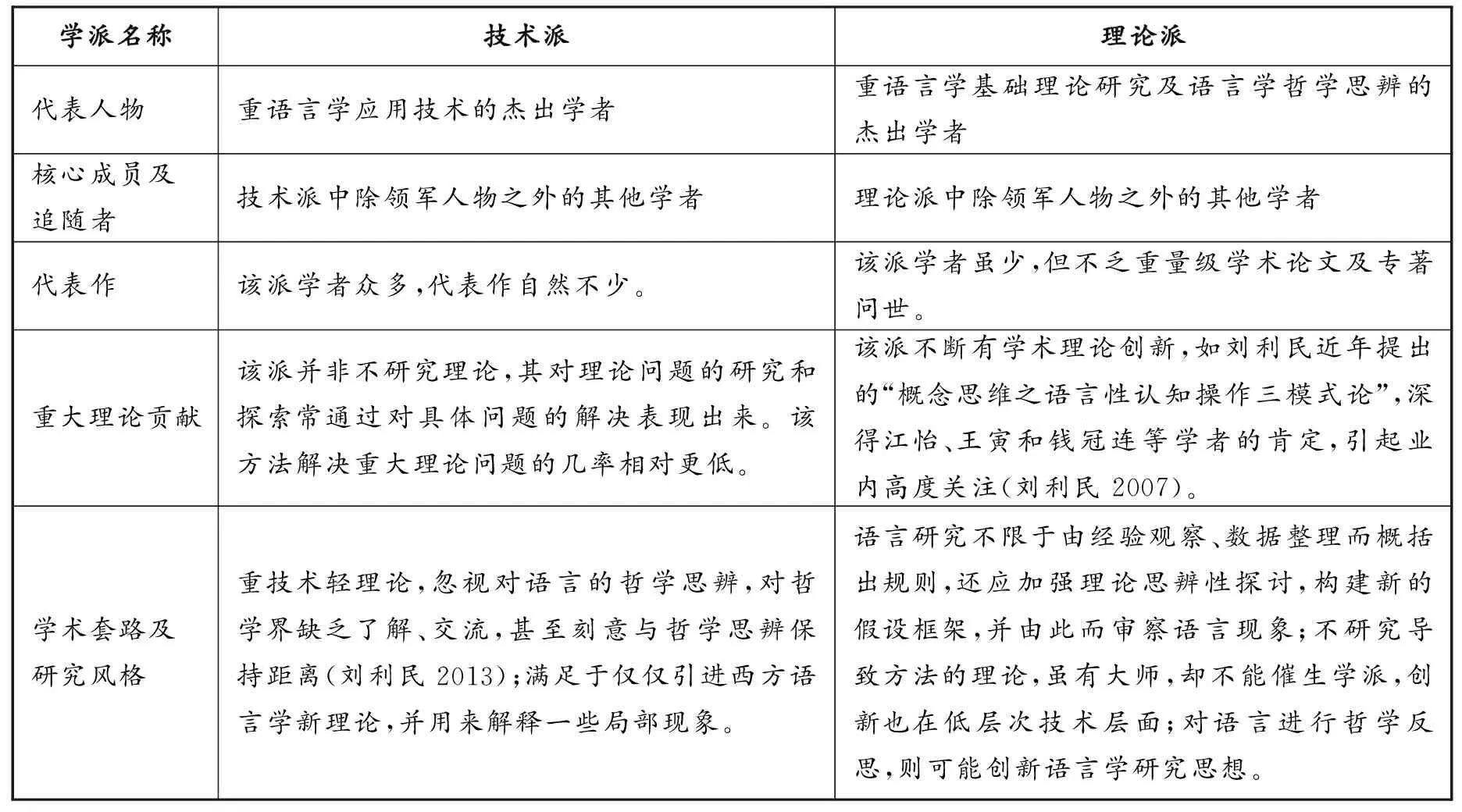

钱冠连认为学派有5个标志性条件:代表人物、核心成员及追随者、代表作、重大理论贡献和主要学术套路及独特研究风格(钱冠连 2007)。根据上文讨论,我国语言学界的学者大致可分为两类。一类是更加注重技术应用型研究的主流学者(人数更多),本文因此取名“技术派”;另一类是更加注重语言学基础理论研究及语言学的哲学思辨的少数学者群体,故此取名“理论派”。本文郑重申明:该分类仅为表明不同学者的语言哲学观不同,并无绝对好坏之分、正误之别。两派的比较详见表1。

表1 技术派和理论派的比较

由表1可见,技术派和理论派都能在非严格意义上满足学派的5个标志性条件。根据维特根斯坦的家族相似性理论,技术派和理论派可看作中国语言学界非严格意义上的两大学派。既然也叫学派,它们之间是否有争论,有何可争?

首先,也是最重要的,技术派和理论派会就研究方法展开争论。两派对理论研究,尤其对语言学的哲学思辨重视度不一样。潘文国曾说:“有一位哲学界的朋友告诉我,当前世界上所有哲学家都在研究语言哲学,只有中国除外。而我的观察也告诉我,当今世界上所有重要的语言研究都注重建立在语言哲学基础上,也只有中国除外。我不敢说这两种观察是百分之百的事实,但至少说明中国和世界在语言研究和哲学研究上的差距”(潘文国 2008:21)。

的确,西方现代语言学或产生于经验主义,或源自理性主义认识论立场,具有丰厚的哲学底蕴。经验主义主张知识来源于感觉、经验,重观察和归纳;理性主义坚信只有推理方能获取真知,重逻辑分析。语言学家的认识论立场不同,其关于语言的本质和语言学知识的构成就不同。语言观不同,研究目的和方法也就不同。目的和方法不同,构建的语言理论框架就不同。由此,西方语言学学派纷呈:如奠基于理性主义的转换生成语法,立足于经验主义的结构主义语言学、系统功能语法和认知语言学等。反观中国现代语言学,占主流的技术派紧跟西方语言学理论的发展,不断介绍、引进结构主义语言学、功能语法、生成语法和认知语言学理论,并在其框架下观察、分析、归纳、解释各种局部的汉语语言现象。技术派非理性主义,却似乎离经验主义立场相去不远。但由于深受“重实用,轻理论”的功利主义传统思想价值取向的影响,由于钱冠连指出的中国语言学界与哲学界互不交流的“两张皮”现象,技术派贫于西方思辨哲学的甘泉,没有鲜明认识论立场的指引,没有明确的语言观及其指导下的特定研究方法,疏于理论反思,所以更多是形似而非神似经验主义。比如,沈家煊曾提出,存在3个并行的世界:物理世界、心理世界、语言世界。语言世界不是直接对应于物理世界,而是有一个心理世界作为中介。语言世界内部也存在相应的三个世界——行域、知域、言域(沈家煊 2008:403)。沈先生是典型的技术派,但其“三个世界”的重要理论却绝不是技术分析,很具有语言哲学味。遗憾的是,正如我国外语界一位资深语言学家所说,由于中国现代语言学缺乏充足的哲学滋养,相当一部分语言研究者哲学功底不够,因而只能重复中国语言研究的老路:提出口号,但却无人继续深入研究下去,无法形成一套完整的理论体系。

显然,在技术派主导的时代,中国语言学界总体上疏于基础理论研究,从而错失重大理论创新,甚至错失学派的诞生。比如,我国语言学家黎锦熙的“文学/论理次序”论与乔姆斯基的“深层/表层结构”论高度神似:“论理的次序”和“深层结构”都是指不变的概念意义结构和逻辑,是语句意义的核心基础,是思想;而“文学的次序”类似“表层结构”,是最终表达式中各个句子成分的层级构造和线性排列(包括省略、换位等),是思想的表象(王茜 2013:81)。黎锦熙从具体语言研究中产生出如此重要的语言学思想,且早于生成语法理论30年,为何没能像乔姆斯基的理论一样由此催生出具有影响力的中国语言学学派呢?王茜认为“黎派语法”未能形成的主要原因在于“缺乏明确的哲学反思、在方法上重教学轻理论以及由于对教学的高度适应性而鲜有质疑者与后续研究”(同上:80)。理论反思之于学派形成举足轻重,这恰恰是我们的弱项。

其次,技术派和理论派需要为学术平台和学术阵地而争。相比技术派,理论派目前尚处于发展的早期阶段,所能享有的学术平台和已经占领的学术阵地也很有限。所幸“自本世纪开始,国内学者已开始号召并推广语言哲学的学习和研究,创立国内语言学界的语言哲学学会,《外语学刊》率先开设语言哲学专栏,构筑起语言学与哲学交流、合作的平台”(刘利民 2013:96)。这也为理论派提供宝贵的学术平台和学术阵地,呵护新生力量的成长。

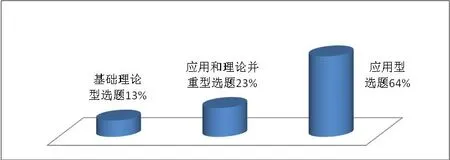

再次,技术派和理论派需要为宝贵的学术资源而争。科学史上重大的科学发现往往是长期的知识和经验积累,长时间艰苦、耐心、自由探索的产物。因此,许多国家长期、稳定资助基础理论研究。而我国对基础研究投入相对较低,加之市场机制缺乏内在动机来满足对基础研究创新的投入, 因此,从事纯基础研究的科研人员, 无论是经费来源渠道、可获经费数额,还是研究所获收益, 都远低于应用型研究人员,造成两者工作待遇和收入差距悬殊(张文霞 李正风 2007:6-7)。当然,从事语言学基础理论研究的理论派也不能幸免。仔细研究2011-2015年国家社科基金项目年度课题指南拟定的语言学类研究可申请的选题,就可发现理论派尴尬的处境(见图1)。

图1 2011 -2015年国家社科基金项目指南拟定的语言学类选题

注:该分类统计数据依据本文作者的主观判断,可能有失准确,仅能反映某种大体趋势。

由图1可见,应用型研究选题比例高达64%,应用和理论并重型研究选题只有23%,基础理论型研究选题仅13%。5年中,仅2011年有一个选题与语言学学派相关,没有一个关于语言本质的纯理论性哲学思辨选题。其重应用、轻理论的特点十分鲜明。这就不难理解为什么我国人文社科项目均要求研究具有实用价值(对经济发展有可见的物质利益),为什么有学者为拿科研经费,违心编造申请项目的实用性(钱冠连 2004:6)。虽然近年来不断有学者大声疾呼改革我国现行科研体制,对此本文不作讨论,但需要反思的是,国家社科基金项目课题指南是我国社会科学研究的指挥棒。作为我国级别最高、份量最重的社科类研究项目,国家社科基金项目本应集中人、财、物力推进耗费大、周期长的基础科学发展,引领、促进学术理论创新,却为何如此眷顾应用,而轻理论。课题指南的拟定者很可能就是技术派,他们重实用轻理论的信念,受中国传统文化、传统哲学的影响如此坚定,不仅自己弱于理论反思,弱于纯理性哲学思辨,而且也不愿意积极支持基础理论研究。

最后,技术派和理论派的发展前景不同。两派都不是真正意义上的学术流派,因为“科学学派形成最重要的原因在于该学派以理论上的创新为核心, 提出跟以往不同的新理论、新方法、新视角, 并对特定学科的理论和方法产生巨大的影响, 在研究范式上发生根本的变化。作为新领域的开拓者, 科学学派必须有独树一帜的理论创新, 这是它得以存在的根本因素”(郭贵春 2006:36)。中国语言学界学派的长期缺位,“不仅无法为理论创新提供动力支持和组织平台, 而且客观上造成研究的无序混乱, 出现学术失范等诸多道德不端行为”(同上:35)。学科呼唤学派,所幸的是,新生理论派在研究方法、学术阵地、学术平台和学术资源等方面已经向传统技术派发起挑战。随着越来越多的学者意识到基础理论研究的重要性,技术派内部将会不断分化。理论派则会不断壮大。越来越多的学者投身于基础理论研究,投身于语言哲学研究,不断对语言的本质和研究方法进行哲学反思。技术派和理论派之争终会催生真正的学术流派。只是更希望技术派和理论派双方均能支持学派发展, 培育学派精神和土壤,坦诚相争。因为“宽容保障智慧,进而催生文明”(刘利民 2007:279)。

4 结束语

学派决定学科的国际地位和国际交流话语权。中国语言学界呼唤自己的学派。但由于受中国传统哲学和文化的影响,学界形成实力异常强大的“重实用、轻理论”的技术派。所幸的是,目前已有学者在承认语言学技术应用型研究重要性的同时,也非常重视基础语言理论研究和语言学的哲学思辨并形成理论派。传统技术派和新生理论派在研究方法、学术平台、学术阵地和学术资源等领域的长期相争,终会催生我国语言学界真正的学派,促进中国语言学在世界崛起。技术和理论的两派之争是产生中国语言学学派的必经之路。