那些逝去生命教会给我们的事

曾鹏宇

中国传统的清明节,对于中国人来说是缅怀逝去的亲朋、寄托哀思的一个日子。

“生命”两个字的含义,唯有当我们经历老病死生,才会懂得它真正的含义。

对我而言,自1999年进入媒体工作到2016年的17年间,一共写过34位已经去世的采访对象。除此之外,我的家族里先后有7位亲人去世,生活中还有10位左右的熟人去世。当我把这些逝者的名字在纸上一一列出来之后,心里觉得特别惊讶。因为我从来没有意识到,在短短的十几年的时间里,身边竟然有这么多认识的人已经永远离开。我甚至没有意识到,他们中有很多是跟我特别亲近的人。

1 陆幼青 2000年

2000年,我在《北京青年报》实习时,得知一位得了绝症的人在网站上发表名为《死亡日记》的文章,非常火。那个年代,上网的人远远不如现在多,文章居然获得了10万的点击量。

文章的主人公陆幼青那一年38岁,即使以现在的标准看,他也应该算是一个成功人士—上海一家房地产公司的副总,家住郊区别墅,并没有因为治疗费用而担心。

另外,他在整个生病以及记录自己死亡过程当中呈现出来的反应,跟绝大多数中国人截然不同。这与他受到的教育、平常的生活方式及生活环境有非常大的关系。

联系采访起初并不顺利,接电话的是他太太。她问我:“请问您多大年纪?”

我回答:“25岁。”我还多说了一岁。但是他太太依然说:“对不起,我们不接受这次采访。”

我特别吃惊,并不明白为什么。后来一位老记者跟我说,像你这种刚工作的记者太年轻,并不懂生死,很容易煽情。而这个人写的东西,一看就不太愿意煽情。当时我听了还特别不服气地说:“那我一定要采访到他。”

后来又经过一番努力,陆幼青终于答应接受采访。第一篇稿子写出来花了很长的时间,结果被领导打回来说,你这就两个字:煽情!

那篇稿子改了六遍,才最终见报。

经常有人跟我说:你真幸运,刚当记者就碰上了陆幼青这样的题材。

开始我也这么觉得,可后来发现其实不是,我那时太年轻,更多的只是记录。我甚至不清楚在一个殷实的三口之家里,男人的死亡,会给这个家庭带来什么样的影响—这样的记录,效果会大打折扣。

有一件事印象特别深。单位一位老记者看了我拍的采访照片后说:“陆幼青心里一定非常难过。”

我很惊奇,问为什么?

他说:“你看他家里所有的颜色,装修布置都是非常艳丽的颜色,但只有他的衣服都是灰暗的。”

这件事情给了我很大的触动。后来,我就完完全全像一張白纸一样去向陆幼青请教,非常感谢他并没有把我拒之门外。尽管我当时并不懂死亡,但是他依然让我见证了他从2000年4月到2000年10月这半年期间的整个过程。这半年中,他改变了我许多关于死亡、关于疾病的固有看法。

陆幼青是一个三口之家的顶梁柱,爱人是他大学同学,女儿当时7岁。他们非常坦然地向女儿谈起:如果有一天爸爸不在了你会怎么办?

女儿特别惊讶,爸爸为什么会不在呢,爸爸不就是生病了吗,生了病治好不就行了?

妻子告诉女儿:“这个病有可能会让爸爸有一天到天上去,你就永远都见不到爸爸了。”

目睹这一幕的我十分震惊,它就发生在离我5米远的客厅,我就那么看着他们和一个7岁的孩子说生死问题,比如爸爸死了会怎么样;万一爸爸没有了,小男生来欺负你怎么办?

然后,这个7岁的小姑娘说:“我会去学跆拳道。”

感谢陆幼青,他让我看到中国人前所未有的对待死亡的做法,让我知道,如果有些事情你没有办法去改变和对抗,应该怎样去面对。

陆幼青让我体会更多的是当结束的命运无法改变时,应该做哪些准备,包括但不限于整理、思考和告别—在此之前,我一直很单纯地认为人定胜天、心想事成、有付出就一定有回报。这是陆幼青给我上的成年后最现实和残酷的一课。他告诉我,我脑海里所有的“一定”都可能不存在。

后来,陆幼青的《死亡日记》以一周两篇的频率进行连载,社会影响很大。到了2000年8月,他写作的速度开始放慢了;到了9月就已经不再写了;10月陷入昏迷;11月被送进医院,昏迷了16天后去世。

去世之前,陆幼青已经成了名人,中国当时所有知名的电视节目包括《实话实说》《焦点访谈》等,全都找他去做采访。他给我上了很重要的一课,让我端正工作态度和生活态度—真正走出校园进入职场的人,心里的感受就是天不怕地不怕,敢打敢拼敢闯,认为一切都有可能。但陆幼青这件事情告诉我,生活并不是这样。

陆幼青和他的《死亡日记》在2000年就拥有了百万读者,这本书正式出版时,书名改成了《生命的留言》,在陆幼青去世前送到了他的手边。

陆幼青的生命因为他的女儿、妻子和作品得到了延续。

2 朱进忠 2005年

朱进忠是我采访过的一位艾滋病感染者。

十几年前的中国,艾滋病还被视为死亡的同义词。2001年世界艾滋病日,我从佑安医院采访艾滋病患儿后打车回报社,司机师傅闲聊时问我去采访什么。当时没多想就回答—艾滋病患儿。

这句话后,一路沉默。等车到了报社,他说:“你把钱放在后面的座位上面就行了。”

那时我是跑性病、艾滋病防治口的记者。有一段时间,我在报社吃饭的时候,有的同事就跟我说:“哎,听说你去跑艾滋病口了。你胆子不小啊!进医院采访要穿防护服吗?”

尽管他们都是经验丰富的记者,但脑子里对艾滋病依然没有足够的知识和认知。

当时,我一直觉得,在这样一个群体中,应该有一些标志性的人或事出现,才可以改变人们对艾滋病防控固有的刻板印象。

我就是在这个过程中认识朱进忠的。

朱进忠是一个农民,也是一个感染者,他是因为卖血感染艾滋病。他生活在河南,这里曾在20世纪90年代发生过血灾、血祸等公共事件。因为无序采血和无保护的检测输血,导致许多职业的卖血人感染了艾滋病。从他们身上采的血又通过输血的方式传播给更多人。

在朱进忠生活的河南柘城,有中国最广为人知的艾滋病村。朱进忠一家人一起去卖血,结果全部感染艾滋病,无一幸免。他生活的村子本来有3000人,算很大的自然村,感染艾滋病的人就有1000多人。在我去采访的2002—2003年间,死亡人数已经超过500人,也就是说,全村将超过15%的人因为艾滋病死亡。

印象最深的一幕,是我去采访时经过村头,看到一个接一个的土堆。一开始,我还以为是草堆,村子的人告诉我,不是草堆,是坟,新坟。

大人因为艾滋病离开了,却留下了很多孩子。朱进忠所在的村子,因为父母双亡致孤的儿童就有48个。

其实,要说孤儿应该更多。有些孩子是被爷爷奶奶、亲戚朋友收养了,而这48个孩子是完全无人抚养。

朱进忠在当地算一个能人,很早就外出打工赚钱,开厂子,所以家底还比较殷实。他看到这48个孩子无人看管,就把他们都接到自己家里。

后来,临近的村听说这里有一个朱善人接收孩子,又送来几个。前前后后他一共收养了53个孩子。他们中间,也有通过母婴传播感染艾滋病的孩子。加上朱进忠自己的两个孩子,家里生活着55个孩子。最大的13岁,最小的不到3岁。

说起为什么收养这些孩子,朱进忠说:“我是感染者,我可能活不了几年,这么做也是希望我死了以后也能有人来幫助我的孩子。如果我现在帮助这些孩子,是不是以后也可能有人帮忙照顾我的孩子?”

这句话让我震撼。报道《五十五个孩子一个爹》见报后的第二天,北青报报社门前就排起了长队,很多读者要捐款。短短两天时间,就收到17万元捐款。那是2003年,北京的房价才5000多元。加上一家机构捐资100万元,共计117万元捐款,可把我们高兴坏了,想着那些挤在朱家的孩子们能够有更好的住宿条件和学习条件。

结果,钱还在路上,就接到一个电话,说当地政府成立了“关爱之家”,把所有的孩子接过去。朱进忠一开始听了特别开心,然后那边最后说了一句:“所有的捐款都可以打到我们这来!”

后来,这117万元就进了当地的民政部门。民政部门接收了那些孩子。我能够了解当时中国社会面临艾滋病疫情时的复杂性和多样性,所以对这种变化不做任何评判。

因为抚养50多个孩子,朱进忠的家底已经空了。不过他也逐渐接受了事实,至少这些孩子有一个归宿了。

这之后,朱进忠一直在做艾滋病防治和志愿关怀等工作,直到2005年,38岁的他去世。

朱进忠的去世非常偶然。当时,大雪埋了从村口到他家那条200米的小路,他是蹚着雪回的家,也因此感冒,很快人就走了。他并非死于艾滋病,而是死于艾滋病引起的免疫功能低下导致的并发症。

在朱进忠去世3个月后,中国开始全面引进鸡尾酒疗法(这是一种多种药物同时治疗艾滋病的疗法,1999年获得诺贝尔医学奖,2005年进入中国)。同时,我国政府强制性地免除了药品专利,并对所有接受鸡尾酒疗法的艾滋病感染者实行全部免费。

随着鸡尾酒疗法进入中国,艾滋病死亡率被控制,大家对艾滋病的认识才开始渐渐有了变化。到了2016年,艾滋病已经成为一个慢性病,虽然免费药品现在依然不太多,但鸡尾酒疗法的确帮助中国大大降低了艾滋病感染后的死亡率,从我报道时候的25%降低到现在的1‰。

我认识最早的感染者叫黎家明,2001年他感染后写了一本《艾滋手记》,非常有名。之后这十多年,他虽然九死一生,但依然活着,而且状态非常好。

现在的黎家明是一个商业公司的负责人。没有人知道他是一名感染者,他的生活和普通人无异。

黎家明之所以有今天,那些类似朱进忠的普通感染者的努力是非常重要的。正是他们在推动中国社会一点一点地关注疫情,使得这个十多年前的绝症一步步变成了可以拥有正常寿命的慢性病。

3 子尤 2006年

2006年的一天,编辑拿给我一篇刊发于《南方周末》的文章—《让我心痛的妞妞和<妞妞>》。

《妞妞》是周国平先生很著名的一篇散文,讲的是他的女儿被发现患有恶性肿瘤,放弃治疗后只能悲伤地看着妞妞离去的故事。当时很多人,包括我和我的家人都觉得文章写得特别感人。

但《南方周末》这篇文章却说:“你们这些悲伤都是虚假的,因为你们根本没有努力地尝试去挽留你们孩子的生命,你们只是在秀你们的‘爱,这不是真正的爱。”

后来,我找出周国平先生的那本书重新看了一遍,不得不承认子尤的感悟直接而纯粹。写这些时,子尤只有15岁,也得了癌症。

编辑说:“给你个机会,去采访一下他吧,听说他要出本书,还要开个新闻发布会。”

我听了很奇怪:“嗬!15岁的小朋友!得了癌症,不在医院躺着?还出本书?还开新闻发布会?这啥路数?”

到了发布会现场,一个特别有气质的中年大姐正在笑眯眯地布置会场,她就是子尤的妈妈。

我跟子尤妈妈讲,我以前采访过陆幼青,也采访过黎家明等等,希望采访一下子尤。子尤妈妈一听,就非常坚决地拒绝了我的采访。

她特别害怕当时媒体记者用一种统一的、程式化的眼光去看子尤,这种报道会很煽情,很假。子尤妈妈说,子尤和我都不需要这样的东西。

子尤妈妈人非常好,虽然拒绝了我的采访,但是她说,要不然你先在一旁看一看。

于是我就看了一下午,这一下午的主角是子尤和他的同学,他们在海淀万圣书园开了一个小的作品研讨会。

15岁孩子的作品研讨会一点也不敷衍。有的人说“我觉得你这段写得特别好”,也有人说“我觉得你这里写得就不好”。记得有一位女生说,你们能不提郭敬明吗?彼时,郭敬明因《梦里花落知多少》已经出名。那女生觉得,子尤的书比郭敬明写得好太多。这一切发生时,子尤就在旁边嘻嘻哈哈地笑。整个氛围你完全感受不到这是一个已经得了癌症一年多的小朋友。我甚至在想,他会是装的吗,这会是假的吗?

会开完后我和子尤聊天才发现,这绝对不是装的,他天性乐观开朗,当然也有他后天接受的教育—子尤妈妈和我后来成了非常好的朋友。她为了孩子,全身心地投入到一场战斗中,让人肃然起敬。

说实话,这篇稿子很难写。

以前每次采访这种带有疾病、癌症的话题时,我就会起范儿,不仅我会起范儿,我们的读者也会起范儿:哎……癌症!

可是在参加完那个研讨会,见到那一群小朋友的表现后,我在回报社的路上就在想,要怎样才能准确地表达出我的这种感受,以及这种巨大的差别?

当天晚上,整个写作的过程特别痛苦。晚饭也没吃,从7点开始写,一直到11点写了3000字。后来觉得有些话说得不透,又加了一个手记。

这篇文章发在了2005年7月16日的北青报上,题目是《90后狂狷少年,癌症挡不住我发言》。相信看过这篇文章后,没有人会生出哀伤、难过的情绪,绝对不会!

“我的血怎么BIU地就喷出来了?”这是子尤在得了癌症又得了白血病后,和妈妈对话的口吻。这样的语言,让人感觉这孩子真是太没心没肺了。后来才明白,他是真的没把这个病当回事儿。这种态度,在他的诗里体现得更生动—撒旦为我铺稿纸。

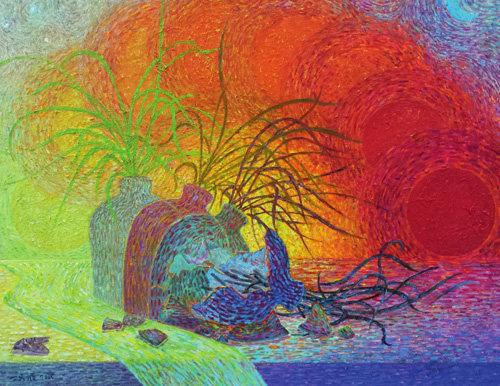

每次见子尤,他都穿得五颜六色,还有子尤妈妈也都穿得花花绿绿的。子尤去世前两个月,我和我的编辑去看他们的时候,只能用“一对斑斓的母子”来形容他们。

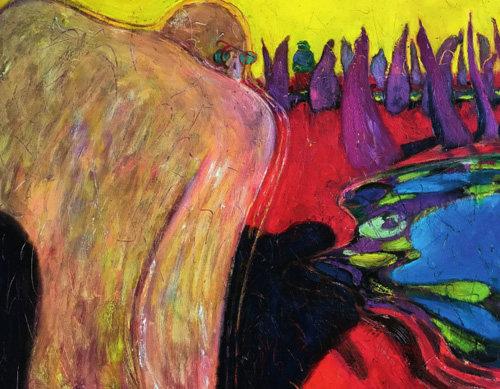

那种感觉,独特又美好。子尤喜欢用笔来记录身患癌症期间的感觉。他曾经写过这么一段话:上帝喜欢一个孩子就会送给他一个礼物,有些孩子太优秀了,上帝实在不知道送给他什么好,所以就送给他一个癌症。

2005年底,李敖到北京来见到子尤,感受到子尤可爱到什么地步—大家都知道李敖是一个高傲的人,一直认为自己的书、文、史(书法、文章、历史)三绝。结果子尤见到他说:“我妈的字比你写得好!”

李敖说:“怎么可能?”后来一看,说,你妈妈的字是写得挺好的。

然后子尤说:“我外婆的字比我妈的字还要好!”结果就又拿出字来给李敖看。结果李敖看了就说:“你外婆的字还真挺好的!她是大家!”

当时子尤已经得了白血病,身体状况并不是很好。但是上节目的时候,完全看不出是一个得了病的孩子。旁人看到就会觉得很开心,但又想到他是生着病的孩子就很难过。但是子尤自己并没有把它当成一个事来看。

2006年,16岁的子尤去世。这时候距离他被大家认识已经一年多了。这之后,经过子尤妈妈的努力,他的遗作在2013年陆续出版了。她还为孩子建立了子尤之家,保留了很多遗物。

子尤离开,其实最难过的肯定是子尤妈妈,一个人到中年的母亲,这样好的一个孩子,却在花季去世,想想就让人难过。这种境遇,换了别人多半会一蹶不振,但柳红不是。

2010年,50岁的子尤妈妈开始跑马拉松。几年后,她居然成了一名运动健将,整个人呈现出的状态很是健康。

子尤妈妈说,她是为子尤跑的,因为子尤在离开之前告诉她要多去体会,所以她就带着他的想法到处跑。

2016年4月10日,子尤生日的那天,56岁的子尤妈妈在维也纳参加马拉松,全程下来5个多小时。从这个意义上说,子尤的生命并没有停止,他在母親奔跑的脚步中延续。

4 我的父亲 2016年

2016年4月4日,我的父亲去世。

父亲不运动、爱抽烟、爱喝酒、爱吃肥肉、脾气急、不看书、不听医生的话,还卧床多年。从某种角度说,我一直把父亲当成反面教材。

尽管这样,在很长一段时间里,我和大家一样,从来没有想过父亲会真的离去。父母怎么会消失呢,他们会一辈子陪着我的。

然而,2016年清明节那天,父亲去世了。在这之前,他已经卧床七年,这七年的时间里,我自觉做了足够的心理准备,所以当他真的离开时,我告诉自己:“你真的尽力了。”

父亲离开后的几天还好,因为需要处理后事,人还比较忙,没工夫多想。但当我回到北京之后,站在阳光明媚车水马龙的大街上,忽然之间,情绪难以自控,仿佛整个世界发生了翻天覆地的变化,特别伤心和难过!

这一刻的情绪崩溃,我根本无法描述。事实上,就算再怎么提前准备,人生还是会有太多太多的遗憾!

父亲因为肺病和心脑血管病去世,享年不到69岁。以现在的生活条件和医疗条件来讲,父亲就算得了肺部疾病和心脑血管疾病,活到八九十岁一点问题都没有。但为什么他才69岁就走了?

我从小就在烟雾缭绕的环境中长大,那时还没有二手烟的概念。后来我长大一点,我妈就经常说:“我们家里绝对不会进贼,为什么?因为你爸总在咳嗽,一咳就是一宿,贼害怕,谁敢进来啊?”

我一直劝父亲戒烟,但他嘴上说得好听,却一直在抽,直到肺部出了问题,引起心脑血管病,62岁那年就住进了医院。

那次病发非常严重,如果晚送去医院5分钟,他就彻底“牺牲”了。这让他意识到,再不戒烟就真的要面对死亡了。可是,已经有些晚了,之后的几年,他一直缠绵于病榻。

父亲60岁退休一直到62岁脑溢血,满打满算也就过了两年退休生活。身边总有朋友说:“哎哟,你爸挺享福的,你每次给他买那么多好药,他住院的费用都是你负担。”我听了真是一脸苦笑:呵呵,这叫享福吗?这样的福谁愿意享?

记得我跑步的时候,有一次我爸看见我的运动服很好看,就说:“你怎么穿成这样?”当时并没有往心里去,但后来我想,如果当初也给他买一身运动服,让他也穿得这么好看,他是不是也会跟我一起去跑呢?但我当时完全没听出他的弦外之音。

所以,等父亲真的走了,再扪心自问,这些年是否真的尽力了?我承认,的确努力了,但还不够。

有段时间,我感觉父亲特别怕死。那时候,他动不动就说:“哎呀,我不行了,我要犯病了,我要昏迷了。”听到这儿,我就特别紧张,赶紧打120,可进了医院他就生龙活虎,可不住院就浑身难受。

有一天,父亲早晨起来说他身上不舒服,支使我妈去买东西。我妈出门后,父亲以为我也上班了,就把身上的仪器都扔到桌子上,身手敏捷地站起来去拿吃的东西。见此情状,我喊了声“爸”,他大吃一惊,立即又开始倒在椅子里哎哟哎哟地叫着。

后来,心理医生告诉我,心脑血管疾病的人特别容易出现这种情况,因为这种病会影响大脑的思考和逻辑,他的逻辑简单到认为,只有这样亲人才会多关注他。

父亲去世时,我儿子多多刚刚6岁。在父亲昏迷期间,有一天他忽然问我,爷爷这次病会好起来吗?

我跟他说:“如果爷爷回不来,你会难过,爸爸、奶奶和姑姑都会很难过,所以我们尽力把爷爷留住。”

多多说:“对,那我们就尽力留住爷爷。”

后來,父亲去世,我们让多多来医院看一下,他还是太小,那时候还不明白人的去世意味着什么。当天,父亲的灵堂布置完了之后,我坐在旁边的小屋里发了会儿呆,忽然有人从后面抱着我,一回头发现是多多,他的眼泪开始往下掉。

我回头抱住他,听到他说:“爸爸,你是想你爸爸了吗?”他在用这种方式试着去理解成人的世界。我告诉他,我的确想爷爷了,爷爷回不来了,所以我们要更多地对奶奶好一点,不要让奶奶再难过。多多擦干眼泪说:“行,那我要照顾好奶奶。”

很多父母会瞒着孩子这种事,但是我没有。很多时候,孩子的接受力远远超过成人的想象,你去瞒他骗他反而没有必要。但不管怎么样,能够在人生前的时候多保留一份温存,该是多好啊。

我非常想念我的父亲。