李济与夏鼐 两代考古领军人的“情与隙”

武钰娟 徐峰

李济是当之无愧的“中国考古学之父”,自1926年由中国学者主持进行的第一次考古发掘——夏县西阴村史前遗址的发掘起,其名便与中国考古事业紧密相联。1929年初,李济出任中央研究院历史语言研究所考古组主任,亲自主持史语所在殷墟进行的第二、三、四、六等次发掘,收集了包括甲骨文在内的大量第一手资料。在领导发掘工作走上科学轨道的同时,又注意网罗和培养人才,造就出中国第一批水平较高的考古学者。1948年底,李济迁居台湾,并于隔年创立台湾大学考古人类学系。

夏鼐是中华人民共和国考古工作的主要指导者和组织者之一,1950—1982年历任中国科学院(1977年以后为中国社会科学院)考古研究所研究员、副所长、所长。不但在学术研究方面有许多成果,在新中国考古队伍的建立、田野考古水平的提高等方面都具有重要的贡献。

夏鼐与李济相识于清华,其时李济和傅斯年一并担任夏鼐的指导员。之后夏鼐赴英国伦敦大学留学、参加安阳的考古工作,也都得李济助力;归国后的一段时间里,夏鼐与李济同为中央博物院和史语所成员,得到李济的诸多关照。二人之间情义颇深,既有师生之情,又有同事之谊。回望历史,他们还是中国考古学两代相继的领军人。不过,他们的友谊和合作在1949年因政治缘故突然中断了。追寻作为新旧中国考古学领袖的二人的关系,前期的心照情交令人动容,后期渐生的罅隙亦为后人所叹惋。

惺惺相惜

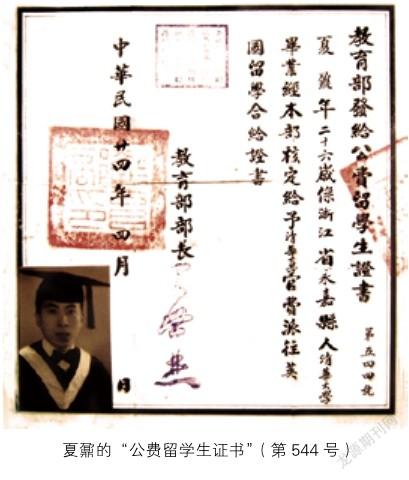

李济曾是清华国学研究院的“先生”,夏鼐却是清华的“晚生”,这“异代不同”的缘分不只体现在这层关系上。夏鼐的初衷本欲从蒋廷黻学近世史,不意在预备参加留美公费生考试的过程中,突然考上了考古学,遂不得不改弦易辙弄考古学,这“简直是爬到古塔顶上去弄古董。离十字街头更远了”(《夏鼐日记》卷一,265页,华东师范大学出版社,2011年)。毋庸置疑,公费出国镀金对其是有诱惑力的,这是典型的“曲线救国”。留美公费生考试名单放榜,夏鼐得知自己被考古学录取而预备改读考古学后,他阅读的第一本书便是李济的《西阴村史前的遗存》。通过此书,夏鼐初识了考古学的基本概念。之后不久,学校为夏鼐指定的指导员便是傅斯年和李济。

1935年1月,夏鼐与李济初次见面,二人交谈甚欢。李济将学习考古应有之体格、素养及视野、当前研究之计划与准备逐一相告,又借专业书籍供夏鼐阅读,替他答疑解惑。不久夏鼐动身去安阳实习,李济不单函嘱梁思永“随时指导”,还抽空前去探望。夏鼐在殷墟实习期间,对学考古学时常犹豫,一个重要的原因是他对田野工作的兴趣远不及对书本的爱好。李济对此亦有所知,但就出国计划而言,李济仍对他有诸多建议。总的来看,虽然李济未曾直接教授夏鼐课业,但无论从“传道”抑或是“解惑”来看,他都是夏鼐考古生涯中当之无愧的引路人,对夏鼐的影响是潜移默化的。

在赴英还是赴美留学的选择上,李济对夏鼐也有不少建议。1935年,夏鼐赴伦敦大学就读。从夏鼐陈请梅贻琦校长延长留学年限的信中可知,夏鼐师从伦敦大学考古学教授叶兹(Yetts,W. Percebal)学习之前,李济曾给叶兹写过介绍信,为此夏鼐在注册、听课等事宜方面也颇受照顾。更为重要的是,夏鼐后改从格兰维尔(Glanville)教授学习埃及考古,也与李济“注意有史考古学”的建议有所关联。

1939年已是夏鼐赴英的第四年,当年的日记中,多见他思虑毕业后的前途。和今日学子毕业之前的心理无异,找到一份合适的工作是首要之事。就这点而言,夏鼐对李济在就业这方面给自己的帮助定然是感念的。

“昨日接李光宇君来信,谓‘顷济之先生与傅孟真、梁思永两先生商妥,在本所或中博院内,(给你)留一适当位置。虽现下已答应此间勾留一年,无法即行返国,但心中甚喜。”

1940年,回国工作一事已经稳当,李济给夏鼐的信中谈到允许在中央博物院安插一位置,月薪180元,较另一选择浙江大学280元为低,但夏鼐仍倾向中博院。信中还提及李济拟将四川之考古事業全盘相托,可见对夏鼐之信赖。

知遇之恩,自当感念,夏鼐对李济是有亲近之心的。在李庄工作时,他常去李济的住处走动,无论是工作上的困难、学术上的交流,还是生活中的琐事,都愿意说与李济听。关于夏鼐对李济的情谊,胡文怡有详细且生动活泼的叙述。在《认识夏鼐》一书中,她用了“朝思暮想鞍前马后”“万事报备言听计从”“轻松自在无所不谈”这一连串的词语来形容夏鼐对李济的仰慕和信任。即便是后来傅斯年要“抢”夏鼐到史语所,在李济点头之前夏鼐也未曾答应,直到李济劝说“以傅先生患血压过高,不能再与之争吵,使之受气”,夏鼐才点头应允。

相似的情景同样发生在傅斯年要夏鼐在他出国期间代理所长职务之时,夏鼐先是以自己“资望过浅,成绩未显,难以服人”而拒绝,之后傅斯年多次相邀,又请曾昭燏做说客,均未成功。全靠李济一句“亦希望加以考虑”,并允诺“以全力襄助”,夏鼐才答应下来。夏鼐任代理所长期间,决定所中事务常与李济商量。这对曾经的师生在工作中依旧教学相长,其相知相惜之情卓然可见。

隔阂生隙

1948年底,李济被委押运史语所和中央博物院等的设备、数据、文物至海峡彼岸。夏鼐退居故乡温州后,受到分别来自傅斯年和高去寻、郭宝钧和梁思永两方的邀请,最后选择去了北京。他与李济也终生再未谋面。

20世纪50年代中期,中国大陆思想文化界掀起了一场批判胡适思想的运动。中国科学院和中国作家协会主席团联合召开了批判胡适的讨论会。此时中科院考古所的郑振铎、尹达都身兼旁职,而夏鼐作为真正管事的常务副所长必须配合政治潮流,清算胡适的“资产阶级反动学术”。于是,在1955年第3期的《考古通讯》上,夏鼐发表了《批判考古学中的胡适派资产阶级思想》。他从搜集材料、整理材料、内容设置、指导理论等几个方面对“前历史语言研究所所发表的考古论文和报告”作了全面的否定,而对于李济所主张的纯粹从形态着眼重建器物“生命史”的器物类型学方法,夏鼐也在文章中捎带着不点名地进行了批判,指出发掘报告“偏于器物的繁琐的描写”,并认为这都是因为“胡适当时通过了他的门徒傅斯年控制了这个研究所”、胡适庸俗进化论的影响,以及“学术脱离政治”、“考古而考古和历史学不结合”的资产阶级学风。

世间之事,情浓时自是惺惺相惜,而当彼此间有了看法,哪怕是表露了一丁点的情绪或看法,双方的气场也会为之转变,这种微妙可感知而难以言传。虽然李济并没有公开写文章批驳过夏鼐,但借助《传薪有斯人》中他与张光直的书信往来,我们间接观察到李济提及夏鼐时语气的古怪:1956年李济托张光直把夏鼐在巴黎会议发言的抄本寄与他,可他又在委托后怀疑“它是否真的值得你打印一份”。张光直接受了恩师委派,本想考完试就立刻打印夏鼐的文章,可夏鼐的发言相当篇幅涉及与考古学无关的政治宣传,直接寄给李济恐有不妥,大幅度修改又无时间,只得写信说明原因。不料信中一句“夏真是圣之时者”的反语引得了李济勃然大怒:

“我不太理解你对夏鼐文章的评论!我不懂你这样的话:‘夏是当代的圣人。我很难找到任何一段话、一句话的内容或这篇科学报告的风格,和作者人格的丝毫关联。就写作而言,一位圣人也可能会写得和罪犯一样坏,或者一样好。我希望你能在下一封信里花点时间把上面那句话解释清楚。”

“夏真是圣之时者”原文为“Hsia is quite a sage of time being”,李光谟认为这句话是出自“孔子,圣之时者也”,是在针对夏鼐发言中顺应时势的政治宣传。李济误将这句看作是张光直对夏鼐人格的赞扬,本能的对“圣人”这一称呼感到抵触,以至于写下了非常严厉的批评。此语一出,二人间的嫌隙更是明晰了几分。

不仅如此,李济每每提及大陆的考古学家,也必将其戏称为“又红又专的共产党的考古家”,这显然是在针对1958年以夏鼐为代表的新中国考古学家发表的《决心作左派,力争红与专》(《考古通讯》,1958年第3期)一文。他还在信中批评那些“红專学者”没能注意到山东考古的重要区域,认为自从失去梁思永的领导后,大陆考古就“走了薄古厚今的路”,而近十年在夏鼐领导下的大陆考古,“实在只是挖宝贝的变相名称”。

纵使李夏二人不曾直面过这前后的落差,可嫌隙既生,不免影响到周边人事的看法,以至李济之子李光谟之后对夏鼐颇有微辞。1926年,李济在西阴村遗址的一个“没有受扰”的探方底层,发现了半枚“经过人工割裂”的茧壳,40多年后,夏鼐在《我国古代蚕、桑、丝、绸的历史》(《考古》,1972年第2期)一文中认为这蚕茧“是后世混入的”。李光谟便觉得这是夏鼐对李济“科学工作水准的有意贬低”,还迁怒于夏鼐在文章所用的“据说”一词,诘责“有人明明是自己本人亲眼看到过那个蚕茧标本并大有机会与李济当面切磋这个问题,却偏要把文章写成一切全是传闻一样”。另外,李济去世后,李光谟曾向夏鼐提议要捐一部分遗产设立“李济考古学奖”,最终却因“大陆第一个考古学奖,不能以一个去了台湾的人命名”而作罢,这件事也令李光谟久久不能释怀。尽管其中有当事人的误会也好,事实也罢,又或是出于主观上的敏感,因此引发的种种事件,均可以视为李济与夏鼐之间裂隙的一种延伸。

薪火相传

如果我们暂不计较这一段历史的表面,而去注意1949年后由夏鼐领导的新中国考古事业的建设工作就会发现,其思想基础与李济所倡导的一脉相承。正如张光直所说,他们在“概念上与方法上的继承性很明显,就中国考古学说来,我们仍旧生活在李济的时代”。

首先,在考古学的研究目的和学科定位上,夏鼐与李济有着明显的思想渊源。李济坚持走的是一条独特的“新史学之路”,即将考古学、人类学、民族学归入史学的范畴。李济认为,“田野考古工作,本只是史学之一科”,“田野考古者的责任是用自然科学的手段,搜集人类历史材料,整理出来,供史学家采用”。他批评一些“具现代组织的国家”,将考古与历史强分为互不相干的两科,使得“史学仍是政客的工具,考古只能局部地发展”。他希望在中国可以避免“这种不自然的分离”。夏鼐也认为,考古学作为历史学科的重要组成部分,所作研究不应局限于对遗迹、遗物的描述、分类、鉴别和判明它们的用途及制作方法,它研究的最终目标在于“阐明历史发展过程中的客观规律”。这便要坚持历史唯物主义,在调查发掘工作的坚实基础上,经过整理和分析各种考古资料,用以研究“中国古代社会历史的各个方面”。

其次,二人的考信方法都以征实为旨归。1928年傅斯年创办历史语言研究所时即订立数条宗旨,其中之一是:“我们反对疏通,我们只是要把材料整理好,则事实自然显明了。一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”李济在遵循这条宗旨的基础上又将其继续发展,他认为,任何结论都应建立在充分可靠的证据之上,而且可靠的证据意味着“用分析法处理问题”“注意通常视为琐细小事的东西”“从许多不同角度和一切可以比较的景象来看待文化”。尤其是牵涉到“新石器时代”“青铜时代”这些字眼的研究,“一个受过比较民族学初步训练的调查者,会觉得把这些字眼所指的文化内容加以逐条列项更容易一些。按照他的习惯,在尝试作出重要的结论之前,他要逐一探讨各个项目的传播和演变”。

夏鼐的学术思想和治学方式无疑也属于实证学派,他对传统的汉学“搜集、鉴别和排比史料的方法”非常推崇。为了避免唯心地首先有一主观的成见,然后拿考古学的材料来凑合的情况,他在由自己主持和安排的20世纪50—80年代的考古工作中,严格要求中国的考古学者只发表材料,不允许随意性解释。这也就导致了这一时期,只有极少数的考古学家尝试过运用考古资料对中国古代社会进行解释,绝大多数的中国考古学家都在埋头于发掘、整理田野资料。

除此之外,李济和夏鼐都以全球史观来看待中国考古文化。李济始终将中国历史看作全人类历史的一部分,强调古史研究应避免地域偏见。在实际考古研究中,他也一直将中国文化放在世界文明的背景下思考。这种实事求是的态度使其研究既不陷入欧美学者的“欧洲中心论”,又打破了中国学界“民族主义”的禁锢,在近代学术环境下尤为难得,也成为现代中国考古学所遵循的传统。在夏鼐与李济首次相见时,李济便告之“中国考古学之重要,在于以全人类的观念来观察中国古代文化在世界中的位置”。这既为夏鼐今后利用考古学资料探讨中西交通史上的问题埋下了种子,也为夏鼐主持新中国考古工作时坚持“中国考古学是世界考古学的重要组成部分”,提出要建立“全球范围的世界考古学体系”提供了思想基础。

也正因为这样,即便二者政治立场不同,即便两人所处之地有宽阔的海峡相隔,他们之间的关系仍在被一根看不见的丝线在维系着。

1957年,在听说李光谟有争取李济返国的想法后,夏鼐急忙打电话请他去学部商洽。1960年,李济赴美访问,大陆有关方面即筹划了几种方案,动员考古界知名人士和李济亲属参与,打算以“约请访问”的名義,邀请李济先生回大陆。夏鼐不仅就李济的学术方面写了一篇报告交与当局,还亲笔写下一封书信,信中抄录了南朝丘迟《与陈伯之书》中的一段:“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。见故国之旗鼓,感平生于畴日,抚弦登陴,岂不怆悢。所以廉公之思赵将,吴子之泣西河,人之情也;将军独无情哉!想早励良规,自求多福”,希望能够打动李济。但尹达见信后,将信扣了下来,便也就没能传到李济手中。

1959年开始,夏鼐就将李济之前畅想过的中国考古学会筹备一事正式提上议程。1979年中国考古学会成立,夏鼐任考古学会第一届理事会理事长后,所讨论的第一件事项,便是“为台湾的考古工作者保留若干理事名额”,他对李济的一颗拳拳之心,昭如日月。可想而知,此前他对李济学术的批判,其实是在大批判的政治环境下,个体情感的随波逐流。在那个学人的自由意志、独立思想都难以维持的特殊环境下,夏鼐对李济的满腔热忱,也只能掩藏胸中。

1979年,夏鼐在写《五四运动和中国近代考古学的兴起》时,由于两岸局势已经有了很大改观,他对于当年的导师李济,便不再持批评的态度,而且不点名地表扬他是“年青而具有一定的近代考古学知识和发掘经验的归国留学生”。夏鼐是迫切希望李济能看见这篇的重新评价的,不然他不会在得知李济去世后在日记中写下这样满噙希冀又透出黯然的设问:“不知李在生前曾获见否?”

虽然夏鼐未给李济撰写任何纪念文字,但他是十分热衷看见别人写李济的事迹的,尝借他人之手,以解自己对恩师的哀思。他不单替写李济传的王世民整理、传递资料,还为李光谟《李济传略》提出修改意见。当他得知张光直在写英文的李济传略时,甚至将中国历史博物馆收藏的李济自传手稿的抄本赠与他。直到夏鼐去世前两天,他仍在审阅王世民为《国际史学名人辞典》所写的“李济小传”。

在海峡的对岸,李济对大陆考古学的态度也处于矛盾之中。尽管在写给张光直的信中,他多次挖苦大陆考古学者,但他也承认其研究成果中“确实有些好的东西”,并对大陆考古材料的“难得看到”抱有遗憾。于是,李济领导下的史语所极为关注大陆的研究成果,尽力收集大陆新出版的,诸如《考古学报》《考古通讯》《文物参考资料》等考古期刊,李济本人也通过海外的张光直获知大陆考古的新材料。李光谟曾揣测过父亲与张光直使用英文通信的原因,认为可能是为了避免张光直在信中会涉及台湾严禁透露的、与大陆考古学古生物学等方面的发掘和研究情况相关的消息会带来的麻烦。

李济本是中国考古学之父,领导旧中国的考古事业,退守台湾后仍旧整理和研究大陆的考古学材料,其后30年间的论著,绝大多数都同殷墟发掘直接相关。令人遗憾的是,李济的这些论著没有能够汲取新中国成立以来的殷墟发掘资料成果,因而有明显的不足之处。而夏鼐作为他的学生,风云际会竟成了新中国考古学的领军人物,李济会有落差的心理是人之常情。虽然江山代有才人出,前人被后来者居上难掩不甘,但作为老师被自己的学生超过则另有一番成就感。早在60年代那场跨越海峡的会谈上,李济便对他“一生最得意的学生”夏鼐的成绩给予了肯定——他在谢绝回大陆领导考古学的同时,举荐他的学生夏鼐“早就完全有资格担任所长了”。

李济、夏鼐的一生与中国考古学的历史息息相关,1949年就如同一柄历史的长剑,剑锋所及之处不仅划出了二人之间那道澎湃汹涌的海峡,更导致了两岸中国考古学数十年的隔断与息绝。然而,这对凭借内化的思想渊源跨越了意识形态的思想分野的师生,在两岸对峙隔绝的政治局势下各自成为考古学建设的中流砥柱。相信继承了二人理念、拥有着共同渊源的两岸考古学,未来定会开辟出一条更加合适的道路,重新走到一起。

(作者武钰娟为南京师范大学文博系本科生;徐峰为南京师范大学文博系副教授)