法国《费加罗报》官网涉华报道分析

邓颖平

【内容摘要】 作为法国最具影响力的新闻机构之一,《费加罗报》展现的中国形象很有研究价值。考虑到互联网技术对法国传媒业的影响——纸质出版物传播力下降,网络平台传播力增强,本文在《费加罗报》官网上2017年5月1日~2018年4月30日的涉华报道中,选取评论量超过100的文章,梳理其报道主题、消息源和关键词,并初步分析其对塑造中国形象的影响。此外,本文还关注了报道在不同传播介质上的编排差异以及“视觉效果”在展现中国形象时的作用。

【关 键 词】 法国;主流媒体;《费加罗报》;中国形象

法国是第一个与中国建交的西方大国,是联合国安理会常任理事国和欧盟核心成员国,还是多个非洲国家的前宗主国。法国国际广播电台在大多数非洲法语国家都能收听,法国大报也会出现在当地官员和知识分子的案头。因工作关系,笔者接触过一些非洲法语国家的同行,他们普遍认为法国主流媒体在非洲法语国家“余威尚存”。因此,法国主流媒体的涉华报道无疑是中国形象“他塑”研究的重要对象。

一、研究对象

《费加罗报》是法国现存历史最悠久的报纸,在法国国内和国际上都享有较高的知名度和影响力。根据法国报刊与媒体数据联盟(ACPM)官方网站提供的数据,《费加罗报》纸质版在法国的付费订阅量在2013年到2017年一直维持在30.5万份以上①;在2018年前3个月的月度排名中,该报官网(Lefigaro.fr)的点击率稳居法国新闻类网站第2的位置,页面浏览量维持在1.1亿次/月的水平,超过了在法国与之齐名的《世界报》的官网(Lemonde.fr)。而排名首位的电信运营商橙子电信的官网(Orange.fr)虽然提供新闻资讯,但只推送其他新闻机构的产品。

另外,《费加罗报》也是与中国互动较多的法国大报。2014年3月,习近平主席访法前夕,曾在该报上发表署名文章。自2015年6月起,《中国日报》每月在《费加罗报》纸质版中推出一期法语版的《中国观察》(China Watch),以增刊的形式发行。综合以上原因,本文将《费加罗报》定为研究对象。

二、研究方法

2018年2月初,法国媒体计量学院发布了题为《2017互联网之年》②的年度报告。报告指出,截至2017年年底,法国共有5200万网民,占全国人口的83%,每天使用互联网的网民约为4200万。10年来,法国网民人数上升了40%。每天使用手机上网的人数达到3000万,手机超过电脑成为使用最多的上网工具。报告认为,互联网使受众和新闻品牌的连接点增多。10年来,新闻媒体的网上受众数量翻了一番,2/3的法国人表示,每月至少登录1次新闻网站。对媒体而言,手机上网的普及使其纸质出版物的传播力普遍低于数字出版物。

在传统媒体时代,我们只能看到一张报纸的发行量。在新媒体时代,我们能通过浏览量、评论量和转发量研究每篇报道的传播力。因此,本文将网络关注度高的报道作为研究重点,并将网络关注度高的标准定为报道的评论量大于100。设置这一标准有以下两个原因:第一,官网只展示评论以及评论量和转发量的数据,不提供阅读量的数据;第二,笔者对官网进行了一个月的观察,评论量超过100并不常见,而且一旦评论量超過100,往往会出现观点的争锋。

本文把研究时段限定在2017年5月1日~2018年4月30日。选择这一时段的主要原因是新闻热点多。第一,从法国来看,2017年5月7日,马克龙当选法国总统,他的“变革”③会怎样影响中法关系,这会不会影响《费加罗报》的涉华报道,值得研究;第二,从中国来看,这一年间举行了多场受到国际舆论关注的政治和外交活动,如中共十九大、全国“两会”以及法国总统马克龙等外国领导人访华;第三,这一年间,国际政治经济形势也出现了一些重要变化,例如叙利亚危机、中美贸易摩擦,等等。

2018年5月初,笔者通过《费加罗报》官网自带的关键词“中国”(法文Chine)进行搜索,从搜索结果中筛选出评论量超过100的报道,然后人工剔除掉相关性弱的报道,最后得到32篇关注度高的涉华报道,并通过内容分析法和话语分析法,从报道数量、报道主题、消息源和特别关键词这四个方面对文章进行量化和质化分析。

三、关于《费加罗报》官网高关注度涉华报道的分析

(一)报道数量和主题

在费加罗报官网的栏目分类中,本文所研究的32篇报道大多数出现在“国际新闻”版块(19篇),其次是“经济”版块(6篇,其中5篇出现在“经济形势”子版块,另有1篇在“消费”子版块),接下来是“科学与环境”版块(3篇),其余4篇分别出现在“国际观察”“特约评论”“法国新闻”“科技与互联网”版块。

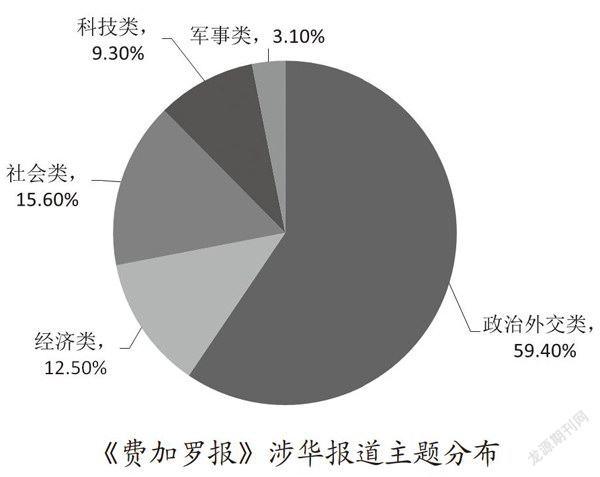

按照报道主题,本文把这32篇报道分成政治外交类 (19篇)、社会类(5篇)、经济类(4篇)、科技类(3篇)、军事类(1篇)。其中,政治外交类占比最大,是最受关注的涉华报道议题。

《费加罗报》涉华报道主题分布

从这些报道的发布时间上看,大多数关注度高的报道都出现在重大事件发生之时。其中,马克龙访华6篇,中国“两会”6篇,中共十九大3篇,特朗普访华1篇,中美贸易摩擦1篇,金正恩访华1篇,美、英、法空袭叙利亚1篇。

从作者来看,该报驻华记者普吕耶特(Cyrille Pluyette)完成了其中的15篇,其余17篇的作者很分散,有该报驻其他国家的记者,也有经济、科技领域的资深记者,还有专门为网络部撰稿的记者或者自由撰稿人,还有几篇稿件署名是《费加罗报》网站编辑部和法新社。

(二)报道消息源

消息源对于新闻报道的重要性是不言而喻的。外媒记者在报道中国时使用哪些消息源,是否采信中国的消息源?分析这些问题可以帮助我们进一步了解《费加罗报》眼中的中国形象。

1.《费加罗报》涉华报道中的官方消息源

笔者根据多年的观察发现,“夹叙夹议”或者“事实与观点混杂”是法国新闻写作的一大特色。因此,在以新闻专业主义的标准来审视法国的新闻报道时,经常会发现报道中的事实缺乏消息源。尽管如此,笔者还是从这些报道中找到了一些清晰明确的消息源并进行了整理和分析。

在官方消息源中,中方主要为国家领导人和外交部、商务部等政府部门,法方主要是国家领导人和总统府、外交部、财政部、海关等政府部门。此外,其他官方消息源还包括美国和俄罗斯等国国家领导人等。

在引用官方消息源时,《费加罗报》基本上能做到渠道权威、内容客观和态度中立,例如中国外交部发言人对美、英、法空袭叙利亚的回应,虽然法国政府和中国政府在这个问题上存在严重分歧,但是报道中两次直接引用了该发言人阐述的中国立场。但是,在使用部分直接引语引用官方消息源时,记者有时会根据自己的判断进行“剪辑”或者加入一些主观评价。

除了国家领导人的公开讲话和官方机构的公开表态,《费加罗报》官网也多次引用中国媒体的报道作为消息源。在本研究时间段内,《人民日报》、新华社、中央电视台、《中国日报》和中国网均被引用过1次,被引用最多的是《环球时报》英文版(Global Times),共4次。

表1 《费加罗报》涉华报道中引用的中国媒体消息源

在大多数情况下,这些媒体被《费加罗报》贴上了“官媒标签”,突出所引述媒体的官方色彩,显然是有意借此影响受众的判断。有研究认为,“一些中国官方媒体在一定程度上被标签化思维所累,遭遇‘官媒标签下的公信力尴尬”①。但也存在例外,比如《费加罗报》在引用马克龙访华前接受中国网专访的内容时,就没有说明中国网是什么性质的媒体,只说这是一家免费的新闻网站。②

2.《费加罗报》涉华报道消息源方面存在的瑕疵

(1)评论量最高的报道:消息源仅限法方,缺乏中方声音。

在这32篇网络关注度高的涉华报道中,评论量最高的是专门为网站写稿的记者德·马雷夏尔(Edouard de Mareschal)的一篇中资企业收购法国农田的报道③,共有918条评论和5700次转发。文章采访对象众多,但全部是法国人,如当地市长、监管农村土地的政府机构负责人、农民、农场经营者、当地老人等,没有对中国相关企业和人士进行采访。记者仅根据这家企业网站法语页面上提供的信息对企业进行了简单介绍,并未进一步揭示这起收购的目的和双方的沟通过程。整篇报道突出了当地人对这起收购的不理解和不满情绪。

(2)转发量最高的报道:消息源单一,缺乏权威性。

这32篇报道中转发量最大(25000次,在《费加罗报》官网上超过1000次的转发,显示就变成以千为单位,精确到小数点后一位)的是互联网与科技记者特鲁希略(Elsa Trujillo)的报道《中国开始实施原本要在2020年启动的公民诚信评分系统》④。报道大量引用了一位名叫库恩海(Katika Kühnreich)的研究员的观点,至于她在哪个机构做研究报道只字未提,权威性明显不足。另外,报道还采信了YouTube自媒体账号Extra Credits(拥有140多万订阅者)的一条英语短片,短片的解说词说:“买国货、工作表现好、在社交平台吹嘘本国经济的人可以得到信用分,发表异见、进行可疑的网络搜索、红灯时乱穿马路的人会被扣分”,记者没有对这些信息的可信度做进一步核实,就把这段话翻译成法语放在了稿件第二段。

(3)个别报道消息源不明确。

《費加罗报》驻华记者普吕耶特的报道《中国维持经济增长目标,扩大军费开支》两次引用专家的话,均没有提供专家的名字、国籍、机构等信息,如“一些专家早就预测到政府会努力抑制巨大的公共和私人债务(规模已超过国内生产总值的2.5倍)及金融风险”①。驻美国记者杰利(Philippe Gélie)的报道《特朗普对中国发起贸易战》里,法语里的泛指人称代词“on”②也成了消息源,“在白宫有人说,‘我们只是对一个特别的侵犯者(指中国)进行战略自卫”。这篇报道还引用了一位特朗普顾问的话,既没有提供姓名,也没有说明他是否不愿透露姓名。

在这32篇报道中有1篇没有提供任何消息源的信息,这篇题为《五个不爱熊猫的理由》③的报道获得了384条评论和约5500次转发。

(三)特别关键词

为了进一步探讨这些网络关注度高的报道中的中国形象,本文还将通过梳理一些特别关键词进一步分析。

1.“中国”的代称

法语写作忌讳重复。在撰写新闻时,记者会避免自始至终用“中国”(la Chine)来指代中国,以下是在这32篇报道中出现的“中国”的代称。

表2 《费加罗报》官网涉华报道中 “中国”的代称

据笔者观察,和英语的“regime”一样,在法语中,“régime”作“政权”之意时是贬义的。在法国,这是一种颇有意识形态色彩的判断。2018年5月初,笔者把这个单词放到《费加罗报》官网搜索引擎中,搜索结果的第一页中提到的国家有叙利亚、朝鲜、古巴、委内瑞拉和伊朗。

另外3个代称中,“大国”出现的次数最多,有时候单独使用,有时候加上形容词“经济的”“新兴的”。由此,笔者认为,在《费加罗报》的报道中,“大国”是中国的一种形象,是结合中国经济实力、发展状况做出的客观评价。但在个别报道中,如涉及南海问题和钓鱼岛争端的段落里,“大国”“亚洲大国”的提法则在一定程度上投射出该报道认为中国的实力会对相关问题的各方角力产生影响。

2. 与“一带一路”相关的表述

在这32篇报道中,有4篇报道谈及“一带一路”,其中3篇是马克龙访华期间的报道。另外1篇是题为《重建,叙利亚转向亚洲》①的报道,报道专访了新书《叙利亚,毫无结果的战争》的作者碧尚(Frédéric Pichon),他认为“这一巨大的公路、铁路和能源走廊将把远东和欧洲连接起来,叙利亚完全有理由参与进来”。另外,在这段采访中,网站编辑还附上了该报2017年7月到8月发布的系列报道《新丝绸之路,五站之旅》 ②。在这4篇报道中,共9次以“新丝绸之路”(les nouvelles routes de la soie)来指称“一带一路”。在进一步说明时,记者通常会用“计划”“方案”(projet)来指代“一带一路”。这4篇报道无一例外地提到“一带一路”是对基础设施领域的巨大投资,将会极大提高整个区域的互联互通。

与中国传媒大学尹明明副教授和陈梦竾的研究③进行对比后,笔者发现,《费加罗报》官网上与“一带一路”相关的高频词出现了一些积极的变化。在她们研究的时段(2017年1~6月),《费加罗报》和《世界报》对“一带一路”的报道中使用频率较高的词(如“霸权”“野心”“战略”“征服”)在上述4篇报道中只出现过一次,即上文提到的“战略”。笔者认为,这一变化既与中国对“一带一路”倡议的公开宣讲和大规模沟通有关,5月中旬举行的“一带一路”国际合作高峰论坛就是最好的例证,也和马克龙总统的支持表态有关。在上述研究时段,法国处于“领导权移交期”,论坛召开时,马克龙刚刚入主爱丽舍宫,不过,他还是派了法国前总理拉法兰作为政府代表参会。经过半年多的考虑,在来华访问前,马克龙接受中国网的书面采访,明确表示法国支持“一带一路”倡议,并将参与其中,还提议共建“生态丝绸之路”。

四、同一报道、不同介质的对比:

以《马克龙和习近平联合应对全球性挑战》报道为例

为了便于分析,笔者曾把这32篇报道拷贝到WORD文档里并统一字号。然而这种研究方法并不严谨,因为稿件脱离了原始的、真实的刊发状态,这会“稀释”文字之外的信息对受众的影响。无论是在传统的纸质版面上,还是在使用了交互视频的网站上,读者看到的报道不只是文字,还有其他视觉效果,图片和视频自不必说,纸质报纸上的排版、对关键句的特殊处理也会影响到受众对报道内容的理解。下面以《马克龙和习近平联合应对全球性挑战》①报道为例进一步说明。

这篇报道于2018年1月9日首次刊发在《费加罗报》官网上,1月11日更新。标题下方插入了一个视频,内容是《费加罗报》前驻华记者圣·保罗(Patrick Saint-Paul)对马克龙访华的点评,分析了此次访问的国际环境——特朗普“退出”亚洲,中国在欧洲的传统贸易伙伴——德国正处于选举期。这部分内容和文字报道的内容没有任何重合之处,但可以帮助受众更深入地了解这次访问,特别是标题中提到的中法联合应对全球性挑战的契机和前景。

而在2018年1月10日《费加罗报》纸质版的第6版國际新闻中,视频的位置被副标题取代了,其内容是报道中一个长句的缩写——“国家元首告诉中国的一号领导人,他在‘普世权利(droits universels)方面的一些关切。”显然,这样的排版是为了把该文作者认为最重要的信息放在最显眼的地方,方便那些只看标题或者先看标题再决定读不读全文的读者,因为这句话的原文在报道的第三段结尾,而且更长更复杂。以下是对这一长句的翻译:“法国总统前一天呼吁和共产主义巨人结成新的同盟,他同时提醒,两国存在‘差异,他说他向习主席提到‘一些关切,特别是‘普世权利方面的。他公开解释过自己谨慎处置这一问题的原因,他认为比起‘隔着玻璃板喊话和挑衅的外交手段,‘高效友好的方法能取得更多成果。”

结合上下文,综合《费加罗报》对马克龙访华的系列报道,考虑到法国媒体报道该国领导人访华时“绕不开的话题”,考虑到法国与中国在意识形态上的差异,笔者认为,在本文中“普世权利”是指代“人权”(droits de lhomme)。在这样一篇主题是两国合作的报道中玩“人权”的文字游戏,是法国媒体的惯常做法。

在两种媒体介质上对人权议题的两种呈现,是基于受众分析做出的选择。《费加罗报》纸质版的读者年龄普遍大于网络版读者,年龄大的法国人对中国的刻板印象更多、更深,因此纸质版要考虑他们对此次访问的期待,即对人权议题的期待,因此要把和人权有关的内容提到副标题的位置上。在网络版上,一些网友也评论了报道中与人权有关的内容。正如前文提到的,评论量超过100就会出现观点的争锋,有的网友认为“比起空客的合同,跟中国政府谈人权更重要”,有的网友则认为这些“法式抱怨”很可笑,“他们对什么都有意见,然而大多数人从来没去过中国”。

五、结 论

通过浏览《费加罗报》一年来关于中国的报道,结合对这32篇评论量超过100的报道的分析,笔者认为,该报对中国高度重视,其长期向中国派驻记者也是一个例证;该报对中国的报道较为全面,覆盖政治、外交、经济、军事、科技、社会等议题;从主题来看,政治外交类比重最大,网络关注度高的报道也集中在这一领域,这说明法国媒体和受众是把中国放在大国关系,特别是中法关系、中美关系,乃至更大的国际格局中来观察的;从报道角度来看,虽然一些记者还是按照刻板印象和猎奇心理来报道中国,这让包括笔者在内的懂法语的中国读者读起来很不舒服,但是考虑到刻板印象和猎奇心理并非只体现在涉华报道中,因此在对法国媒体做类似的学术研究时,研究者应该时刻提醒自己保持“平常心”和中立。简单来说,就是不要因为外国媒体报道了中国确实存在的问题就认定外媒在“抹黑中国”。作为法国历史悠久的主流媒体,《费加罗报》不是“逢中必反”的“观点纸”。虽然意识形态和“政治正确”还将继续影响该报的涉华报道,但是我们应该看到它对中国的开放态度。

其实,中国自身的状态和变化、中国形象的“自塑”和外国媒体对中国形象的“他塑”是动态的、互相影响的。作为国际传播的实践者,笔者认为,除了了解外国媒体如何报道中国之外,还应该了解他们报道的动机,以及他们的受众关注的领域,这样我们才能做好预判,在针锋相对的时候发出入耳入心的声音,讲好中国故事,提高国际传播的效果。

① 笔者译自http://www.acpm.fr/Support/le-figaro。

② 法国媒体计量学院官网:“2017互联网之年”,http://www.mediametrie.fr/internet/

communiques/l-annee-internet-2017.php?id=1830,这份报告的一大创新之处是调研对象为约3万名2岁以上的法国人。

③《变革》是马克龙在大选期间出版的一本带有自传性质的竞选纲领。2018年1月,马克龙访华之际,四川人民出版社出版了该书中文版。

① 章晓英、张怡晟:“中国英文媒体的国际影响力和公信力研究”,《国际传播》2017年第6期。

② 出自上文提到的题为《马克龙承诺至少每年访问一次中国》的报道。

③《费加罗报》官网:“在阿利埃省,一个中国企业买了900公顷地,让当地人咬牙切齿”,http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/02/01016-20180202ARTFIG00008-dans-l-allier-l-achat-de-900-hectares-de-terres-par-un-chinois-fait-grincer-des-dents.php#figp-author。

④《费加罗报》官网:“中国开始实施原本要在2020年启动的公民诚信评分系统”,http://premium.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/12/27/32001-20171227ARTFIG00197-la-chine-met-en-place-un-systeme-de-notation-de-ses-citoyens-pour-2020.php#figp-author。

①《費加罗报》官网:“中国维持经济增长目标,扩大军费开支”,http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/05/20002-20180305ARTFIG00034-la-chine-maintient-son-objectif-de-croissance-et-accelere-ses-depenses-militaires.php。

② 通常用于口语,根据上下文可以译成“咱们”“有人”“有些人”。

③《费加罗报》官网:“五个不爱熊猫的理由”,http://premium.lefigaro.fr/sciences/

2017/06/22/01008-20170622ARTFIG00360-cinq-raisons-de-mepriser-les-pandas.php。

①《费加罗报》官网:“重建,叙利亚转向亚洲”,http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/2017/09/12/31002-20170912ARTFIG00125-pour-sa-reconstruction-la-syrie-se-tourne-vers-l-asie.php。

② 五站分别是中哈边境的霍尔果斯、老挝的磨丁、巴基斯坦、吉布提和雅典,报道链接:http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/31/20002-20170731ARTFIG00247-sur-les-nouvelles-routes-de-la-soie-un-voyage-en-cinq-etapes.php。

③ 尹明明、陈梦竾:“法国主流媒体‘一带一路报道研究——以《费加罗报》和《世界报》为例”,《国际传播》2017年第6期。

① 《费加罗报》官网:“马克龙和习近平联合应对全球性挑战”, http://premium.lefigaro.fr/international/2018/01/09/01003-20180109ARTFIG00193-la-france-et-la-chine-unies-face-aux-defis-de-la-planete.php。