基于全球英文媒体报道的中国企业国际形象研究

李继东 刘睿 蒋雪颖

【內容摘要】 企业的国际形象不仅关乎自身竞争力,也是国家形象的重要载体与表现形式。本文通过运用话语理论研究2015~2017年全球英文媒体关于中国企业的报道,发现近三年来中国企业整体上被呈现为中性、正面的形象,但也存在着形象不够多元、个性不够突出、中国媒体国际话语权不够强大等问题。为应对这种局面,中国企业需要加强形象的自塑,树立全面传播的理念以展示立体多彩的形象,而中国对外传播媒体也应提升对本土企业的关注度。

【关 键 词】 英文媒体;中国企业;国际形象;国际传播力

良好的企业形象有助于塑造品牌声誉,提升企业的发展能力,有效增强其国际竞争力。与此同时,企业的国际形象也是国家形象的重要载体与表现形式,因此研究中国企业的国际形象具有重要的意义与价值。

话语是“关于某些方面的现实在社会中建构的知识”,因此话语是构建和解释文本和传播实践内容的资源,我们可以通过文本和传播实践来了解它们。① 而计算机语言学是一个整合了计算机科学、理论语言学和话语语料库的混合领域,计算机能够以一定程度的准确性从文本里提取信息。② 因此,通过运用计算机技术,抓取国际媒体报道中国企业的常用词语,分析其话语特征,可以归纳出其所建构的中国企业国际形象。“中国国际传播力”研究团队①从2015年至2017年,连续使用自主研发的数据挖掘软件,在谷歌网站抓取全球英语新闻报道中国企业的年度提及数据共计746万次,再通过中文分词软件提取出现频率较高的形容词,通过人工判断,过滤、删除了企业名称以及表示时间、数量和类比等脱离具体语境后对理解文章无实际意义的词语,从而总结出全球英文媒体构建的中国企业的整体形象和十强企业形象,并分析其背后的媒体态度变迁。

一、全球英文媒体报道中的中国企业国际形象变迁

(一)整体形象

通过对2015~2017年全球英文媒体②关于中国企业③的报道进行数据挖掘及话语分析发现,中国企业中性、正面的经济形象备受关注。

首先,三年来被最频繁使用的形容词有“新的”(new)、“最大的”(largest和biggest)、“全球的”(global)、“亚洲的”(Asian)、“金融的”(financial)和“国有的”(state-owned),呈现出全球英文媒体眼中显著而稳定的中国企业经济属性与整体形象。

其次,把视野拓展到排名前150位的高频词,有两方面值得关注:一是与国别、地区有关的词语频现,比如2015年的“澳大利亚的”(Australian)、“印度的”(Indian)、“欧洲的”(European)、“英国的”(English)、“美国的”(American)、“台湾的”(Taiwanese)等,2016年的“德国的”(German)、“印度”(India)、“韩国的”(Korean)、“南方的”(southern)、“美国的”(American)、“日本的”(Japanese)等,2017年的“南方”(south)、“台湾”(Taiwan)、“亚洲”(Asia)、“印度”(India)、“东部”(east)。可以看出,中国企业在“一带一路”倡议推进背景下,加速全球化布局,而且本土化趋势明显。二是正面的词语出现得越来越多,比如2015年的“顶级的”(top)、“强壮的”(strong)、“坚固的”(firm)、“先进的”(advanced)等,2016年的“强的”(strong)、“好的”(good)、“领先的”(leading)、“最好的”(best)等,2017年的“顶级的”(top)、“领先的”(leading)、“智能的”(smart)等。尽管也存在 “粗糙的”(crude)、“薄弱的”(weak)、“糟糕的”(bad)、“纤弱的”(tender)、“消极的”(negative)、“陈旧的”(old)等负面词语,但从整体上看中国企业的形象是中性、正面的。

最后,从媒体态度变迁的角度来看, “新的”一词始终保持在高频形容词前3名的位置,也体现出中国企业总体上最引人关注的特征。“全球的”与“金融的”的提及量持续上升,前者从2015年的第7位升至2017年的第1位,说明中国企业越来越全球化;后者由2015年的第10位上升到2017年的第2位,意味着中国企业的资本运作备受关注。而“最大的”与“国有的”的排名略有下降,“largest”从第2位下降至第4位,“biggest”从第5位下降至第9位;“国有的”从第3位下降至第8位,这意味着国际媒体对中国企业规模和数量以及国有属性的关注度在下降。此外,每年都涌现出一些体现年度现象特征的高频词,如2015年的“在线”“合资”,说明中国企业在“移动在线”等科技领域崭露头角,也是资本运作的体现。2016年的“国际的”,再次体现出中国企业的国际化特征,即全球化步伐加快。新出现的形容词有“工业的”,说明工业类企业在2016年受到更多关注。2017年的“商业的”,体现出中国企业的商业化特征,同样展示出中国企业资本运作活跃。

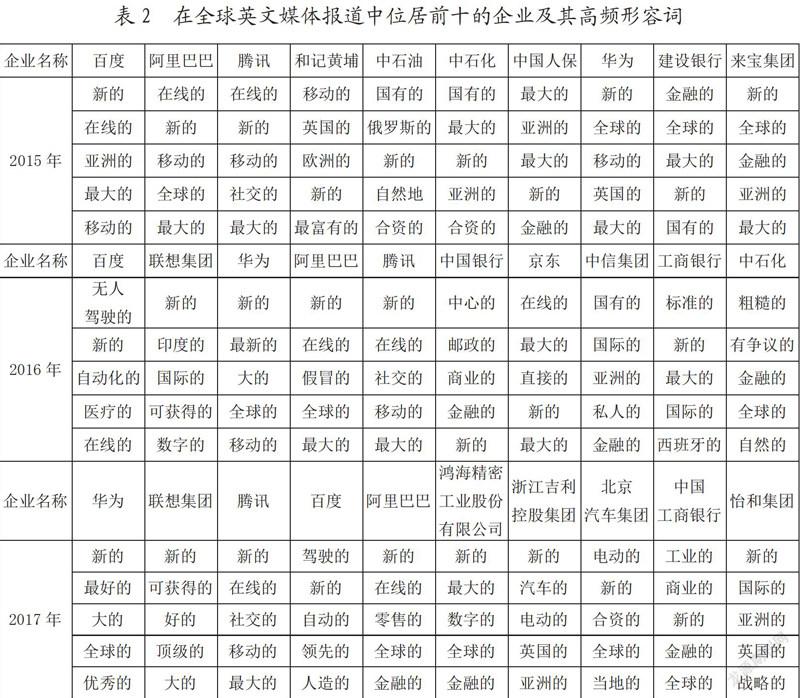

(二)十强企业形象

全球英文媒体在报道中国十强企业时除了使用“新的”、“最大的”、“全球的”和“金融的”等与整体形象一样的高频词之外,还有一些个性化的话语,展示了在全球英文媒体视野下中国企业排头兵的独特形象。

首先,“移动的”“在线的” “社交的”等与高新技术相关的词语频现,这不仅由于这三年来十强企业中信息传输、软件和信息服务业不断增多,也说明新技术研发应用备受关注,特别是在2017年体现得尤为明显,十强中有九家与此相关,如从百度的“自动驾驶”、浙江吉利的“电动的”可以看出科技公司着力打造人工智能,自动驾驶是其重要应用与赋能场景之一,传统汽车行业加速向数字化和互联化方向转型。

其次,国际媒体对于中国企业的认识也在不断深入且趋于正面评价。比如2015年媒体只是聚焦华为的产业性质如“移动的”“最大的”这些表层形象,而2017年开始对华为的产品及服务予以评价,出现了“最好的” “优秀的”等与手机质量、服务质量相关的词。

最后,地區化的高频词亦是一大亮点。2015年的“亚洲的”和“全球的”,说明中国企业不仅立足于亚洲,也已经走向世界,同样“欧洲的”“英国的”“俄罗斯的”等高频形容词也体现了这些企业的跨国性。2016年,联想集团在印度的重点部署、中信集团在亚洲的战略规划、工商银行进军西班牙市场受到媒体关注。2017年,浙江吉利控股集团和怡和集团的业务都重点关注英国和亚洲,扩展海外市场。

从年度变化来看,2015年“在线的”“移动的”颇为突出。这不仅是因为十强企业中信息传播相关企业占近一半,也因为当今媒体更关注移动终端、移动互联网。2016年,高新技术研发应用备受媒体关注,比如,百度的“无人驾驶的”“自动化的”“健康医疗的”成为亮点;阿里巴巴突出了“全球化”和最大电商的特征;腾讯的“移动社交”特点鲜明。2017年亦是如此。值得注意的是,阿里巴巴出现“假冒伪劣”负面高频词,中石化也出现了 “简陋的”“有争议的”负面高频词。

根据连续三年都排名前十的华为、腾讯、百度、阿里巴巴的高频词来看,这四家企业都在打造自身的核心竞争力,例如华为重在技术创新,着手全球布局的同时注重产品质量,塑造良好的口碑;腾讯在社交和通讯服务上独占鳌头,是目前中国市场上知名的互联网即时通信软件开发商;百度注重科技领域如人工智能、自动驾驶等方向;阿里巴巴打造了全球电子商务平台,是目前全球最重要的网上贸易市场之一。

三年来,全球英文媒体对华为的关注度提升迅速,从第八名一跃成为榜首。除了 “新”“最大的”“全球的”等共性之外。在国际媒体的话语中,与华为有关的多是“优秀的”“极好的”“最好的”“极棒的”等正面高频词,表明了其在海内外的声誉。

三年来,全球英文媒体对腾讯关注度略有波动,从第三名再到第五名,最后重返第三名。媒体最关注的是腾讯的线上移动社交,即时通讯应用“微信”的全球月活跃用户数已突破10亿大关,吸引了大量媒体关注。三年来,腾讯的排名前五的高频形容词没有变化。

百度的新闻提及量在2015年和2016年处于第一,在2017年降至第四位。百度凭借自动驾驶技术获得较高新闻报道量,比如“driverless”“driving”“autonomous”,在健康医疗领域、人工智能领域的布局也获得关注。从“领先的” 这一形容词可见媒体对于百度的报道总体上为正面评价。

阿里巴巴的新闻提及量排名稍有下降,从第二名到第四名,再到第五名,它的金融业务最受媒体关注,尤其是线上零售。“全球的”这一形容词显示出阿里巴巴海外业务得到进一步拓展和夯实。三年来媒体的评价越来越正面,前两年阿里巴巴在被赞扬使用便利的同时被批评 “假冒伪劣”(counterfeit),2017年正面词汇越来越多,前五之后的高频形容词出现了“领先的”(leading)、“强劲的”(strong)等词,可见媒体态度倾向于正面。

(三)主要媒体态度

国际媒体是塑造中国企业国际形象的主要渠道,三年来对中国企业报道最多的英文国际媒体是彭博社,外媒的报道数量远大于中国媒体,尤其是英美媒体报道数量超过其他所有国家总和,中国大陆媒体只有中国日报网进入前十媒体榜单。不过中国媒体对中国企业的关注度逐年增长,在2017年尤其明显,南华早报、中国日报网、台湾“中央通讯社”、新华网、环球时报网等中国媒体排名不断上升、传播力显著提升。

整体上中国企业受到的评价倾向于中性和正面,三年来“顶级的”一直是主要媒体提及频率最多的词汇,随后是“领先的”“强劲的”“最好的”“优秀的”“积极的”等词汇,负面态度主要针对中国企业产品的“低劣”“粗糙”。随着“一带一路”倡议的实施,越来越多的中国企业走向海外,拓展海外市场,越来越注重塑造企业自身的国际形象。通过数据抓取和文本分析,我们发现中国企业形象越来越受到正面评价,如2015年主要媒体态度前十高频形容词含有六个正面词语、四个负面词语,到了2017年,媒体的正面词语增多,前十高频形容词中有七个正面词汇。

从国内外媒体差异来看,外媒更关注中国企业的经济发展,中国媒体更关注中国企业的政治属性。外媒报道主要集中在“新的”“经济的”“国际化的”“全球的”等涉及企业国际化业务拓展的关键词,以及“最大的”等关于企业规模、体量的关键词。具体而言,彭博社更关注中国企业的创新程度、品牌知名度和体量;路透社对中国企业的报道突出了“有争议性”这一特点;日本经济新闻更关注中国企业与日本的关系,关注中国企业乃至经济体发展的迅速程度;《福布斯》更加关注中国企业的产品价格和品牌情况;美通社更关注中国企业的国际化及创新程度。与外媒相比,中国媒体报道的关键词更集中于“国家的”“中央的”等与政治属性相关的因素,视中国企业的发展为国家经济实力强大的表现。财新网对中国企业的态度相对比较中立,行业类形容词描述较多。

二、中国企业国际形象存在的问题

随着中国经济体量的不断增长和对外开放的进一步深化,中国企业在国际经济体系中发挥的作用及地位也日渐突出。“一带一路”倡议的实施在推动越来越多的中国企业走出去的同时,也促使着中国企业更加深入地参与到全球经济运行中去。中国企业也由此面临着更大的商业挑战、风险以及更恶劣的舆论环境。全球媒体对中国企业形象的塑造属于“他塑”。而中国企业提高国际传播力,塑造自身在国际舞台上的良好形象,属于“自塑”。这不仅是中国企业实现可持续发展的必要条件,也是传播中国文化、塑造国家形象的重要渠道。从中国企业国际形象的“他塑”中可以发现一些问题,作为改善形象“自塑”的着力点。

首先,中国企业的国际形象还不够多元。关于描述中国企业最多的高频词就是“新的”“全球的”“在线的”,涉及国企则主要是“国有的”“金融的”等词,集中体现其企业性质、业务范围以及财务状况等经济特征。这些描述虽然在整体上趋于中性甚至是正面,但也容易导致海外受众对中国企业形成片面性认知,甚至是某一刻板印象,忽略了中国企业的文化特质。换言之,中国企业的国际形象未达到寓意更为深刻的抽象层次,仅停留在文字符号所能指向的表面意涵。而从某种意义上来讲,后者往往具有一定的社会性,是企业社会身份的展现,亦是品牌形象建设与独特性的来源①,即企业的价值理念。

其次,中国企业形象还不够立体。如2017年居于榜首的华为,三年来的描述类高频词都有“新的”“全球的”等,阿里、百度、京东等企业也有类似现象,而腾讯三年来的描述高频词几乎不变。这体现出中国企业在传播的宽度上取得了一定成效,但是深度上还不足够,受众只知其表而不知其里。十强企业彼此之间的差异也不是特别明显,谈及十强企业,几乎一句“这是一家新兴的、最大的、经济实力雄厚的企业”就能描述其中任意一家,这在一定程度上也反映出中国企业在国际舞台上的形象共性较多而个性不足,缺乏国际辨识度,反映出中国企业在传播力度上还有所欠缺,传播的方式方法上还有待改善;也说明大多数中国企业对于海外民众关心的社会、文化议题重视不够,与公众之间的沟通渠道较为狭窄,在当地融入度不高。

最后,中国媒体的国际话语权还不够强。当下的国际话语权仍掌握在美英媒体手中,由美英等西方大国主导的全球舆论对中国和中国企业的批评、指责甚至诽谤将长期存在。如2011年2月,英国BBC所推出的《中国人来了》系列纪录片传递给观众的是“中国企业的海外拓展带有‘新殖民主义性质”“企业在当地的资源开发破坏环境”“未能有效促进当地民众就业”等形象。在这种舆论环境下,提升中国媒体国际话语权,维护企业利益乃至国家利益,已是当务之急。同时,面对外界的失实报道与指责,中国企业需要改变既往的单向思维,不是一味的解释,而是一方面要探究这些报道背后的深层次原因,另一方面也要从当地发展的角度出发去更多地承担社会责任。

三、关于提升中国企业国际形象的建议

首先,中国企业应高度重视国际形象的塑造,树立全面传播的理念。随着中国企业国际化进程的不断推进,中国企业的一言一行都可能成为舆论的焦点。企业形象也是国家形象的重要组成部分,国家形象对构建有国际辨识力的中国企业整体形象有重要的背书效应。积极正面的国家形象认知,对于提升企业海外声誉和产业竞争力具有重要意义。因此,中国企业在涉外活动中要站在国家发展战略的高度,做好对外宣传工作。十八大以来,习近平总书记多次强调外宣工作,特别是意识形态宣传工作的极端重要性,提出“大宣传”的理念,在2018年全国宣传思想工作会议上,部分国有重要骨干企业列入参会单位,意味着中国企业成为讲好中国故事、传播中国精神的重要主体。而良好的企业形象不仅要有过硬的产品与服务质量,而且要传播富有中国特色社会主义的企业精神、文化。同时,当今的传播生态已由专业媒体主导的大众传播时代向万物皆媒的全面传播时代转变,企业形象传播不应只是宣传部门的事务,而应是全员传播,各级领导、员工都应有很强的传播意识。要改变既往的企业运营思维,不能“讷于言而敏于行”,疏于自我宣传,也不能说了不做,失信于当地社会。同样,外宣的渠道也不能仅限于专业媒体,而应是全媒介、全方位、全触点的传播。应注重传播方式的多样性,一方面要善于借助国内主流媒体在国际平台上发声,另一方面还需要有自我的发声平台,利用好Facebook、Twitter、YouTube、Instagram等國际性社交媒体,实现在传播平台上的网络化延伸,从而为自我的国际形象传播搭建渠道。

其次,要展示立体多彩的企业形象。中国企业在海外不应只是良好的经济形象,还应有文化、社会等多元形象;不仅要展示中国特色社会主义企业特质,也要展示出丰富的个性特色;不仅要讲好企业的宏大故事,而且要表达出员工个体精神风貌;不仅要讲述中国企业的发展历史,更要描述当下和未来。中国企业还应当增加自身的厚度,如提升产品服务质量,发展企业文化,注重企业精神建设等,要善于与不同文化交流,深入当地社会并积极承担社会责任,参与社区建设,保护当地环境,尊重和维护当地人的合法权益,力所能及地支持所在国社会公益事业、慈善事业和历史文化事业,同时重视与所在国相关方和社会各方的沟通,提高与当地政府、媒体、非政府组织等方面打交道的能力。① 惟其如此,才能使得企业的形象更加立体化,形成良好的品牌与口碑。

最后,要提升中国对外传播媒体对本土企业的关注度与国际话语权。这不仅需要加强顶层设计,统筹对外传播资源,发挥主流媒体、自有媒体、意见领袖、员工等多主体联动力量,还要主动设置国际议题,创新叙事方式,形成复合传播模式。①

自英国脱欧、特朗普就任美国总统以来,世界局势与信息传播格局变得更加扑朔迷离,全球政治经济格局的不确定性在增加,特别是中美贸易冲突加剧。肩负着中华民族伟大复兴梦想的中国企业在新全球化进程中面对着更加复杂多变的世界舆论生态。如何在这样的大环境下,讲好中国企业故事,传播独特的企业文化与精神,不仅关乎企业自身形象,更关系着中国国家治理的现代化与世界信息传播秩序的重构。