军旅画家刘由国的“葡萄庄园”

冉伟严

葡萄是中国诗文、绘画中的经典题材。《凉州词》里的“葡萄美酒夜光杯”铺排出五光十色、琳琅满目的华美;徐渭放纵笔墨画葡萄,大写意“闲抛闲掷野藤中”的潇洒疏狂;八大山人“墨点无多泪点多”,将写意葡萄山石推向高旷纵横。近现代以来,吴昌硕、齐白石的绘画,更化葡萄这平常之物为神奇,寄托了画家纯粹又深厚的情感气质。

刘由国是一位军人,名副其实的军旅画家,葡萄也成为他钟爱而执著的画题。他自称为“葡萄农夫”——农夫最懂得一分耕耘一分收获,农夫最能体会勤勉与付出对于结果的意义——看他作画时的那份认真、那份用心,也才知道,这样的创作是一种别样的“种植”,也只有这真正的“种植”才能收获一座属于自己的葡萄庄园。

葡萄的老藤贯穿于画面,是“庄园”的骨架,是一幅画的气势——第一次见刘由国创作,提按之间一株老藤慢慢呈现于前——用中锋走过,安静沉着,又兼以草书笔法写之,纵横跳荡。就在这沉稳与跳荡之间,笔墨线条完成了一场节奏明朗、奔放自由的舞蹈,舞动了历经数年风霜洗礼之后的苍涩,又有吸收日月之精华的饱满结实,此时,甚至会怀疑,究竟哪一个是真实的藤?有意味的中国水墨的线条不就是被描述为“春蛇入草秋藤坠”吗?盘根错节的长势,里面有生长的力道,更有缠绕在一起的缠绵。

大地上的藤是一种信息,看似不惊不乍不起眼的说不定就是十几年、数十年的藤,扎地十尺,枯叶入土一年又一年发新绿——这是怎样的含量!宣纸上的藤更是一种信息,起承转合之间就能看出来有没有这种“含量”,一提一按,给人多么丰富的感觉,是向上,却又曲折;滋润,却又苦涩。像一呼一吸,更仿佛出神入化的太极神拳,排山倒海时呈现着异常镇定、沉静的气息。

出生于军人世家,20岁入伍至今的刘由国,自有一种气度,一种容量。他当年带过的许多战士,现在也已近半百,但隔多年后见到他的一刹那焕发出的是仿佛少年单纯的模样,亲切地称他刘政委。刘政委能书能画能文,因部队的长期陶冶,自有军人的威严,但“威而不猛,恭而安”,“威严”不是让人害怕,而是一个人自信、稳健和修养的体现与流露。“恭而安”是庄重、安详,庄重需要的是内涵、责任和信念,安详需要的是气度、历练和利他精神。“威而不猛,恭而安”是东方贤者君子的涵养,也正如中国水墨葡萄里那一株植根于大地、滋养了一年又一年新绿的葡萄老藤。一位画家说,中国水墨适合的境界应如京剧里衰派老生的美学意味,没有尖锐、紧张、张扬,洗去火气、霸气,留下逸气,留下从容,留下磊落。画水墨葡萄,一起笔的那一株老藤,的确有着几分这样的意趣。

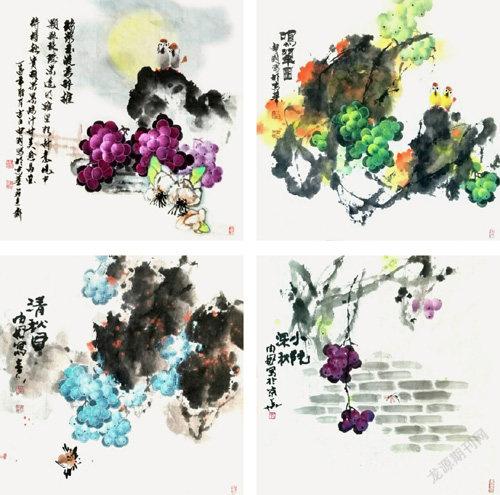

刘由国画葡萄果实,同样磊落、大气。他喜欢用色,但并非乱用,充分运用水墨画中的水和西画中的色,用石绿、石青调入葡萄的紫,落笔成型,既有明暗又有虚实,同时兼顾紫与白及绿之间的色彩变化,葡萄珠粒剔透晶莹,同时也有霜感。他对葡萄珠上的高光处理更是用心,太露则失真,太隐则失意,尽量含在葡萄中。一幅《露湿葡叶》,淋漓尽致地烘托出“绝顶新秋生夜凉,鹤翻松露滴衣裳”的氛围,挂霜的葡萄浆水欲滴,带露的葡叶正要打湿行人的衣衫。一幅《虽涩犹甜意境中》,大胆地运用鹦哥绿、秋香黄,画出未熟的处于生长期的葡萄,令人耳目一新,又生出别于紫色硕果的别致,感觉不同了,如果在紫色葡萄里品味到甘甜,这里则是一种酸涩,酸到舌底生津,可你知道,这酸涩是一种孕育;如果更多时候看到的葡萄是饱满,这里则是清瘦,可清瘦中有着更多的希望。

画家笔墨含情,笔墨造型造势,画家的细致、敏感经由笔墨带给观者丰富的触动与感悟。由此,我们更懂得刘由国自号“葡萄农夫”的深意,以精心耕种土地的本色对待艺术创作,更以质朴之心对待生活,对待身边的每一个人,读过他一篇散文《我还给妈妈一个拥抱》,儿子对母亲深厚的赤子之心要多浓烈有多浓烈;另有一篇《我是父亲蜕的壳》,那是儿子对父亲的崇敬和爱戴……以真挚对待生活,以真挚对待艺术,才成就这属于自己的蕴含丰富的“葡萄庄园”,一枝葡藤、几枚秋叶、一粒粒的葡萄,就以喜悦或者沧桑、甘美或者青涩、富丽或者淡然,诉说着画家对于生活与艺术的执著与挚爱。有时候栩栩如生,盡含人生喜乐,如其自题诗所云:“扇中画葡萄,颗颗似玛瑙。唯恐抖落地,手持不敢摇。”这是一份发自内心的天真之乐,可以带动他人一起享受生活之乐,这是对生活充满热爱的画家捕捉到的人生之趣。有时候痴情迷人,“忙里偷闲画葡萄,虽不值钱却逍遥。珍珠一篮迷人眼,哪怕世人唤痴人。”——这一篮“葡萄”的确似一篮珍珠,却又比珍珠更可珍爱。有了这一篮“珍珠”,心已足,被世人唤作痴人又何妨?生活是自己的事,对艺术的热爱更是自己的事,通过绘画过一种自己愿意过的生活,才是艺术赋予我们的权利。因艺术而能为“痴人”是一种境界,更是一种福气。