河流之死

○黄金明

在二十世纪八十年代中期后,要找到一尾斤把重的草鱼,已极为困难。母亲多年前牧鹅在河滩捡到一只毛蟹,这种往日多如牛毛的河蟹已不见踪影。而龟鳖之类,已不知所终。大堂哥在村边的“裂坑”(粤方言,小溪流之意)被一只红色甲鱼咬住脚趾的情形,已经是十七八年前的事。

美人迟暮

大约在那个时候,父亲将一直放在杂物间的各类渔具搬出来,任其水淋日晒。父亲决计金盘洗手。这不是他突然大彻大语,不再杀生。偶尔我带弟妹去网鱼,也遭到父亲的呵斥,他振振有词:“江上的鱼有毒,吃了不卫生。”

对于村庄的人来说,河流曾经清澈干净,是天然的洗衣盆、洗菜盆。人们在河上洗草给牛吃,在过江埠杀鸡、宰狗,将禽畜的内脏扔给鱼争食。洗衣服的肥皂泡覆盖了埠头的水面。终于有一天,人们不敢再到河边杀鸡,水太臭,变黑了。过江埠下的水潭成了水牛的洗澡池,水底积淀着深厚的牛粪。是的,村人在所属河面上,按其功能是区分严格的。上游保持干净,中游洗衣服,下游是扔死亡禽畜的地方。但是,他们不顾及小河下游的村庄,也没有想到,在上游不过数里之遥,就有着类似的村庄,干着相同的勾当。

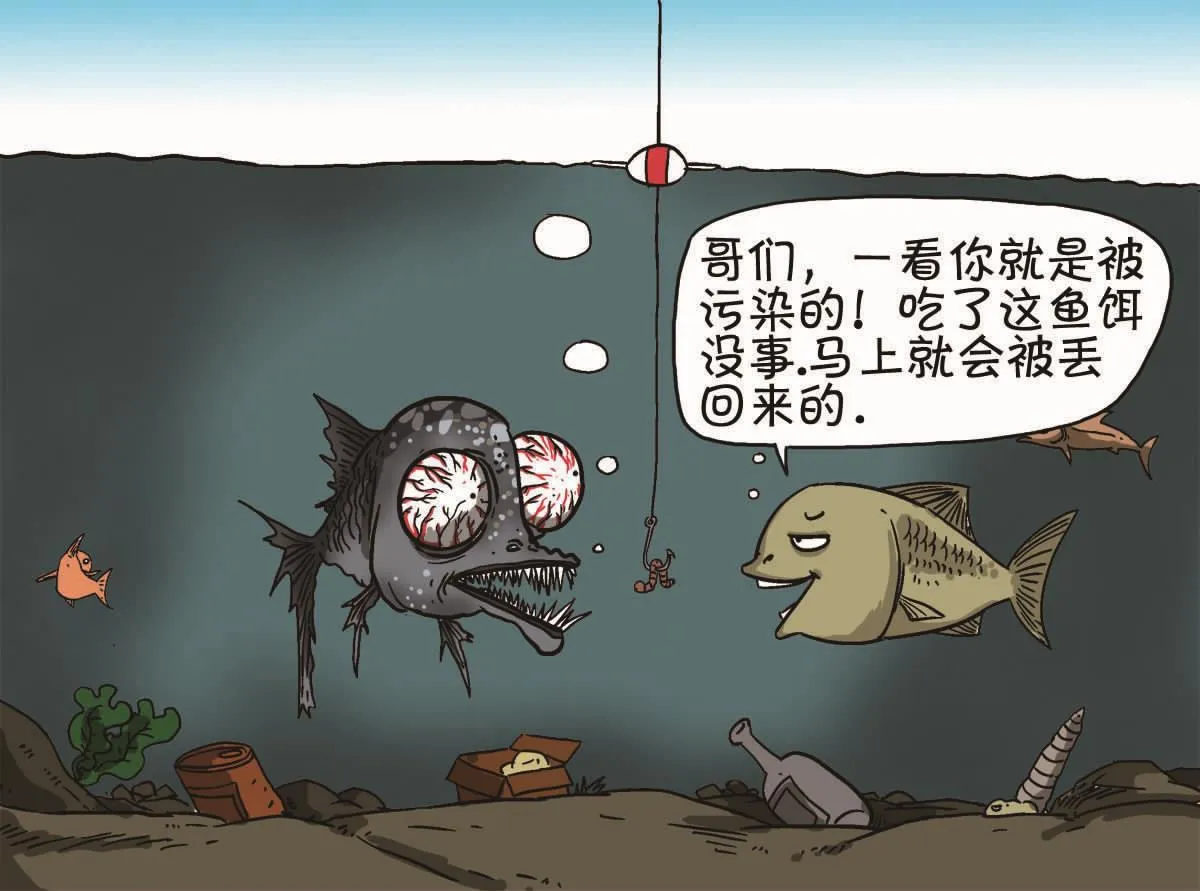

死亡禽畜的污染不可小觑。“污染”这个字眼,在二十世纪八十年代的乡村,仍显得过于陌生,但污染没有片刻停止。

苦果是一点一滴孕育并慢慢膨大的。在小河遭到灭顶之灾时,没有人考虑这个问题。每一个村庄都是这根锁链上的一环,谁也逃不脱其中的厄运。小河曾经是一根闪光的项链,挂在村庄光洁优美的脖颈上。如今,美人迟暮,链条锈蚀,一切都失去生机和灵气。进入二十世纪九十年代,人们发现,河流正在进入它的死亡期,水越来越黏稠,几乎停止流动。

近年来,小河已经奄奄一息,鱼虾几乎绝迹,连最普通的走水佬、花肚军、麻扁婆之类的小杂鱼都难得一见。河床上倒是有一丛丛的杂树、荆棘和野草蓬勃生长。野蓖麻和颠茄,高约三米,在杂树中鹤立鸡群。颠茄开出的花朵犹如喇叭,白惨惨的,有的又鲜红如血,看上去妖艳诡异。河湾上的几潭死水,漂浮着塑料袋、死禽和垃圾。绿得让人惊悚的水葫芦疯狂生长,肥厚的叶片像塑料布要将整个水面覆盖。

致命毒剂

多年来,那些无辜而纯朴的人,都参与了对河流的谋杀。没有人看到这种后果,也没有谁承担责任。他们将此处污染之后,选择离开。有点本事的人,已到镇上、县城购房生活,能力稍逊的人也要到城里打工,做走鬼,总比在村里种地好。至于家园崩溃,那并不重要,只要成了城里人就好。有谁愿意留恋穷山村呢?

为什么流水保持清洁逾数百年之久,却在近三十年到了万劫不复之境呢?归咎于今人没有环保意识是简单的,却未免失之公允。时代毕竟变了,在过去的农耕社会,村庄、河流及土地的循环和利用是良好的,大自然从未失却自我净化能力,一旦崩断,亦能自我修复。耕种没有化肥和农药,生活垃圾大多可以降解。但在工业时代,乡土山野遭到毁灭性一击。过度垦殖及大量化肥、农药乃至各类生长素、膨大剂的使用,使土地濒临死亡,附丽其上的蛇蛙虫豸之类,被大量消灭乃至绝种。大量化工产品,如塑料、电池、橡胶之类,根本无法让土地吸收、净化。

在二十世纪八十年代之前,化工产品很稀罕,人们洗头还是用茶籽,顶多用药皂。不可降解的垃圾越来越多了,光是装东西的塑料袋,不用几天就积满小河。在过去,这些“现代性”垃圾是没有的。那些农业时代的垃圾,一部分成了猫狗的食粮,一部分在土地中腐败并滋养草木。

更可怕的是,随着村中耕作人员的减少,大量土地遭到抛荒。以前作为肥料来源的粪池,不再发挥作用。日积月累的粪便都要爆棚了,并随着一场豪雨在村巷四处流淌,最终排入河湾之中。生活污水就不必说了,还有农药。农民喷完杀虫剂,喷雾器要在河水中洗涮,用空的农药瓶被随手抛在沟壑及河湾里。这也许是鱼虾绝迹的根源之一。

我一直以为,东方文化强调整体,虽有忽略个体或个人的弊端,但其天人合一、崇尚自然的思想,却使大自然生生不息,能保持物种的多样化及生命的活力。而西方文明,虽然对个人给予最大尊重,但其享乐主义和科技至上乃是建立在掠夺和毁坏大自然的基础之上。人类扰乱大自然的结果,必是扰乱自身而在劫难逃。在瓦特发明蒸汽机之后,大自然隐秘的链条已然断裂,无法修复。