《日子疯长》:一个人的“文艺复兴”

记者|杨 帆 赵颖慧

摄影|辜鹏博

在读过了太多风筝似的文学之后,龚曙光宁肯自己的文学是一片落叶。落叶纵然飘摇,市终的目的却只有一个。

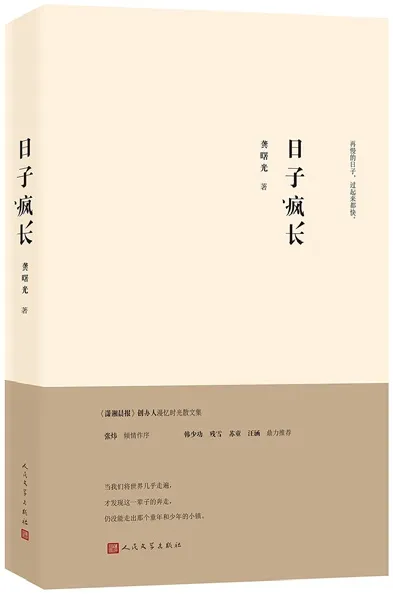

“《日子疯长》是一个惊喜的发现。”在《日子疯长》新书发布会上,出版方代表、人民文学出版社编审、《当代》杂志主编孔令燕如是说。

这是一部游子的回归之作。20年前,年轻的评论人龚曙光投笔步入商海,从潇湘晨报到中南传媒,在成为中国文化产业耀眼的领军人物的同时,文学离龚曙光的距离也越来越远。直到一个特别的契机,令他重新捡起了笔,烙印于骨血中的记忆与栈恋顿时苏醒,《日子疯长》这样一部令业界惊喜的作品由此诞生。

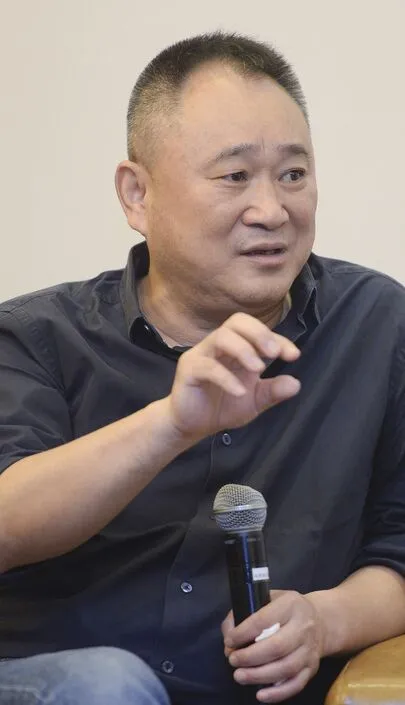

2018年7月18日,作家、出版人、中南传媒董事长龚曙光做客深圳,出席了回归之作《日子疯长》的新书发布会。在发布会现场,龚曙光和知名评论家、北京师范大学教授张莉,著名散文集《山河袈裟》作者、湖北省作协副主席李修文围绕“还乡,带着灵魂上路”话题展开深度对话。已被文人墨客“写烂”的故乡,在龚曙光笔下究竟有怎样的不同?重拾作家身份,为龚曙光的人生带来了哪些变化?“一个人的文艺复兴”究竟路在何方?就让我们走进这场文学的盛宴,踏上这场归返故乡的灵魂之旅。

灵魂的归乡

在读过了太多风筝似的文学之后,龚曙光宁肯自己的文学是一片落叶。落叶纵然飘摇,最终的目的却只有一个,那便是大地,是故土。

对故乡的深情与眷恋,是人性中最温柔、最脆弱的角落,也是中外文学永恒的母题。没有人能逃离故土的牵绊,而“还乡”二字之于龚曙光的分量还不仅于此。

除了澧阳平原和梦溪小镇,在龚曙光的心中还另有“故乡”,那便是文学。在他身上,还乡不止是因久居市井而萌发的祈愿,更是重回文学的内在动因。当童年与故乡渐行渐远,在文学的怀抱中,重拾作家身份的他找到了另一种慰藉。

文学让龚曙光找回了精神的故乡,而他也希望通过文学唤起一代人对故乡的回望。因此他笔下的故乡没有五颜六色的滤镜,不是沈从文书中的世外桃源,也不似鲁迅笔下的那个社会解剖台。他站在记忆的舞台上,以自己独有的温情与理性轻轻揭开幕布一角,透过飘散的微尘,整个20世纪如潮水般汹涌而至。

龚曙光:

今天谈话的主题是修文出的,他给了“还乡”,我觉得两个字太单薄,便又加了“带着灵魂上路”。现在大家对于还乡谈得很多,这说明我们对现代社会已经有了某种厌倦、对乡土风物正在产生某种向往。这是个好事。但是作为一个话题,如果不上心、不入脑,反而可能轻慢了“还乡”这两个字。“还乡”这两个字在我心里的分量始终是很重的。因为这个时代已把最严肃的命题摆在我们面前——作为一个物种,人类在21世纪想到哪里去,又能到哪里去?还乡,可能是一种选择。我这本散文之所以用这么大的篇幅去写我的老家,原因很简单,故乡既是我最熟悉的地方,也是我最陌生的地方。熟悉,是因为小时候的记忆最深刻;陌生,是因为我走出来之后,就再没有专注地看过它一眼,包括生活在那里的亲人、长辈、朋友。所以还乡对于我来讲不仅仅局限在地域和风物上,更重要的是,它是一条生命脉管,通过它可以抵近自己文化根系的原点。

李修文:

我认为,《日子疯长》的问世,标志着中国当代一部相当重要的散文作品和一个相当重要的散文家的诞生。在创作的过程当中,我时常觉得自己是孤单的,而在读到这本书的时候,我由衷感到“吾道不孤”。翻开《日子疯长》,总有一种感受扑面而来,会在心里弥漫起巨大的乡愁。正所谓“穿州过府,提灯还家”,在我看来,还乡两字不只局限在地理意义上,更有一种美学意义上的还乡值得品味。

开始写作时,我会逼迫自己重新回到江汉平原那铺天盖地的油菜花中,我想龚老师也是一样。我和龚老师成长的环境均属荆楚故土,所以对我们而言,美学上的还乡大概也可以追溯到楚国的文化传统。我们知道,楚国最初有“焚火夜祷”的习俗,从屈原的时代起,楚地的文学作品就与祈祷脱不开干系,充斥着某种强烈的仪式感。在这样一种环境中,身为作家的美学禀赋被擦拭得愈发明亮。

龚曙光:

修文身上的哪个地方最早打动了我?那就是楚人的血脉。江汉平原、澧阳平原,虽有洞庭一隔,但是深深植根于土地的那种忧郁、那种奉天敬地的虔诚,以及对待人生的那种较劲,其实在我俩身上是一样的。我们的“相像”应该是在这种精神气质上。我们目之所及的风物,总归是要流失的,不管它们今后变得更破败还是更繁盛,注定不是我们今天所看到的东西。在我笔下,对于儿时所见的故乡,我一点加工虚构都没做,但是今天已经不复存在了。这是我们没有办法去挽回,也挽不回的。但是这片土地的文脉如今还找不找得回?我们跟文学的那些关系如今还找不找得回?

到今天为止,我仍然是一个非职业写作人,五四时期的思想,有为人生的文学和为艺术的文学,而我追求的是“为了文学的文学”——我写作的目的不是吃饭,作为一个生意人,为了养身可以有很多的选择。为什么会选择文学?其实这在冥冥之中已经注定,它更像是一种纠缠,一种召唤。

早些时候,我根本没有想到自己会在20年之后回归文学。那是前年底,我在窗前翻阅鲁迅的手稿,先生的笔迹是如此厚重典丽,让我愈发感到一天到晚面对手机、电脑的无聊。情不自禁地,我拿起了毛笔,最早是抄抄诗,后来就写起了文章。起先不过信手写写,但透过这些字句,猛然间觉得有声音在呼唤,在喊我回去,我发现自己不得不回去。从这个角度讲,我的“还乡”是还文学之乡、灵魂之乡。哪怕我现在在写海外的故事,心里面的情结依旧是乡愿的,逃不开故土的牵绊。

张莉:

此前我对龚老师的了解并不多,但在读到《日子疯长》以后,我很期待见到他本人。散文是明心见性的文体,读这部作品的时候,我一直在想,龚老师到底是个怎样的作家。我倾向于用“新锐”一词来描述他。他首先是新的,不仅作为散文家是新人,他的语言和表达也是焕然一新,能给人以巨大惊喜的。而所谓“锐”则是指的他笔下的那股冲击力。他在用自己的创作告诉我们,原来还乡之作还可以这样写。现在每到春节,总能看到这样一种“还乡”的书写——故乡的破陋被无情揭露,仿佛它已经成为历史的残渣。但是龚老师的书写则不然,他有能力,有推动力,能引领我们重回故乡的深处,让我们得以发掘它本来的面貌。在当下这样一个非黑即白的书写故乡的语境里,他提供了另一种视角,他让我们发现中国的乡土远比我们理解的更深刻、更复杂也更幽微。“还乡,带着灵魂上路”,所谓的“带着灵魂”,实际上就是带着思考、带着情感、带着爱意重新理解故乡。在《日子疯长》中,我们读到了一种杂花生树、生机勃勃的可能性。这也正是龚老师的“新锐”所在——不管他的年纪有多大,你能从他的作品当中看到中国散文的未来。

一个散文家的诞生

从企业家到散文家,龚曙光只用了一本书的工夫。

作为文坛的“闯入者”,龚曙光的来头着实不小。在他的年龄和地位上,以新人的姿态向读者发声,除了谦虚,恐怕更多的是对作品的自信。而在阅读了《日子疯长》之后,评论家和作家无不为这位“新人”的笔力与才情震撼——明明有二十年“空窗期”,为何“业余作家”龚曙光能在短短一年内达到现在的高度?

在龚曙光看来,“业余”正是自己创作的优势所在:因为业余,所以从心所欲;因为工作中规矩太多,反而能在写作上彻底摆脱束缚。夜深人静之时,面对笔下流淌而出的文字,龚曙光做回了那个在乡间偷柴火、摸脚鱼的少年。

恣意创作的背后,对乡土社会独特运作规律的理解、对人性幽微之处的洞悉,才是这部散文集最值得品味的内容。正如张炜所言,龚曙光的作品“可以作为复杂的人性标本,一部乡间的百科全书”。在略显浮躁的文坛中,龚曙光将不仅只是一个新人,更成为了备受读者期盼的“珍稀物种”。

张莉:

读完《日子疯长》,我跟修文说,龚老师是天生的作家。为什么?因为他胸中有,只要他拿起笔,手里就有。他身上有写作的本能,不管他以前在哪儿,在做什么,终有一天他会写作。作为一个散文家,他的表达力是如此之强,足以使他战胜很多个自我,战胜他另外的身份和话语系统。刚才我看到他在用毛笔给别人签名,一笔一划,我很感动——他正是在用这样的方式走一个人的路,完成一个人的审美。一个好的散文家,首先其生活要“充实”。刚才龚老师说他是一个“业余写作者”,我认为写作根本没有“业余”这回事。又或者说,恰恰因为他所谓的“业余”,才催生了《日子疯长》这样平白质朴、有情有义的作品;天天躲在书房里面的人,写不出这种在大地上的散文。

龚曙光:

张老师刚才对我写作过程的把握是非常准的。在文学上,我是个没规矩的人,因为我的生活中有太多的规矩。作为一个企业领导人,我要守的规矩比很多人想象的都要多,所以文学就变成了一个我的精神撒野的地方,如果在这里我还循规蹈矩,那它对我还有什么意义?可能正是因为我在这块领地上没有规矩,所以在写作当中,我的自由度要比专业作家高一些,确实是想到哪儿写到哪儿,且行且止。我不可能按照某一种文学的规则去写作,我的时间也不能全部划归给写作,更多的时候是谈完并购,脑子里还想着亏损了怎么办,笔下已经在写《月光下的少年》了。这是一种自由的状态。对我来讲,文学带给我人生自由的体验,可能比审美的价值还要大一些。

张莉:

什么是好的散文家?我读《日子疯长》的时候有个感悟,散文家一定是懂得这个世界的人,他一定要走过千山万水,看遍人世风景。他要懂得这个世界上的爱有千万种,它超越肉体,超越性别,超越观念,超越种族。透过他的作品会返观,今天我们许多人对情感的理解是狭隘的。我们每天打开微信,公众号推出的大部分文字也可以叫做“散文”——那些题目很吸引人,比如比你漂亮的人还比你努力,比你挣钱多的人还在健身等等,许多人以为它是深刻的,但其实是肤浅的、在平面上滑行的,这些作品的存在,也在某种意义上印证了我们正在慢慢丧失爱他人的能力——一家人坐在一起玩微信,但却不愿意彼此多说一句话或者来一个拥抱。而《日子疯长》这样的作品,会让你重新理解情感,它让你认识到,你和身边的人是连着血、带着筋的。

我以为,在《日子疯长》中,龚老师给出了历史的另一种书写方式。真正的历史,不是在历史的大事纪年里面,而是在普通人的命运里面。只要把这些人的面容放在一起,就可以构成一段历史,卑微且坚韧。这是潜伏于历史地表之下的历史,它属于梦溪、属于湖南,同时也属于中国。这个时代越“大”,小人物的历史就越宝贵,也越值得被书写。我不知道龚老师有没有这样宏大的抱负,但在这部作品中,我看到了一个懂得世界、懂得人心的作者。这也是这个时代稀缺的作者。

继承与反叛

在龚曙光的履历中不乏辉煌的篇章——他一手创办的《潇湘晨报》早已是中国报业的传奇;在他的带领下,成功上市的中南传媒,逐步成长为一家具有全球影响力的行业龙头。而对他个人而言,有一件事比上面两件更重要,那就是《日子疯长》的诞生。

对作者本人而言,这次率性的写作是一种守望与回归,是一场呕心沥血的战争。而作为一部作品、一本书,《日子疯长》也承载了龚曙光的某种野心。

“写这本书是一个人的文艺复兴。”龚曙光说。在他的创作中,细心的读者能感受到唐宋散文的文脉,也能寻找到“五四”新文学的初心。在这个散文创作全民化、西方化、碎片化的时代里,龚曙光对传统的发掘和坚守反倒成为了一种反叛。

李修文:

龚老师说写作是直觉和兴趣的产物,但作为同道中人,在我看来,他还是有非常清晰、自觉的文体意识的。写作是一门科学,这个科学隐藏在美学与执行路径之中。就我个人而言,我反倒希望埋藏着路径的这份直觉越混沌越好,这种文气越说不清道不明越好。尤其是在学科细分之后,曾经浩无边际的散文被人为阉割成一个怪胎,而历史上中国的文人从来就不是这样写作的。在龚老师的作品中,我们看到中国式的文人和作品正在“死灰复燃”,烈焰般的美正在生长,这是我生命中特别看重的东西。龚曙光

:讲到路径,我有一句话,可能会吓着大家:对我而言,写这本书就是一个人的文艺复兴。我所追求的复兴,不仅仅是复兴我作为一个文学家的地位,还要找回我对文学的理解、理想与追求。那么究竟如何描述我的所谓“文艺复兴”呢?我给了如下的定义:由概念的历史主义,回归具体的人道主义;由虚妄的现代主义,回归诚实的乡愁主义;由拜金的娱乐主义,回归精神的自省主义;由群体的语境主义,回归个人的文本主义。前面的四个“主义”,就是对当下文坛一些我不太喜欢的文学现象的概括,后面的四个“主义”则是我自己希望回归、再度追求的文学境界。

可能大家会问,你的文艺复兴要复到哪里去?我想,别人复到哪里不归我管,但我的文艺复兴要归到哪里我自己能做主,那便是经由“五四”、回归唐宋。这本书好与不好我不太在意,但我在写作的过程中是有样板的。样板是谁?唐宋八大家。

张莉:

龚老师研究生也是读现当代文学专业的,一些东西可能已经进入他的血液,这里面首要的是中国新文化的传统、新文学的初心。去年是《狂人日记》发表100周年,其实在《狂人日记》之前已经有很多人在用白话写作了,但是为什么《狂人日记》被认为是白话小说的起点?因为它有一种内在的革命性,从内容到形式都有重大变革。从此中国文学改变了,不再关注帝王将相才子佳人,而是和引车卖浆者流站在一起,讲广大人民的生活,用老百姓听得懂的声音。从这个意义上讲,新文学才是人的文学。龚老师显然受到了这样一种文学传统的影响,他的视角是平视的,他并不认为接受过教育的自己要比他笔下的乡亲们更高级,这是难能可贵的。与此同时,他还继承了另一个传统,那就是鲁迅笔下的那种忧国忧民的意识。龚老师的笔下有浓重的历史感,每一个人的背后其实都是历史的投影,这和鲁迅及之后的诸多作品是同出一脉的。龚老师从鲁迅的手稿处获得启发、开始写作,本身可能就是一种隐喻和期许,其中也蕴含了一份“虽不能至,心向往之”的情愫。

除了五四的文学传统之外,龚老师的写作也明显吸收了唐宋的精魄。自1919年文学革命后,我们的散文文体经历了彻底的变革,现在我们使用的话语体系更接近西方的闲话体,而中国自有的一套散文叙事传统却在逐渐被遗忘。1981年,孙犁曾给还是散文新秀的贾平凹回了一封信,其中有一句话耐人寻味:“此调不弹久矣。”这一方面说明了中式散文写作的式微,同时也意味着每隔五年、十年、二十年,总会有人重新审视传统,使我们的文学得以薪火相传,龚老师就是一位这样的作者。在这样一个全民写作、鸡汤文泛滥的时代里,他的作品显得尤其真诚,也格外值得关注。

龚曙光:

在这里我要感谢两位老师为我的作品赋了能。作者都是需要评论家赋能的,特别是张莉老师,她是当代文学的一个观察者,这种观察的角度对一个写作者来说非常重要。我认为自己曾经做过这样的瞭望手,所以对我来说写的过程可能没那么重要,但写完自己一定是要有所觉醒的。比如我写完《财先生》后对夫人说,我写了一篇新时代的《阿Q正传》。《财先生》不长,但在写它的过程中,我的心莫名地痛,从乡土到城市,这么一条简单的路,财先生一家走了五代也没走进去,这天然就是一个鲁迅式的故事——虽然和《阿Q正传》不尽相同,但你会联想到鲁迅先生在百年前对中国社会所定的调子,如今依旧很难跳出。

我讲“经‘五四’而致唐宋”,那么《财先生》从文本上有没有更远的源流呢?仔细想想,财先生的故事不就是另一个版本的《捕蛇者说》吗?《捕蛇者说》的文辞并不华丽,故事也没有一波三折,凭什么成为千古名篇?我想这取决于作者对待故事的态度和与故事交流的深度。我最近特别爱用“灵魂”一词,如果你的魂不在,文辞漂亮又有什么用呢?其实我是有能力把文字弄得花枝摇曳的,那我为什么现在写这些故事的时候会这么朴素,朴素到能不多一字就绝对不加一字?我想朴素中所泛出的这种光华,才是真正美学意义上的光华。