武汉地铁基坑岩土地质结构类型、支护和地下水治理措施

罗小杰,张 恒,沈 建,张三定

(1.长江岩土工程总公司(武汉),湖北 武汉 430010;2.中机三勘岩土工程有限公司,湖北 武汉 430014;3.武汉地铁集团有限公司,湖北 武汉 430030)

自2006年武汉地铁2号线一期工程正式开工建设以来,武汉地区的工程基坑深度从原来几米至十米左右迅速加深到20~40 m以上。基坑深度的增加,给岩土工程勘察、设计和施工等带来了一系列亟待解决的技术问题。如2008年底至2009年初施工的地铁2号线一期工程武昌风井基坑深度达43 m,为当时武汉中心城区的最深基坑,所遇到的软弱土层和硬岩问题超出了当时的湖北省地方标准的相关技术规定[1-2]。

目前,武汉地铁工程已建设完毕并运营的线路有1号线、2号线、3号线一期、4号线、6号线一期、8号线一期和阳逻线等,正在施工的有2号线南延线、5号线、7号线一期、8号线二期、11号线东段一期、11号线东段二期、纸坊线、蔡甸线等。这些地铁工程共实施了上百个不同深度的基坑。据不完全统计,绝大多数车站基坑深度为20~30 m,长江和汉江两岸的风井基坑深度一般大于30 m,而出入线段的基坑深度一般为几米至十余米[3-7]。

武汉地区土层厚度一般20~30 m,下伏中志留世-古近世基岩[8-14],工程地质和水文地质条件非常复杂。地铁基坑既涉及软弱土、膨胀土等各类土层,也与岩溶及岩溶地面塌陷、坚硬岩和软弱岩等地质灾害和各类岩体紧密联系,同时还和岩溶水和Ⅰ级阶地承压水等相关。这些不同的工程地质和水文地质条件组合导致地铁基坑所遭遇的岩土工程问题非常复杂。

本文在对武汉地区的岩土层进行分组、对地质体进行岩土地质结构分类后,针对不同岩土地质结构类型中的浅基坑、深基坑和超深基坑所遇到的主要岩土工程问题,提出详细的基坑支护和地下水治理措施建议。

1 岩组划分

关于岩组划分,罗小杰在研究武汉地区的岩溶地质灾害时,提出了“六带五型”的概念[15]。其中“六带”是指自北而南呈NWW-SEE、大致平行展布的天兴洲岩溶条带(L1)、大桥岩溶条带(L2)、白沙洲岩溶条带(L3)、沌口岩溶条带(L4)、军山岩溶条带(L5)和汉南岩溶条带(L6);“五型”就是首先将土体划分为黏性土、砂性土和软弱土3个岩组,然后根据这3个岩组在碳酸盐岩上的不同组合而确定的5个岩溶地质结构类型。在此基础上明确了5个类型所具有的岩溶地面塌陷机制。

武汉地区的地层岩性,自中志留世至全新世,发育有古生代已经成岩的碎屑岩和碳酸盐岩,中生代及古近纪、新近纪半成岩的碎屑岩和第四纪未成岩的各类成因的土体,岩浆岩不甚发育。

根据这些地层岩性的成岩程度、岩性及其工程地质性能,将武汉地区的岩土体划分为黏性土、砂性土、软弱土、碳酸盐岩、硬岩和软弱岩等6个岩组。对于土层,各岩组的厚度一般不小于3 m(小于3 m的岩性层可将其归并到其他岩组中)。

1.1 土层岩组大类

该大类岩组为第四系土层,其成因类型和岩性类别很多,根据土层的岩性及工程地质性能,进一步归纳区分为黏性土岩组、砂性土岩组和软弱土岩组3个岩组。

1.1.1 黏性土岩组 以第四系更新统硬塑-坚硬状老黏性土和全新统可塑状黏性土为代表,包括第四系残坡积含砾黏性土等。

1.1.2 砂性土岩组 以第四系全系统Ⅰ级阶地下部的粉细砂、中粗砂层为代表,其他还包括上更新统下部的含泥粉细砂层和全新统下部厚度不大的砂卵石层。

1.1.3 软弱土岩组 为全系统软塑-流塑状淤泥和淤泥质土,以及碳酸盐岩展布区土岩结合面处溶沟、溶槽中软塑-流塑状红黏土。

1.2 基岩组大类

根据岩石的可溶性土与饱和抗压强度,将基岩大致区分为碳酸盐岩组、硬岩组和软弱岩组3类岩组。

1.2.1 碳酸盐岩组(A) 包括石炭系中统黄龙组(C2h)、二叠系下统栖霞组(P1q)、三叠系下统大冶组(T1d)和观音山组(T1g)碳酸盐岩。其基本特点是岩石中含有方解石、白云石等可溶性矿物,发育岩溶现象,且岩性较为坚硬,饱和抗压强度一般大于30 MPa,具有硬岩组的特征。

1.2.2 硬岩组(B) 该岩组单轴抗压强度大于30 MPa,以泥盆系中统五通组(D2w)的各类石英砂岩为代表,如(含砾)石英粗砂岩、石英细砂岩、石英岩状砂岩等。其他如志留系中统坟头组(S2f)上部的灰白色石英细砂岩、中等-微风化的长石砂岩等也归于这一类。

1.2.3 软弱岩组(C) 该岩组单轴抗压强度大致小于30 MPa左右,以古近系东湖群(K-Edn)半成岩的非钙质胶结砾岩、砂岩和泥岩等碎屑岩及志留系中统坟头组(S2f)强风化和全风化泥岩为代表,其他如石炭系下统高骊山组(C1g)与和州组(C1h)强风化泥质类岩石、二叠系下统梁山组(P1l)、上统碳山湾组(P2t)碳、硅质页岩类岩石以及三叠系下统大冶组(T1d)下部的强风化泥灰岩和中统蒲圻组(T2p)泥质类岩石也归于软弱岩组,但这些地层中的钙质胶结的砂岩、石英砂岩等应归于硬岩组(B)。

2 岩土地质结构类型及其分布

岩土地质结构指上述各岩组的上下叠置组合关系。根据基岩组大类中各岩组的类别首先将岩土地质结构划分为A、B、C 3大类岩土地质结构,然后据土层岩组大类中各岩组的上下叠置关系,在3个大类岩土地质结构下进一步各划分出19个岩土地质结构类型。

2.1 A类岩土地质结构

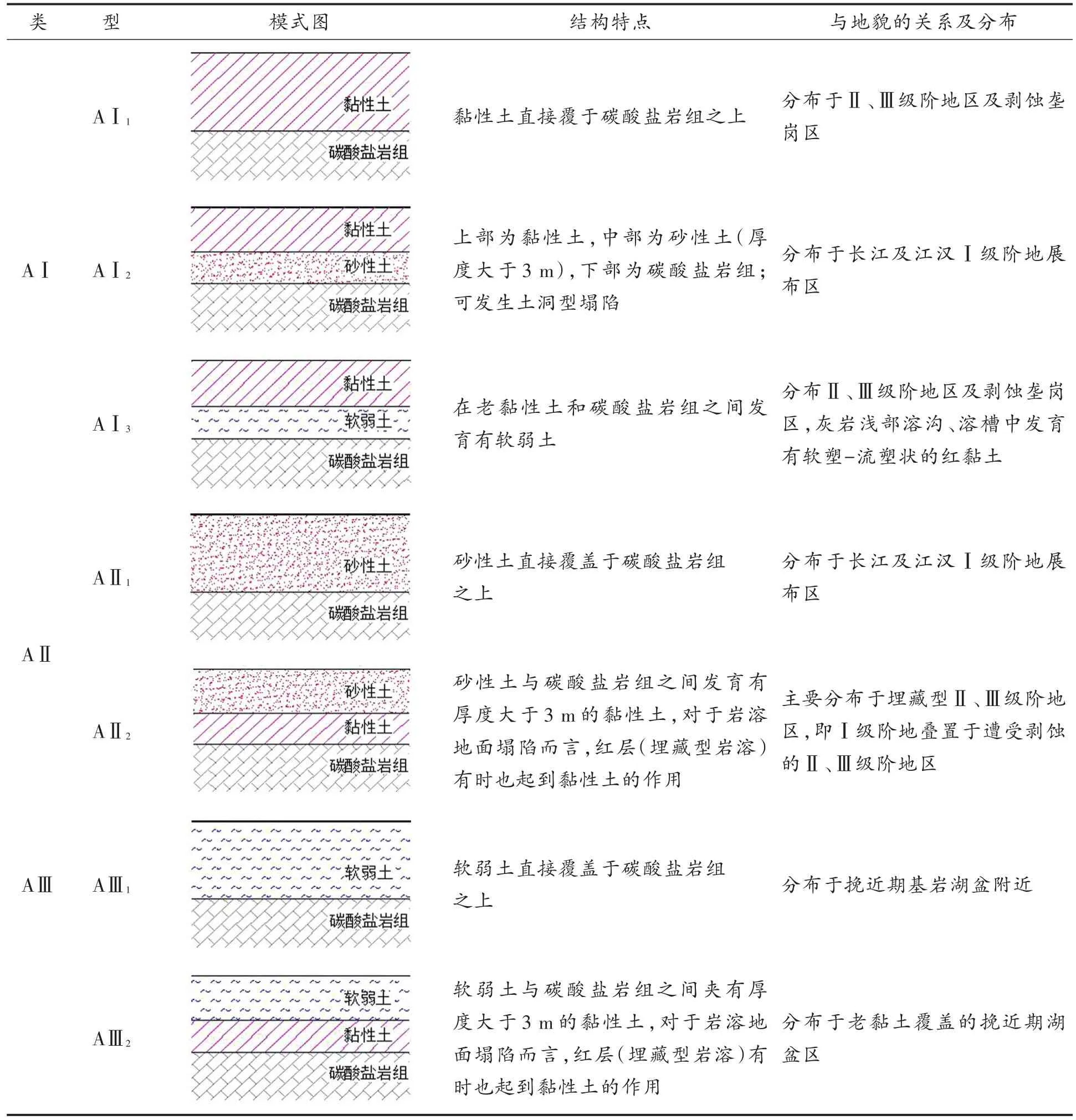

A类岩土地质结构之下伏基岩为碳酸盐岩组,岩溶发育,含岩溶水;碳酸盐岩饱和抗压强度较高,岩土施工等级为Ⅵ级,施工开挖困难。根据其上方黏性土岩组、砂性土岩组和软弱土岩组的有无及其相互的叠置关系,进一步划分为7类岩土地质结构。各岩土地质结构的基本特征及其与地貌的关系和空间分布特征见表1。

表1 A类岩土地质结构特征Tab.1 Geotechnical and geological structure characteristics of type-A

2.2 B类岩土地质结构

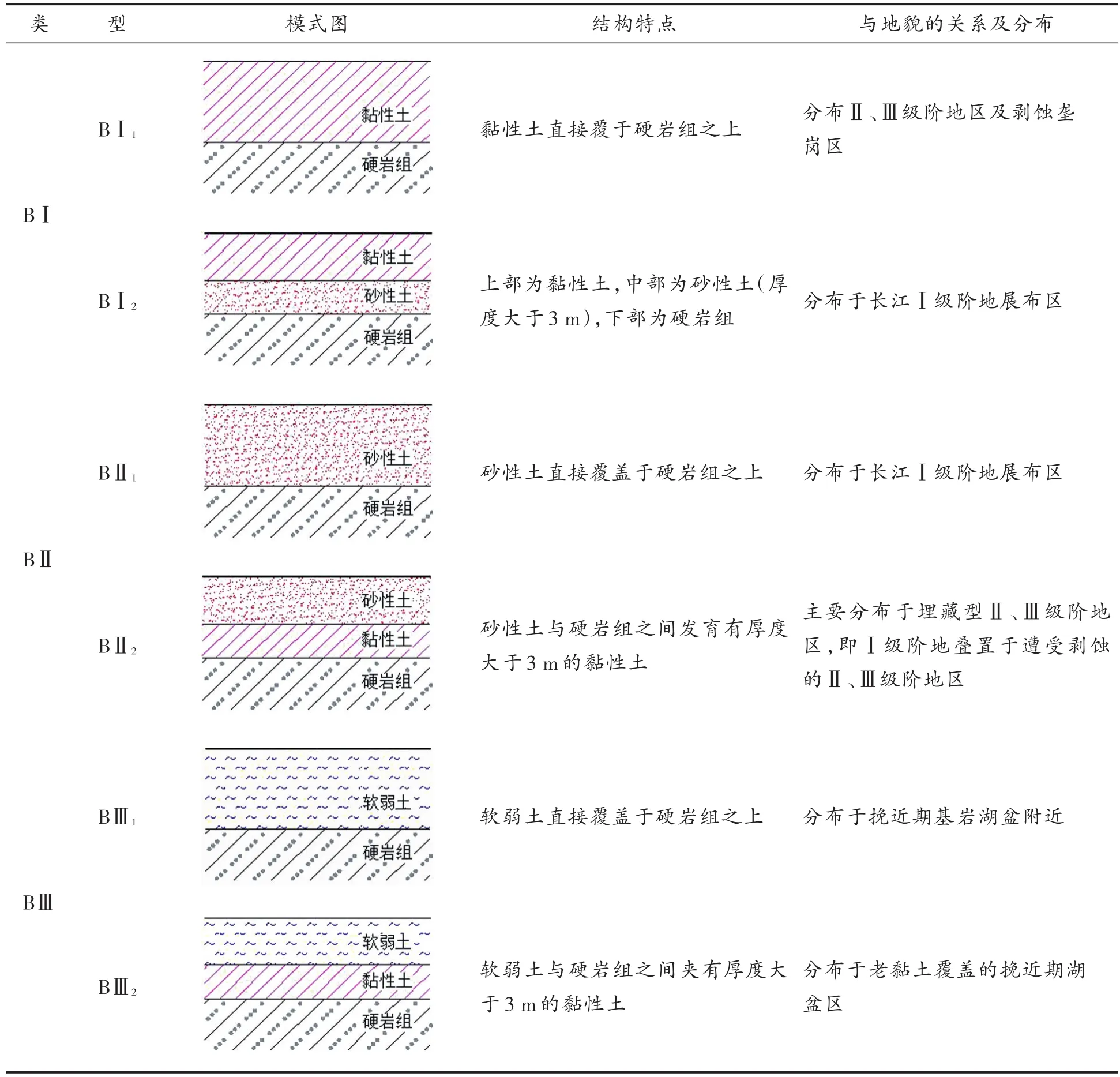

B类岩土地质结构之下伏基岩为硬岩组,饱和抗压强度很高,岩土施工等级为Ⅵ级及以上,施工开挖非常困难;一般含有基岩裂隙水,弱渗透性,属非可溶岩。根据其上方黏性土岩组、砂性土岩组和软弱土岩组的有无及相互的叠置关系,进一步划分为6类岩土地质结构。各岩土地质结构的基本特征及其与地貌的关系和空间分布特征见表2。

表2 B类岩土地质结构特征Tab.2 Geotechnical and geological structure characteristics of tpye-B

2.3 C类岩土地质结构

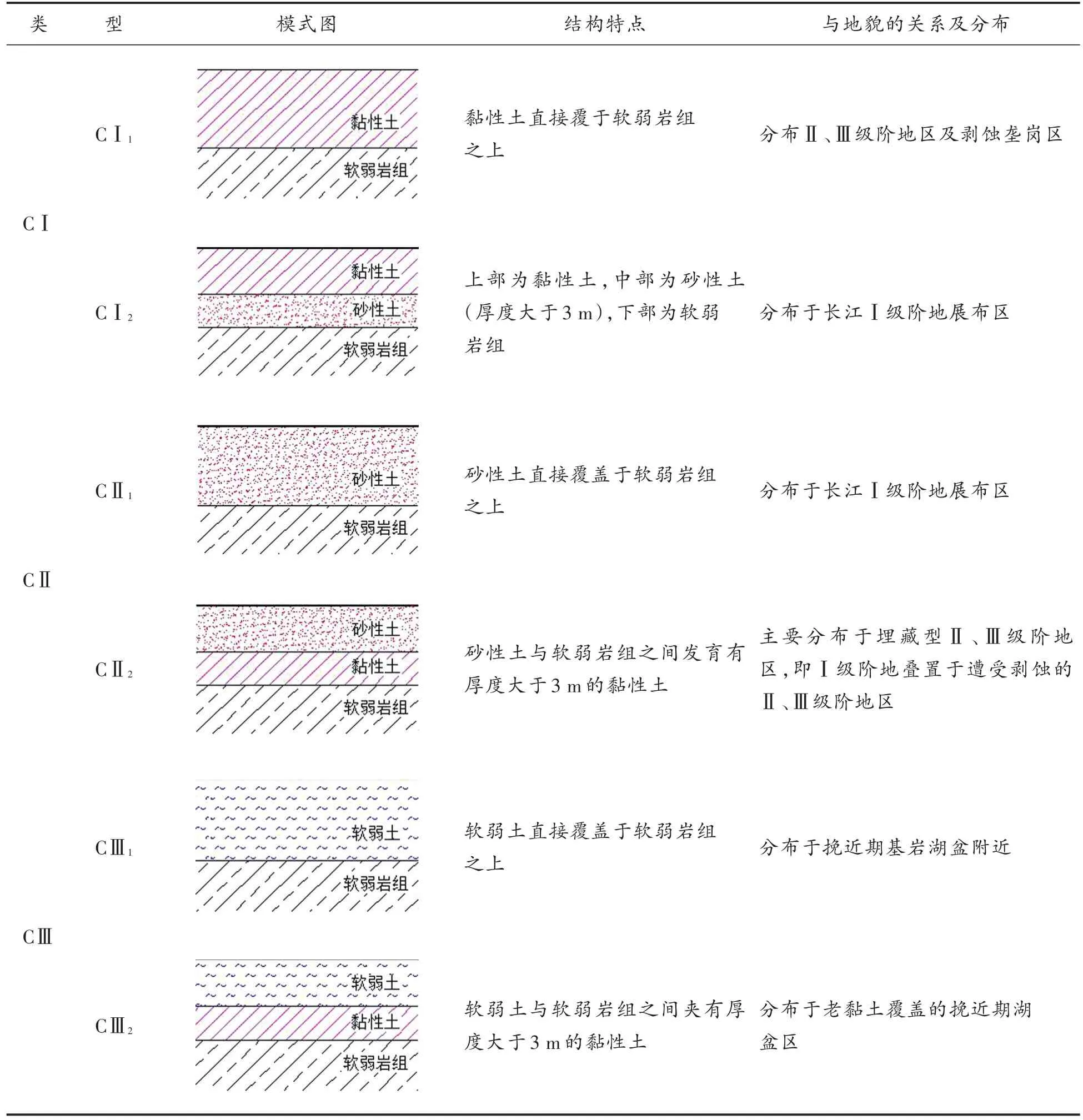

C类岩土地质结构之下伏基岩为软弱岩组,为非含水岩组,具有较好的隔水性能,属非可溶岩。岩石饱和抗压强度较低,岩土施工等级一般为Ⅲ级及以下,施工开挖较为容易。根据其上方黏性土岩组、砂性土岩组和软弱土岩组的有无及其相互的叠置关系,进一步划分为6类岩土地质结构。各岩土地质结构的基本特征及其与地貌的关系和空间分布特征见表3。

3 基坑岩土地质类型及其处置措施

关于基坑分类,工程实践中一般根据基坑开挖深度和环境条件与地质条件,按其重要性把基坑划分为一、二、三3个等级[16]或一、二、三3个安全等级[17]。对于基坑的深度分类,付文光[18]等将深度大于4 m的基坑定性为深基坑,并分别以4、6、13、18、23、30 m为界线,把深基坑划分为稍深、中深、颇深、甚深、特深、超深及极深7个级别。2009年5月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部于发布《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中的附属文件,将深基坑工程定义为:①开挖深度超过5 m(含5 m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;②开挖深度虽未超过5 m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

表3 C类岩土地质结构特征Tab.3 Geotechnical and geological structure characteristics of type-C

由上可见,尽管有研究者依据基坑的深度对基坑进行了分类,但在工程实践中,尚无单纯根据开挖深度对基坑进行分类的通用方案,即规程规范所推荐的方案。

为了强调基坑与岩土体的相互关系,便于准确地对基坑进行岩土工程评价,本文中,采用基坑底板在岩土层中的位置(即相对深度)将基坑划分为浅基坑(QK)、深基坑(SK)和超深基坑(CS)。其中,基坑深度较小、底板位于上层土体或相当于上层土体深度(对于AⅠ1、AⅡ1、AⅢ1、BⅠ1、BⅡ1、BⅢ1、CⅠ1、CⅡ1、CⅢ1型岩土地质结构)中的基坑称为浅基坑(QK);基坑底板穿过上层土体、进入第二层或相当于第二层土体深度(对于AⅠ1、AⅡ1、AⅢ1、BⅠ1、BⅡ1、BⅢ1、CⅠ1、CⅡ1、CⅢ1型岩土地质结构)中的基坑称为深基坑(CS);基坑深度较大且底板位于基岩中的基坑称为超深基坑(CS)。

3.1 浅基坑(QK)

对于3类岩土地质结构中的浅基坑(QK),其基本特点是基坑深度较浅,坑底以下残留的土层厚度较大,坑底离基岩面较远,坑底以下土体可以提供被动土压力来平衡支护结构的稳定,支护结构插入土体的深度通过计算确定。另外,基岩中的地下水一般对施工影响不大。因此,3种岩土地质结构类型中的浅基坑可将基岩简化为可溶岩和非可溶岩两类,即将B类岩土地质结构和C类岩土地质结构的基岩合并作为一类考虑,而A类岩土地质结构中碳酸盐岩组中发育有岩溶,可能发生岩溶地面塌陷地质灾害,需单独研究。

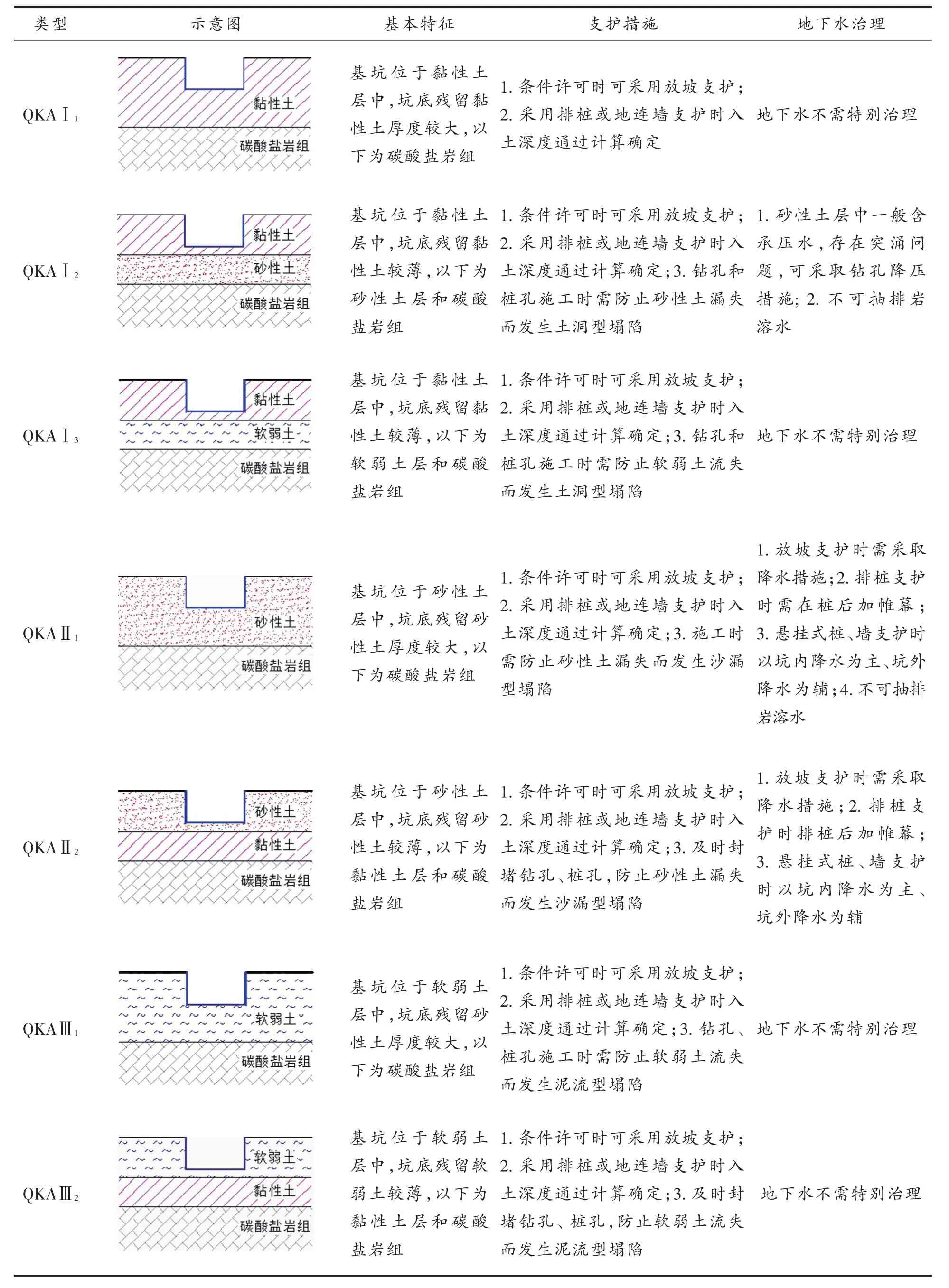

3.1.1 A类岩土地质结构浅基坑(QKA) 下部基岩为碳酸盐岩组(A),岩溶发育,赋含岩溶水;灰岩饱和抗压强度一般大于50 MPa,属硬岩。

1)防范岩溶地面塌陷灾害。A类岩土地质结构的碳酸盐岩中岩溶较发育,岩溶通道和溶洞为土颗粒的位移提供了运移通道和/或储藏空间,在基岩面附近发育有砂性土(QKAⅠ2、QKAⅡ1型)或软弱土(QKAⅠ3、QKAⅢ1型)时,勘探过程中需采取跟管钻进到基岩或黏性土层中1 m左右,并及时对钻孔进行有效封堵,防止砂性土漏失、软弱土流失而发生岩溶地面塌陷灾害[19-20]。

①对于QKAⅠ2、QKAⅠ3型浅基坑,勘察过程中要防止砂性土漏失(QKAⅠ2)或软弱土流失(QKAⅠ3)而在黏性土层下部形成土洞,避免发生土洞型岩溶地面塌陷。

②对于QKAⅡ1、QKAⅡ2型浅基坑,勘察过程中要防止砂性土漏失而避免发生沙漏型岩溶地面塌陷。

③对于QKAⅢ1、QKAⅢ2型浅基坑,勘察过程中要防止软弱土流失而避免发生泥流型岩溶地面塌陷。

2)基坑支护措施。由于基坑较浅,周边环境条件许可时可采用放坡支护。采用排桩或地连墙支护时,由于主动土压力一般较小,下伏灰岩埋藏较深,桩、墙的入土深度可通过计算确定。

3)地下水治理措施。A类岩土地质结构中的浅基坑(QKA)在勘察、设计和施工中可能涉及表层人工填土中的上层滞水、砂性土层中的潜水或承压水以及碳酸盐岩中的岩溶水。

①上层滞水可采用帷幕隔渗或明沟集中抽排措施治理。

②采取降水措施治理地下水时,不得抽排岩溶水。

③对于QKAⅠ2型浅基坑,需进行基坑突涌验算。当存在突涌问题时,可采用钻孔导水降压、明沟集中抽排措施。

各类岩土地质结构下的浅基坑支护和地下水治理措施见表4。

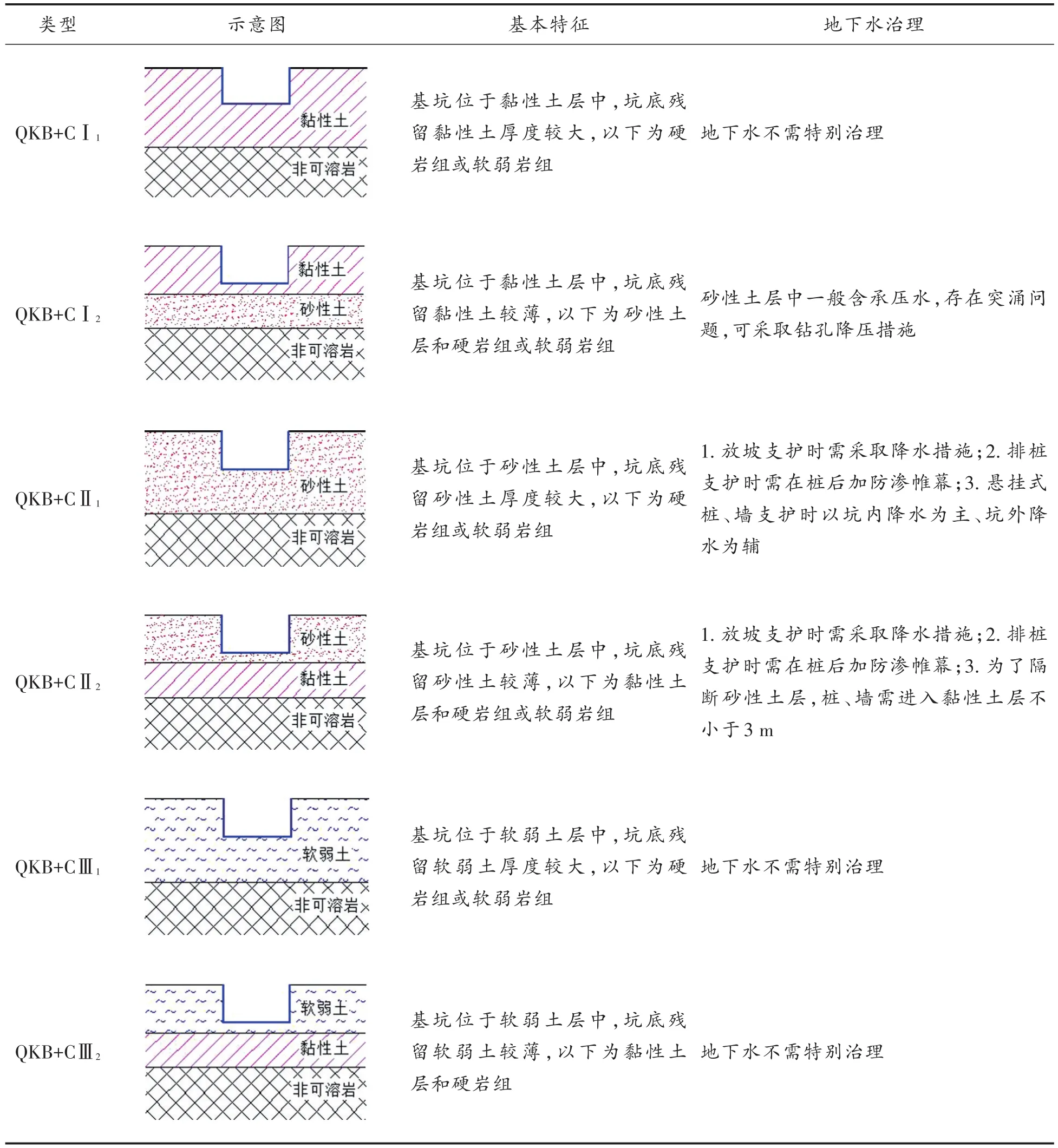

3.1.2 B和C类岩土地质结构浅基坑(QKB+C) 下伏基岩分别为硬岩组和软弱岩组,属非可溶岩,前者含基岩裂隙水,后者不含地下水。

1)基坑支护措施。条件许可时可采用放坡支护措施。采用排桩或地连墙支护时,由于土层厚度较大、基坑较浅,土体被动土压力所起作用相对较大,桩端或墙端一般不会进入基岩,其入土深度需通过计算确定。

2)地下水治理措施。B和C类岩土地质结构中的浅基坑主要涉及表层人工填土中的上层滞水和砂性土层中的潜水或承压水,不涉及基岩裂隙水(表5)。

①上层滞水可采用帷幕隔渗或明沟集中抽排措施治理。

②对于QKB+CⅠ2型浅基坑,砂性土岩组中具承压性,需进行基坑突涌验算。当存在突涌问题时,可采用“钻孔导水降压、明沟集中抽排”措施。

③对于QKB+CⅡ1和QKB+CⅡ2型浅基坑,砂性土岩组中赋含潜水,a.放坡支护时需采取降水措施;b.采用落底式地连墙支护时,可利用地连墙隔渗;c.采用落底式排桩支护时,需在桩后加防渗帷幕;d.悬挂式桩、墙支护时,宜采取“坑内降水为主、坑外降水为辅”的治理措施。

表4 A类岩土地质结构浅基坑特征、支护和地下水治理措施Tab.4 Characteristics,supporting and groundwater controlling measures of shallow foundation pit in type-A geological structure

表5 B和C类土结构浅基坑特征及地下水治理措施Tab.5 Characteristics and groundwater controlling measures of shallow foundation pit in type-B and type-C geological structure

3.2 深基坑(SK)

这类基坑的深度较浅基坑大,但仍然没有揭穿土层而到达基岩,坑底位于某一土层中(SKAⅠ1、SKBⅠ1、SKCⅠ1等岩土地质结构)或穿过上层土层进入下部土层(其他类型岩土地质结构)。

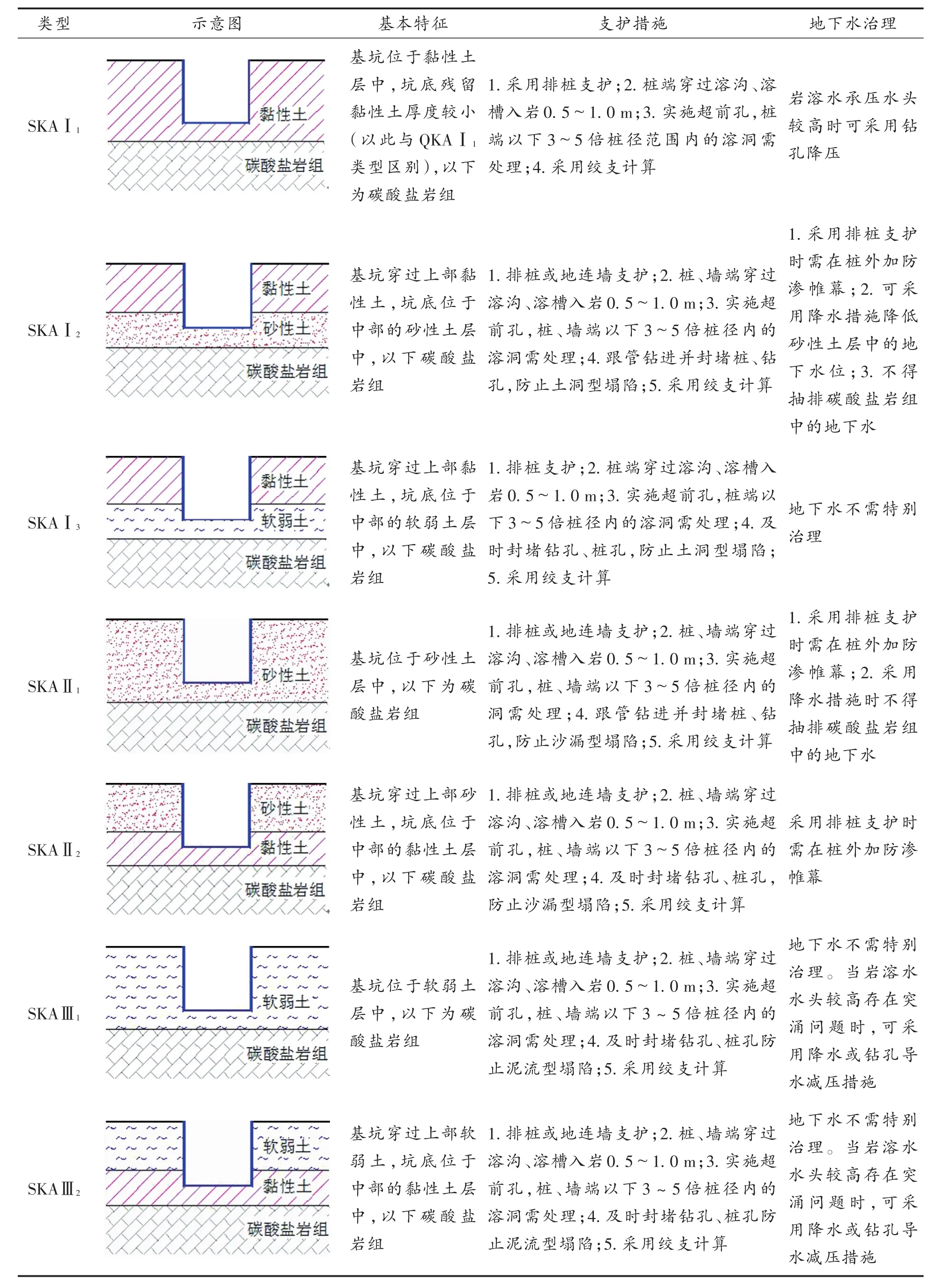

3.2.1 A类岩土地质结构深基坑(SKA) 深基坑(SKA)下部涉及到的基岩为碳酸盐岩组(A),岩溶发育;灰岩饱和抗压强度较高,属硬岩。

1)防范岩溶地面塌陷灾害。在基岩面附近发育有砂性土(SKAⅠ2、SKAⅡ1型)或软弱土(SKAⅠ3、SKAⅢ1型)时,勘探过程中需采取跟管钻进到基岩或黏性土层中1 m左右,并及时对钻孔进行有效封堵;支护桩造孔和地连墙成槽前,需布置超前钻孔,查明桩端或墙端岩溶发育情况,对查到的溶洞和岩溶通道采取预处理措施,防止砂性土漏失或软弱土流失而发生岩溶地面塌陷灾害[19-20]。

①对于SKAⅠ2、SKAⅠ3型深基坑,勘察和成桩、成槽过程中要防止砂性土漏失(SKAⅠ2)或软弱土流失(SKAⅠ3)而在黏性土层下部形成土洞,避免发生土洞型岩溶地面塌陷。

②对于SKAⅡ1、SKAⅡ2型深基坑,勘察和成桩、成槽过程中要防止砂性土漏失而避免发生沙漏型岩溶地面塌陷。

③对于SKAⅢ1、SKAⅢ2型深基坑,勘察和成桩、成槽过程中要防止软弱土流失而避免发生泥流型岩溶地面塌陷。

2)基坑支护措施。A类岩土地质结构中深基坑(SKA)的开挖深度较大,导致被动土压力较大,一般采用排桩或地连墙支护,桩端或墙端可能需要进入基岩。

①桩端或墙端需穿过溶沟、溶槽进入完整、稳定基岩。

②由于碳酸盐岩组饱和抗压强度较大,承载力足以满足桩、墙等的要求,但造孔、成槽难度较大,桩端或墙端入岩深度0.5~1.0 m即可。

③碳酸盐岩饱和抗压强度较大,可视为刚体,采用绞支进行支护计算。

3)地下水治理措施。A类岩土地质结构中深基坑(SKA)涉及表层人工填土中的上层滞水、砂性土层中的潜水或承压水以及碳酸盐岩中的岩溶水,需根据各含水层和地下水发育特点采取有针对性的治理措施(表6)。

①人工填土层中的上层滞水可利用地连墙或“排桩+桩后帷幕”等措施隔断。

②SKAⅠ2和SKAⅡ1类深基坑可利用地连墙或“排桩+桩后帷幕”等措施隔断地下水;疏干坑内地下水时不得抽排岩溶水,防止地下水产生自砂性土层向下伏碳酸盐岩中渗流场,避免砂颗粒漏失而诱发岩溶地面塌陷。

③对于SKAⅡ1类深基坑,采用排桩支护但不设置隔水帷幕时,可采取“坑内降水为主、坑外降水为辅”的降水措施治理地下水,但降水孔花管不得置于碳酸盐岩中抽排岩溶水,避免砂颗粒漏失而诱发岩溶地面塌陷。

④对于SKAⅠ1、SKAⅠ3、SKAⅡ2、SKAⅢ1和SKAⅢ2类深基坑,碳酸盐岩中地下水头较高而存在突涌问题时,可采用“钻孔导水减压、明沟集中抽排”措施消除地下水不利影响。

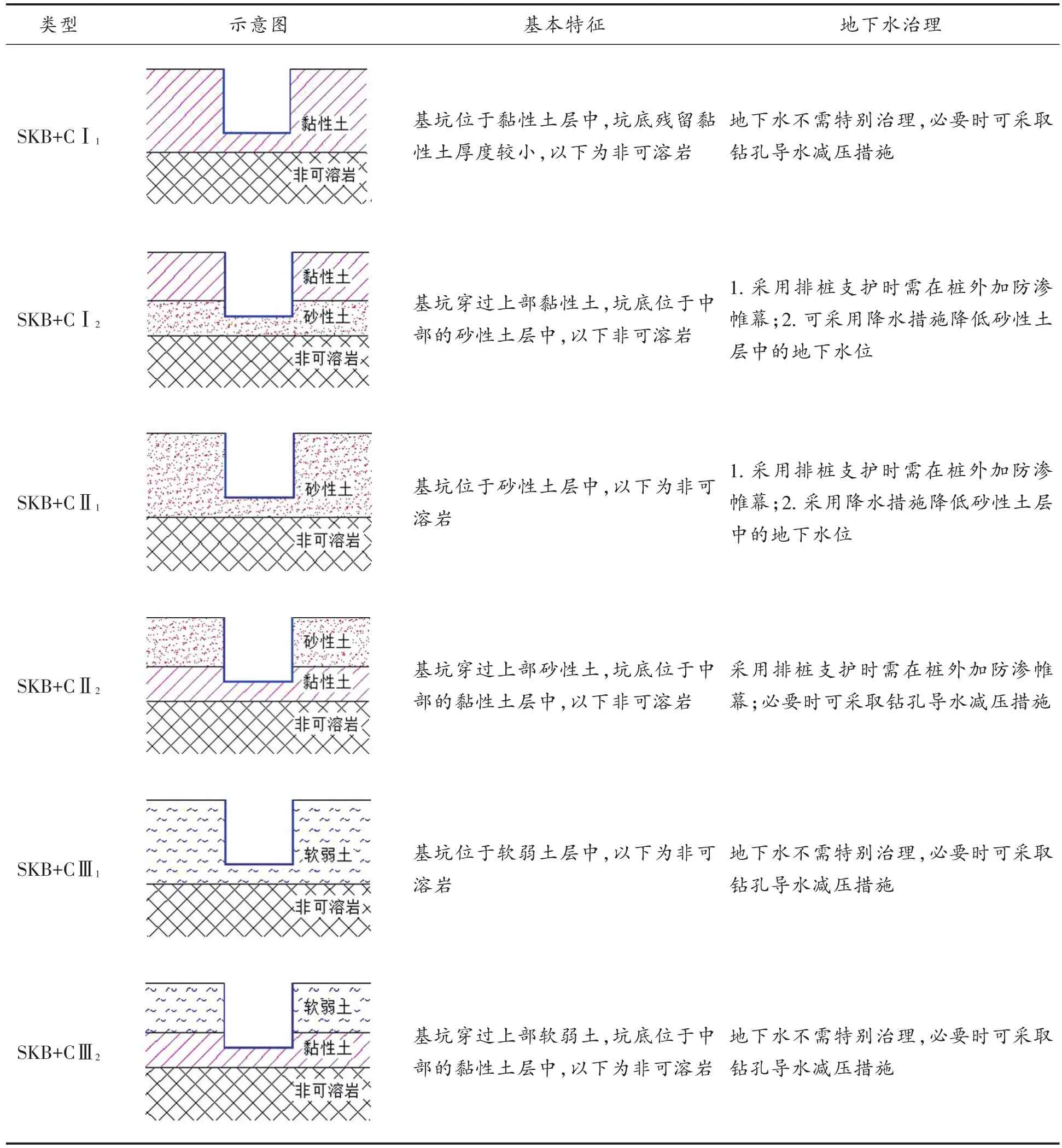

3.2.2 B和C类岩土地质结构深基坑(SKB+C) 下伏基岩分别为硬岩组和软弱岩组,属非可溶岩。SKB和SKC型深基坑一般采用排桩或地连墙支护。

1)基坑支护措施。①由于硬岩组的饱和抗压强度较大,承载力足以满足桩、墙等的要求;但硬岩造孔、成槽难度大,SKB型深基坑支护桩端或墙端入岩深度0.5~1.0 m即可。

②硬岩组饱和抗压强度较高,可视为刚体,SKB型深基坑采用绞支进行支护计算。

③软弱岩组抗压强度小于30 MPa,造孔、成槽相对较容易;基坑支护时,SKC型深基坑可以将软弱岩取等效内摩擦角计算主动侧和被动侧压力,桩端、墙端入岩深度通过计算确定。

2)地下水治理措施。B和C类岩土地质结构中的深基坑涉及表层人工填土中的上层滞水、砂性土层中潜水或承压水及硬岩组中的基岩裂隙水。

①采用地连墙支护时,可利用墙体隔断上层滞水;采用排桩支护时,可在排桩后设置防渗帷幕予以隔断。

②SKB+CⅠ2、SKB+CⅡ1和SKB+CⅡ2型深基坑,其砂性土岩组中一般含有承压水或潜水,可采取“坑内降水为主、坑外降水为辅”的地下水治理措施。

③硬岩组中的基岩裂隙水水量很小,一般不需特别治理;但是,当其中的承压水头较高、水量较大时,可采取“钻孔导水减压、明沟集中抽排”措施治理地下水。

④软弱岩组为非含水岩组,不需采取地下水治理措施。

B和C类岩土地质结构中的深基坑地下水治理措施建议见表7。

表6 A类岩土地质结构深基坑特征、支护和地下水治理措施Tab.6 Characteristics,supporting and groundwater controlling measures of deep foundation pit in type-A geological structure

表7 B和C类岩土地质结构深基坑特征及地下水治理措施Tab.7 Characteristics and groundwater controlling measures of deep foundation pit in type-B and type-C geological structure

3.3 超深基坑(CS)

超深基坑(CS)的深度很大,基坑穿过所有上覆盖层,坑底位于基岩中。

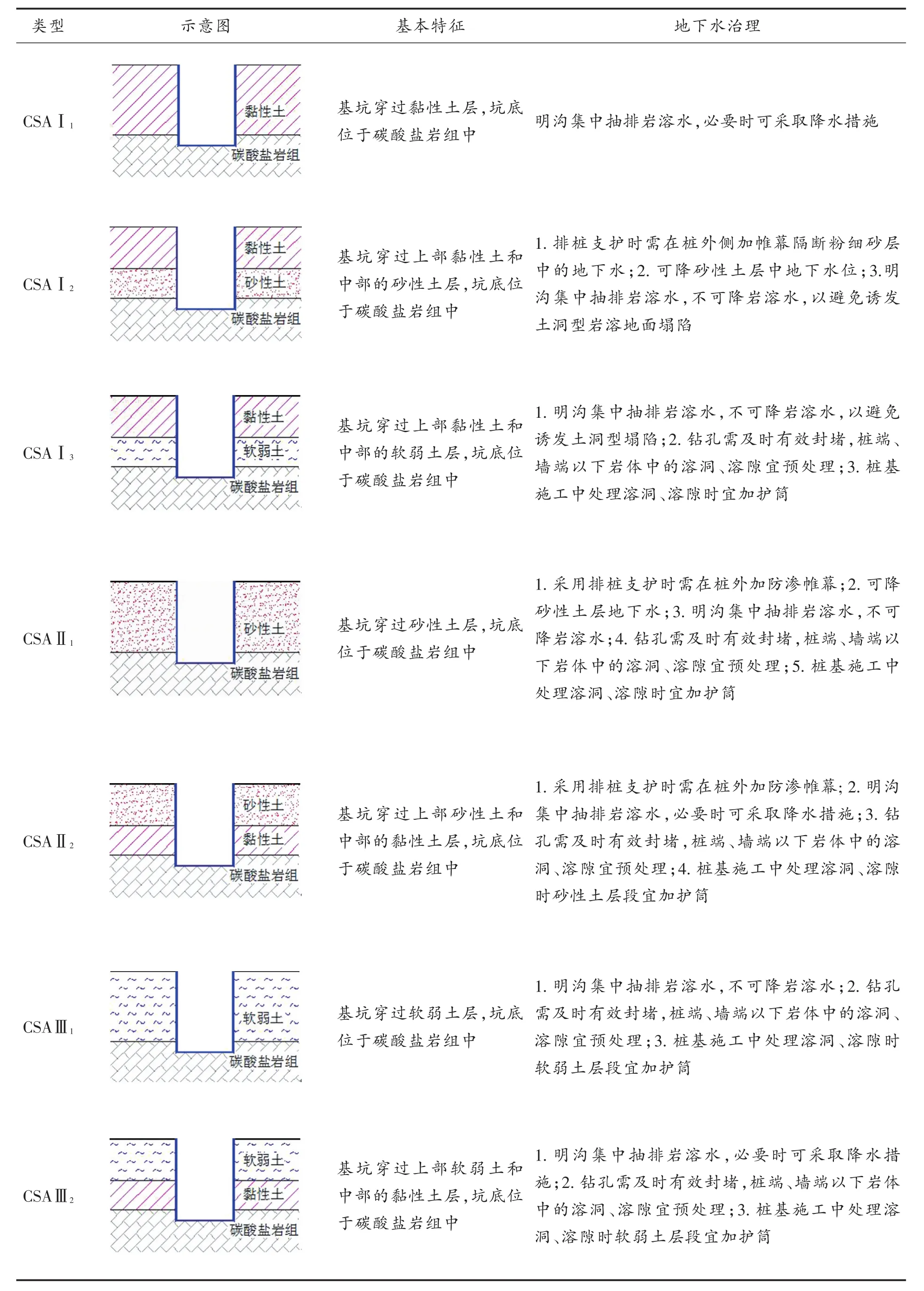

3.3.1 A类岩土地质结构超深基坑(CSA) 下部基岩为碳酸盐岩组(A),岩溶发育,赋含岩溶水;灰岩饱和抗压强度较高,属硬岩类。

1)防范岩溶地面塌陷灾害。在基岩面附近发育有砂性土(CSAⅠ2、CSAⅡ1型)或软弱土(CSAⅠ3、CSAⅢ1型)时,勘探过程中需采取跟管钻进到基岩或黏性土层中1 m左右,并及时对钻孔进行有效封堵;支护桩造孔和地连墙成槽前,需布置超前钻孔,查明桩端或墙端岩溶发育情况,对查到的溶洞和岩溶通道采取预处理措施,防止砂性土漏失或软弱土流失而发生岩溶地面塌陷灾害[19-20]。

①对于CSAⅠ2、CSAⅠ3型超深基坑,勘察和成桩、成槽过程中要防止砂性土漏失(CSAⅠ2)或软弱土流失(CSAⅠ3)而在黏性土层下部形成土洞,避免发生土洞型岩溶地面塌陷。

②对于CSAⅡ1、CSAⅡ2型超深基坑,勘察和成桩、成槽过程中要防止砂性土漏失而避免发生沙漏型岩溶地面塌陷。

③对于CSAⅢ1、CSAⅢ2型超深基坑,勘察和成桩、成槽过程中要防止软弱土流失而避免发生泥流型岩溶地面塌陷。

2)基坑支护措施。A类岩土地质结构中深基坑(SKA)的开挖深度较大,坑底为碳酸盐岩,一般采用排桩或地连墙支护。

①由于碳酸盐岩组的饱和抗压强度较大,承载力足以满足桩、墙等的要求,但造孔、成槽难度较大,排桩桩端或地连墙墙端需穿过溶沟、溶槽进入稳定、完整基岩深度0.5~1.0 m。

②灰岩可视为刚体,采用绞支进行支护计算。

③当上覆土层较薄、基坑底板进入基岩深度较大时,可采用“吊脚桩”或“吊脚墙”支护,但此时需在桩端或墙端附近加“锁脚撑”,以避免桩端或墙端发生位移。吊脚桩桩端或吊脚墙墙端以下基岩的稳定性按岩体中的结构面(如层面、断层面、软弱夹层等)核定。

3)地下水治理措施。A类岩土地质结构中超深基坑(CSA)涉及表层人工填土中的上层滞水、砂性土层中的潜水或承压水以及碳酸盐岩中的岩溶水,需分别采取不同的治理措施。

①人工填土层中的上层滞水可利用地连墙或“排桩+桩后帷幕”等措施隔断。

②为了防止地下水产生自砂性土层向下伏碳酸盐岩中渗流场,避免砂颗粒漏失而诱发岩溶地面塌陷,CSAⅠ2和CSAⅡ1类超深基坑施工中疏干砂性土中的地下水时,不得抽排岩溶水。

③在CSAⅠ2和CSAⅡ1类基坑中可采取设置坑底水平帷幕封底等措施隔断岩溶水,不得直接采取降岩溶水措施;其他类型基坑(CSAⅠ1、CSAⅠ3、CSAⅡ2、CSAⅢ1和CSAⅢ2)可采用明沟集中抽排地下水。

A类岩土地质结构中超深基坑(CSA)的特征及地下水治理措施见表8。

3.3.2 B类和C类岩土地质结构超深基坑(CSB+C) B和C类岩土地质结构中的超深基坑底板分别进入硬岩组和软弱岩组。CSB和CSC型超深基坑一般采用排桩或地连墙支护。

1)基坑支护措施。①由于硬岩组的饱和抗压强度较大,造孔和成槽难度大,CSB型超深基坑支护桩端或墙端入岩深度0.5~1.0 m即可;

②硬岩组饱和抗压强度较高,可视为刚体,CSB型超深基坑采用绞支进行支护计算。

③对于CSB型超深基坑,当上覆土层较薄、基坑底板进入基岩深度较大时,可采用“吊脚桩”或“吊脚墙”支护,但此时需在桩端或墙端附近加“锁脚撑”,以避免桩端或墙端发生位移。吊脚桩桩端或吊脚墙墙端以下基岩的稳定性按岩体中的结构面(如层面、断层面、软弱夹层等)核定。

④软弱岩组抗压强度小于30 MPa,造孔、成槽相对较容易;基坑支护时,CSC型超深基坑可以将软弱岩取等效内摩擦角,按土考虑计算主动侧压力和被动侧压力,桩端、墙端入岩深度通过计算确定。

2)地下水治理措施。B和C类岩土地质结构中的深基坑涉及表层人工填土中的上层滞水、砂性土层中潜水或承压水及基岩裂隙水。

①采用地连墙支护时,可利用墙体隔断上层滞水和砂性土层中的潜水或承压水;采用排桩支护时,可在排桩后设置防渗帷幕隔断地下水。

②硬岩组中的基岩裂隙水水量很小,一般不需特别治理;但是当其中水量较大时,可采取“明沟集中抽排”措施。

③软弱岩组为非含水岩组,不需采取地下水治理措施。

B和C类岩土地质结构下的深基坑地下水治理措施建议见表9。

表8 A类岩土地质结构超深基坑特征及地下水治理措施Tab.8 Characteristics and groundwater controlling measures of ultra deep foundation pit in type-A geological structure

表9 B和C类岩土地质结构超深基坑特征及地下水治理措施Tab.9 Characteristics and groundwater controlling measures of ultra deep foundation pit in type-B and type-C geological structure

4 结语

针对武汉地区特殊的地质条件,结合地铁工程建设中基坑深度的特点,将工程涉及的岩土层按工程地质性能划分为黏性土岩组、砂性土岩组、软弱土岩组、碳酸盐岩组、硬岩组和软弱岩组6类岩组;根据各岩组在剖面上的组合关系,将地质体区分为19类岩土地质结构。不同岩土地质结构中的不同深度的地铁基坑工程,具有不同的岩土工程地质问题,需采取相应的工程处理措施。本文提出地铁基坑支护和地下水防治措施的详细建议,可作为武汉地铁基坑工程勘察、设计和施工的标准化建设的依据之一。