达米特意义理论再探讨

——基于逻辑行动主义方法论视角

,

(南华大学 马克思主义学院, 湖南 衡阳 421001)

迈克尔·达米特(Michael Dummett,1925~2011)是当代著名的英美分析哲学家和逻辑学家,以他为代表的反实在论者与以唐纳德·戴维森(Donald Davidson)为代表的实在论者的论争,是实在论与反实在论之争在语言哲学的重要表现形式。达米特以“证实”为核心概念而构建的反实在论意义理论,旨在阐明语言使用者的认识能力,把意义理论与知识论、理解理论相关联,从而拒斥以二值性原则为基础的超越于人的认识能力的实在论语义学。但达米特构建的反实在论意义理论遭到了以戴维森为代表的实在论者及其他学者的质疑和批评。为了揭示达米特反实在论意义理论的合理性与不足,本文试图基于逻辑行动主义方法论视角,对达米特反实在论意义理论进行再探讨。

一、达米特的反实在论意义理论

达米特对反实在论意义理论的构建主要是基于达米特关于语言意义理解的思想。达米特认为对语言意义的理解须把语言的意义和语言知识相关联,“看起来,意义和知识之间似乎存在着某种关联,说出一个表达式的意义可以表达为由语言使用者所拥有的知识内容,而由说话者拥有的知识内容就构成了对于这个表达式的理解”〔1〕。达米特认为,一表达式的意义在于理解说话者知道这个表达式的意义时所知道的东西,使理解与知识相关联,对理解的说明实质是对知识的说明。对于“知识”这个概念,达米特既否定把知识视为一种实践知识(knowledge-how),又否定把知识视为一种理论知识(knowledge-that)。对于达米特而言,实践知识只是一种简单的技巧或技能,并不是具有意向的一种知识,但谈论语言是一种具有意向的理性活动。达米特说:“实际上游泳和谈论语言的不同在于谈论是一个具有意识的过程。”〔2〕为此,他否定语言意义的知识是一种实践知识。他在否定把语言知识视为实践知识的同时指出,如果把关于语言意义的知识视为一种理论知识,那么人们在使用语言中易于陷入循环,因为我们是通过表述知识的能力来显示理论知识,这实质预设了我们理解这门语言意义知识这一前提;但一个人理解关于这门语言意义的知识又是通过陈述知识内容的能力来显示,由此就形成了一种循环论证。为此,达米特否定了把语言知识视为上述两种知识的任意一种,并指出关于语言意义的知识只能是一种隐含知识(implicit knowledge),即“一个说话者自己本身并不能形成知识内容,但是能够识别出提供给他的正确表述”〔2〕。这阐明了人们在使用语言的过程中,可能无法真正形成关于一个语词或语句的完整知识,但在使用语言的过程中能够识别关于这个语词或语句的某些知识。

达米特拒斥把这种隐含知识引入心理主义,由此他继承了维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)关于“语言即使用”的观点,即关于语言意义的知识必须通过语言使用者使用语言的行为来展示。达米特把维特根斯坦的“语言即使用”的观点作为一种原则继承了下来,他把这种原则称之为显示性原则(the principle of manifestation)。他说,“既然归于语言使用者的知识是一种隐含知识,那么意义理论不仅说明语言使用者所知道的东西,而且还必须说明语言使用者所具有的那种知识体现在什么地方,即是什么构成了对这种知识的显示”〔2〕。可见,人们对语言意义的理解必须通过他们对于语言的使用能力来显现。

达米特为了使意义理论能够合理地描述语言使用者的显示能力,他提出使用“证实”概念为核心构建反实在论意义理论。达米特指出,一个语句的意义在于人们在语言实践中能够通过一定的程序或方法对语句进行证实或辩护。“证实”的意义理论主要是以否定二值性原则为基础而构建的反实在论语义学。所谓二值性原则主要是指一个语句的真值要么确定为真或确定为假,不存在第三值的情况。对于达米特来说,二值性原则暗含了确定语句的真值超越于人的认识能力,无论人是否能够认识它,它都确定为真或为假,而不存在其他第三种情况。他说:“一个陈述被证实的条件这个概念与在假定二值性原则情况下的语句的成真条件不同,它的优点在于,当它能够被获得的时候,我们必须具有一种有效识别它的能力。因此,陈述这样一种条件的隐含知识体现在什么地方并没有困难,再而,通过我们的语言学实践直接把隐含知识展现出来。”〔2〕可见,一个陈述被证实的条件在于我们能够识别这个陈述,但是存在我们无法识别的陈述。因此,以证实为核心构建的意义理论必须拒斥二值性原则假定下的实在论语义学。二值性原则为基础的实在论语义学超越于人的认识能力,无法在人们的语言实践中得到证实。诚如德维特所言:“按照达米特的证实主义,世界被确定的方式当且仅当能够证实一个确定的陈述。而与之相反,实在论认为,存在很多独立的关于世界的事实,我们永远不能发现它。世界的本质并不是我们能够知道它。”〔3〕对于达米特而言,人们对“火星上曾经有智慧生物”这个语句理解的关键在于我们能否获得关于火星上曾经有智慧生物的知识;而对于实在论而言,“火星上曾经有智慧生物”这个语句表达的是一个超越于人的认识能力的客观事态,与是否我们能够知道或发现它并没有关系。达米特的这种反实在论立场实质暗含了他关于语言意义的认知转向,使人们此前关注语言意义的实在论立场向关于语言意义的认识论立场转变。诚如张燕京教授所言:“这就把意义问题的研究转入了有关意义概念的认识论的研究,从而确立了认识科学与语言科学之间的关系,促进了意义理论的认知转向。”〔4〕

总之,达米特以“证实”概念为核心的反实在论意义理论说明,人们对语句意义的理解在于人们在语言实践中的证实能力。一个合理的意义理论不再是对语言与实在之间的一一关系进行研究,关键在于阐明语言使用者的认识能力、认知状态,语言的意义必须与语言使用者的知识或识别能力相关联,而不是把两者相互独立,人们追求的不再是语言意义反映的事态,而是人们对事态的识别,人们是否能够获得或显示关于语言所描述的事态。

二、逻辑行动主义方法论思想阐述

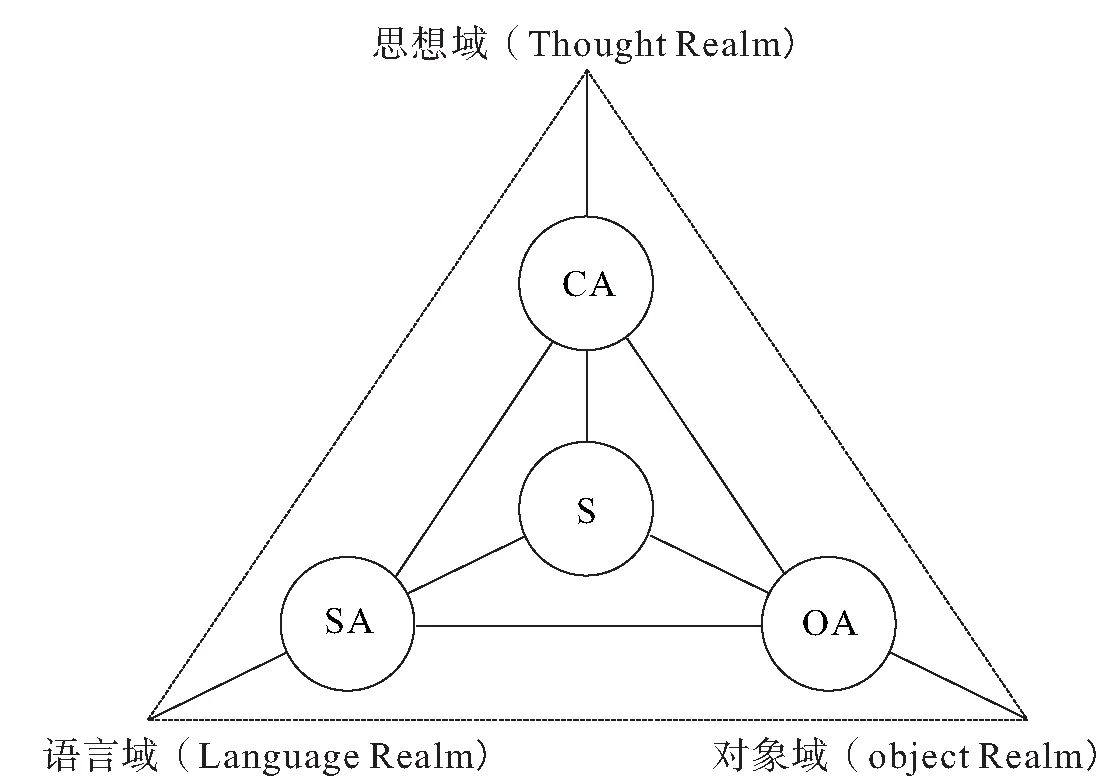

图1 逻辑行动主义方法论基本框架

笔者之所以把达米特的意义理论放在逻辑行动主义方法论的视角下进行再探讨和分析,一个重要理由是试图通过言语行动理论、意识行动理论及客观行动理论三种行动理论的分析性整合来揭示达米特反实在论意义理论的合理性与不足,并通过解答逻辑与语言哲学中遇到的难题来显示逻辑行动主义方法论的重要解题功能。逻辑行动主义方法论思想是由张建军在其《逻辑行动主义方法论构图》一文中提出的一个理论,旨在为解决当代语言哲学、逻辑哲学及相关领域的一系列难题提供一种新型方法论思想。之所以被称之为逻辑行动主义方法论,主要是其继承了分析哲学一直坚持的分析精神〔5〕。基本框架可用图1展示〔6〕。

图1表示的是两个三角形的嵌套图。其中,中心圆圈代表的是认知与行动主体(subject),这个主体既可以是单个主体,也可以是集体行动的共同体。外层三角形的三个角分别代表“语言域”、“思想域”和“对象域”;内层三角形的三个角居于主体与三域之间,分别代表SA(Speech Action,言语行动)、CA(Conscious Action,意识行动)、OA(Objective Action,客观行动)〔6〕。对图1需把握以下两点:第一,逻辑行动主义方法论主要表明图1所示的语言域、思想域、对象域、认知与行动主体、言语行动、意识行动及客观行动等七个节点具有必要性和不可消除性。“这七个节点区分并不是形而上学—本体论的区分,七个节点都是实在的,都可以作为某种行动的对象而置于对象域之中。”〔7〕第二,外层三角形的三条边都是虚线,内层三角形的三条边及其它连线都是实线。虚线主要表达的是上述三域之间并没有直接的连通路径,必须诉诸于上述的三类行动。任何“神秘”的哲学问题都必须诉诸于这三类行动之间的相互作用机理,通过它们得到合理的阐释。

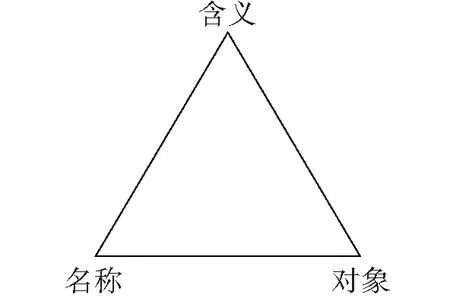

逻辑行动主义方法论思想试图对后期维特根斯坦—奥斯丁—塞尔意义上的言语行动理论、胡塞尔意义上的意识行动理论和马克思的社会实践理论进行整合。因此,要理解逻辑行动主义方法论思想的实质,需看它是如何澄清以往哲学中所出现的概念与层次的混淆。言语行动理论的重要代表塞尔指出,在逻辑与语言哲学中应该极力避免一种错误,即“混淆报道的特征与被报道之物的特征”。塞尔基于这种认识,批评了弗雷格的“语义三角”思想。“语义三角”思想从古希腊开始就已有学者提出,但是直至弗雷格才第一次明确提出。弗雷格的“语义三角”思想是他为了解决“同一性难题”而提出的名称—含义—对象的一种三分思想,见图2〔6〕。

图2 弗雷格的“语义三角”思想

对于弗雷格来说,“名称”仅仅是指纯语形的东西,它用于表达含义。“含义”指的是思想,语词的含义或语句的含义指的都是思想,它主要用于表征对象,名称指称对象。但在弗雷格那里,“思想”是一种纯粹的客观存在,与人的心智状态无关。弗雷格的这种语义三角思想遭到了塞尔的批评。塞尔指出:“其主要的不足是,弗雷格看起来认为,语义内容总是通过使用语词来表示的,特别是要使用限定摹状词,而限定摹状词给出了名称的定义或者含义。”〔8〕可见,弗雷格的不足是把语词的含义放在思想域,没有把语词的含义仍归入到语言域;而逻辑行动主义方法论的合理性是把语词的含义归入到语言域,不属于思想域,语词的含义是属于言语行动的产品,不属于思想行动的产品,它对语言域和思想域进行了严格的区分。

由上可知,逻辑行动主义方法论的主要目的是严格区分语言域与思想域,阐释主体如何通过使用语言域的东西来表达思想域的东西。通过语言域与思想域的区分,可澄清以往哲学家们对于“内涵”(intension)与“外延”(extension)两者用法的混乱,即人们常常把内涵置于思想域,而把外延置于对象域,但他们自己在讨论问题的时候,往往又不遵守这种用法。比如,哲学家们在讨论问题的时候,一方面承认概念既有内涵又有外延,是概念两个重要的逻辑特征,但另一方面又去追问某个概念是不是有外延〔6〕。

造成这种情况的原因主要是混淆了思想域和对象域。要避免这种混淆,必须把“内涵”和“外延”严格限制在思想域,“内涵”和“外延”应是对对象域的一种表征,不能视为是对象的属性或对象本身。“表征”与“被表征之物”两者必须严格区分。

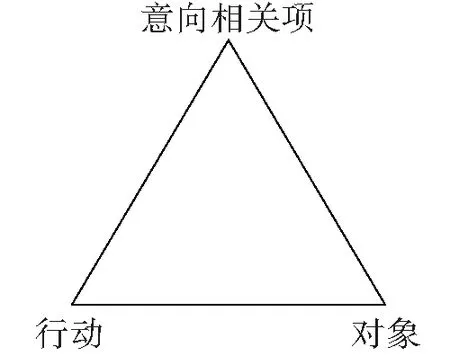

图3 胡塞尔的三分法

张建军把内涵和外延限制在思想域这一观点主要是受胡塞尔(E.Husserl)关于“意识行动”理论的影响。因此,为了更好地理解胡塞尔的“意识行动理论”,我们通过佛莱斯达尔(D.Føllesdal)对胡塞尔的行动—意向相关项(noema)—对象的三分法与弗雷格的名称—含义—对象的三分法进行的比较研究,展现胡塞尔的三分法相比于弗雷格三分法的合理性。胡塞尔的三分法可用图3表示〔5〕。

佛莱斯达尔指出,胡塞尔给出的三角形构图与弗雷格的三角形构图,两者虽然具有相同的结构,但两者有根本性的不同。两者之间的不同主要表现为以下两个方面:其一,两者表征的东西不同。在胡塞尔的理论中,意向相关项是对“对象”的一种直接表征,不是对“对象属性”的表征;在弗雷格的理论中,探究的含义是内涵型的,是对“对象属性”的表征。其二,两者对“对象”的处理方式不同。在胡塞尔的理论中,对对象是否存在的问题保持一种悬置(epoché)态度,认为概念的外延只是被“意识”所给予的,并不以对象是否实际存在为转移;弗雷格的理论则认为如果人们要讨论一个概念是否有外延,必须以已知对象是否存在作为一个基本的预设〔6〕。弗雷格理论的缺陷是把对象是否存在作为了语义三角思想的重要假定前提,具有形而上学的存在假设;胡塞尔理论的优点则是把概念的内涵和外延限制在思想域,消除了形而上学的存在假设,概念的内涵和外延与表征对象是否存在并无关系。

逻辑行动主义方法论正是借鉴胡塞尔的意识行动理论的优点来澄清上述“内涵”与“外延”的混淆,认为“内涵”与“外延”属于思想域,是意识行动的产品,是被“意识”所给予的;概念的内涵和外延并不依赖于实在对象,只是概念本身的属性,概念的外延是概念本身属性的一个方面,必须把“内涵”与“外延”置入到思想域,而非对象域。

胡塞尔很好地处理了以往哲学家对“内涵”与“外延”的混淆,把“内涵”与“外延”归置到了思想域,但是,他始终把对象的存在悬置起来,而不做进一步的讨论,因此,胡塞尔的这一做法无法抵制相对主义和主观主义的质问和挑战而使他达到对客观性的一种诉求。为了解决胡塞尔意识行动理论所面临的困境,逻辑行动主义方法论借助马克思的社会实践论进行解决。马克思始终坚持不以人意志为转移的客观世界及规律的客观实在性的观点,认为客观行动中的意向对象必须是实在的,如果对象不存在,那么不能叫做客观行动。在对象存在的前提下,主体能够通过客观行动引起对象的实际变化,这也是客观行动与意识行动以及言语行动的根本区别。在主体通过客观行动改变对象中并不包括客观事实和客观规律,只能改变能够改变的东西,因为主体的实践活动并不能改变客观事实和客观规律,只能在实践活动中对客观事实和客观规律进行认识和把握。逻辑行动主义方法论引进客观行动理论的一个重要目的是,作为意识行动产品的“真理”,不仅需要意识行动的解决,而且还必须通过实践活动来显现客观性真理。马克思指出:“人的思维是否具有客观真理性,这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,也就是自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于思维—离开实践的思维—的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”〔9〕可见,客观真理最终必须诉诸于实践,并通过实践这个中介把握对象或外在世界的客观规律。

总之,逻辑行动主义方法论是以严格区分由言语行动之产品(包括可能产品)构成的“语言域”、由意识(心智)行动之产品(包括可能产品)构成的“思想域”以及由客观行动(实践)中认知与行动对象构成的“对象域”为特征,通过诉诸以客观行动为基础的三类行动及其相互作用而解决哲学难题的一种新型方法论。逻辑行动主义方法论的宗旨是通过三类行动理论的分析性整合,对以往逻辑与语言哲学中因误用“奥康剃刀”而消除的重要环节予以重建,并通过讨论逻辑与语言哲学的诸多难题而显示其解题功能〔6〕。

三、达米特意义理论的合理性与不足

达米特反实在论意义理论主要阐明的是语言使用者如何在语言实践中理解语言的意义或使用语言,因而他的反实在论意义理论涉及到了语言使用者的言语行动、意识行动与客观行动三者之间的关系。这些内容与逻辑行动主义方法论的思想契合,因而逻辑行动主义方法论思想就为阐释达米特反实在论意义理论的合理性和不足提供了一把钥匙。

在逻辑行动主义方法论的视角下,达米特反实在论意义理论的一个重要视角是在阐明语言使用者的言语行动的过程中涉及了语言使用者的意识行动,达米特意义理论的核心是阐明语言使用者的语言使用能力,即语言使用者在语言实践中是如何使用语言的。比如一个语言使用者既可以通过语言作出断定,也可以通过语言表达希望、提出问题等。语言使用者能够通过语言作出一个断定或提出问题等主要在于语言使用者对所使用的语言有一种认知,并不是纯粹的一种技能或实践,而是一种理性活动。达米特的意义理论主要阐明人们通过言语行动显示他们的话语含义,通过理解语言使用者的言语行动来理解语言使用者的话语含义。正如麦克道威尔所说:“通过理解语言学行动而去理解语言,其仅仅包含了一种特殊情况,即理解语言行动所包含的那些命题内容。”〔10〕这表明达米特意义理论阐明的是语言使用者的语言实践,它阐释了人们如何通过识别语言使用者的言语行动来理解语言使用者的话语所表达的命题内容,强调语言的使用对于语言意义的重要性。由此可知,达米特把语言和思想视为是两个不同的概念,语言使用者通过言语行动表达语言使用者的思想,语言是对思想的一种表达。达米特指出:“思想理论必须给出思想活动中的任何思考;意义理论描述的是谈论语言的实践。这尤其要求意义理论必须能够解释唯一直观依赖于语句意义的语言实践的每一特征。因此,引入作出断定或者判定一个思想为真和接受一个陈述或思想为真的后承作为基础概念,首先阐明的是,把一个思想为真或为假的概念作为基础,使含义理论发展成为一个全面的思想理论或意义理论。”〔2〕由此可见,意义理论和思想理论是两个不同的理论,意义理论主要阐明语言使用者的语言实践,思想理论主要阐明语言使用者的思想活动,通过断定思想为真或为假来理解语言使用者的话语表达的命题内容。

总而言之,达米特意义理论的合理性主要在于它着重区分了语言和思想,语言和思想是两个不同的概念,不能把两者相等同。达米特意义理论着重强调通过语言使用者的言语行动显示语言使用者的意识行动,意义理论不可能在独立于语言使用者的意识行动的情况下单独对语言使用者的言语行动进行解释。意义理论必须既要解释语言使用者的言语行动,又要解释语言使用者的意识行动,同时还必须对语言使用者的言语行动和意识行动进行层次的区分,不能混淆两者。语言和思想必须分别以言语行动和意识行动为中介,语言使用者通过言语行动和意识行动来准确地表达思想。

虽然达米特构建的反实在论意义理论引入了语言使用者的言语行动和意识行动两个不同方面的内容,阐明了语言和思想的不同层次,使语言的意义和思想的意义得到明确的区分,但因达米特把“证实”作为意义理论的核心概念,又使达米特的意义理论滑向了相对主义。若阐释语言的意义被视为是一种证实或辩护,那么必会带有主体的一种主观性质,必定依赖于主体的主观取向确定语句的意义,这种方式的结果导致语言失去公共性、客观性及确定性,从而陷入意义“自我性”的困境。施太格缪勒(W.Stemuller)指出:“M.达米特代表着逻辑唯心主义的观点,他是当前最出色的弗雷格专家之一,也许是当代哲学家中直觉主义逻辑学和数学的最出色专家和最有坚定信念的捍卫者。”〔11〕作为逻辑唯心主义的重要代表,达米特的思想渗透着意识对于存在具有先在性的唯心主义思想,这种思想倾向性使得达米特的意义理论存在着很大的不足,使语言意义陷入了一种相对性,失去了语言意义本身具有的客观性,语言意义容易被视为仅仅是主体的一种心理状态。从逻辑行动主义方法论的视角看,达米特的意义理论陷入相对性在于他虽然强调了语言和思想两者的不同,但是没有认识到无论是言语行动还是意识行动最终还必须诉诸于以客观行动为中介的对象域,通过以客观行动为中介的对象域保证意义的公共性、客观性及确定性。如巴昂所说:“达米特的论证关键依赖于他的一个信念,意义理论本质上须与语义事实依赖于说话者的认识能力的观点保持一致。也就是说,意义理论依赖于我们已经称之为语义学的证实主义形式。”〔12〕这表明达米特意义理论着重强调人们对语义事实的识别能力。笔者认为,达米特着重强调人们对语义事实的认知,虽然具有一定的合理性,但他并没有进一步阐明人们的这种识别是通过什么标准来检验人们是否具有这种识别能力,没有说明采取哪种标准判定说话者认识语义事实还是没有认识语义事实,这也说明识别说话者的识别能力缺乏一种真理判定标准。而这与逻辑行动主义方法论要义恰恰是相违背的,如张建军所言:客观行动“的确能够并且引起了对象的变化,但后者未必能够达成既定目的,因而客观行动的成败才能够成为检验实践主体的认知之真理性的一种客观标准”〔6〕。可见,人们对语言意义的认知的正确与否必须通过客观行动来检验,通过检验人们才知道关于语言意义的认知是否正确。

由上可知,达米特的反实在论意义理论的不足在于其理论没有提及判定语言意义公共性、客观性及确定性的客观标准。达米特虽然也强调意义理论是描述人们使用语言的实践,但其所谓的“语言实践”须诉诸于人们对于语言的理解,人们有了对某种语言的理解后才能去描述语言实践。而语言实践是显示对说话者的理解,这种显示往往会被人们理解为是对说话者的心理状态的一种显示,从而易于导致语言意义失去公共性、客观性标准而陷入相对性困境。在逻辑行动主义方法论的审视下,达米特的反实在论意义理论强调的语言实践主要是基于语言说话者的心理思想,没有强调客观行动对语言和思想的根本性作用,这是达米特意义理论的一个不足或缺陷。

达米特反实在论意义理论还存在着一个不足,即没有对语义事实和语用事实进行严格的区分。语义事实谈的是一个命题是真或假的问题,比如“雪是白的”这个命题是真的;语用事实强调的是主体对于某个命题的信念,比如我相信“雪是白的”这个命题。达米特强调,意义理论应描述主体是如何形成对语义事实的认知,主体要有基于对语义事实的认知作出断定、提出一个问题等等各种言语行动。因此从这个角度来说,达米特实际强调的是一种语用事实,不是语义事实,他把语用事实等同于语义事实,并没有对两者进行不同层次的区分,强调的仅仅是个体使用者对于事实的一种断定性、认知性,没有强调客观行动对于语义事实的根本性作用。

四、结语

总之,在逻辑行动主义方法论的审视下,我们可以更为深刻和新颖的视角考察达米特意义理论的合理性与不足。达米特意义理论的合理性在于引入了语言使用者的言语行动和意识行动视角,以言语行动和意识行动为中介,语言使用者使用语言表达思想。但达米特意义理论的不足在于把意义理论引入了相对主义,没有进一步探究语言意义的公共性、客观性及确定性等判定性标准,没有通过诉求主体的客观行动来保证意义本身的客观性。基于逻辑行动主义方法论对达米特意义理论的审视,笔者认为,要构造合理的意义理论须整体把握主体的言语行动、意识行动和客观行动三者之间的相互作用机理,并在把握三者之间的相互作用机理的基础上构造合理的意义理论,合理描述语言使用者使用语言的实践,合理阐释语言意义的客观性与意义使用的区分及密切关联性,才能避免构造的意义理论走入相对主义及其他困境。