潘诺夫斯基20世纪30—50年代美国时期史学思想研究

汪好

1.与美国建立学术联系

潘诺夫斯基生于1892年3月30日,家境富裕。十岁随父母来到柏林,在约阿希姆斯塔尔文科中学接受古典文化与古典语言的学习,度过了教育改制的年代,经历了人文学科地位受到冲击而衰落的过程。之后进入瓦尔堡研究院深造。1920年至1933年在瓦尔堡研究院任教。潘诺夫斯基1931年第一次到美国,任教于纽约大学。之后1933年移民美国,出版了包括《图像学研究:文艺复兴时期的人文主题》和两卷本巨著《早期尼德兰绘画:起源与特征》在内的重要著作。

他的美国学术生涯,最早开始于20世纪20年代。从1923年开始他与亚瑟·金斯利·波特(Arthur Kingsley Porter)、保罗·萨克斯(Paul Sachs)等美国学者就有通信往来,之后德国艺术史学者受到美国学界的关注。美国学者的研究在德国学界也有一定的接受度,潘诺夫斯基表达过他对普林斯顿大学美国学者查尔斯·鲁弗斯·莫雷(Charles Rufus Morey)的尊敬:“时间拉回到1923年,我还在德国教书的时候,莫利的文章《中世纪风格的来源》给了我和我那些学识渊博的欧洲同事们很大的启发,就像在密不透风的墙上开了一扇通向外部的门。”[1]在1926年和1928年潘诺夫斯基已经有英文文章发表[2]。潘诺夫斯基在1929年表达了他想访问美国的兴趣,最终1930年纽约大学邀请他作为访问学者前来。之后纽约大学艺术学院进行了一系列的艺术史系部的建设。在1931年到1932年之间,潘诺夫斯基为他们的秋季学期担任授课教师,全程以英文授课。

艾迪·瓦尔堡(艾比·瓦尔堡的侄子)把潘诺夫斯基引介到了纽约的文化精英圈子中,这些精英热衷于艺术的文化价值并且有一些赞助行为。马萨诸塞州的州长温斯洛普·W·克兰的夫人约瑟芬·波特·博德曼(Josephine Porter Boardman)每周在自己家中举办沙龙活动,潘诺夫斯基在沙龙中做过讲座。他还曾与洛克菲勒本人、施特劳斯家族成员打过交道。[3]那些在场的听众中很多都是美国的大学的董事会成员或者是一些主要的美术馆和博物馆的捐赠者。潘诺夫斯基通过这些机会认识了像阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)和威廉姆·J·埃文斯(William J. Ivins)这些美国的“博物馆人”。相较于德国,美国在艺术研究上更像是业余爱好,因此,潘诺夫斯基在此时期提供了一个较为早期的、宝贵的洞见。在美国,学院和社会联系紧密,而这些艺术交往在1933年之后会变得非常有益。

与这些美国上流社会的听众打交道是被大众接受的关键。潘诺夫斯基无疑非常擅长此道,他第一次到美国就获得了成功。马萨诸塞州州长的妻子克兰夫人请求他一旦在美国就到家中做讲座[4],而纽约大学的雇主也为他的英语语言才能、他对美国学生的吸引力留下深刻印象,更不要说那些来听通识性讲座的普通群众对他的赞赏了。在潘诺夫斯基给友人的信中提到,对那些欧洲学者来说首要问题是交流,德国学者常被认为用词十分晦涩难懂,并且多少给人傲慢冷漠的印象。美国学生没有被要求具有德语语言能力,既没有广泛的人文主义教育也没有德国的大学中所具有的那样独立和成熟的方法论基础。让人担忧的是,德国学者可能对美国学生有过高的期待,而无法让他们取得有效的成果。潘诺夫斯基的行动让人们打消了这个担忧。纽约大学美术学院的第一任院长沃尔特·库克对潘诺夫斯基这位德国学者轻松的方式感到惊喜。潘诺夫斯基在信中写道:“沃尔特·库克对我非常友善,因为学生们似乎很喜欢我的演讲。”[5]实际上,在德国大学里师生关系比较自由,因为学生在学习上享有极大的自由,那些通常是教师家中进行的研究课使得师生的关系更亲密,常常会形成一个私人圈子[6]。潘诺夫斯基与他在汉堡的学生就是这样,到了美国,这种轻松愉快的师生关系得以延续。潘诺夫斯基1933年在大都会博物馆有一系列的春季讲座,时间超过12周,由美术学院支持。他在美国初期就像一个巡回演出的艺术史家,在美国东海岸不同的机构提供讲座。

潘诺夫斯基在被汉堡大学解雇之前,就已经在纽约有一些工作。但对于这位德国学者来说,被迫在海外寻找教职局限性很强,潘诺夫斯基在《美国艺术史中的30年》一文中曾苦闷于美国的大基金会并没有过多兴趣为人文主义的发展提供资金和帮助。[7]由于纽约大学美术学院缺少资金,在潘诺夫斯基结束他的春季讲师工作之后就无法再受到邀请。沃尔特·库克唯一能做的就是在来年给潘诺夫斯基一个讲座的邀请。由于不能立即在美国获得职位,潘诺夫斯基先回到了德国,在此期间,他也去比利时和法国旅游,与那里的学校建立联系,获得可能的工作机会。1933年前后这段时间对潘诺夫斯基来说,充满了不确定,虽然他听说欧洲很多国家的大学如斯德哥尔摩、爱丁堡、牛津等都有潜在的工作机会,但没有一个地方可以落实。最终潘诺夫斯基在1934年回到纽约,与他最后一次的访问相差了将近一年。尽管他已经被公认为是最有天分的德国艺术史家,但他从德国到美国之后,依然要面对诸多现实与理想的问题,包括如何维持一家人的生计,如何让他的学术理想与方法在不同的土壤中生根发芽等。与此同时,潘诺夫斯基的人文主义精神也渐在美国产生影响。

2.从德国到美国:作为人文主义者的潘诺夫斯基

沃尔特·库克曾比喻道:希特勒是我最好的朋友,他从树上摇下来的苹果都落到了我的兜里。[8]潘诺夫斯基1933年被纳粹从汉堡大学免职,他移居国外并在1934年举家搬到美国。次年,普林斯顿大学的高等研究院聘请潘诺夫斯基,成为了他们的创始成员之一。到了美国,潘氏直接面临的问题是如何在北美人文教学体系下发展出一套切实可行的艺术史研究范式。在《图像学研究》这部著作中,潘诺夫斯基介绍了至今有效的艺术史实践方法。一般被理解对“如何操作”艺术史而制定的纲领性内容。包括对艺术品及其相关历史文献的意义,对艺术品的上下文语境中的宗教意义、政治与社会观念的探索。这个“新”方法让美国的研究者能够进入到过去的艺术中。作为一个预置的方法,一个实践的框架,图像学被广泛运用,意味着将艺术研究从“品味”和“鉴赏力”这类精英理念的关联中给解放出来。

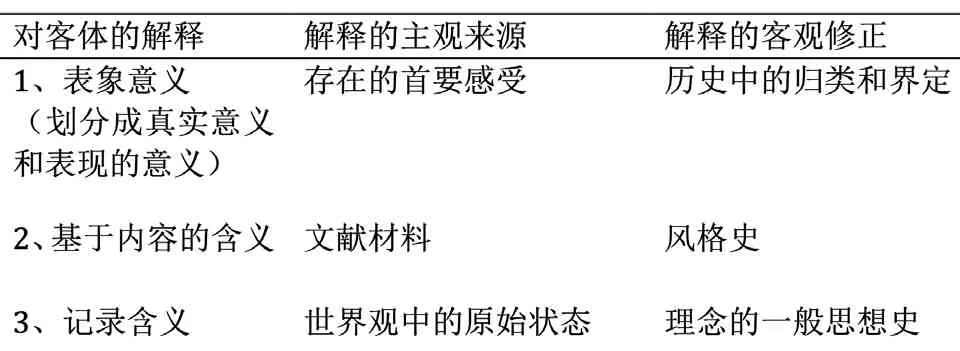

作为潘诺夫斯基的理论基础,1932年潘诺夫斯基在《逻格斯》(Logos)上发表论文《视觉艺术作品含义的描述与阐释问题》(On the Problem of Describing and Interpreting Works of the Visual Arts,1932),奠定了日后重要的图像学概念。文章来自潘诺夫斯基在基尔康德学会的一个哲学会议上的演讲。从内容上看,这篇文章与社会学家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)有着紧密联系。曼海姆对潘诺夫斯基早期的学术生涯发挥着重要作用。两人的理论从20世纪20年代就开始互相引用,曼海姆的早期论文《关于世界观的解释》(On the Interpretation of Weltanschauung)于1923年发表在《艺术历史学》期刊上,他引用了潘诺夫斯基1915年的论文《艺术风格问题》和1920年的《艺术意志的概念》。潘诺夫斯基1925年和1932年的论文则引用了曼海姆的世界观理论[9]。曼海姆在《关于世界观的解释》中将文化产物的意义分为三个层次:(a)它的客观含义,(b)它的表现含义,(c)它的记录或证据的含义。[10]受曼海姆的影响,潘诺夫斯基在1940年的《作为人文学科的艺术史》中为图像学做了最后的公式化表述,产生了图像学的三个层次概念。两人一致的是,都认为通过文化中不同领域的相互联系可以对单个或多种文化获得一个综合观点——也就是用理论性概念与实物比较来达到内在含义的获得。[11]潘氏延用曼海姆提出的概念指出“记录含义”为:

“一种对待世界的基本态度在无意愿和潜意识层面的自我显现,这种态度在个体生产者、个别时期、个别人群和个别文化群体中有同等特定的体现。”[12]

潘诺夫斯基1932年论文中的解释机制[13]:

?

图1 《早期尼德兰绘画》1953年版

随着20世纪30年代德国国家社会主义的崛起,出现了很多影响很大却毫无根据的文化假设。在这篇文章中,潘诺夫斯基当时正就历史与艺术的关系做出论断,在这篇论文中,潘诺夫斯基写道:

“知识的来源基本是主观的,也许会有人说,客观修正比生活中必不可少的经验或学问更重要。而这样一种客观修正是确实存在的,它属于历史所处实在性的范围内,这提供了一个边界,任何阐释强力都不可以逾越,以防进入‘任意编造’中。它是一种一般思想史,用来澄清世界观中具体时间或文化语境中的可能存在之物的本质。”[14]

此时的潘诺夫斯基回击了日耳曼和雅利安人统治时期艺术史的单义的、简化的和种族主义的倾向,回击了当时纳粹对人文主义的否定。对人文主义的维护一直贯穿于潘诺夫斯基的学术生涯中。在1956年,他写道:“我由衷地希望无论我的写作和教学中如果有什么价值,它们都能够基于一个事实,即在进入大学之前接受的得体的人文主义教育。”[15]

德国从19世纪开始,人文主义理念被逐渐兴起的民族主义所制约。这要追溯到法国大革命恐怖统治时期。法国大革命所显现的意识形态让许多德国知识分子感到幻灭,拿破仑军队对德国的占领让新兴的德国民族主义者产生了很大范围的反法情绪。“法国”和“西方”启蒙主义运动思想越来越被质疑,并且与此同时德国知识分子开始着手发展一种“德国”所特有的思想。一系列体现民族思想的阐释开始焕发生机,一种共同的德国文明——包括语言、文学和学术优越性——为将不同的德国地区联合起来提供了基础。这个德国传统得到了中产阶级的回应,因为这种传统确保了他们未来的社会地位得以保存和确认。德国的大学里,那些学者从很多方面是德国民族主义最有影响的声援者。在他们的推动下,19世纪德国民族意识的形成和建构中,历史学家们成为了主要推动者。像是德罗伊森(Droysen)、西贝尔(Sybel)和特莱奇克(Treitschke)这些具有民族主义倾向的学者都在向目标听众们创造了一种德国的通往现代性的”特殊道路”(Sonderweg)。这让他们努力服务于当时的政治。[16]

民族主义历史学家所阐释的德国是一个精神性的结构,一个理想化的精神模板。重要的是,一种潜在的“反犹主义”也暗藏在这个德国民族的学院的结构中。在Treitschke版本的德国“文化”共同体中,犹太人被放在了外国人或者格格不入的境地。反犹主义的偏见通过了学院的许可,知识分子也应承担一定的责任。[17]

民族主义者的狂热和自命不凡随着普鲁士在军事上的胜利和德国的统一而高涨,历史自身似乎证明了新德国的优越性和“特殊道路”正确性的观念。启蒙主义时期的人文主义观念被取代,同时保守的民族主义建立起了学院的新正统理论。[18]亚伯拉罕·阿歇尔(Abraham Ascher)曾说:“第二帝国下的德国大学学者们的兴趣在社会和政治事件,他们的倾向主要是保守和民族主义的。19世纪60年代和70年代的事件带来的统一化过程极大地影响着国家中的知识分子精英阶层。”[19]在这样的精神下,学院正统理论的开端在1914年,当时德国学者们几乎一致庆祝民族统一与德国精神复兴的战争,相当于动员的宣传机器。即便到了魏玛共和国阶段,保守的沙文主义也占据着德国大学的主要阵地。在动荡的政治环境中,尤其是学院也发生了改变。就像沃夫冈·J·莫姆森(Wolfgang J.Mommsen)指出的:“政治热情非常高,并且较之普通民众更多的受影响的人是历史学者。第一次世界大战时民族主义者们的思想在很多方面影响了德国历史学者,现在这股影响又发展到了高峰。那些最初呼吁要缓和节制的人只占一小部分。”[20]

年轻的欧文·潘诺夫斯基在魏玛共和国时期进入了他的学院生涯,在这个狂热的氛围中,他依旧沉浸在人文主义学术研究传统中。对他影响最大的是恩斯特·卡西尔。卡西尔是一位新康德主义哲学家,明确地抵制在德国学者中普遍存在的民族主义狂热。在19世纪晚期,这些德国学者在新康德主义的传统中继续传播更自由的、富有远见的思想传统,提供了正如托马斯·威利(Thomas Willey)所描述的“一种与沙文主义者的制衡……一种与德国民族主义影响下的离心力的对抗。”[21]卡西尔就是其中的一员。他在魏玛共和国时期贡献了《符号形式的哲学》这部颇具人文主义传统精神的作品。卡西尔将文化的或象征的形式——神话、语言、宗教、艺术、科学——设想成是由人创造的调节和适应现实经验的结构。这些“象征形式”对卡西尔来说是人们感受世界的证明。他与潘诺夫斯基既是朋友又是同事,他的人文主义思想也深深地影响着潘诺夫斯基,卡西尔的人文主义哲学思想为潘诺夫斯基提供了一个严格的知识系统,帮助他将艺术史看作一种人文主义学科。潘诺夫斯基的方法论理想即是回应“人文主义”学科这一终极目的。

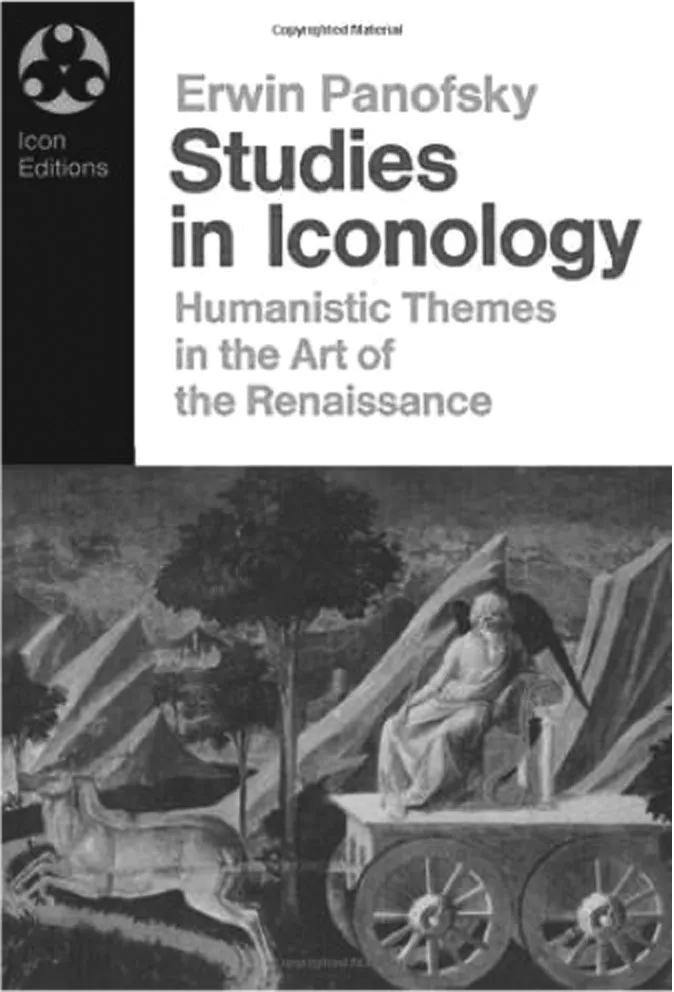

以现代性自诩的纳粹把人文主义当作一种过时的和不合时宜的思想而予以否认。潘诺夫斯基随后逃亡到美国,在那里延续他的人文主义精神。奠定他在美国地位的1939年出版的《图像学研究》一书,导论来自1932年的论文。这本重要著作在1955年重版时做了小修改,将原标题加了副标题,改成了《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》。书中文章几乎都是写于战前。潘诺夫斯基借这些文章宣告图像学方法作为艺术史方法论的一个分支。这本书为潘诺夫斯基在美国学术地位的提升发挥了重要的作用,勾勒了他的图像学“方法”的轮廓。但另一方面,《图像学研究》英文导论经常被贬低为与潘诺夫斯基早期的“理论性”作品关系甚远。雅希·埃尔斯纳和凯瑟琳娜·洛伦兹认为这部英文作品是一部“更加保守、被驯化的,缺乏大胆篇章”的作品,证明了一种“更加克制并且让人振奋不起来的艺术史范式”。雅希和洛伦兹把1932年和1939年的转变形容为“一种降为实用主义的说教”。他们得出的结论是:1932年的论文和1939年的论文之间的差异让人沮丧,后者失去了一种先见性和智性抱负。[22]

当我们考察潘诺夫斯基到美国后的变化时,1932年的论文与1939年《〈图像学研究〉导论》之间的差异是一个很好的例证,1939年的导论更趋向于“轻理论化”。在1932年的论文中,潘诺夫斯基运用了典型的德国学者的晦涩难懂的术语,提供了一个细节化的复杂观念结构来展示对艺术史的哲学性解释。而《图像学研究》是一个为了给一般读者阅读的出版物。潘诺夫斯基很好地意识到美国的读者原先对艺术史的把握一直在“鉴赏主义”(appreciationism)的框架内,这些读者并没有接受历史或“哲学的”方法的预备训练。当这位德国学者第一次在布林茅尔意识到他需要“一般”读者时,他承认主要的问题是要寻找一个主题“既能适合更多的读者群又能保持高度学术的系列出版物”。[23]他尽可能地用可理解和可接受的方式向美国读者呈现他的艺术科学(Kunstwissenschaft)的观念。在《图像学研究》中,他削减掉了美国读者可能不那么容易接受的部分。潘诺夫斯基表达过他认为很多美国学生没有很合适地掌握必要的“人文主义态度”[24],潘诺夫斯基非常在意美国教育系统中的结构。正如我们需要将潘诺夫斯基置于19至20世纪德国政治社会的上下文中理解他的思想的形成,我们也需要将他所经历的变化放到他在美国面对的不同语境中来分析,从而更好地理解这位美术史家的转变。

图2 《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》(1972 年,Westview Press)

3.潘诺夫斯基与图像学在美国

20世纪30年代移民潮之前的美国,艺术史只是一个很小的领域,其中有威望的人物经常是该领域以外的富人。与美国和英国不同,人文学科在德国的地位远高于自然科学。魏玛共和国时期到第三帝国末,德国学院里的工程学科期望比肩的是人文学科而非自然科学。恩斯特·卡西尔指出“历史学概念的一般原则来自语义学的规律而不是自然规律。历史属于阐释学领域,而非自然科学领域。”[25]到了美国,潘诺夫斯基需要做一个艰难的调整。在美国占据最高学科地位的是自然科学,特别是物理,而不是人文学科(潘诺夫斯基的两个儿子都成为了科学家)。美国的人文学科很大程度是非理论化的,甚至是反理论的。即使潘诺夫斯基没有理论讨论,他的作品也让美国艺术史家很难理解。[26]美国没有像欧洲那样的学术传统。潘诺夫斯基尽可能地在美国重建欧洲传统,小心翼翼地通过展示图像志的用法来构建,而不是用理论化的方法。在他后来出版的作品中,他避免了早期作品中的哲学术语和艰涩的结构。他适应了先进的学院文化中渗透的实证主义,这导致了他理论风格的变化。[27]

从汉堡到普林斯顿的迁移与潘诺夫斯基对待历史和方法的态度的巨大转变有着同步性。他的早期事业以不断尝试新的方法论实验的理论探索为标志,在美国的事业获得显著成就,离不开他到美国时带去的人文学科的精神主旨。在20世纪50年代的那段时间,人文学科被物理科学的成功所慑服。实证主义抬头,尝试效仿与其对应的经验主义的成就。此外,美国经历着一个前所未有的经济增长阶段,这一增长源于它在第二次世界大战中的胜利,强化了国民自信精神。一个民族的“昭昭天命”(manifest destiny)的信念在20世纪伴随着美国被呼唤为世界领袖的身份而出现。在这种实证主义的氛围和民族的目的中,潘诺夫斯基持久地关注着如何为艺术史学科构建一个稳定的方法论基础。[28]卡尔·兰德尔把潘诺夫斯基在美国的那几年看作是一种认识论模型。这个模型来自他对人文主义的维护,从无理性的种族主义语境中对理性主义进行保护的手段,与美国对欧洲文化和学问的推崇同时发生。潘诺夫斯基对古典文化的提升与美国所欣赏的文艺复兴作为一种文明的象征相一致,因此,潘诺夫斯基需要在美国受过高等教育的人文主义者的意识形态中找到一个受欢迎的语境来运用和展示他本人的博学。他将图像学方法论运用成一种确保了认识论的历史阐释形式,美国人文主义者也为他的理论提供了听众。[29]

潘诺夫斯基在美国的另一部著作《早期尼德兰绘画:起源与特征》于1953年由哈佛大学出版社出版,之后分别再版于1958年、1964年和1966年。潘诺夫斯基的研究主要得益于布鲁日展览会后的学术奖学金[30]。这本书是他受邀为哈佛大学做查尔斯·艾略特·诺顿(Charles Eliot Norton)1947—1948年度的系列讲座做的发言稿汇总而成。讲座面向公众和哈佛学生以及教职员工。查尔斯·艾略特·诺顿是美国艺术史学术的前沿人物,以他命名的系列讲座要求主讲人驻留在美国高等学府中最古老的研究所8个月。潘诺夫斯基担任期间已经可以与哈佛正教授的地位比肩。哈佛艺术博物馆展出了一个大型的佛兰德斯绘画作品和手抄本插图的展览,补充了他的演讲,并且为他和哈佛进修研究生的研讨会提供了材料。维也纳美术史学派成员奥托·帕赫特在1956年为这本书写了一篇长文评论。分为两篇:第一部分,帕赫特认为潘诺夫斯基以作品中母题的地方出处来判断作品归属有失偏颇,潘诺夫斯基对形式风格层面的忽视导致了他的判断失误,因此对其许多归属问题的结论表示疑义。第二部分则质疑了“隐藏的象征主义”的界限问题从而对其图像学方法论进行了批评。早期尼德兰绘画在细致描绘日常生活的同时也被一种象征性的语言系统所统摄。潘诺夫斯基形容作一种被隐藏在自然主义下的象征主义来阐释作品风格。帕赫特认为潘诺夫斯基已经将图像学分析不可避免地发展成了一种解码。

奥托·帕赫特曾接受过德沃夏克和施洛塞尔的训练,主要方法论著作是《美术史实践》(Practice of Art History)。他一生反对20世纪美术史中占统治地位的图像学,将主要注意力集中于对作品的风格研究和结构分析。[31]帕赫特在书评中写道:“潘诺夫斯基很好地意识到一旦着手对隐藏的象征物进行研究就很难知道在何处停止,他强调需要警惕。关于如何加以控制,潘诺夫斯基建议问这样一个问题,‘在保留画家的历史立场和个人倾向的基础上,要将一种象征性的解释扩展到何种程度?’”帕赫特指出,潘诺夫斯基并没有很好地解决这个问题,而过于依赖文献。比如潘诺夫斯基解决凡·艾克兄弟的作品归属问题时,由于文献证据中没有证明胡伯特·凡·艾克曾像扬那样和荷兰宫廷联系过,而推测作者为扬·凡·艾克。又将自己的风格观点沿着都灵时祷书与根特祭坛画之间的线索进行,即都灵时祷书中的少女队伍和《羔羊崇拜》中的圣母之间有密切关系。他看到扬后来的作品之后就将都灵时祷书对应的部分归于扬之手,并且将根特的圣母归于扬的名下。这在帕赫特看来非常令人怀疑:

“因此胡伯特(根特祭坛画早期部分的假定作者)是都灵组画创作者的强大候选人这一点似乎与潘诺夫斯基的观点相悖,但即便是通过进一步对都灵细密画和根特祭坛画中胡伯特创作的部分进行直接风格比较,也不太可能形成最终的有力证明。它们之间最终无法互相匹配,即使细节上有一些相似。……我们能从根特祭坛画中解开的胡伯特创作之谜是如此支离破碎,以至看不到足够的关键构图计划来判断胡伯特的创作与都灵组画的作者观念之间的关系。除非这种作者观念的身份被建立……将两件或若干件作品指定给一个人的归属性问题,依赖的都是不坚实的基础。”[32]

帕赫特在书评中认为重新评估并联合图像学和形式分析这两种方法是非常重要的:

“从各方面来说,新类型图像志对我们获得丰富的艺术主题的背景资料具有优势,同时也迫切地需要图像志和风格分析方法之间再次形成一种成熟的关系,让这两种方法同步运作。如果它们两者各自基于一种完全不同的对艺术创作观念的理解(图像志方法意味着一种创作的理性结构,而风格分析则认同非理性结构),并且每一个都宣称自己把握了艺术现象中最本质的部分,从整体领会了它,那么我无法获知这两种方法如何能够做到协调一致。”[33]

潘诺夫斯基对客观有效性的追求使他将关注放在了文本之间的联系上,将其人文主义传统与实证主义基础做了调和,但由二者的制衡关系跌入对后者的追逐中。所以,帕赫特这段话即是表示如果不由图像学方法和形式分析这两种方法的相互作用去平衡任何一方的偏颇,就会进入片面的窠臼中。

包括雅希在内的诸多艺术史家认为20世纪50年代的潘诺夫斯基将图像学方法作为一种思考艺术的模式,把作品沉浸在它所属的文化世界观中,这种模式延续的是艺术史中的温克尔曼史学传统的精炼和改进。但这一模式有一定的缺陷,即它还远不足以阐释艺术的起源,也没有解释是什么生成动机催生了文化中的创造性;也没有通过解释历史变化提供任何相关内容。[34]这种种不足使得潘诺夫斯基后期的图像学方法受到了一定程度的批判。

图3 恩斯特·卡西尔(1874—1945)

图4 在纽约大学教学的潘诺夫斯基

4.两个潘诺夫斯基

20世纪50年代,潘诺夫斯基在美国学界中已经有了确定的身份。他的接受度也得到提高,在很多美国的学院中,他都获得了荣誉博士称号。同时,诺顿讲座的大获成功,他还获得了哈佛的永久教授席位。

回看潘诺夫斯基在20世纪30年代到50年代从德国到美国的迁移。在德国,人文学科的特权在自然科学之上,而在美国,那些欧洲学者还没有去避难之前,虽然考古学和中世纪以及古典艺术分析方面有一些较强大的传统,鉴定学是这个学科领域最强的潮流,但美术史还是一门薄弱的学科。19世纪60年代在德国的大学里艺术史学科首次被制度化地建立起来。德国艺术史学家因为关注于对艺术史研究的方法问题而备受赞誉,他们以批判的、历史的方法处理诸多哲学问题。从一个现代视角来看,这一早期阶段在历史中被看作是一种“黄金时代”,它包含了那些英语国家的艺术史传统中所没有的品质。

在T.J.克拉克1974年颇具影响力的论文《艺术家创作的条件》(The Conditions of Artistic Creation)中,描绘了这一段德国艺术史的“文艺复兴”。克拉克带着浓浓的乡愁回看这一段时间,他指出在19世纪晚期和20世纪初德国艺术史家提出了一系列的问题,诸如艺术是怎样被创作出来的,探寻到艺术的本质以及我们对它的接纳,而在他所处的时代,这些德国作家的作品似乎已经丢失并且变得陌生:

“李格尔和德沃夏克所在的时代才是真正的艺术史家的时代,他们关注着根本问题——意识的处境问题、‘再现’的本质问题……对我来说这些问题在当下的美术史中已被碎片化。可能我们应该问如何有可能提出它以及为什么这些问题已然消逝?我们非常需要对它在黄金时代的主题进行一番考古发掘:一段解开假想并且精诚合作的重要历史。”[35]

将德国学科传统的史学“复兴”看成英语国家艺术史传统的一个必不可少的部分去理解是有必要的。在早期“德国”艺术史和晚期“美国”艺术史之间常见一种二分法。站在当代角度上,德国的理论性的哲学阶段是值得赞美的,而美国的阶段则被贬低为对这一传统未经思考的僵化的继承。[36]这一点也反映在对欧文·潘诺夫斯基的接受上,与批判他在美国时完成的作品保持了一致。的确,“德国的”潘诺夫斯基被放在了重要地位,他的早期德语写作已经被抬高到一种艺术史“典范”。比如,迈克·佩德罗(Michael Podro)在他的”The Critical Historians of Art”中对潘诺夫斯基的研究范围定在了1927年,也就是潘诺夫斯基到美国之前。迈克尔·安·霍莉(Michael Ann Holly)之后在《潘诺夫斯基与艺术史的基础》中为了向现代只熟悉他的英文著作的读者传递信息,仅仅专注于分析潘诺夫斯基早期的德语论文。霍莉的分析是对斯维特兰娜·阿尔珀斯(Svetlana Alpers)所说的“和学科中那些智性的历史相比,我们的研究者显得如此粗俗无知。有多少读过潘诺夫斯基早期作品的原文?”做出的一种回应[37]。霍莉展示了潘诺夫斯基的理论性文章,提供了他对诸如李格尔、沃尔夫林这些前辈观点的综合,以及展示了与瓦尔堡和哲学家恩斯特·卡西尔的联系。她认为理解“德国的”潘诺夫斯基对理解“黄金时期”的德国艺术史是很重要的。随着霍莉的讨论,潘诺夫斯基的早期论文被出版,兴起了一股对其德语作品的追捧,包括很多现在看来最重要的论文被翻译成英文。

我们似乎面对着“两个潘诺夫斯基”:一个是德国的早期潘诺夫斯基——一位重要的,带着理论性和哲学性的思考者,试图建立起艺术研究的方法论基础;另一个是美国的晚期潘诺夫斯基——史学家对他热衷于实证主义而产生的理论进行了大量的批判。迈克尔·安·霍莉在她的作品中写道:“以经验依据为目的的美国潘诺夫斯基的研究……有理由被当作是他对自己的早期设想的放弃。”[38]但无论如何,潘诺夫斯基无疑是一位成功的艺术史家,他始终在不同的学术语境中寻找人文主义传统的出路。20世纪30年代的移民潮为英语世界带来人文主义传统,应该认识到这一传统并非简单的被全盘接受,这种变化很清晰地反映在1933年后的学科发展中。“两个潘诺夫斯基”让我们能够理解在这发展中知识分子、社会环境和学院环境的变化,也更为“历史的”理解30年代后这些移民史学家所面对的新的冲击与新的接纳。潘诺夫斯基的《美国艺术史中的三十年》中写道:“移居美国的人文主义者,回顾近20年的发展,是没有理由气馁的。植根于一个国家或一个大陆的传统是不能也不应该移植的。但是,对这些传统可以进行异花授粉;而且,人们可以看到,这种异花授粉的工作已经开始,并取得了进展。”[39]

注释:

[1]潘诺夫斯基在1951年12月5日向美国哲学会的信中提到。见Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[2]第一篇写于德国,与Fritz Saxl合著,由Campbell Dodgson翻译的《荷尔拜因与提香作品中的一个古典晚期宗教象征》(“A Late Antique Religious Symbol in Works by Holbein and Titian”),发表在1926年10月份的伯林顿杂志(The Burlington Magazine for Connoisseurs)上。第二篇是潘氏自己的英文文章,题目为《塞巴斯蒂亚诺·德·皮翁博(以及之后)创作的两幅轶失作品 》(“Two Lost Drawings By (and After) Sebastiano del Piombo”),发表在1927年7月—1928年3月的《古代大师作品》(Old Master Drawing)杂志上。

[3][美]E·潘诺夫斯基.视觉艺术的含义[M].傅志强译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.381

[4]潘诺夫斯基给马格利特·巴尔的信中提到,1932年10月3日。见Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[5]潘诺夫斯基给马格利特·巴尔的信中提到,1933年3月9日。见Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[6]范白丁.窘迫的苏格拉底潘诺夫斯基的教师生活[J].新美术,2015(7):93

[7][美]E·潘诺夫斯基. 视觉艺术的含义[M].傅志强译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.400

[8][美] 托马斯·德-科斯塔·考夫曼.美国声音——美国早期艺术史学和接纳德裔艺术史家情况的几点认识(下)[J].张坚译.新美术,2011(8):45

[9]Karl Mannheim.From Karl Mannheim.trans.Paul Kecskemet.New York:Oxford University Press,1971.18

[10]Ibid.,19

[11]Joan Hart.Erwin Panofsky and Karl Mannheim: A Dialogue on Interpretation.Critical Inquiry,1993,19(3):550

[12]Erwin Panofsky.On the Problem of Describing and Interpreting Works of the Visual Arts.trans.Jaś Elsner and Katharina Lorenz.Critical Inquiry,2012,38(3):480

[13]Joan Hart.Erwin Panofsky and Karl Mannheim:A Dialogue on Interpretation.Critical Inquiry,1993,19(3):555

[14]Erwin Panofsky.On the Problem of Describing and Interpreting Works of the Visual Arts.trans.Jaś Elsner and Katharina Lorenz.Critical Inquiry,2012,38(3):480

[15]潘诺夫斯基在1956年6月6日给Stephan Hirsch的信,见Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[16]H.Flaig.The Historian as Pedagogue of the Nation.History,1974,59(195):18-32

[17]E.Drummond.Heinrich von Treitschke (1834—1896).Anti-Semitism:A Historical Encyclopaedia of Prejudice and Persecution.California:Abc-Clio Inc,2005.711-712

[18]见George G.Iggers.Refugee Historians From Nazi Germany:Political Attitudes Towards Democracy.[C]In:German Scholars in Exile,A.Fait-Schulz&M.Kessler eds.2011.213-227,218 转 引 自 Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[19]A.Ascher.Professors as Propagandists:The Politics of the Kathedersozialisten.Journal of Central European Affairs,1963:283

[20]Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[21]Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[22]Jaś Elsner,Katharina Lorenz.The Genesis of Iconology.Critical Inquiry,2012,38(3):498

[23]在潘诺夫斯基1937年3月27日给马里恩·爱德华·帕克的信中 提 到。 见 Daniel Keenan.Kultur and acculturation: Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[24]在潘诺夫斯基给查尔斯·S·约翰逊的信中写道:人文主义的甚至是人文学科的关键问题是要培养出人文主义者。见Daniel Keenan.Kultur and acculturation:Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[25]Ernst Cassirer.An Essay on Man:An Introduction to a Philosophy of Human Culture.New Haven: Yale University Press,1944.195

[26]Joan Hart.Erwin Panofsky and Karl Mannheim:A Dialogue on Interpretation.Critical Inquiry,1993,19(3): 564

[27]在《美国艺术史中的三十年》里,潘诺夫斯基承认这种变化与实证主义氛围有关:“对移民来说,能和一种盎格鲁撒克逊的实证主义产生联系也是一种幸运,虽然有时候产生的是冲突。”详见Joan Hart.Erwin Panofsky and Karl Mannheim:A Dialogue on Interpretation.Critical Inquiry,1993,19(3):565

[28]Keith Moxey.Perspective,Panofsky,and the Philosophy of History.New Literary History,Philosophical Resonances,1995,26(4):777-778

[29]Carl Landauer.Erwin Panofsky and the Renascence of the Renaissance.Renaissance Quarterly,1994(47):255

[30][美]玛丽娜·贝罗泽斯卡亚.反思文艺复兴[M].刘新义译,济南:山东画报出版社,2006.46

[31]陈平.西方美术史学史[M].杭州:中国美术学院出版社,2008.145

[32]Otto Pächt.Panofsky’s‘Early Netherlandish Painting’-II.The Burlington Magazine,1956,98(641):273

[33]Otto Pächt.Panofsky’s‘Early Netherlandish Painting’-II.The Burlington Magazine,1956,98(641):276

[34]详见雅希·埃尔斯纳演讲稿《潘氏之圈:历史与艺术史探究的对象》(未出版)

[35]T.J.Clark.The Conditions of Artistic Creation.Times Literary Supplement,1974:561

[36]Daniel Keenan.Kultur and acculturation: Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[37]Svetlana Alpers.Is Art History?.Daedalus,1977,106(3):9

[38]Daniel Keenan.Kultur and acculturation: Erwin Panofsky in the United States of America.Britain:University of Glasgow,2014

[39][美]E·潘诺夫斯基.视觉艺术的含义[M].傅志强译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.401