民国西北大灾荒时期陕西妇女贩卖问题探究(1928—1930)

苏 彤, 温 艳

(陕西师范大学 历史文化学院, 西安 710119)

1928—1930年的西北大灾荒是民国历史上一次非常严重的浩劫,此次灾荒“以陕西为中心,遍及甘肃、山西、绥远(今内蒙古自治区)、河北、察哈尔(今分属河北、内蒙)、热河(今分属河北、内蒙、辽宁)、河南八省”,造成人口死亡1000万左右[1]169。在受灾的8个省份之中,陕西地区受灾程度最为严重,据夏明方对民国以来各省受灾县数的统计结果,三年灾荒期间陕西受灾县数分别是1928年84县、1929年92县、1930年76县[2]376-377。此次灾荒造成陕西直接死亡人数300多万,流民600多万[1]174。

陕西作为受灾最重的省份,学界的关注自然不少,但针对此次灾荒过程中妇女贩卖问题的研究尚不全面和深入。在大多数研究中,都将人口贩卖问题作为此次灾荒中的衍生问题进行简单论述,提到它给陕西社会带来了诸多负面影响*温艳:《民国三年大旱与关中地区人口质量探析》,渭南师范学院学报,2007年第3期;张红霞:《民国时期陕西地区灾荒研究(1928—1945)》,西北大学硕士学位论文,2007年;安少梅:《陕西民国十八年年馑研究》,西北大学硕士学位论文,2010年。这几篇文章中都有提到此次灾荒中大规模的人口贩卖给陕西社会带来诸如原生家庭被打破、地区性别比例失衡等方面的恶性结果。;关于妇女贩卖的规模,学界存在不同的说法*夏明方《民国时期自然灾害与乡村社会》,中华书局2000年版,以民国时期朱世珩的文章为依据,提到被卖妇女人口超过30万;郭琦,史念海,张岂之主编的:《陕西通史(民国卷)》,陕西师范大学出版社1997年版,以于右任在中央报告中的演讲为依据,指出被卖妇女超过40万。这两组数据都存在一定的误差,有重新进行梳理的必要。;针对被贩卖人口的救济措施缺乏系统的认识*秦斌:《陕西旱灾研究(1927—1931)——以<大公报>为中心的考察》,山西师范大学硕士学位论文,2012年,利用《大公报》的相关资料对旅平陕灾救济会的救济措施有一定介绍,缺乏对陕西省政府救济措施的研究。。本文在对陕西人口贩卖具体情况进行梳理的同时,对陕西省政府和社会救灾团体的应对措施进行系统挖掘,并对这一问题的后续影响进行全面分析,以期对这一灾时特殊社会问题形成一个全面的认识。

一、 三年灾荒期间陕西妇女贩卖概况

三年灾荒期间陕西民众的生活处于一种水深火热的状态:“草根树皮,剥掘俱尽,卖妻鬻子,无人过问,弃儿于途,投身于河,村乏炊烟,人无生气,全家冻馁难忍,仰药堕崖者,更不计其数,少壮流离,老弱坐毙。”[1]整个社会呈现出一种“饿殍载道、黎民流沛”的情景[ 2]5。在受灾如此严重的陕西,灾民出卖家庭人口换取口粮或现钱逐渐成为一种普遍度灾方式:1928年灾荒初期个别县份开始出现卖妻鬻子的现象,合阳县“灾民中竟有卖妻鬻子不得一饱者”,定边县“民间有卖妻鬻子者”,靖边县“灾民为饥寒所迫,竟有将成年女子以四五元卖与人者”[ 3]29-35;到了1929年灾荒严重时期卖妻鬻子现象更加普遍,“饥民卧地塞途,哀嚎乞食,触目皆是,卖子卖女,声不绝耳”[ 4],各地被卖人口众多,“潼关道上,妇女儿童被卖出关者,不计其数”[ 5];到了1930年更是进一步发展,“卖妻鬻子之惨,已演至中上人家”[ 6],各地人口贩卖情况大同小异,“有寡妇卖子者,有兄卖妹、父卖女、夫卖妻者,诚惨不忍闻也”[ 7]。

(一)贩卖规模

关于三年灾荒期间陕西被卖妇女总数的说法是比较多的。1929年年底《大公报》称“被贩卖妇女已达二十万人左右”[8 ],1930年6月《申报》称:“由潼关经过被卖之妇女,当在二十万以上。”[9]1930年于右任在视察陕西灾况后在中央报告中说“据称两年内由陕卖出之儿女,在风陵渡山西方面可稽者,四十余万”[ 9]236,这一说法在陕西本地期刊报道中则发生了变化,“公开买卖人口,达四十余万”[10 ]35。报纸报道中估计的成分居多,而于右任的说法主要是为了求得更多的救济支持,有一定的夸大之嫌,两组数据都不足以采信。

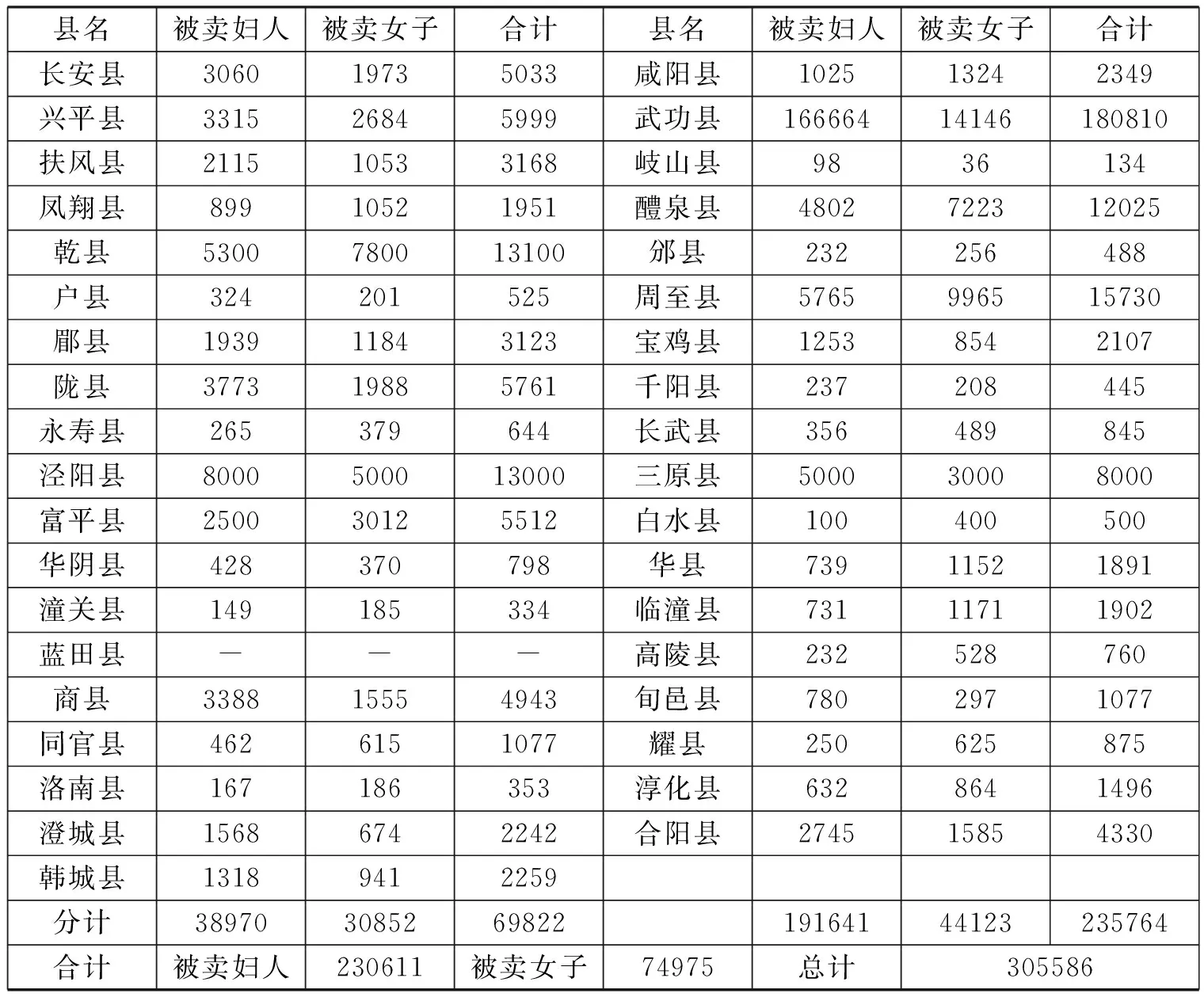

关于三年灾荒期间陕西贩卖妇女总数最集中的说法是超过30万,这一说法在当时人的文章以及后续研究中曾多次出现,朱世珩的文章是最早出现的,在他的文章中根据省赈务会对长安、武功、兴平等37县灾后人口统计制成了“陕西在灾荒中各县被诱卖妇女人数及死亡迁逃人数表”[11 ]46-48,将其中关于妇女贩卖的人数统计表转录如下*笔者注:被卖妇人即指已婚女性,被卖女子指未婚女性。:

县名被卖妇人被卖女子合计县名被卖妇人被卖女子合计长安县306019735033咸阳县102513242349兴平县331526845999武功县16666414146180810扶风县211510533168岐山县9836134凤翔县89910521951醴泉县4802722312025乾县5300780013100邠县232256488户县324201525周至县5765996515730郿县193911843123宝鸡县12538542107陇县377319885761千阳县237208445永寿县265379644长武县356489845泾阳县8000500013000三原县500030008000富平县250030125512白水县100400500华阴县428370798华县73911521891潼关县149185334临潼县73111711902蓝田县---高陵县232528760商县338815554943旬邑县7802971077同官县4626151077耀县250625875洛南县167186353淳化县6328641496澄城县15686742242合阳县274515854330韩城县13189412259分计38970308526982219164144123235764合计被卖妇人230611被卖女子74975总计305586

按表格数据计算得到三年灾荒期间被卖已婚女性为230611人,未婚女性为74975人,总计305586人,但是在他的表后正文中却列出被卖已婚妇女233312人、被卖未婚女性人口为74967人,合计总数为308279人[13]48,这里出现了一处计算错误。在朱世珩之后,民国时人以及后来的研究者都直接或间接的使用了这一数据*南汝箕:《和平统一与恢复灾后农村》,《新陕西月刊》,1931年第4期;吴文晖:《灾荒与中国人口问题》,《中国实业》,1935年第10期;夏明方:《民国时期自然灾害与乡村社会》,中华书局2000年第1版,都直接使用了308279这一数据。石筍:《陕西灾后的土地问题和农村新恐慌的展开》,《新创造》,1933年第2期,概括使用30余万的数据;邓拓:《中国救荒史》,武汉大学出版社2012年,直接引用了石筍的说法。,三年灾荒期间陕西被卖妇女人数超过30万的说法几乎成了学界的共识,但是笔者在甄别资料的过程中发现这一结果并不合理。

在朱世珩所制的表格数据中,除了最终计算结果出错外,关于武功县被卖妇女总数的数据也是存在问题的。从表格可以看出武功县在三年灾荒期间被卖妇女总数竟达180810人,这一数值是非常不合理的,因为在当时的武功县人口总数没有18万。在民国十二年(1923年)陕西邮局对陕西人口进行统计时,武功县人口总数为143652人*转引自曹占泉:《陕西省志·人口志》,西安:三秦出版社,1986年,第91页。;到了民国十八年(1929年)前后由于受灾严重,武功人口从原有的129097人减少到58856人[14 ]66;三年灾荒过后武功人口有了缓慢增长,在民国二十四年(1935年)陕西省民政厅对陕西人口进行普查时,武功县人口总数回涨到85385人,其中男性人口48647人,女性人口36738人*《陕西省志·人口志》,第97页。,从这三组数据可以看出在1929年前后武功县人口总数出现了一次急剧的减少,全县人口总数不到6万,按男多女少的人口常态估算,武功县妇女人口总数尚不足3万,因此不可能出现仅被卖妇女人数就达18万的情况,之所以出现这个错误应该是在作者转录的过程中出现了偏差。

朱世珩的资料来源为陕西省赈会的统计,这一资料在《陕赈特刊》中有刊登,是名称为“陕西各县灾民诱买死亡迁逃口数统计图”的简略折线统计图[15 ]92。我们通过对比两组数据发现,除了武功县数据这一处有很大偏差外,其余各县数据基本上都是吻合的,因此朱世珩的最终结果虽然不能直接采用,但是武功县之外的数据依然是可信的。根据省赈会的统计图,武功县被卖妇女人数大致在1万左右,因此结合两组资料的统计,三年灾荒期间陕西37县被卖妇女实际总数在当13万左右。而三年灾荒期间陕西受灾县份不止37个县,因此全省被卖妇女人数肯定超过13万,但限于资料缺乏,不能给出进一步的数值统计。

(二)贩卖场所及价目

在灾荒逐渐加剧的过程中,陕西地区卖妻鬻子现象也逐渐普遍起来,在一些受灾比较严重的县区出现了专门的人口贩卖市场,即人市,灾民大多就地出卖家庭人口。据西北灾情调查团报告,“武功县之亚柏镇有人市,女子最高价八元及七元五角,其他各县大都如此”[16 ]。永寿县之丝军镇“自去岁迄今,设有人市,计前后被外省人贩以二十元至三十元之身价买去已嫁及未嫁妇女已达六千人以上”[17]。各地人市的运行状况和普通市场基本相同,“前年以来,西路各县即有人市,凡买卖人口者,均赴市上估价买卖,与购买他项物品无异,每晨集市一次,过时即散”[18]111。

陕西灾时人口贩卖过程中,除了各地普遍的人市这一场所之外,还存在其他贩卖场所。如专门的妇女贩卖所,“最近西安一带竟有所谓妇女贩卖所者,每口贱价不及十元”[19 ]2。另外还有山西人贩专设的客栈或鸦片馆,实际上是人口贩卖场所及中转服务点。他们的主要手段是先将灾民骗至西安乞食,但西安本地粥厂、收容所等救济机关都有名额限制,不能尽数收容灾民,这些被骗来西安的灾民只得暂住客栈,在数日之后就会产生大额费用,一般灾民根本无力支付,在店家威逼利诱之下只得出卖妻女并且签订字据,在扣除各种账目之后,他们只能得“数角或一元不等”[18]112。

各地人市上买卖之人口,以妇女为主体兼有少量儿童,人价高低不等。妇女售价主要视姿色高低而定,价高者如前所述永寿县丝军镇,可达二三十元,普通情况则在十元以内,高者七八元,低者三五元,如兴平之妇女“多数被惨无人道之贩卖,价高者七八元,低者三四元”[20 ]。汉中地区“有列人于市,自卖本身,昂者值洋两三元,低者即欲换麦饼两枚而不可得”的情况[21]4。这种以极其低贱价格求售的情况其他地区也存在,潼关道上“三个馒头,即可换一青年灾女”[22 ]。儿童售价也多在十元以内,“由二三元至七八元”[23],以二三元居多,相较妇女售价更为低廉。

由于陕西灾区人价低廉,人贩转运贩卖之后能得重利,在厚利的吸引下各地人贩鏖集陕西,使得妇女售价稍有涨幅。“现兴平武功一带,卖儿鬻女者甚多,人贩皆以收养义女为名,付价数元,运至山西河南贩卖,可得重价”[24]。“最初仅能卖四五元之妇女,继以获利颇厚,人贩鏖集,价涨至四五十元七八十元不等”[25]。而儿童售价则出现低迷状况,主要是由于被卖儿童年龄较小,只能作为养子或童养媳养育,投入较大,因此儿童需求量逐渐减小,在灾荒后期甚至出现转手相送而无人过问的情况,而一部分灾民为减轻逃荒负担只得将他们遗弃于道旁[3]。

当时的陕西由于粮价大幅上涨,几元钱的人价对于民众度灾来说所起的作用是微乎其微的,“麦一斗之价,涨至五元二角,人民鬻妻易子而食,十余龄男女标价三五元,适与一斗麦价相当”[26 ]。出卖一个家庭成员只能换来一斗麦,甚至有出卖人口而不得一饱的情况,人价低贱至此,贩卖情况依然大量存在,足见灾时民众寻求生路的艰难程度。

(三)被卖妇女去向

这些被卖的陕西妇孺大多以汽车经潼关转运出省,潼关成了当时人口贩运出境的主要通道。据陕西灾情视察团1929年10月的调查,“三月前每日出关妇女六十余人,现已增至百人以上”。如此大规模的出关人口多运往山西,进行就地贩卖或二次转运往其他商埠。西北灾情视察团在山西永济县就见到大批贩运而来的陕西妇女,“永济县汽车站见陕西载来之妇女甚多,名为娶,实为贩,据查票员王魁义君报告,此种妇女平均每车占乘客三分之一”[27 ]。由潼关出关的被卖妇女人口数量随着灾荒的愈加严重也在明显增加,1930年4月间华洋义赈会董事在潼关一次见“大车十三辆”“装者皆贩卖妇女”[28]。

这大批被卖出关的陕西妇女的遭遇不外乎被卖往山西、河南等地为人媳妇或妾侍,甚至被逼为娼妓,“陕西大部的女人,卖到山西做人家的妻子或小妾。做人家的妻子或小妾,还算出售得人,可喜可庆;最不幸的要算卖到直隶去做娼妓了”[29 ]29。一小部分男性儿童会被收为养子延续香火,“出售幼年男孩,为人螟蛤,俾乏嗣之家,免除无后之叹”[30 ]204。

二、 灾荒时期妇女贩卖的原因及影响

由上述的内容可见三年灾荒期间陕西妇女贩卖活动的严重程度,这一现象的出现是多方面因素导致的结果。对于灾区民众来说有出卖人口的迫切需要,而人口接受地也有一定的市场需求。

首先对于陕西灾民来说,出卖家庭成员多是迫不得已的选择。此次灾荒灾期过长,灾情过重,民众度灾能力有限,在家庭物资用尽而政府救济力度不强的情况下,出卖家庭成员换取口粮或者现钱是他们迫不得已的选择;其次,中央及陕西省政府施赈力度不足。在国内政治环境不安定,且国家财力不强的大背景下发生的三年大荒,涉及8省之多,灾区辽阔、灾民众多,政府施救力量被大规模分散,施救力度自然较弱,且赈灾过程中势必存在贪污、中饱私囊等情况,实际救灾力度大打折扣,就存在一部分灾民在得不到政府救助的情况下自行度灾的现象;另外,陕西政治环境苛刻,捐税严重。即使在灾时,仍然有苛重的捐税摊派,民众为缴纳税款,只得出卖儿女以换取现银,陕西安康地区“四郊戎马,征粮派款,卖儿鬻女,不能供应”[31 ]。

如此大规模妇女贩卖现象的存在,也说明了接受地的广泛需求。以山西为例,在三年灾荒期间山西也是受灾省份之一,“人民啼饥号寒,草茎菜根,罗掘殆尽,木叶树皮,采剥无遗,鬻妻卖子,凄惨情形,令人目睹神伤,耳闻心悸”[32 ]。在山西本省受灾且有人口贩卖的情况下,还有大量的陕西、绥远妇女被贩卖到山西地区,足见山西地区对青年妇女群体需求量的巨大。乔启明在论及山西人口问题时也曾提到,“十八年绥远大灾,女子多被贩卖,据报载卖到山西的,实居多数,就是因为山西确有这样的需求”[33 ]7。

出现这一现象的原因主要在于,中国传统社会中重男轻女观念严重,一些地区存在溺女婴的恶习,这一恶习的长期存在势必导致地区男女比例失调,而适婚女性人口的缺失又会造成男性青年失婚比例提高,因此产生对适龄女性的大量需求。山西地区就是一个典例:“盖山西有杀女孩之风,妇女因之缺乏,不足供一般青年成家室之需要。且普通成年妇女之价值,每口由一二百金以至三数百金不等,均视其姿态而定。妇女之价值即如是浩大,故一般中等以下之青年,均视妇女为不可多得之奇货,又为省费起见,遂不得不取材异地,以遂其所图。”[18]111

另一方面平常时期的彩礼过高,也是灾时妇女人口贩卖的一个重要推力。平常时期妇女价值在几百元甚至更高,而灾时人价只要几元或几十元钱,因此一般中下人家只能借此机会寻得一媳妇;各商埠的妓院等地也是被卖青年妇女人口的一个重要吸纳市场,“人贩络绎入陕,贩运妇女,身价贱于牛羊,出关后,多沦为娼寮”[34 ]5。

三年灾荒时期如此大规模的妇女贩卖问题,所造成的影响是多方面的。短期来看对于被卖群体的存活以及其他家庭成员的度灾有一定的积极意义。被卖人口大多会被转运出重灾区,这也就意味着她们能获得一定的活命机会,而她们的家人也能得到少量的钱财,解决几顿吃饭问题,不会立时饿死,这在灾时社会对于朝不保夕的灾民来说是非常有吸引力的。灾时妇女贩卖造成的负面影响则更为严重且多样,最直接的负面影响就是造成家庭破碎。三年灾荒期间“妇孺之被卖出境者,尤多如过江之鲫,多已父子不相见,兄弟妻子离散”[35 ]16。据蒋杰对武功211户灾后人家的调查数据显示,“曾有出售妇孺的农家数,占22.7%,曾有女子私奔者,占14.7%,曾送养子女者,占5.2%。按每个家庭,不会都有年青的妇女以及幼年的人口,所以上述出售、私奔及送养的农家数,实属可观”[36]25。这22.7%的家庭就会因为出售家庭成员而离散,这就“使成千上万的男男女女被抛出了家庭的网络,有的甚至成为孤苦无依的鳏寡孤独者”[22]118。而大批妇女被卖之后儿童失养情况严重,“妇女出卖后,小儿无人照管,街头巷口,呼爹喊娘者,尽是”[37 ]16。遗留下的大批孩童无人看管,流浪街头进而冻馁而死的情况非常普遍。据《申报》1930年报道,武功县白杨寨佘家堡有一二十岁戴姓媳妇,灾荒期间家人大多饿死,仅其夫妻二人及一女儿存活,恰巧其丈夫又得病,无奈之下戴氏媳妇只得自卖,得洋六元,临行时因不舍幼女,竟投井自杀,幸得抢救未死[38 ]。可见灾时民众为活命而不惜出卖家庭成员的凄惨情状。

其次造成陕西一大部分青年劳动力和潜在劳动力流失。在蒋杰的《关中农村人口问题》一书中,有对武功211户人家被卖人口各项指数的详细统计,其中关于被卖人口年龄和性别比例两方面内容最能说明这一问题[30]205:被卖人口中以女性为主体,占到82.9%,男性人口也占一定比例,有17.1%;在被卖人口年龄分布上,男性人口中10岁以下儿童人口居多,占66.6%,被卖男性人口年龄段偏小的原因在于灾时被卖儿童主要是被收为养子,年龄小者容易教养;女性人口中以10—19岁青年人口居多,占63.7%,这主要是因为女性人口多被买为妻室或妓女,年龄不能太小或太大。综合来看,被卖人口主要集中于5—19岁,占72.9%,这个年龄区间的人口正是儿童及青年群体,这一年龄段的人口是灾后社会恢复和发展不可或缺的人力资源。

再次导致陕西地区人口质量下降。从被卖人口质量来说:“被卖人口多为灾区中容貌甚美,体格甚健,智力较高的女子,而此类女子被辗转卖至都市或其他非灾区域,其结果是被作奴婢、小妾、童养媳,或是竟沦为娼妓;这就等于无形中失去一批农村贤妻良母或优秀分子,也就是失去一批品质优良的农村人口。”[39]50由于被卖的人口大多是年轻貌美的女性,从遗传基因层面来说对于本地区人口质量的下滑势必有一定影响。

另外导致男性人口失婚比例上升,进一步影响到人口的可持续发展。仅就长安等37县的统计结果来看,被卖妇女人数就达到13万左右,这其中大部分被卖出陕西,也就意味着陕西有数万的母亲人口流失,这对于陕西社会日后人口生育来说是一个极大的缺失。且在灾平之后,“由于当地性比例的失常,社会上仍奉行买卖婚姻制度,每视女子为奇货可居,男子非有重礼不易聘娶,因此往往演成失婚的悲剧”[36]25,地区婚姻结构受到进一步打击。

最后,灾时如此大规模人口贩卖活动的存在,也会对社会道德观念产生一定影响。灾时的人口贩卖过于常见且频繁,以至于民众视卖妻鬻女“是乃常事”[28],在道德层面上没有受到谴责,这种度灾方式继续沿袭的可能性非常大。

三、 社会各界的应对措施及其效力

陕西灾时出现如此大规模的人口贩卖问题,在引起社会媒体广泛关注与报道的同时,也得到了陕西省政府与社会救灾团体的关注,他们采取了一定的救济措施,但由于当时政治环境的影响以及经济能力的限制,救济力度并不理想。

(一)社会媒体的广泛关注与报道

在1928—1930年灾荒期间,关于西北灾情的报道非常多,而陕西作为受灾最重的省份受到的关注自然也很多,其中也有不少关于陕西人口贩卖问题的报道。这种实时报道的形式对于灾情的介绍非常有时效性与传播性,对于社会民众及时了解灾区情况有非常重要的作用,同时对于寻求社会各界关注与帮助有非常积极的意义。

当时的主流社会媒体如《大公报》《申报》等,对于陕西灾荒时期人口贩卖的关注主要从新闻报道的角度出发,报道内容主要包括各路记者的实地见闻,如西北灾情视察团的各项报告,以及各视察灾情团体与慈善机关的调查报告、施赈电文、救灾文件等内容,其中包括了陕西灾时人口贩卖的各项情况,前文中引用的多项资料大都来自这两大报刊;而其他一些地方杂志如《社会学杂志》《妇女共鸣》《中国实业》等刊物,从关注社会热点事件的角度出发,对陕西人口贩卖问题进行报道和研究,同样对于引起社会关注和救助有一定的作用。

陕西本土杂志刊物,如《陕灾周报》《陕西赈务汇刊》《陕振特刊》等,以各县报灾文件以及官方统计资料为主要内容,其中关于妇女贩卖问题也有一定的涉及,这对于争取外界救援有一定的积极作用。《新陕西月刊》等刊物,刊登研究反思性文章,除了对陕西灾情的关注外,更注重对陕西灾荒的反思,有一定的借鉴价值。在朱世珩的文章中就有对于灾后被卖人口的救济措施的思考:“(一)凡在灾中被卖之妇女,现在其自愿还原有家庭者,准予无条件的听其自由;(二)准予私生子在法律上有地位;多多改善育婴堂孤儿院;(三)从多方面的去提高妇女社会地位。”[13]49这些救济措施在考虑到了个人意愿的同时注意法律层面的建设与支持,可以在灾后救济时及时生效,另一方面注意从社会观念方面入手,提高妇女社会地位,从根源上解决灾时人口贩卖问题。

(二)陕西省政府的救济措施

三年灾荒时期陕西出现如前所述的严重人口贩卖情况,陕西省地方政府在1930年前后陆续采取了一系列措施:从源头上禁止、在贩卖过程中进行截留、对被卖人口进行解救。

首先是颁布政府法令,从源头控制人口贩卖问题。1930年5月冯玉祥以陆海空军副司令的名义,在陕西、甘肃、青海、宁夏四省颁布“人口贩卖禁止令”[23],严令各县县长严禁人口贩卖,对被卖人口进行扣留并遣返回家,并设置灾民收容所,对灾民进行收容救济。

其次对出省人贩严加查扣,拦截被卖出关人口。1930年冯玉祥曾下令在潼关设卡对出关人贩严加排查,解救被卖妇女。“总司令冯玉祥回陕,目击心伤,谕令潼关县严加扣禁,凡人贩过潼关者,一经查出,杖责三百,妇女均予扣留,三日之间,被扣妇女七百余名之多”。在短时间内阻止了一批妇孺被卖出关,收到较好效果。但来陕人贩众多,潼关走不通后他们转由三河口渡河出省,省赈务会面临此种情形,令华阴县严加查禁,并令省公安局派警员清查,一星期内查扣“被卖妇女二百余名”[25],被救妇孺全部送收容所暂住。

再次,解救被卖往省内妓院的幼女。时任陕西省主席的杨虎城下令由省公安局、省赈务会、省民政厅联合办公,对被卖往省内妓院的幼女进行解救。“由省会公安局即日派员,四处详细查明,如有上项被骗卖幼女,勒令交出,由该局呈送省赈务会转发第二妇女习艺所,暂习工艺,以便养成生活技能,并一面由民政厅饬知原管县份,查明亲属尚存者,饬其来省认领,其无亲属认领者,准其妥为择配”[40 ]5。这一救济措施由几个政府机关联合施行,对被卖幼女进行救济并教以手艺,同时为她们联系亲属或选择配偶,考虑周到,有一定积极意义。

(三)社会救灾团体的救济措施

1928—1930年期间各社会救灾团体及慈善机构对陕西的关注与救济非常多且发挥了重要的作用,其中针对陕西被卖妇孺群体的救济事业,主要由旅平陕灾救济会推行,政府力量从旁协助。

鉴于陕西被卖人口多从潼关转运出省运往山西、河南等地,旅平陕灾救济会于1929年年初在潼关设置妇孺收容所,以寗子宁先生任所长,所需钱粮全部自行承担,对被卖出关的妇孺群体进行收容救济,并去信西安孤儿教养院派员协助救济被卖孩童[41 ]。在潼关妇孺收容所成立之后,陕西救灾总会特令驻潼运粮专员协助办理[24],冯玉祥也下令驻潼部队协助拦截被卖出关妇女[42 ]。由旅平陕灾救济会发起的潼关妇孺收容所在救灾总会和冯玉祥的支持下取得了一定的成绩,但由于“经济有限,额数即满,即中止收容”[10],在1929年年底即中止收容被卖出关妇孺。

但旅平陕灾救济会救济陕西被卖妇孺之事业并未中止。在潼关妇孺收容所额满中止收容后,又于1930年在山西永济县设妇孺收容所*永济县妇孺收容所即位后文的晋南妇孺收容所。、在风陵渡设立招待所,以此来收容救济从陕西流出的妇孺群体,被卖的陕西妇女在当地军警帮助之下可获收容。该收容所主张“寓教于养”,在收容期间妇孺都要学习手艺,得一谋生技能,灾平后可联系亲属返家。“平时分班授课,教以实际应用工作,寓教于养,俾具生活技能,一俟二麦成熟,岁荒度过,即饬原籍家属领回”[43]。这对于被救妇孺来说是有长远积极意义的,不光解决了她们灾时的困境,对于灾后谋生也有一定的帮助。晋南收容所的经费除了自筹之外,还得到了中央赈务机关的支持,曾将保管下的30万陕赈储金的三分之一拨给使用[44]80-83。

济生会则关注到在大量妇女被卖之后遗留下大批幼儿,因此设收容所对这些幼儿进行救济,1929年10月间收容已达500余名[20]。济生会对这些遗留儿童的收容救济是非常必要的,对于陕西人口的后续发展有一定帮助。

(四)效力分析

陕西地方政府以及社会救灾团体对于人口贩卖问题的应对措施有一定的积极意义。首先颁布禁止令的初衷就在于从源头上控制人口贩卖,但由于政治环境等因素的限制,推行力度不理想。其次对于那些被截留收容的妇女来说,救助意义不言而喻,且在收容期间寓教于养,教给她们一些谋生手段,对于日后的发展来说也是很关键的。并且在这个过程中,政府力量与民间团体有一定的合作互动关系,如派军队协助办理潼关拦截事宜,拨赈款补充晋南收容所经费等,这种双方的合作互动对于当时的救济工作来说,有很大的积极意义:一方面能借助军队力量加大截留力度,另一方面来自政府的财政支持对于收容所的长期举办和维持有非常关键的作用。

但是总体来看,陕西省政府和相关救灾团体的救济力度有限、效果并不理想。首先,救济人数有限。当时的收容所规模多在500人左右,大者也只能收容1000人左右。因此为救济陕西被卖人口而设置的收容所救济人数只在几千人左右,这相对于被卖人口群体的庞大总数来说只是杯水车薪,且这些收容所多在秋收后即遣散人员,救济时间也不长。其次,政府重视程度不足。三年灾荒期间人口贩卖情况始终存在,1928年时只是个别县份,但自1929年开始各地人市频现,自潼关转运出关的人口数量庞大,但未见陕西省政府及潼关地方政府采取积极的管控行为,一直到1930年才开始采取应对措施,仅这一点就足见政府的迟钝程度。再次,潼关驻军消极作业,收容所守备松懈。1930年5月期间冯玉祥下令潼关设卡拦截收容被卖妇孺,6月份竟出现了人贩抢劫收容所的事情,七名妇女于收容所被抢[45 ]。在政府设卡且军队协助维护的收容所竟然出现抢劫人口事件,足可说明当时驻守部队的松懈程度。另外,政府对人口贩卖情况存在漠视甚至默许的态度,甚至专门针对人口贩卖进行收税,“卖儿鬻女者尚需抽税”[46 ]。

四、 结语

大灾时期人口贩卖现象的普遍存在以及严重程度,是多方面因素导致的结果,其中灾情严重、社会救济乏力是最主要的原因。而出卖人口中以女性为主则主要与中国传统观念中的重男轻女思想有很大关系。女性和儿童始终处在社会弱势群体的地位,在灾荒时期往往被最先抛出家庭逃灾队伍。针对这些弱势群体,虽然舆论媒体以及政府和各社会救灾机构都投入了一定的关注与救助,但是由于灾情过于严重以及经济力量等因素的限制,在短时间内不能很好的控制与解决这一问题。如此大规模的妇女贩卖给地方社会带来的创伤也就只能在人口自然再生和地方社会恢复的进程中慢慢平复。