专利视角下供应链主体合作创新模式构建研究

汪传雷,秦 琴,陈 欣

(安徽大学商学院,安徽合肥,230601;安徽大学物流与供应链研究中心,安徽合肥,230601)

一、专利文献分析

利用国家知识产权局专利检索及分析网(Patent Search and Analysis of SIPO)进行专利检索,为提高专利文献主题相关度,输入检索式为“发明名称=(供应链)”,检索得407篇专利文献,检索时间为2018年1月16日。检索系统中专利文献按文献类型分为“公开文献”和“授权公告文献”,其中“公开文献”表示该专利已提交申请但未经审查授权,剔除公开文献得到授权公告文献87篇。为保证专利文献时效性,在87篇授权公告文献中选择“有效专利”,筛选得到70篇供应链专利文献,其中发明专利35项,实用新型专利34项,外观设计专利1项。

(一)分布规律分析

1.时间分布

对70篇专利文献按照专利公开日进行年份统计,见图1。

图1 供应链专利文献时间分布(2008.01-2017.12)

由图1可见,至今有效的供应链专利文献初现于2008年,2008~2018年文献数量整体较少且呈波动上升趋势。按照文献数量变化趋势将供应链专利文献时间分布大致分为三个阶段:第一阶段为2008~2011年,我国专利申请审核制度体系不完善,授权周期不稳定,可能影响企业申请专利积极性。例如,2001年11月首个提交供应链专利申请的《多重供应链的网络光掩膜制作出单系统及其方法》(授权公告号:CN100447774C,以下简写)于2008年12月授权公开,从专利申请到审核通过耗时7年。2002年11月提交申请的《综合供应链系统中用于管理、融资和供应的设备》(CN1618072B)于2014年4月授权公开,耗时11年;第二阶段为2012~2015年,国家开始加强对专利保护工作的重视,出台《国务院办公厅转发知识产权局等部门关于加强战略性新兴产业知识产权工作若干意见的通知》(国办发[2012]28号)、《国务院办公厅关于印发2012年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》(国办发[2012]30号)等一系列政策加强战略性新兴产业知识产权保护工作,打击侵权和造假行为,为企业知识产权的创造、运用、保护和管理提供政策支持,专利申请审核制度体系逐渐完善,供应链专利数量呈小幅上升趋势;第三阶段为2016至今,我国在新形势下加快知识产权强国建设的同时出台一系列政策推进大众创业万众创新,促进供应链专利数量大幅上升。2017年10月13日,我国首个供应链创新政策《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发[2017]84号)出台,已经并将进一步成为供应链创新发展和专利文献大幅增加的有力推手。

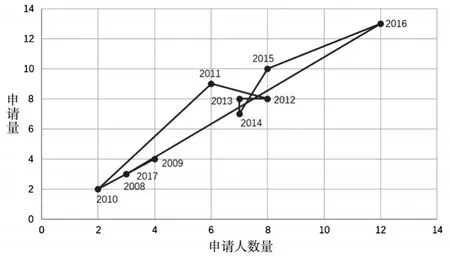

专利技术生命周期包括萌芽期、成长期、成熟期和衰退期。萌芽期专利数量较少,原理性的基础专利占主要部分;成长期新技术开始向相关领域拓展,专利申请人和申请量陡增;成熟期专利增长速度下降,发明专利相对于实用新型专利比例降低,专利申请人数量基本维持不变;衰退期发明专利和实用新型专利大量减少,外观设计专利增多,专利数量基本稳定而专利申请人大幅减少[2]。将70篇供应链专利文献按照年份统计申请人和申请量,见图2。

图2 供应链专利申请量和申请人数量时间分布(2008.01-2017.12)

由于专利授权存在一定的周期,2017年申请的供应链专利还未完全发布授权公告,申请量和申请人数量数据不完整。总体来看,我国供应链专利技术正处于成长期,2008~2016年,供应链专利申请量和申请人数量经历了两个阶段的增长,在2016年达到高潮。成长期的供应链专利技术多为产品导向技术,需要加大研发投入,刺激供应链创新的发展。

2.空间分布

让学生意识到,英文写作训练既可以提高英语语言水平,也可以提高写作能力。教师指导大学生英文写作,传授写作步骤和方法,要经常进行写作训练。

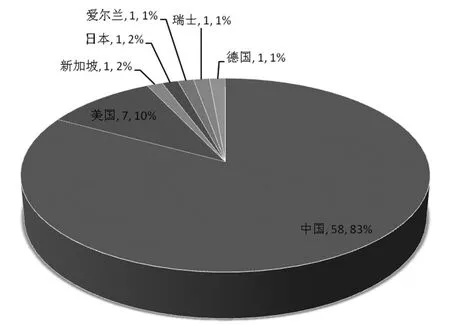

对供应链专利文献进行区域构成分析,70项专利中有58项专利申请来源国为中国,其它12项专利申请来源国为包括美国、新加坡、日本、爱尔兰、瑞士和德国在内的六个国家,(见图3)。外国公司申请的有效供应链专利中,日本丰田自动车株式会社持有的《用于帮助找到零件供应链中的问题的系统及其方法》(授权公告号:CN100397270C)申请时间最早,该项专利发明了一种用于管理生产线的技术以便在短时间内低成本生产高质量产品;美国霍尼韦尔国际公司、开利公司、普罗秋斯数字健康公司等持有的专利包括离散供应链系统的优化方法、用于供应链管理的数据记录设备、用于追踪医用产品的探测器等;新加坡的叶进国发明了一种用于综合供应链系统中管理、融资和供应的设备;爱尔兰埃森哲环球服务有限公司发明了一种用于集成测试平台的测试数据供应链管理器;瑞士泰科消防及安全有限公司发明了一种用于财产跟踪和供应链监控的移动无线网络;德国SAP股份有限公司发明了一种供应链中货物可见性的策略。我国要在新形势下建设知识产权强国,需要提升知识产权对外合作水平[1],外国企业在供应链领域申请的专利可以为本土供应链专利技术和供应链创新的发展提供经验借鉴。

图3 供应链专利区域构成

3.专利权人分布

对70篇专利文献按照专利权人进行统计,列出持有1项以上专利的专利权人,如表1所示。上海交通大学、上海海事大学、上海领科实业发展有限公司等56个专利权人分别持有一项供应链专利。

供应链专利文献分散,专利权人数量多,每位专利权人持有专利数量少,是我国供应链创新处于发展初期的体现。其中,天津白璐科技发展有限公司持有专利数最多且年份较近,该公司持有的4项专利分别为大型超市、海产品、汽车零部件以及图书馆供应链RFID智能管理系统,它们的共同点在于利用RFID识读器改进仓储管理方式,优化物品供应过程,提高工作效率。

表1 供应链专利权人部分统计

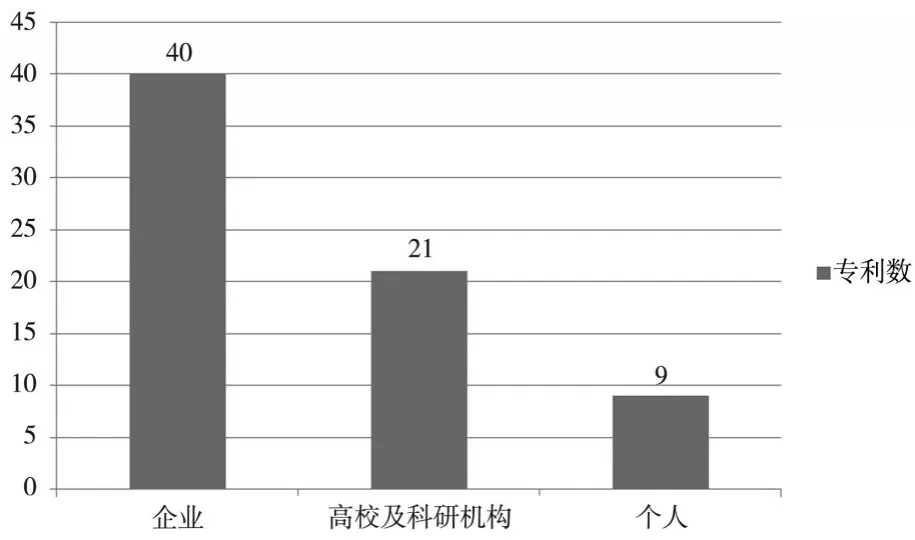

将供应链专利权人分为企业、高校及科研机构、个人三类,统计专利数结果见图4。其中,企业拥有的专利数最多,其次是高校及科研机构,最后是个人。企业是创新的主体,企业自主研发和申请的供应链专利占所有专利57%;高校及科研机构中,大学持有专利15项,高等职业技术学院持有专利4项,科研机构持有专利2项;9项个人申请专利中,曹迪、曾周玉、周园源等5名专利权人为高校教职工。

图4 供应链专利权人分类

4.技术领域分布

国家知识产权局将专利文献按照国家专利分类标准分为A-H八大类,每大类分为不同层级的若干小类,每项专利有一个及以上IPC分类号,将70项供应链专利按二级分类标准统计所属技术领域,如图5所示。

图5 供应链专利技术领域二级分类构成

图5中,属于G(物理)部的专利文献共占85.33%,主要包括计算、推算,控制、调节,教育、广告,核算装置,测量、测试等内容。相对于二级分类,IPC分类号更能反映专利文献内容分布情况,按照IPC分类号对70篇专利文献进行统计,列出排名前10的分类号技术领域,见表2。

其中,有关物流活动的仓储、配送、运输、装卸搬运等环节的G06Q10/08和G06Q50/28专利数居多,其次是G06K17/00和G06K7/00有关物流机器设备的发明创造,此外还有商务系统、资源管理系统、制造系统等系统和方法的优化。

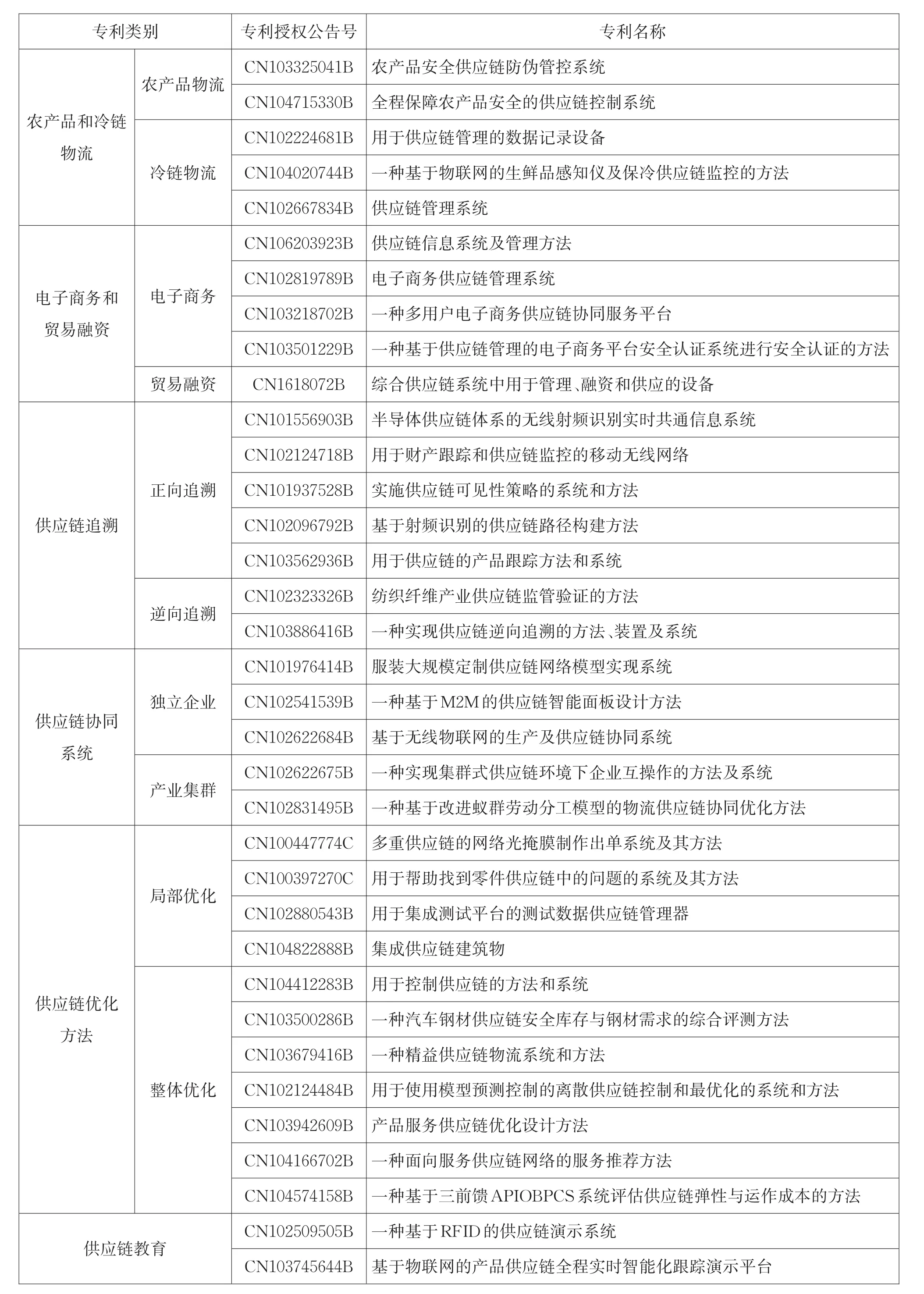

(二)内容分析

发明专利是专利中最主要的一种,是体现创新发展的重要指标。我国供应链专利技术正处于成长期,相对于实用新型专利和外观设计专利,发明专利更能体现我国供应链创新状况和方向,对35项供应链发明专利内容进行分析,将其分为六类:农产品和冷链物流5项,电子商务和贸易金融5项,供应链追溯7项,供应链协同系统5项,供应链优化方法11项,供应链教育2项,详见表3。

农产品和冷链物流安全问题关乎国计民生,农产品采购到生产加工全程透明化有助于企业主动接受消费者监督,冷链物流用于保证食品和医药用品在生产、运输、销售过程中始终处于特定低温环境下[3]。农产品和冷链物流类专利通过发明电子数据记录设备,建立供应链安全管控系统,促进食品和医药用品生产、运输、经销、加工各环节实现信息透明和全程控制管理,有效监督和保障产品质量。电子商务对传统商业活动进行网络化、信息化,带动了快递、仓储等物流行业的快速发展[4]。电子商务类专利发明的电子商务供应链管理系统和配送优化方法有利于提高协同效率、减少资源浪费。追溯系统用于对产品生产过程中正向、逆向和不定向追踪。供应链追溯类专利包括正向和逆向追踪:利用RFID(射频识别)实现产品正向信息追踪,掌握产品物流信息;利用逆向追溯系统验证产品来源,保证产品质量安全。面对竞争加剧和环境动态性强化的市场局面,企业需要结成一种网络式联合体,通过构建供应链上下游协同系统有效管理和利用资源,追求价值链优势,形成竞争优势群[5]。

表2 供应链专利文献部分统计

表3 供应链发明专利内容分类

二、专利视角下供应链创新面临的问题

(一)专利审查和保护机制不健全

外观设计专利和实用新型专利申请到授权平均需要6个月以上时间,发明专利申请到授权平均需要两年时间。供应链创新的发展必将带来专利申请数量激增,较长的审查周期会积压大量专利申请,导致专利系统不稳定、降低专利审查品质、延误发明人获得投资时机[6],不利于推动供应链创新进程。我国正处于由知识产权大国向知识产权强国迈进的战略机遇期,专利的创造、运用、保护和管理成为企业综合研发实力的重要指标以及企业核心竞争力的有力保障,企业开始加强专利意识并利用法律武器进行专利维权。近年来,中国企业专利纠纷、侵权诉讼现象层出不穷。2014年1月,德国旭普林工程股份有限公司就“用于高速铁路的声屏障”专利与上海中驰集团股份有限公司进行了历时4年的专利纠纷,最终中驰股份被判定侵权行为并赔偿损失。互联网经济迅速崛起,电子商务平台成为专利侵权高发地。例如,2015年浙江天猫网络公司因烧烤炉专利侵权被告,2016年京东叁佰陆拾度电子商务公司因拉杆箱外观设计专利侵权被告等。中国专利法律制度不够完善,管理体制机制不够健全,侵权易发多发,专利维权举证难、成本高、赔偿低。专利侵权和专利保护力度不足会挫伤企业技术创新积极性,削弱创新动力[7],阻碍供应链创新的发展。

(二)供应链创新主体缺乏专利合作

为适应技术快速更新和竞争日益激烈的市场环境,企业在创新过程中应注重与高等院校和科研机构、国内外企业合作开展专利申请、购买、转让或许可专利技术工作,通过建立专利联盟形成专利合作网络,从而提升企业竞争力和创新能力[8]。专利合作是重要的知识流动途径,企业可以通过专利合作获取外部知识,降低自身创新的投入和风险,跨国专利合作更是能够推动国际间知识流转和资源整合,提高本国专利产出数量和质量。我国供应链创新中缺乏专利合作开发,70项供应链专利中只有1项为高等院校与科研院所合作开发专利,即天津商业大学与国家农产品保鲜工程技术研究中心合作开发的“一种基于物联网的生鲜品感知仪及保冷供应链监控的方法”。而高校、科研机构、个人作为独立专利权人持有的专利高达30项,可见我国企业缺乏专利合作开发意识,不利于产学研结合,阻碍资源协同与集成、导致技术创新无法实现全程对接与耦合。70项供应链专利中,跨国合作的供应链专利为0,而外国企业在我国申请的供应链专利高达12项,外国企业申请的专利对我国企业技术创新存在一定的阻碍作用,可能导致专利纠纷和专利保护压力,缺乏专利跨国合作开发不利于先进知识的流转和吸收。

(三)供应链创新内容覆盖不全面

供应链发展的核心是协同,供应链创新的关键是整合和优化。供应链协同不仅是供应链上下游企业之间生产经营活动的协同,更重要的是管理协同乃至战略协同,供应链协同发展需要改变过去不协调、不平衡的旧模式,是企业未来发展和运营更加有序。供应链在实现资源整合和共享的基础上进行布局、资源、流程的优化,促使企业高效运行[9]。70项供应链专利中,发明专利数量仅35项,数量较少,内容不完整。供应链协同发明专利中包括供应链企业生产经营活动协同和管理活动协同,但缺乏战略协同。供应链优化发明专利中,对供应链资源、流程方面进行优化的方法较多,而缺乏供应链布局优化,且11项专利中5项为外国企业持有,本土企业供应链优化创新能力较弱。农产品质量安全问题直接影响国民健康,农产品安全管控技术创新意义重大,供应链发明专利中用于管控农产品安全的仅两项。此外,有关供应链金融、绿色供应链、智慧供应链等方面的专利缺乏,不利于供应链创新在全行业的发展。

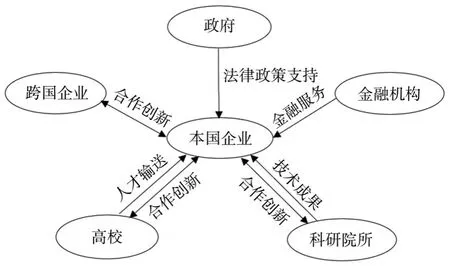

三、基于专利的供应链合作创新模式构建

企业是供应链创新最重要的主体,科技创新成果最终需要通过企业转化为生产力。以本国企业为核心,构建包括政府、高校、科研院所、金融机构、跨国企业作为主体的供应链合作创新模式,形成“政产学研金”合作模式(见图6)。通过合作创新模式构建加快创新研发成果专利申请、审查和授权步伐,培养供应链核心专利,强化专利权保护,提高专利质量效益,促进供应链创新与应用。

图6 “政产学研金”供应链合作创新模式

(一)政府营造和谐法律政策环境

政府在供应链创新体系中起宏观指导、整体协调、配套服务等作用,为构建以企业为主导、产学研合作的供应链创新网络营造良好的法律政策环境。建立跨界创新服务平台,提供技术研发、品牌培育、市场开拓等服务,鼓励社会资本设立供应链创新投资基金,为企业开展技术创新提供融资支持。依托政府部门成立供应链专家委员会,建设供应链研究院、供应链科技创新研发中心等。积极开展供应链创新试点工作,培育优秀示范企业。加强供应链信用和监管服务,健全政府部门信用信息共享机制,促进商务、海关、质检、工商、银行等部门之间公共数据互联互通,推进供应链平台有机对接,加强信用信息披露,管控供应链风险。政府对企业研发创新资金支持主要包括企业研发补贴、科研院所项目补助的纵向支持和区域创新政策、税收抵免的横向支持[10],我国供应链创新正处于发展初期,需要加大研发投入,政府应对供应链重点和关键领域加大补贴力度,对国家认定的供应链高新技术企业提供优惠政策,促进供应链企业技术创新。

(二)高校提供源头创新成果和人才

高等院校是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承的主体,其在创新体系中主要作用包括向企业提供科研成果和输送技术人才。一方面,高校是区域、国家乃至全球知识中心,校企科研合作是企业连接外部知识重要通道,能够促进知识生产、转移和扩散,为企业输送跨区域的互补性知识和国际前沿知识,提高企业创新能力,增加对企业创新的溢出效应[11]。校企科研合作对于企业集群式创新发展更具规模效应,集群式供应链环境下企业可针对自身技术产业发展要求,整合高校与地方资源,建设大学科技园,形成供应链研发、孵化平台和产业化基地。另一方面,高校是人才培养基地,校企合作有利于企业实施人才战略。通过学校引进企业、工学交替、校企互动等模式使学生在教学中获得企业专业技能训练,降低企业引进人才的成本和风险[12]。校企合作项目有助于扩大企业品牌影响力,开拓潜在合作伙伴和客户群体。校企合作有助于高校设置和开展供应链相关专业和课程,培养供应链专业人才,为供应链行业量身定制人才输送体制。

(三)科研院所提供技术创新产品

科研院所通过创造核心技术、传播技术知识在产学研合作创新中发挥积极促进作用。科研院所利用技术创新和工艺输出为企业提供技术基础,企业采用技术生产产品,在市场中实现经济价值。企业通过与科研院所合作加强自身技术能力,开发新产品,提升产品绩效。科研院所应积极落实科技成果转化法律法规和政策,与企业进行合作创新,促进科技创新成果转化,完善以增加知识价值为导向的分配政策,让有贡献的科技人员名利双收,激发科技人员创新积极性。加强企业与科研院所供应链合作创新,开拓物流供应链、供应链金融、绿色供应链、智慧供应链等领域发明创造,推动发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标作为工业产权无形资产价值的市场化。实施科研院所创新创业共享行动,鼓励科研院所发挥自身优势,进一步开放现有科研设施和资源,推动科技成果在供应链全行业、全链条范围实现共享和转化[13]。

(四)金融机构提供融资渠道

技术型企业发展初期通常面临较大的投入问题,供应链专利作为供应链企业投入人力、财力和技术创新智力的结晶,应该为企业带来价值最大化的投资回报。企业将其持有专利经过财产权评估后质押给银行、投资公司等金融机构,获取贷款,实现专利质押融资。除利用专利质押直接融资外,企业还可以将专利权反担保给政府成立的担保机构,由担保机构从金融机构获取资金,或者同时向金融机构和反担保机构质押专利进行融资[14]。目前,我国专利质押融资主要面临金融机构贷款意愿偏低的问题,从金融机构角度,专利抵押可能面临产权归属问题风险和贬值风险。专利价值评估较复杂,不同评价体系与权重的评估方法可能导致评估结果大相径庭,造成金融机构无法进行客观的贷款审批,从而采取风险规避态度提高贷款门槛,增加企业质押融资难度。为此,我国应深入开展专利质押融资风险补偿基金和重点产业专利运营基金试点,探索专利证券化,完善专利信用担保机制。金融机构基于众创、众包、众扶等新模式特点开展金融产品和服务创新,促进“互联网+”专利融合发展。专利质押融资可成为供应链企业技术创新的长期资金保障,融资体制的完善对于供应链创新发展具有重要作用。

(五)跨国企业提供全球化路径

专利战略作为跨国公司保持和加强技术领域垄断优势的重要手段,已成为其技术战略的核心。跨国公司利用资源优势进行大规模技术创新,在国外尽可能获取专利并进行专利控制和转让经营,实现专利战略与经营战略融合。东道国的专利保护政策对本国企业福利的影响往往存在矛盾:一方面,加强专利保护会增加本土企业的技术模仿成本,不利于吸收外来技术并进行后续创新;另一方面,加强专利保护同时提高对本国企业和跨国企业研发成果的保护力度,促使更多国际先进技术转移到本国,推进本国技术创新进程[15]。为弥补我国专利保护对企业模仿创新的不利影响,本国企业应加强与专利强国企业合作创新,并购和股权投资拥有核心技术的跨国企业,加快弥补核心竞争力的不足,提升产业竞争力。企业应在合作创新中完善海外专利布局,了解拟进入国家和地区产业技术现状、专利分布情况,防范和预警专利纠纷。跨国企业与本国企业合作创新有利于企业深化对外投资合作,设立境外分销和服务网络、物流配送中心、海外仓等,建立本地化供应链体系;有利于我国企业深度融入全球供给体系,推进供应链全球布局,对于加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢,推进“一带一路”战略建设落地,打造全球利益共同体和命运共同体具有重要意义。

四、结束语

供应链通过对生产到消费全过程进行资源整合和流程优化,促进产业协同发展,有利于加强采购、生产、运输、销售各环节的有效对接,降低企业经营和交易成本,促进供给和需求精准匹配和供应链产业转型升级。供应链创新以提高效益为中心,通过与互联网、物联网深度融合,利用信息化、标准化、国际化、信用体系和人才培养体系,发展供应链新理念、新技术、新模式,对社会资源和要素进行高效整合,提升产业集成水平。专利信息能够准确反映供应链创新状况,通过专利信息分析发现我国供应链专利技术正处于成长期,供应链专利数量总体较少,专利权人数量多,文献分布分散;专利文献主要分布在 G06Q10/08、G06Q50/28、G06K17/00、G06Q30/00、G06Q10/06、G06Q50/02、G06K7/00等技术领域。发明专利是创新最重要载体,对供应链发明专利分为农产品和冷链物流、电子商务和贸易融资、供应链追溯、供应链协同系统、供应链优化方法、供应链教育六个方面进行详细分析,发现:我国供应链创新发展主要存在专利权审查和保护体制机制不健全,供应链创新主体缺乏专利合作,供应链创新内容覆盖不全面等问题。构建供应链合作创新模式,促进政、产、学、研、金合作,实现颠覆式创新。补齐供应链创新短板,挖掘新增长点,转化新动能,打造以大数据为支撑,共享化、智能化、绿色化的智慧供应链体系,推进供应链全球化进程,提升我国国际竞争力。