建设枢纽型网络城市

——广州市轨道站点周边地区综合开发实践探索

文|广州市城市规划设计所 陈兴 刘雨菡

1 相关背景

1.1 广州市轨道交通建设情况

近年来,全国各城市掀起轨道建设热潮,广州市轨道交通建设亦得到迅猛发展,据统计,截至2016年底,广州已开通地铁10条线段,共计308公里,其建设里程排在全球城市第九位,日均客运量736万人次,客流强度2.38万人次/km,居全国第一。此外,在建9条线段,共265公里,预计2018年底,广州建成的轨道线路里程将超过500公里。

1.2 广州市相关政策

广州市颁布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》,明确构建枢纽型网络城市格局,开展轨道交通+物业开发,提升城市空间品质。

2017年3月,广州市政府颁布《广州市轨道交通场站综合体建设及周边土地综合开发实施细则(试行)》,提出通过采用推进交通枢纽场站综合体及周边土地集约开发的方式筹集轨道交通建设及运营的资金,并全面开展规划实施工作。

2 国内外城市建设经验

2.1 东京:高度融合城市公共中心的轨网体系

(1)多类型的轨道交通方式:JR-连接城市之间的网络干线;地铁-紧密联系城市内部,特别是城市中心区;私铁-连接城市郊外和位于城市中心区外围的枢纽站;第三主体-加强缺失线路建设,以及连接轨道交通欠发达地区。

(2)多方共存的运营模式:轨道交通的建设保有和运营分别由不同主体承担。运营方包括东京地铁股份有限公司、东京都交通局等多家运营单位,整体服务范围涵盖东京都、神奈川县、玉县与千叶县。

(3)建构轨道交通生活模式(Mobility Life):轨道交通业务与生活服务业结合,实现双赢。提供便利换乘公共交通设施的同时,提供购物休闲场所,市民利用通勤间隙享受生活,提升生活品质与满意度。

2.2 新加坡:凸显城市公共效应的环形发展方案

(1)环状发展方案:通过设定以水源为核心的生态保护区发展环,沿高快速交通走廊形成以居住和轻工业为主要功能的新镇,实现疏散市中心的人口、产业的目标。

(2)交通综合开发:在每个新镇都建设有交通枢纽,地铁站周边采用功能复合的综合开发模式,由此展开了大量城市综合体的建设。

(3)交通便捷换乘:TOD综合体集中便利的海陆空交通等公共交通的换乘,更吸引四面八方游客驻足停留消费。

3 构建枢纽型网络城市

依托站城协同规划,获得城市功能完善及轨道交通营运的叠加效应,构建公共交通网络、公共服务网络与经济发展网络三大网络交织共构的枢纽型网络城市。

3.1 公共交通网络

全市域公共交通出行网络系统,控制城市出行时间,行成城市客运系统网络,并实现良好的交通换乘衔接体验。根据规划,市区公共交通占机动化出行量65%,市区轨道交通占公交出行量达到40%,各站点周边需配置轨道交通与公交首末站、P+R停车、K+R、自行车泊位、出租车等公共交通设施实现零胡换乘,提高公共交通换乘效率、构建快速公共交通网络。

3.2 公共服务网络

站点应承担城市片区公共服务中心职能,根据区位及周边城市公共设施建设情况,配建政务服务中心、街道办事处、老年人服务中心、文化中心等相应的服务设施,同时鼓励自有产权物业提供公共服务。

此外,为深入实施人才优先发展战略,将广州打造成为更具吸引力和竞争力的“人才高地”,对于地铁站点周边有条件的用地应配备一定比例的人才保障房。

3.3 经济发展网络

一方面,将商业、办公商务、居住、市政设施等多种城市功能混合,提高土地利用效率、在站点周边形成聚集效应、带动站点周边的经济活力;另一方面,站点周边可根据城市产业布局及片区发展需要,引入产业,形成产业集聚区,带动片区产业发展。

通过利用站点交通枢纽综合体用地筹集轨道交通建设资金,同时轨道交通主体可参与沿线物业开发,收入可用于运营补亏。

3.4 技术路线(见图1)

图1

4 精细化控制实现交通“零换乘”

4.1 确定交通衔接设施与规模

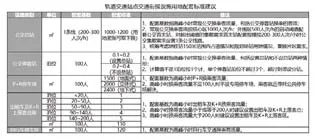

参考《城市轨道沿线地区规划设计导则(建规函[2015]276号)》的相关规定,结合轨道站点交通衔接需求,提出各类站点交通衔接设施配置建议如图2:

图2

图3

结合各类交通衔接设施的设置规范,提出对枢纽设置公交总站、公交停靠站、P+R停车场、出租及K+R设施、自行车停车场等交通衔接设施的用地配套标准建议见图3:

4.2 交通衔接设施布局原则

满足需求:满足不同衔接方式的需求,分析地铁站客流的分布方向,合理规划衔接设施规模,确保设施布局与客流主方向相符。

换乘便捷:以尽可能缩短换乘客流量大的交通设施间的换乘距离为原则布局交通设施。在各类交通流线组织上应注重“同类合并,异类分离”的要求,实现“人车分离,车车分离”,增加交通组织的有序度。加强各类换乘客流的交通指引,引导乘客方便、快捷、有序换乘。

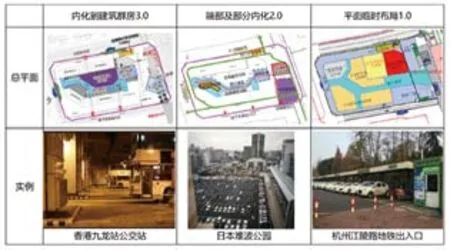

图4

布局紧凑:结合地区周边用地开发情况,实现各种交通衔接设施紧凑布局,同时为未来各种设施布局立体化预留空间,建设无缝衔接、高效运转的现代化轨道交通换乘体系。(见图4)

确保实施:衔接设施的规划要注重可实施性,确保与上层次的规划相协调,尽量减少拆迁降低实施的成本,避免规划的衔接设施由于用地得不到控制而无法实施。

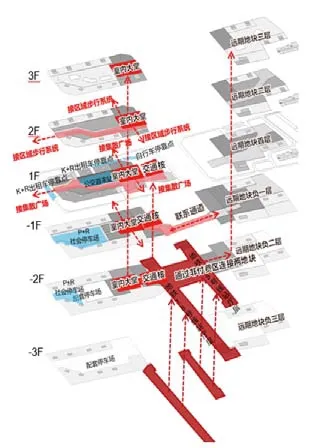

4.3 交通核及步行系统

交通核定义:是指联系地铁站水平交通与综合体垂直交通的转换空间,是联系各衔接设施、步行通道及建筑功能区的、内置化的城市级公共空间。通过引导地铁站大运量客流,快速有序的组织疏散,实现各种功能紧密关联的、全天候的城市慢行系统。(见图5)

图5

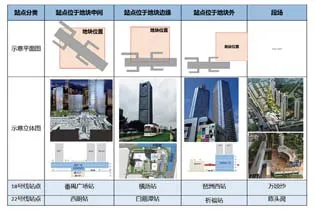

4.4 场站综合体布局:站点与地块的空间关系模式(见图6)

图6

5 规划实施

5.1 实施阶段

(1)线网建设规划阶段:周边土地综合开发规划研究,指导储备用地选址、土地储备;为总规、土规调整提供依据。

(2)可研阶段:场站综合体零换乘一体化概念方案,切分界面、同步实施建设内容及资金纳入可研报告;指导红线选址核发及土地征收;指导总规、土规调整;纳入控规调整;指导初步设计方案。

(3)土地征收/储备后:编制控制性详细规划。

(4)土地供应。

5.2 用地供应

《实施细则》土地供应模式:“一体规划、同步建设、统一供应”。

5.3 实施界面

(1)建设目标: 同步规划、同步选址、同步设计、一体化建设。

(2)建设模式:原则上与轨道站主体工程同步建设交通衔接设施及综合开发所需的预留结构。

(3)程序要求:原则上场站综合体交通衔接及同步预留工程纳入轨道主体工程一并申请选址意向书、总平面审查、核发相关行政许可,并同步开展征地拆迁等工作。

6 结语

结合轨道站点进行城市综合开发,不仅可以最大限度的协调轨道和城市的关系,也可以盘活周边土地,提升城市土地投融资开发环境,是符合新型城市化发展道路的方式,随着技术的不断成熟、政策的更多支持,沿线土地开发将更具活力。