商代铜料开发的产业布局及其意义

李泰衡

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710062)

商代是我国青铜文明的鼎盛期,在我国金属利用史上具有十分重要的地位。要研究青铜文明的发展,就需要回答铜料来源这一问题。前辈学者结合文献资料、考古发掘材料和同位素测定结果,将铜料来源指向西南、江淮和东北等地区。正因为这些青铜原料产地大多远离中原,铜矿分布规律和运输方式才更值得深入研究。本文将结合以往研究成果和近年考古成果,进一步研究铜料来源结论所显现出的自然因素和交通运输因素,试论证“采矿与冶炼—运输—铸造”三阶段铜料开发模式。

一、自然矿产对铜料开采布局的影响

矿产资源的自然条件影响着铜料开采环节的布局。由于可开发的矿源大多远离中原地区,铜料需要经过长距离的输送,商代铜料开发的第一环节普遍是以集开采和初步冶炼于一体的模式进行的。商代先民在矿石开采后就地进行初步冶炼,并形成了几处规模较大的采冶基地,产出纯度较高的铜锭,以降低运输难度。

(一)商代铜料来源概略

最早对商朝铜矿来源问题提出意见的是我国学者翦伯赞[1]和郭沫若[2],他们从铜和锡的矿产分布入手,推测商代铜矿来自南方而非中原。随后,石璋如和天野元之助[3]根据交通条件的局限反驳了长距离运铜的观点,石璋如认为“直线距在四百公里之内……运输上尚有可能”[4],张光直则进一步加以分析,认为商朝频繁迁都的重要原因之一就是便于开采铜矿[5]。20世纪70年代以来,随着湖北大冶铜绿山[6]、江西瑞昌铜岭[7]等南方大型铜矿遗址考古发掘工作的开展,商代铜料南来的观点逐渐成为主流。“南方说”大致分两个派别,其一是主张长江中下游鄂、赣和皖等地的“江淮说”,其二是主张川、滇等地的“西南说”。但近些年,随着山西、陕西、河北和山东等地相继发现了先秦时期的铜矿坑,铜料来源这一问题变得越来越复杂。

商代青铜器一般是由铜、锡、铅三元合金铸成,由于各地矿石中所含放射性铅同位素的组成有所区别,通过提取青铜器中同位素组成不一致的“异常铅”可以追溯铜矿石(铜矿床中可能含有异常铅)和铅矿石的产地[8]。其中崔剑锋和吴小红的实验结论主要有:1.江西瑞昌铜岭和湖北大冶铜绿山铜矿在商代以前就被开采,可以大量提供青铜原料;2.山西中条山脉的铜矿在二里头时期就被开采(但目前尚未发现当时的采矿遗址);3.存在未发现的两处集中矿脉,其出产的铜在全国范围内屡有匹配[9,10]。另外,中国科技大学科技考古实验室的金正耀研究员的青铜元素检测显示,商代陕西关中、河南和四川一带的青铜器,其异常铅含量与云南东北部的铜矿石最为匹配,即铸造中原地带出土青铜器的矿石和云南东北部开采的矿石是同一类型[11],这一结论为商代铜矿来源“西南说”提供了重要支撑。

早期铜矿多有易于开采的特点。目前所发现的先秦铜矿遗址大多是以开采露天矿石为发端的,如湖北大冶铜绿山、江西瑞昌铜岭和湖北阳新港下[12]三处采冶遗址皆有大规模开发的露天矿坑,矿井开采深度一般不超过30米。而商王畿所处的黄淮海冲积平原形成历史在百万年以上,土层深厚,这使得铜矿裸露于地表的可能性较低,以当时的技术也难以勘探地下矿产,因此存在先秦铜矿的几率很小。

综上所述,南方是商代铜原料最主要的供应地区。商代铜矿开采基地主要包括在鄂赣交界山区、长江沿线的苏皖交界山区和山西中条山等几片区域,还有一些目前缺乏考古证实但有科技测试支持的铜料来源地,如云南东北部、成都平原等地区,已有较多晚于商代的先秦采冶遗址被发现,其在商代即已开采有一定的可能性[13]71—74。

(二)采矿与初步冶炼的一体化

李济在《中国文明的开始》一书中认为,商代铜矿是以矿石状态运至安阳进行冶炼的[14]。但从考古发掘情况看,商代铜矿开采遗址附近大多分布有铜冶炼遗址,而在这些冶炼点发现的铜矿原石的铜含量一般在5%以下,如果运输矿石就要多付出数倍的人力、物力、财力,这使学界意识到当时的“冶”和“铸”可能是分离的。商代先民在运输能力较为落后的情况下,为了降低运输成本,在铜料开发体系中加入初步冶炼环节,形成了在铜矿坑附近进行冶炼的“采冶结合”模式,这一点可以通过遗址遗留的矿渣和出土的金属块锭来证明。

冶炼渣堆积量通常是判断冶炼遗址规模的关键因素。一般而言,冶炼遗址的生产能力主要由炼铜炉的数量和规模决定,但由于商代修筑炼铜炉的材料是不易于保存的泥土,且常因后世的拆除和改建而消失,所以先秦炼铜炉留存到今天是十分幸运的,这就造成炼铜炉数量不能反映冶炼规模的问题,从而使冶炼渣堆积量就显得尤为重要[6]155。商代炼铜炉使用寿命较短,炉渣一般就地弃置,遗址遗留的冶炼渣规模基本能够反映当地的铜冶炼量。目前发现的商代炼铜炉基座遗址周围均有大量冶炼渣和废弃模范。如湖北大冶铜绿山遗址虽仅发现了12座先秦炼铜炉,却已累计探明铜冶炼渣堆积约70万立方米[15];安徽铜陵一带发现的数处先秦冶炼渣堆积合计超百万吨,单是滁县矿冶遗址就有50万吨[16]。虽然我们很难具体区分冶炼渣的产生年代,商代的具体占比不得而知,但是可以肯定的是,如此规模的铜冶炼规模一定远超当地需求,其产品应当是向外地输送的。

在商代金属冶炼和铸造遗址中,往往会出土纯度较高的铜或铅金属块。如在铜绿山遗址发现了3块纯度在90%以上的铜锭[17]59,郑州商城[18]和殷墟小屯[19]的铸铜作坊遗址也出土了高纯度铅锭,安徽师姑墩遗址甚至出土了西周时代的铜锭16块、铅锭1块,还发现了合金熔炼炉渣、金属冶炼炉渣[20]。这些金属块锭样式统一、大小相似,多呈圆饼状或菱形条状,是一种铸造简单而粗糙的初级产品。考虑到金属锭缺乏实际功能、捆扎方便且便于定量,其作原料用途的可能性较高。从考古发现的金属冶铸遗址的分布情况看,金属块锭应当是由铜矿开采地的初步冶炼点向中原的青铜器铸造点转移的。

基于以上两点,我们可以判断商代铜料的开发环节具有“采冶结合”的特点,这是商代先民在运输能力较为落后的情况下,为了降低运输消耗所采取的方法。但“采冶结合”模式对铜矿的生产能力要求较高,坑口冶炼不但包括粗炼,还包括精炼。李延祥在对铜绿山炉渣的研究中发现,初步冶炼存在两类中间产物,分别是含铜量5%的粗铜和含铜量60%至70%的冰铜[17]160,这表明在产品运输前,采冶点已经完成了人力、物力消耗最多的数道提纯工序,尽最大可能地减少了运输和铸造环节的消耗。但是上述提纯过程的人力、物力和燃料消耗是十分惊人的,在模拟商代炼铜的实验中,为了获得100千克粗铜产品,实验人员花费了近11个小时的时间,消耗了近2吨原料、燃料和助燃剂[21]。因此,初步冶炼需要采矿点附近有充足的的矿石供应和薪柴供应,另外还要有保障生产、生活的食物和工具供应,这又促使采矿与冶炼环节的功能和规模不断拓展。

(三)采冶环节的规模化

商代铜矿的开采和初步冶炼环节相结合形成的规模化的大型矿冶基地,分散于全国各地。基地拥有大量不同工种的劳动力,并配备了采冶环节所需的各个部门,应是商代统治者有意识地进行集中开发的结果。

1.矿井集中

商代的矿场已经运用了竖井和平巷,铜矿开采深入地下而不再局限于地表露天采集[22]。但当时的井巷还没有主动通风设施,只能在修建过程中加入利于通风的设计(如井口呈喇叭状,面向高风频方向等),因此井下最大开采深度非常有限,以江西瑞昌铜岭商代遗址为例,竖井深度一般不超过4米,平巷长度在10米左右[23]。由于矿井窄且通风条件差,一般仅可容纳一到两人作业,且开采工具以石锤为主,搬运容器以竹篓为主[24],单井产量较低,故而只能通过增加矿坑的数量以提高产量,如湖北大冶铜绿山遗址发现商代至东周竖井231处,江西瑞昌铜岭遗址达103处。由此可见,商代的铜矿开采点多位于矿脉和利于挖掘之地。

2.多工种集中

商代铜矿开采遗址的采冶结合和矿井集中等特点,决定了采冶环节需要众多不同工种的劳动力的配合才能完成。

(1)今天所见的商代矿井基本都建有竹木质的框架结构支护,这需要竹木匠人和建筑工匠来进行挖掘井巷这项复杂度很高的工作。

(2)为了达到冶炼矿石所需的纯铜熔点(1084.5℃)[12]41—42,需要大量的木炭作燃料,这就决定了有大量劳动力要负责砍伐薪柴烧制木炭[6]。

(3)铸造铜锭需要耐高温的坩埚和陶范,冶炼点还要配备制陶工人和设备[25]。

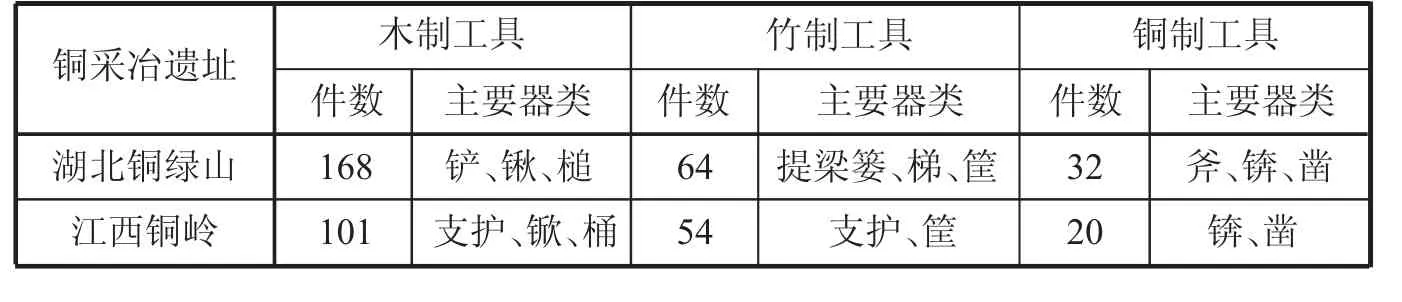

另外,各处遗址还出土有竹、木、铜、石质工具(表一),数量较多、种类丰富,应是采冶、运输等环节使用的工具。这些工具除铜制工具尚不确定是否为就地生产外,其它工具应当是矿冶基地自行加工的。还要考虑到的是,矿冶遗址一般距城市较远,人员的饮食和生活用品也要由当地保障,如江西铜岭遗址前后发现了38件陶鬲和21件陶罐,应是矿冶基地工人日常生活所用[7]。

表一 采冶遗址出土工具统计表

众多保障功能决定了商代的采冶基地规模往往较大,规模大且集中的采冶基地有利于多工种的搭配及产品的集中运输。而一些零散的小型开采遗址则面临着矿脉分布零散、薪柴资源匮乏或者后勤补给困难等问题,导致规模很难扩大。

二、交通条件对铸铜产业选址的影响

商代青铜铸造地点多分布于人口集中、经济繁荣的地区,其所需的铜、铅、锡等原料全部依赖交通运输获得,通过交通线与原料产地相连接,形成自四方向中原的流动网络。因此,运送原材料的交通方式和交通线路势必会对铸造点的选址和布局产生影响。

(一)水上交通为主的长距离铜料输送

1.商代水上交通条件

大量考古证据证明,商代的水上交通是成熟且发达的。目前国内已发现两艘商代独木舟,其中2010年在河南信阳息县淮河河床下发现的一艘,长9.28米,最宽处0.78米,高0.6米,由一棵整圆木加工而成,距今约3500年[26];另一艘1982年发现于山东荣成松郭家村海滨泥滩,当时很有可能作为出海渔舟使用[27]。

长江流域、淮河流域以及部分中原古河流通航历史久远,鄂东、安徽一带的沿江平原分布有许多商代遗址,是商代早期文化沿江河扩展的典型代表[28]。另外,晋陕之间黄河两岸也有一段长约300千米的狭长地带,集中出土了大量样式相近的商代青铜器,可见黄河在经济往来和文化交流中也发挥着巨大作用[29]。在商代甲骨文中与舟船有关的单字也比较常见,不少以“舟”作为部首的字都表达水上交通的相关含义。其中有同时具备“人、舟和货物”三元素的象形字,学者认为其表示的是商贾身负货物乘船(图一)[30],或可证明商代用船运货较为普遍。

结合以上情况来看,商代先民既有横渡大江大河的能力,也有用舟船长距离运送货物的能力,甚至可能沿江河航行至海滨,且当时黄河和长江流域的多数河流可能已经成为商代的货运通道。水路运输能够有效降低铜器制造地与铜矿开采地距离远的限制,解释了南方铜料能够突破石璋如先生所说的“陆上运输极限距离”的情况。

2.城邑铸铜点靠近河渠的分布规律

图一 商贾身负货物乘船的甲骨文象形字

商代都城遗址均发现有青铜铸造作坊。偃师二里头遗址的早商炼铜炉在城南洛河(故道)河滨出土[29]62,殷墟发现的多座铸铜作坊分布在城市附近的洹河两岸,偃师商城的炼铜炉仅在城市东北隅发现[31],郑州商城的两处青铜铸造遗址分别发现于南北城墙外。综合分析这些铸铜遗址的分布,首先,铸铜作坊在城市中的位置不固定,表明这种布局不是由风向决定的;其次,如果铜原料多自南方乘车而来,在城北置炉的城市均要绕城而走才能到达铸铜作坊,不符合节省运力的一般规律。那么,我们可以假设这种布局受到了水上运输线路的影响。

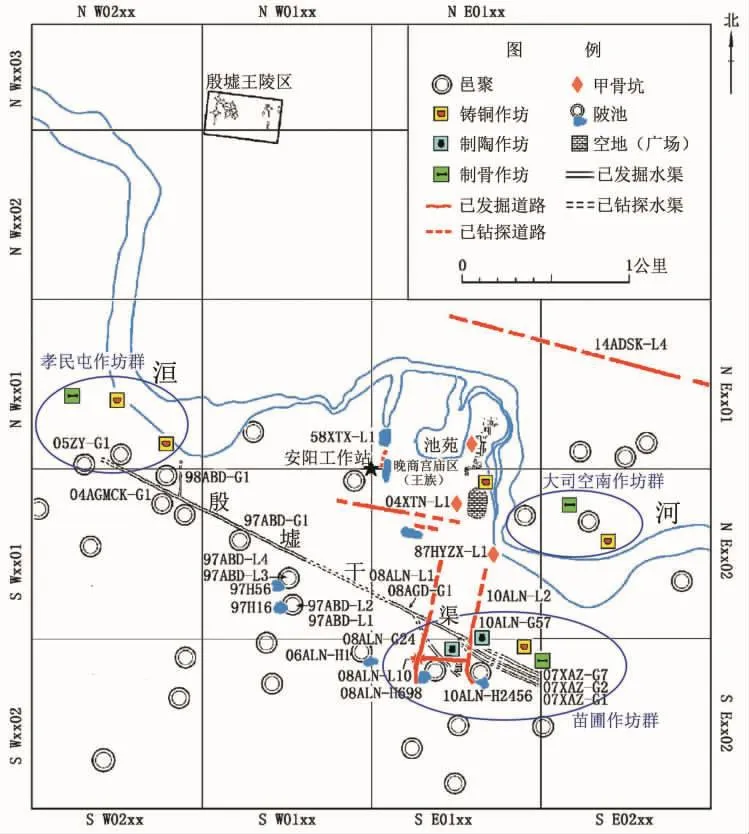

殷墟遗址一带共形成了孝民屯、大司空南和苗圃三处手工业作坊群,其中孝民屯和大司空南作坊群滨临洹河(洹河河道古今基本没有变化),苗圃作坊群手工业作坊种类和数量均最多,但作坊与洹河的距离多在500~1000米左右[32],若与洹河水路对接则略有不便。“殷墟干渠”是近几年洹河流域考古的新发现。干渠由人工开挖,深约3米,宽约5米,已探明贯通长度在3千米以上,洹河南岸的苗圃作坊群和孝民屯作坊群恰好位于该渠的两端(图二),渠底淤泥中还发现了散碎的青铜器、陶器和蚌片等遗物[33]。殷墟干渠的宽度和深度远超同时期常见的排水渠,且与洹河连通,在商代舟小船轻的情况下足以承担运输的功能,目前对该渠的详细发掘工作还在进行中。殷墟虽然也发现了数条道路,但多数是狭窄的泥路,仅有数条轴距在1~1.5米左右的中小型双辕车车辙遗迹出土,承担大宗货运比较困难[33]。

郑州商城有两道城垣,内外垣皆有护城河。内城护城河宽阔,且连通城东的湖泊,这使内城护城河能满足行船条件[34]。城内的两座铸铜作坊分别位于南北内城垣外,贴近内城护城河,由于黄河“悬河”形态在商代还未显现,而郑州一带可能有部分河流属黄河支流,可以连通郑州与黄河。

图二 殷墟水陆交通网

偃师商城的铸铜作坊在城东北隅,与城南的洛河(故道)还有一段距离,如果铜料乘舟而来还需倒换陆运,似不符合节省人力的一般规律。近年的考古发掘显示,商代偃师城东原是一片湖泊,铸铜作坊最初选址就在湖畔,后来由于偃师商城在城东沿湖修筑城墙,无法绕开,故将其废弃掩埋[32]。另外,将铸铜作坊置于城东北并未使铜料周转变得更为繁琐,反而便于从北部的邙山中获取制炭薪柴。此外,尸乡沟(故道)横穿偃师城北,将城东古湖泊与城西连接起来[35],其用意或与殷墟干渠有相近之处。

湖北盘龙城也是商代护城河承担水上交通运输功能的典型案例。盘龙城南城壕东段的沟底和北坡发现了多处木桩、柱洞和残木板,应当是栈桥式码头的遗物[36]。在盘龙城遗址东北部的杨家咀,考古工作者发现了一处与盘龙城隔湖湾相望的土坝,经勘探和出土物分析,确定为一处百余米长的夯土水岸码头,具备囤积和转运货物的功能[37]。多处码头设施的出土,说明水上交通是盘龙城的重要交通方式,也说明商代城市的水上交通条件已较为成熟。

从以上案例可见,水上交通不但是铜料运输的主要方式,而且很有可能是影响城邑附近铸铜作坊布局的关键因素。不过目前中原城市尚未出土能直接证实护城河具有运河功能的实物,这还有待考古发掘带来新的证明材料。

(二)以陆上交通为主的遗址内部运输

已发现的商代采冶遗址的规模普遍较大,矿坑与炼铜炉间、炼铜炉与河流湖泊间仍有一定的距离,这一过程的运输距离短且分散,应以陆上运输为主。

文献记载的商代陆上交通以牛车和马车为主。武乙年间的甲骨卜辞中有“品其五十牵”“品其九十牵”等记载[38],意思是发动了五十辆、九十辆牛车。又如《尚书·酒诰》中记载了西周初年周公对商遗民的告诫:“奔走事厥考厥长,肇牵车牛远服贾”[39],可见牛车在商周时期是一种比较常见的货运交通工具。不过,牛车虽然可以负载较大的重量,还有着行驶速度缓慢、饲养消耗大和道路条件要求高等弊端,因此很难作为长距离的运输方式。从考古出土情况看,各遗址出土的车、马、牛的遗物非常少,车辙痕迹更为罕见,而竹篓、竹筐等人力搬运容器数量颇多(见表一),占所有木竹制品遗物的大半,这显示原料、燃料及补给品等货物在遗址内部的运输很可能是以人力搬运为主,意味着矿场需要调动相当比例的劳力负责运输。产品由冶炼点向航船装货点的转移可能会用到牛车,但不是成规模的。

三、余 论

商代的铜料开发产业影响了我国的金属资源开发与利用的历史,其兼顾经济社会和自然地理两方面的产业布局为后世的铜料开发产业地理格局奠定了基础。

其一,商代建立起的以南方为主的铜料调配体系,为中国铜资源开发奠定了基础。长江中下游形成大规模矿冶基地是商政权主动开发的结果,商政权对南方的经略和控制自二里岗下层时期开始持续到商代末期,这样的重视程度是其它地区所不及的[40]。两周时期统治者虽然对关中铜矿进行了大力开发,但其铜料保障能力始终不及南方的商代旧铜矿,这也使商代的资源调配体系被长期沿用[41]。在出土的周代青铜器铭文中,已有西周师寰簋“征淮夷……俘吉金”,西周过伯簋“过伯从王伐反荆,俘金,用作宗室尊彝”,春秋曾伯“克逖淮夷,印燮繁汤,金道锡行”,春秋蔡侯鼎“蔡侯获巢,俘厥金”等发现[42]。另外,《尚书·禹贡》载九州中的扬州、荆州出产“金三品”,《诗经·鲁颂》《周礼·职方氏》和李斯的《谏逐客书》等早期文献也提及了南方产铜,这些铭文和文献记载都反映了先秦时期南方一直是重要的铜矿来源地,且中原王朝主要依靠控制南方以保障铜矿供应。《汉书·地理志》记载,丹阳郡(今安徽、江苏和浙江交界处一带)是西汉唯一设有铜官的郡,出土的汉代铜镜铭文载“杜氏作镜大毋伤,新有嘉铜出丹阳”[43],可见汉代产铜仍以南方为盛。

其二,采冶结合的铜料开发模式影响深远,为后世所继承。目前,学界已经普遍认识到商代铜料开发体系中的冶炼和铸造两环节是分离的。将矿石在矿井附近冶炼为铜锭后再进行运输的模式,有效地节省了长途运铜的耗费,不但没有随着后世王朝建立而淘汰,反因高炉技术进步而更易于实行[14]115—116。明代描写湖北黄冈梅山古铜矿的《矿山古冶》诗载:“山下高炉久已停,山头顽矿长嶙峋。空遗几片炉头石,历炼年深不化尘。”[44]明代所见竖炉”形制的高炉是春秋战国到秦汉时期才产生的,作者在山中看到高炉应当是距其时代不远的初步冶炼遗存。在清代,云南地区的铜矿得到大力开发,“滇铜京运”仍然采用在采矿地初步冶炼,再通过长江水系和京杭运河运往北京的模式[45]。这在一定程度上反映出采冶结合模式是古代铜料开发模式的最佳选择。

其三,水上交通在商代铜料开发中作用显著。随着新的考古发现不断出现,出现商代铜料开发中体现的水上交通因素已较为明显。结合近年出土的水上交通设施和工具及有关研究,可以发现,商代不但有成熟的水上交通工具,还有专门设计的水运设施,水上交通作为商代铜料运输的主要方式是合理且可行的,应当是影响产业布局的关键因素。

综上所述,商代先民进行产业布局时就已经充分把握了自然和交通条件,商代的铜料开发产业已经融入了分工意识和布局意识。在自然资源和交通条件有限的情况下,商代铜料开发产业布局追求便于开发、便于运输两个方面,建立了具备大规模开发、大跨度输送和大幅度降低成本的铜料开发体系,形成了多地区分工协作的产业布局,在有商一代保障了铜料的高效供应,也奠定了后世较长一段时期中国铜料开发的基本格局。

本文得到了陕西师范大学毕经纬老师、张寅老师和山东大学郎剑锋老师的指导,谨致谢忱!

[1]翦伯赞.中国史纲:第一卷[M].北京:商务印书馆,2010:187.

[2]郭沫若.青铜器时代[M]//郭沫若.青铜时代.北京:人民出版社,1954.

[3]天野元之助.殷代产业に关する若干の问题[J].东方学报(京都),1953,23.

[4]石璋如.殷代的铸铜工艺[J].中央研究院历史语言研究所集刊,1955,26.

[5]张光直.考古学专题六讲[M].北京:文物出版社,1986:124—126.

[6]黄石市博物馆.铜绿山古矿冶遗址[M].北京:文物出版社,1999.

[7]刘诗中,卢本珊.瑞昌市铜岭铜矿遗址发掘报告[M]//江西省文物考古研究所,瑞昌博物馆.铜岭古铜矿遗址的发现与研究.南昌:江西科学技术出版社,1997.

[8]金正耀.铅同位素示踪方法应用于考古研究的进展[J].地球学报,2003(6).

[9]崔剑锋,吴小红.铅同位素考古研究[M].北京:文物出版社,2008:48—51.

[10]崔剑锋,伶伟华,吴小红.垣曲商城出土部分铜炼渣及铜器的铅同位素比值分析研究[J].文物,2012(7).

[11]金正耀.晚商中原青铜的矿料来源研究[G]//方励之.科学史论集.合肥:中国科技大学出版社,1987:80—82.

[12]港下古铜矿遗址发掘小组.湖北阳新港下古矿井遗址发掘简报[J].考古,1988(1).

[13]易德生.商周青铜矿料开发及其与商周文明的关系研究[D].武汉:武汉大学,2011.

[14]LI CHI.The Beginning of Chinese Civilization[M].Seattle:UniversityofWashington Press,1957.

[15]大冶市铜绿山古铜矿遗址保护管理委员会.铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究:二[M].北京:科学出版社,2014.

[16]杨立新.皖南古代铜矿的发现及其历史价值[J].东南文化,1991(2).

[17]李延祥.铜绿山、九华山古代炼铜炉渣研究[M]//大冶市铜绿山铜矿遗址保护管理委员会.铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究:二.北京:科学出版社,2014.

[18]河南省文物研究所.郑州商代二里岗铸铜基址[M]//考古编辑部.考古学集刊:6.北京:中国社会科学出版社,1989:100—120.

[19]陈光祖.殷墟出土金属锭之分析及相关问题研究[M]//宋文薰.考古与历史文化.台北:正中书局,1991:355—392.

[20]王开,陈建立,朔知.安徽铜陵县师姑墩遗址出土青铜冶炼遗物的相关问题研究[J].考古,2013(7).

[21]刘海峰,陈建立,潜伟,等.冶金实验考古研究初探[J].中国国家博物馆馆刊,2012(9).

[22]华觉明.中国古代金属技术:铜和铁造就的文明[M].郑州:大象出版社,1999:46—48.

[23]江西省文物考古研究所铜岭遗址发掘队.江西瑞昌铜岭商周矿冶遗址第一期发掘简报[J].江西文物,1990(3).

[24]曹漱芹,殷玮璋.青铜器史话[M].北京:中国大百科全书出版社,2000:133—145.

[25]金岷彬,陈明远.历史考古的新观点(之九):野蛮向文明的过渡:陶冶时代[J].社会科学论坛,2014(9).

[26]秦学书.古沉舟的魅力[N].中国文物报,2010-12-17.

[27]王永波.原始渡具与早期舟船的考古学观察[J].江汉考古,1989(1).

[28]豆海锋.试论安徽沿江平原商代遗存及与周边地区的文化联系[J].江汉考古,2012(3).

[29]中国社会科学院考古研究所.中国考古学:夏商卷[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[30]杨升南.甲骨文丛考[M].北京:线装书局,2007:469.

[31]王学荣.河南偃师商城东北隅发掘简报[J].考古,1998(6).

[32]常淑敏.殷墟的手工业遗存与卜辞“司工”“多工”及“百工”释义[J].江汉考古,2017(3).

[33]唐际根,岳洪彬,何毓灵,等.洹北商城与殷墟的路网水网[J].考古学报,2016(3).

[34]刘彦锋,吴倩,薛冰.郑州商城布局及外廓城墙走向新探[J].郑州大学学报:哲学社会科学版,2010(3).

[35]郭洪涛.偃师商城遗址的主要考古成果与开发利用[J].洛阳大学学报,2001(1).

[36]湖北省文物考古研究所.盘龙城:1963—1994年考古发掘报告:上[M].北京:文物出版社,2001:36—42.

[37]王传雷,祁明松,李永涛.盘龙城商代城址田野考古物探工作总结[J].江汉考古,1998(3).

[38]郭沫若,胡厚宣.甲骨文合集[M].北京:中华书局,1982:34675—34677.

[39]阮元.十三经注疏:上册[M].北京:中华书局,1980:206.

[40]曹斌.从商文化看商王朝的南土[J].中原文物,2011(4).

[41]董希如.论春秋战国时期楚国的青铜冶铸业[J].中国社会经济史研究,1987(1).

[42]中央研究院历史语言研究所金文工作室.殷周金文暨青铜器数据库 [DB/OL].(1998)[2017-11-7].http://www.ihp.sinica.edu.tw/~bronze/.

[43]薛亚玲.中国历史上铜、锡矿业分布的变迁[J].中国经济史研究,2001(4).

[44]薛纲,吴廷举.嘉靖湖广图经志书:卷四[M].北京:书目文献出版社,1991:381.

[45]蓝勇.清代滇铜京运路线考释[J].历史研究,2006(3).