雷帕霉素靶蛋白:细胞生长调控之门

郭晓强

北京大学 深圳医院, 广东 深圳 518036

细胞每时每刻都面临生死存亡的艰难抉择,于是自然进化出一种机制以有效地适应周围环境。营养丰富并同时存在生长信号时,细胞可促进糖分解代谢,同时启动蛋白质、脂类和核苷酸等细胞组分合成以满足快速生长的需求;相反,营养缺乏时,细胞减少物质合成,暂停生长以度过环境胁迫。最初认为这一转化为自发过程,不受细胞调控,直到一个“偶然”发现——雷帕霉素靶蛋白(target of rapamycin, TOR)的成功鉴定才改变了这一观念[1]。

1 雷帕霉素的发现

故事可追溯至20世纪60年代。当时,从自然界中寻找天然抗菌化合物是许多制药公司的研究策略之一。1964年,一个加拿大科学探险小组造访了南太平洋小岛——复活岛(Easter Island),又名拉帕努伊岛(Rapa Nui)。这个太平洋小岛保持着原生态,并且充满着神秘感。一方面,岛上矗立着诸多的石刻“巨人像”,代表着曾经的文明;另一方面,当地人具有独特的生活方式,他们大都赤脚生活,却极少感染破伤风等。研究人员据此推测,复活岛人生活的环境中一定存在可抑制破伤风杆菌等细菌生存的某种物质。为此,他们从岛上收集大量土壤标本(包括当地特有的放线菌和真菌等)并带回加拿大,将其中一部分给予加拿大蒙特利尔的爱尔斯特制药公司(Ayerst pharmaceutical company)微生物研究团队。

1972年,爱尔斯特制药公司资深研究员塞加尔(Surendra Nath Sehgal, 1932.2.10—2003.1.21)从复活岛收集的吸水链霉菌(Streptomyces hygroscopicus)中分离得到一种具有强烈抗真菌活性的新化合物[2],为纪念发源地而将其命名为雷帕霉素(rapamycin)(图1)。雷帕霉素是一种大环内酯类化合物,体外对多种真菌(如念珠菌等)具有抑制作用。然而,塞加尔在进一步开展药理学实验时发现,口服雷帕霉素具有巨大的副作用,可强烈抑制机体免疫系统,这一意想不到的结果使塞加尔开始关注雷帕霉素的其他作用。塞加尔在期待进一步研究雷帕霉素新的药物作用时,却面临来自公司的巨大压力。起初,爱尔斯特公司以整体发展规划为由限制雷帕霉素的优先研究地位。更为严重的是,1983年公司关闭蒙特利尔研究中心,解散员工,雷帕霉素的研究完全终止。

图1 雷帕霉素的发现。雷帕霉素由塞加尔从复活岛土壤标本中分离得到,是一种大环内酯类化合物

2 FKBP12

20世纪70年代,随着器官移植手术的推广和普及,免疫抑制剂的市场需求大增,众多公司将研发重点转向这一新兴领域。1983年,环孢素(ciclosporin)被批准用于肝脏和肾脏等器官移植中,从而进一步激发了这方面的研发热情。1987年,一家日本研究机构从土壤真菌——筑波链霉菌(Streptomyces tsukubaensis)中提取到一种大环内酯类抗生素,命名为他克莫司(Tacrolimus),又名FK506。体外实验表明FK506也具有较强的免疫抑制特性,且活性是环孢素的几十倍,被看好作为新一代免疫抑制剂。与此同时,1987年,爱尔斯特制药公司被惠氏公司(Wyeth)收购,从而重启塞加尔的雷帕霉素研究计划。考虑到雷帕霉素和FK506均属大环内酯类化合物,并且结构相似,因此研究人员也对雷帕霉素的免疫抑制剂前景充满期望。在开展动物和临床实验的同时,这些药物的作用机制也引起他们的极大兴趣。

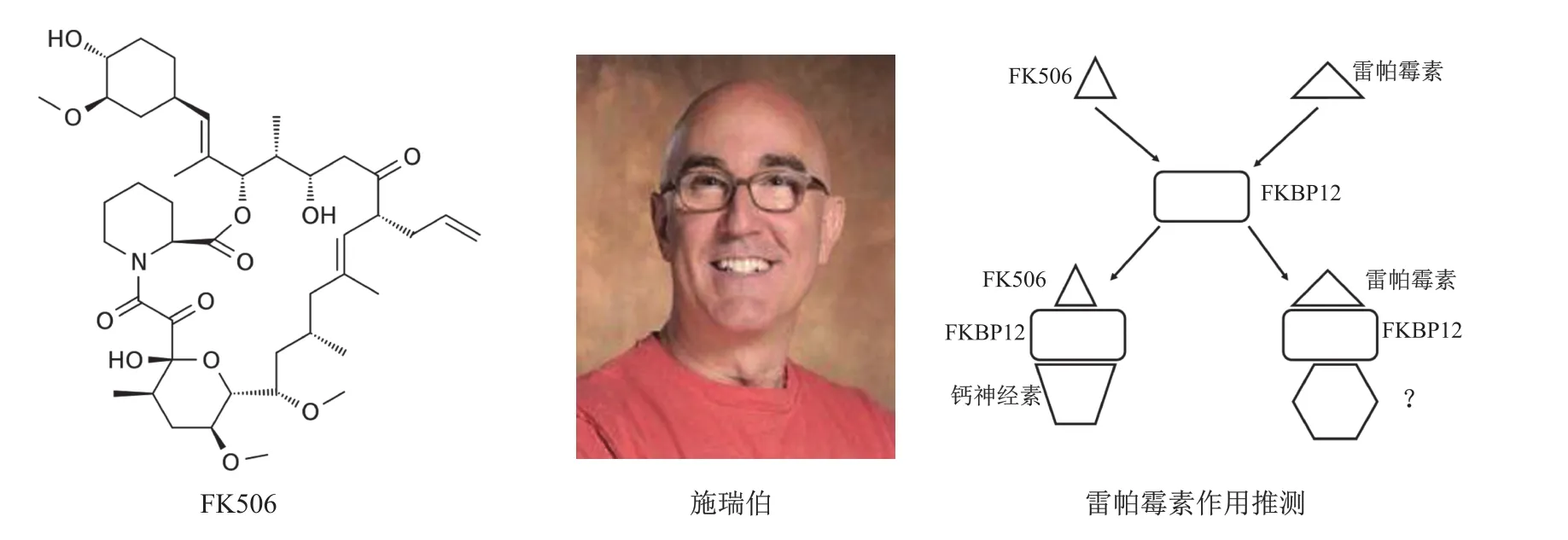

1988年,哈佛大学化学家施瑞伯(Stuart L.Schreiber,1956.2.6—)开始研究FK506和环孢素的作用机制。施瑞伯采用经典生物化学方法,以FK506为诱饵寻找其结合蛋白,从而筛选到FKBP12(FK506-binding protein)[3]。进一步的实验表明雷帕霉素也可与FKBP12结合。然而令人迷惑的是,两种化合物具有不同的生理效应,意味着FKBP12并非两种化合物发挥活性的真正靶点。施瑞伯据此推测,FK506或雷帕霉素需首先和FKBP12形成复合物,然后再通过细胞内未知靶点发挥生理效应。因此,寻找真正靶点成为接下来迫切需要解决的重大问题。施瑞伯拔得头筹,进一步使用FK506- FKBP12做诱饵鉴定出钙神经素(calcineurin)为FK506作用的真正靶点(图2)。就在施瑞伯等多家实验室沿着这条道路寻找雷帕霉素作用靶点时,一位研究人员却抢先一步取得突破。

图2 FKBP12的发现。FK506是一种大环内酯类抗生素,施瑞伯筛选到它的结合蛋白FKBP12,并鉴定出其作用靶点为钙神经素

3 雷帕霉素作用靶点TOR

1987年,美国/瑞士分子生物学家霍尔(Michael Nip Hall, 1953.6.12—)在瑞士巴塞尔大学以酵母为实验材料研究真核生物核蛋白定位机制,由于实验不顺而决定寻求其他研究项目。霍尔与瑞士当地的山德士(Sandoz)制药公司有一定的合作,获悉免疫抑制剂的研究动态,竟异想天开决定使用酵母研究它们的作用机制。尽管许多人对此提出质疑,认为这一研究无疑是给酵母喂阿司匹林,属无稽之谈,但对具有酵母研究背景的霍尔而言,他“别无选择”,只能尝试。事实证明,恰恰是酵母这一看似“不经意”的选择却成就了霍尔的重大突破。

由于酵母根本就没有高等动物传统意义上的免疫系统,大多数人都不会想到酵母还可用来研究免疫抑制剂的作用。酵母最大的优势在于20世纪70年代已建立突变库,从而使功能基因快速筛选和鉴定成为可能。当时主流研究思路是利用哺乳动物细胞,用雷帕霉素-FKBP12为诱饵来纯化其结合蛋白,然后分析蛋白质部分序列,根据序列推测基因片段,进一步获得基因全长,最终得到完整蛋白信息。酵母研究思路则与此不同,首先从酵母突变库筛选具有雷帕霉素抗性的突变体,从而获得基因信息,进一步推测蛋白质信息。从“基因到蛋白”比从“蛋白到基因再到蛋白”大大节省了时间,而且令大家始料不及的是雷帕霉素靶蛋白“巨大无比”,酵母优势更为明显,从而使得后出发的霍尔团队却率先取得突破。

研究项目主要由博士后黑特曼(Joseph Heitman)完成。黑特曼发现,正常酵母用雷帕霉素处理后纷纷死去,大部分酵母突变体也难逃厄运,然而在此情形下,仍有极个别酵母突变体(18个)躲过这一“灭顶之灾”,艰难存活下来。这些存活的酵母一方面使霍尔科研“存活”下来,另一方面也成为揭开生命奥秘的关键钥匙。黑特曼对18个酵母突变体分析后发现,15个都是相同基因突变,而这个突变基因编码的恰恰就是前期在哺乳动物中找到的FKBP12同源蛋白FPR1,证明雷帕霉素作用方式在真核生物具有高度保守性,也证实霍尔当初实验设计的可行性。与哺乳动物结果一致的是,酵母FPR1突变后并不影响酵母生长,只对雷帕霉素产生抗性,进一步证明FKBP12/ FPR1并非雷帕霉素直接靶点,而是发挥协助作用。

黑特曼对剩余3株突变酵母分析后发现,它们对应两种以前未曾阐明功能的新基因,这三株酵母不仅对雷帕霉素具有抗性,而且酵母本身生长也受到极大影响,因此推测它们与雷帕霉素直接相关。在命名两个新基因方面,黑特曼依据三字母原则列举诸多候选,包括TOR(target of rapamycin)、TFR(target for rapamycin)、FAP(FKBP associate protein)、PAF(protein associated with FKBP)等,经深思熟虑和比较分析后最终选定TOR,这两个基因也就相应地称为TOR1和TOR2。从字面理解,TOR直接反映它的作用,即雷帕霉素靶蛋白;而深层内涵还预示它重要的生理功能。在德语中,TOR是“门控”(gate)之意,因此说明TOR是细胞生长和分裂的控制之门。1991年,这一成果发表在著名的美国《科学》杂志上[4],从而开启雷帕霉素机制研究的大门(图3)。

随后,霍尔的学生孔兹(Jeannette Kunz)在克服重重困难后完成酵母TOR1和TOR2基因的克隆和测序,分析发现这两个基因同源性极高,并且分子量巨大,编码蛋白质分子量大于280 kD,是一种全新的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶[5]。需提及的是,前史克比彻姆制药公司(SmithKline Beecham Pharmaceuticals)利文(George Livi)也独立克隆到酵母TOR基因[6]。

4 mTOR

霍尔成果发表1年后,多个研究小组几乎同时发现哺乳动物雷帕霉素靶蛋白。施瑞伯小组以牛脑匀浆为材料,使用雷帕霉素-FKBP12复合物为诱饵纯化FKBP-雷帕霉素相关蛋白(FKBPRAP-associated protein, FRAP),序列分析表明其与酵母TOR1/2具有高度同源性[7]。1990年,年轻的萨巴蒂尼(David M. Sabatini, 1968.1.27—)进入约翰霍普金斯大学著名神经生理学家斯奈德(Solomon Snyder)的实验室,他敏锐地意识到雷帕霉素的重要性,因此选择探索雷帕霉素的作用机制作为研究内容,最终于1994年从大鼠大脑鉴定出雷帕霉素与FKBP12靶蛋白(rapamycin and FKBP12 target, RAFT)[8]。梅奥医学中心(Mayo Clinic)亚伯拉罕(Robert T. Abraham)小组也获得相同结果,由于该蛋白与霍尔在酵母中发现的TOR同源,将其命名为mTOR(mammalian targets of rapamycin, mTOR)[9]。确切地说,还有另外两家实验室也取得同样的进展[9]。这一事实说明当时许多科研人员已意识到雷帕霉素的重要性,而且不同实验室之间竞争异常激烈。据说施瑞伯直接飞到伦敦,把稿件交到《自然》杂志办公室,以免耽搁发表。后来,在果蝇、线虫等多种真核生物中也鉴定出TOR,奇怪的是只有酵母存在两个TOR基因(TOR1/2),而包括人在内的绝大多数真核生物只有一个TOR基因。由于多家实验室鉴定出雷帕霉素靶蛋白,命名上多种多样,为避免混淆, 2009年将其统称为mTOR,有时也代表雷帕霉素作用靶点(mechanistic target of rapamycin)。从这个角度而言,包含酵母在内多个非哺乳动物的TOR都可统称为mTOR。

图3 TOR的发现。霍尔在酵母中鉴定出雷帕霉素的靶蛋白TOR

mTOR属磷酸肌醇-3′-激酶相关激酶(phosphatidylinositol 3′-kinase-related kinase,PIKK)家族成员,在C端含有一个典型PIKK激酶结构域,但与大多数PIKK成员不同的是,该结构域具有丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶活性,而非脂类激酶活性(图4)。此外,mTOR的N端拥有一个多达20个串联重复的HEAT结构域,其主要介导蛋白质间相互作用,如此众多的HEAT结构域也暗示其在形成多种复合物中的重要性。mTOR结构另一独特之处在于中间有段FKBP12-雷帕霉素结合结构域FRB,正是该区域被FKBP12-雷帕霉素复合物识别和结合,从而抑制mTOR蛋白激酶活性。霍尔筛选到的TOR突变体就是源于这一区域关键位点突变引起。mTOR重要性在多个物种都得到体现,酵母TOR1/2功能缺失性突变可造成生长停滞,而小鼠TOR基因敲除可引起胚胎致死。

图4 mTOR蛋白结构[10]

5 mTORC

尽管mTOR分子本身非常巨大,然而它在行使功能时仍需多个辅助分子参与。2002年,霍尔首次在酵母中发现两种TOR复合物(TOR complex, TORC)[11],分别为TORC1和TORC2。TORC1对雷帕霉素敏感,核心成分为TOR1或TOR2;而TORC2则对雷帕霉素敏感性差,核心成分却只能是TOR2。这一事实也印证了霍尔的早期发现,即酵母TOR1基因突变表型不明显,而TOR2突变严重阻滞酵母细胞生长,原因就在于TOR2可代替TOR1功能,但反之则不行。不久,萨巴蒂尼在哺乳动物中也发现mTORC1和mTORC2[12],当然两种复合物都只能含有mTOR,区别在于辅助因子。

mTORC1除含mTOR外,还包含mTOR调节相关蛋白(regulatory associated protein of mTOR,raptor)和mLST8等,而mTORC2则由mTOR、雷帕霉素不敏感伴侣蛋白(rapamycin insensitive companion of mTOR, Rictor)、mSIN1等多种因子构成。两种mTORC介导不同信号通路并执行不同生理功能(图5)。

图5 两种mTORC及其调控作用

6 mTOR调控机制

mTOR常被看作细胞生长调控的中枢,甚至被霍尔誉为“细胞大脑”。mTOR具有传感器作用:一方面可感知外界信号,既包括营养信息如氨基酸等(适用于酵母等低等生物),又包含生长信号如激素和生长因子等(适用于高等生物);另一方面将这些信息经过加工整合后进一步通过调节下游信息最终实现生理效应,如影响细胞生长和器官发育等[13]。

(1)上游信号及调控机制

mTOR活性受多种因素的影响和调控。

营养物调控 环境中营养成分含量可影响mTORC1活性,其中关于氨基酸的作用研究最为清晰。氨基酸可激活一种位于溶酶体膜表面的GTP酶Rag,从而将mTORC1招募到溶酶体表面执行生物功能。

生长因子调控 多种生长因子可通过特定信号转导通路磷酸化mTORC1抑制因子TSC1/2(tuberous sclerosis complex 1/2),这一磷酸化修饰可解除抑制活性,从而激活mTORC1信号通路。

胰岛素调控 mTORC2活性主要受胰岛素-PI3K信号通路调控,但细节尚需阐明。

其他因子调控 mTORC还受营养胁迫、低氧、DNA损伤信号等调控。

(2)下游底物及生理效应

mTORC1促进蛋白质合成 这一作用最早于1997年发现。作为蛋白激酶的mTOR可催化多种蛋白底物磷酸化,其中包括蛋白质翻译过程两个关键因子——核糖体S6激酶1(ribosomal S6 kinase 1, S6K1)和真核转录因子4E结合蛋白(eIF4E-binding protein 1, 4E-BP)。磷酸化S6K1可进一步磷酸化并激活多种涉及蛋白质翻译起始和延伸等多个过程的蛋白因子。4E-BP正常情况下发挥翻译抑制作用,而磷酸化修饰可解除抑制活性,进而增加核糖体翻译效率和蛋白质合成数量。

mTORC1促进脂类合成 细胞生长、更新和分裂需要源源不断的脂类提供不溶于水的膜性成分,因此对脂类需求急剧增加。mTORC1可通过激活关键转录因子固醇应答元件结合蛋白(sterol responsive element binding protein, SREBP)和过氧化物酶体增殖物激活受体(peroxisome proliferator-activated receptor γ, PPAR γ)等促进脂类合成。

mTORC1促进核酸合成 细胞分裂的基础是染色体加倍,因此作为DNA和RNA基本成分的核苷酸自然必不可少。mTORC1可增加一碳单位代谢和嘌呤从头合成过程关键酶的活性,最终达到增加核苷酸合成的目的。

mTORC1影响糖代谢 激活的mTORC1增加了蛋白质、脂类和核苷酸等的合成代谢,因此必然增加原料需求。这些原料来源之一是糖代谢中间产物,因此mTORC1可促进细胞糖代谢从有氧氧化向糖酵解和磷酸戊糖途径转化,以满足细胞生长和增殖需要。

mTORC1抑制细胞自噬 细胞自噬是细胞内含物降解并重新利用的过程,涉及多种物质的分解代谢。激活的mTORC1可通过抑制自噬形成关键因子ULK1的活性而减少自噬发生。此外,mTORC1还可通过抑制蛋白酶体活性而减少蛋白质降解。

mTORC2促进细胞迁移 目前,对mTORC2下游元件理解有限,普遍认可的观点是可激活PKC和Akt等多个蛋白激酶,从而增加细胞迁移能力。

7 mTOR信号通路的生理与病理作用

mTORC信号通路参与众多生命过程,包括糖内稳态、肌肉功能、脂内稳态、免疫机能和大脑发育(如突触可塑性和学习记忆过程)[10],而活性异常可导致癌症等疾病发生。

(1)长寿

2003年,首次以线虫为材料发现mTORC信号通路与长寿相关。TOR基因失活突变或利用RNA干扰技术降低TOR mRNA含量,可使线虫比正常未处理线虫寿命延长一倍[14]。第二年,进一步研究发现抑制果蝇mTORC信号通路相关分子活性也显著延长寿命。这一结果在酵母和哺乳动物如小鼠中也得到验证,即降低mTORC信号可达到延长寿命效果。

20世纪30年代起,研究人员先后发现卡路里限制(calorie restriction, CR)可延长酵母、线虫、果蝇、小鼠和狗等多种生物寿命,然而对这一现象背后的机制却知之甚少。mTOR活性抑制与长寿因果关系的发现启发科学家开始探索CR与mTOR间的关联。研究发现卡路里限制相当于营养限制,在此状况下mTOR酶活性被明显抑制,细胞生长受阻。其实,mTOR抑制与长寿的关联一定程度也可用海夫利克极限(Hayflick Limitation)来解释。海夫利克极限认为,正常细胞体外培养寿命并非无限,而是有限增殖,因此抑制mTOR活性,降低细胞组分合成,减缓细胞分裂,从而使细胞周期间隔时间延长,在细胞增殖次数固定前提下,无疑使细胞寿命延长。

mTOR信号通路与长寿关系的发现为延缓生理性衰老或治疗病理性衰老及相关综合征如神经退行性疾病等提供了新思路[15],当然这一策略是否有效尚需进一步验证。

(2)癌症

随着mTOR与细胞生长和增殖关系的发现,研究人员开始关注这一信号通路与癌症的关联。许多著名癌基因如PI3K、AKT和Ras等的蛋白产物均为mTOR上游激活性调节因子,常常发生功能获得性突变;而多个抑癌基因如PTEN、LKB1和TSC1/TSC2等蛋白产物则具有mTOR负调节作用,往往发生失活性突变。两类突变可产生相似结果,即造成mTOR信号通路过度激活,细胞出现恶性增殖[16]。多种癌症包括乳腺癌、前列腺癌、肺癌、黑色素瘤、膀胱癌、肾癌和脑肿瘤等均存在mTOR活性增强现象,这一发现可为癌症治疗提供新策略。

(3)其他

mTOR信号通路异常还可导致糖尿病、心脑血管疾病、肥胖、癫痫、自闭症和阿尔茨海默病等发生。

8 mTOR信号通路的临床应用

(1)器官移植

雷帕霉素具有抑制抗原诱导T细胞和B-细胞增殖以及抗体生成作用,这一特性使雷帕霉素于1999年被美国FDA批准应用于肾移植患者术后器官排斥反应的预防。雷帕霉素又名西罗莫司(Sirolimus),商品名雷帕鸣(Rapamune)。

(2)肿瘤治疗

20世纪70年代,塞加尔就意识到雷帕霉素可能具有抗癌作用,因此将部分试剂寄送到美国国立癌症研究院(National Cancer Institute, NCI)进行测试,结果显示雷帕霉素确实可抑制多种肿瘤细胞系生长。NCI基于这一结果而将雷帕霉素提升到优先研究化合物。

然而,进一步研究发现雷帕霉素具有水溶性较差、难吸收以及严重免疫抑制副作用等缺陷而限制其广泛应用。为解决这一难题,多家制药公司积极开发水溶性好的雷帕霉素类似物(rapamycin analogs, rapalogs),以雷帕霉素结构骨架为基础,通过修改取代基方式合成一系列衍生物,进一步对其抑癌活性和毒性进行筛选。两个最成功的化合物为塞加尔所在惠氏公司开发的CCI-779和诺华公司的RAD001。CCI-779正式名为替西罗莫司(Temsirolimus),商品名驮瑞塞尔(Torisel),2007年被美国FDA批准应用于转移性肾癌治疗。RAD001正式名为依维莫司(Everolimus),商品名阿飞尼妥(Afinitor),2009年被FDA批准应用于肾癌的治疗[17]。此外,依维莫司还应用于乳腺癌、神经内分泌瘤等治疗。

雷帕霉素类似物既可直接阻断肿瘤细胞增殖,又可通过抑制新血管生成减少肿瘤细胞营养供应而发挥间接杀伤效果,双重效应使药效最大化。然而,临床应用显示雷帕霉素类似物对大多数实体瘤只有温和的杀伤作用,治疗效果远无法达到预期,原因在于mTORC2对这些化合物不敏感。

为克服雷帕霉素类似物的临床局限,研究人员也在积极探索改进策略,主要从两方面入手:一方面开发新型mTOR抑制剂,另一方面尝试与其他手段联合治疗。目前,正在研制多种ATP竞争性mTOR抑制剂[18],它们优势在于可同时阻断mTORC1和mTORC2活性,以解决mTORC2对传统抑制剂不敏感造成的治疗抵抗。雷帕霉素类似物可与化疗药物(如紫杉醇、多柔比星等)联合,也可与芳香化酶抑制剂合用治疗乳腺癌等。目前,针对mTOR信号通路的肿瘤靶向治疗策略仍在改善中。

(3)其他

2015年,美国FDA批准西罗莫司应用于淋巴管平滑肌瘤(lymphangioleiomyomatosis, LAM)治疗,从而使西罗莫司成为第一种LAM治疗药物。LAM是一种由于TSC2突变进而激活mTOR信号通路而造成的罕见进行性肺部疾病,主要影响育龄妇女。

9 展望

从20世纪60年代菌株收集开始,到今天mTOR信号通路的阐明和临床应用,跨越半个多世纪,中间经历雷帕霉素分离及生物作用发现(抗癌和免疫抑制)、雷帕霉素作用机制的发现(酵母TOR1/2基因的鉴定和克隆)、mTOR信号生物学作用和分子机制发现等重大突破(图6)。

雷帕霉素和mTOR信号通路的阐明极大地提升了对细胞和机体生理学的理解和认识,深化对多种生命现象的认识,特别是对多种疾病预防和治疗也具有革命性的意义。在此过程中,霍尔的贡献至关重要,他也因此荣获多项科学大奖,著名的包括首届生命科学突破奖(2014年)、加拿大盖尔德纳国际奖(2015年)和有“诺贝尔奖风向标”之称的美国拉斯克基础医学奖(2017年)。霍尔也是近几年诺贝尔奖的有力争夺者。

mTOR信号通路研究历程为我们带来三点启示。首先是重大突破难预见性。在雷帕霉素生物作用研究和酵母TOR1/2基因克隆时无法估计到开创一个全新研究领域,尤其是霍尔的发现更是远超预期。其次是模式生物的重要性。霍尔教授之所以能在激烈的科学竞争中脱颖而出,一个重要原因是选择了“明星级”模式生物——酵母[19]。最后是生命系统的复杂性。尽管对mTOR在疾病中的作用已有广泛的理解,但针对mTOR的治疗效果仍差强人意,意味着从实验室研究到临床应用还有巨大差距,提示应慎重看待许多生命科学“重大突破”的真正临床价值。

图6 雷帕霉素研究历程

(2017年12月13日收稿)■

——雷帕霉素