埃舍尔和他的“视觉幻象画”

裘伟廷

炉火纯青的版画技艺

埃舍尔出生在荷兰的北部城市雷瓦尔登。他父亲是一名土木工程师,有五个儿子,埃舍尔是最小的一个。1903年,埃舍尔全家搬迁至阿纳姆。中学时期的埃舍尔算不上一个好学生,他只喜欢每周仅有的两小时美术课。但这位美术老师并不看好埃舍尔,断言“这个年轻人过于拘谨,过于墨守成规,太缺乏感觉和灵性,太没有艺术家的气质”。由于大部分科目都不及格,埃舍尔未获得中学毕业证书。

1917年,埃舍尔在画家史蒂格文的印刷公司制作蚀刻版画。但是父亲希望他有个“正常”的工作,搞建筑显然非常合适,于是在父亲的建议下,1919年埃舍尔进入哈勒姆的建筑与装饰艺术学院学习建筑。在学院里,他仍然对建筑不感兴趣,不得不转行学习装饰艺术,这点燃了他心中对绘画的热情。就在这所学院,他结识了当时在荷兰很有影响的艺术家萨谬尔·马斯基塔,并在后者的指导下学习和研究各种材料的版画技巧,这为埃舍尔今后的艺术创作打下了坚实基础。

1922年,埃舍尔顺利大学毕业。随后,他常和朋友去马耳他、西西里、科西嘉等地,一边旅行一边寻找创作素材,这段时期他创作了第一批版画作品。1923年,埃舍尔在旅途中邂逅了令他动心的瑞典姑娘耶塔·乌米克,并于1924年在罗马与她结为夫妇。婚后两人住在罗马,育有两个儿子,直到1935年法西斯执政时才离开。

1936年以前,埃舍尔除了为爱情创作了一系列创世纪题材的版画,他的作品几乎都是风景画。他深深陶醉于意大利南部的山庄美景,于是拼命地写生,拼命地创作,那些起伏的山峦、依山而建的城镇、充满生活情调的小巷……都在他的刻刀下尽显生机。1934年在芝加哥艺术学院举办的当代版画展中,埃舍尔的《科西嘉的农扎》获得了三等奖。同年,罗马的荷兰历史学会为埃舍尔及另外一位荷兰画家德卡特举办了艺术联展,吸引了大批观众。当时刊物上这样评论道:“埃舍尔在版画技巧和综合处理自然上都登峰造极。”然而,尽管他的版画技巧已达到炉火纯青的地步,但这些作品大都是以描绘风景为主,如果不是以后突然发生转变的话,埃舍尔很可能被定义为一位风景画家。

当时长住罗马的埃舍尔处于画风转变的前夕,城中文艺复兴时期的古迹、巴洛克式的建筑,已燃不起他的创作激情。加上埃舍尔厌倦这座城市的霸气,法西斯政权崛起后,他惊诧地注视着狂热的人群,为世界的混乱而愤怒不已。从此,写实主义在他的作品中消失了。

《昼与夜》令他一举成名

1935年夏天,由于埃舍尔的二儿子感染肺病需要疗养,加之当时意大利紧张的政治氛围等原因,他們举家移居瑞士。不过,他并不喜欢瑞士的环境,那里的一切都提不起其创作欲望;而瑞士的高昂物价又迫使埃舍尔不得不尽量多卖画以维持生计。因此在移居瑞士后,为了新的创作活动,埃舍尔便经常到其他地方旅行。1936年埃舍尔与一家航运公司联系,用48幅作品来支付自己和妻子西班牙之旅的费用。这次旅行对埃舍尔的绘画风格有着深远的影响,阿尔兰布拉宫和科尔多瓦的大清真寺,都令他陶醉其中。特别是面对由摩尔人带至西班牙的阿拉伯风格建筑,以及其中特有的装饰风格——比如简洁明了的平面镶嵌图案——深深打动了埃舍尔,并为他进一步的艺术探索提供了灵感。

平面镶嵌图案是一种完全没有重叠并且没有空隙的封闭排列,从本质上讲,这是一种分割平面的技巧,是一种数学问题。不过对埃舍尔来说,仅仅几何图形是枯燥的,于是在规整的三角形、四边形或六边形中,鱼、鸟、兽、爬行动物甚至人像互为背景,在二维空间和三维空间相互变换,成为他一个时期热衷表现的创作主题,并成为他终身百玩不厌的游戏。其中《昼与夜》(1938)是埃舍尔最著名的作品之一。

《昼与夜》画面呈现的是田野、小镇、河流、飞鸟等自然景色,不过飞鸟的形象在连续地变化,给人一种延伸到无限的感觉。也许观者会说,这不有点像马赛克么?没错,埃舍尔这幅画的灵感,正是来自西班牙穆斯林教堂的镶嵌图案,通过黑、白、灰色块来组合画面:左边白色的天空向右推移演变为白鸟飞进黑夜,右边黑色的天空向左推移演变为黑鸟飞进白昼,而黑鸟、白鸟在演变中相互衔接;同时从下到上,通过灰色的渐变,大地的灰、黑色块各变成了天空中黑鸟、白鸟。画面赢于对称的装饰美,从地面向天空的变形过程自然流畅,各种因素完美地融合为一体。

作品构思巧妙,又寓意深刻,展示了埃舍尔的理想,同时深刻地揭示了大自然的秩序与变化法则。《昼与夜》令埃舍尔一下子闻名世界,但这还仅仅是个开始。

“二战”爆发后,埃舍尔的祖国荷兰受到纳粹德国的入侵。在这种紧张的国际形势下,他于1941年初回到荷兰,大部分时间继续他的艺术创作,直至去世。荷兰的温带海洋性气候给埃舍尔提供了艺术创作最好的环境,他的灵感终于喷发而出,源源不断地创作出众多让人耳目一新的作品。

1951年,他的作品在《画室》《时代》《生活》等著名杂志上发表,引起了世界范围的瞩目;1956年,埃舍尔在接受《时代》杂志的专访后,获得了进一步的声望。不过直到1968年,他才在海牙市美术馆长罗切尔的极力促成下,举办了第一次纯粹的埃舍尔个人作品展,从此被推上世界艺术舞台。

“不可能世界”的魔性魅力

绘画与数学思想或物理原理甚至哲学密切相关,这既是埃舍尔有别于其他艺术家的特点,也是他的作品魅力之所在。凡是看过埃舍尔作品的人都知道,他的作品常源于悖论,尤其是以艺术形式展现的视觉怪圈,其艺术感染力让人倾倒,其怪圈的魔力让人震撼。数学领域中类似“彭罗斯三角”“莫比乌斯带”和“黎曼曲线”等结构,都带给了埃舍尔极大的创作启迪,他认为现实生活中不可能存在的事物是有可能在二维画面中表现出来的,并会产生奇特的艺术感受。

终于,在不断探索、不懈努力下,1958年,埃舍尔创作了石版画《观景楼》。在这幅作品中,埃舍尔利用不断变换观景楼的承重柱的透视,使得整个建筑的内部空间也不断变形。首先映入人们眼帘的是一座亭楼(即观景楼),背景则是一望无际的山脉。乍一看,那个亭楼并无奇特之处,而实际上却暗藏玄机。因为仔细观察可以发现,画面上一架笔直的梯子,上半部分架在顶楼的外面,而下半部分却支在中楼内侧。观景楼上层的空间方向与贵妇的视线方向平行,中层的空间方向与绅士的视线方向平行,显示应该同方向的上中两层楼竟然扭转为直角。再看中楼的8根支柱,只有2根是正常的,其他6根都是错位的。画面整个空间都是悖论矛盾的,但却又表现得毫不违和。于是,一座诡异的、现实中无法构建的观景楼就在埃舍尔描绘下出现了。

不仅如此,连《观景楼》中的8个人物也突显强化了这个亦真亦幻的诡异世界:那两个扶着栏杆向远处眺望的绅士和贵妇,显然是暗示上下楼层及建筑物朝向的;爬楼梯的两个人,完全充当混淆视听的角色;底层右侧,男仆正引导一位贵妇进入这栋观景楼,他们似乎没有意识到将会面临的是什么;最左侧关在屋里的人拼命伸出脑袋,似乎迫切想离开这个怪楼;意味深长的是坐在长凳上的那个人,他手中拿着一个不可能存在于现实的立方体木架,似乎在专心致志地研究,脚边还摊着一张图纸……

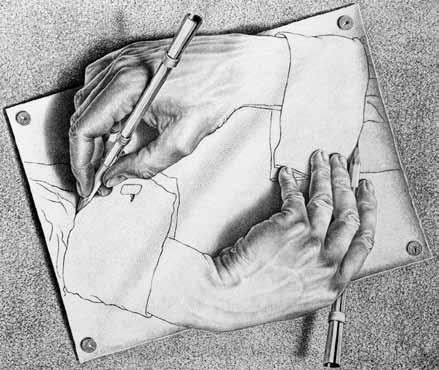

这种不合情理的结构和幻觉事物亦见于埃舍尔的其他作品中。比如《互绘的手》(1948):左手在画右手的同时,右手也在画左手。那么到底是左手画出了右手,还是右手画出了左手?而且,所有这一切又都画在一张被图钉固定在画板的纸面上,手腕以上的部分停留在画板里,手腕以下的部分就成为“真实”的获得生命的手,它有阴影,甚至还跑到了画板以外。二维画面和三维空间无缝过渡,有一种亦真亦幻的视觉魅力,似乎表达了和柏拉图—苏格拉底悖论(即:“后面这句话是错的,前面这句话是对的”)同样的意境,两者总是自相缠绕在一起。

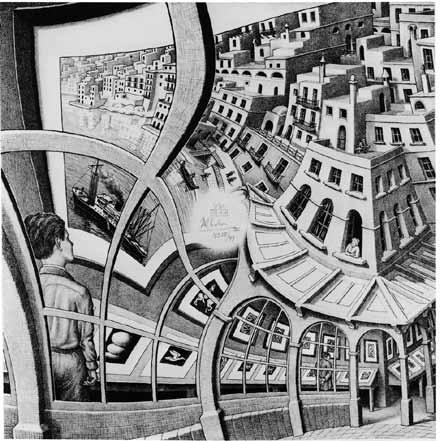

埃舍尔1956年创作的石版画《画廊》被公认为是其巅峰之作。在画面的右下角,可以看到画廊的入口,在里面正举行着一场盛大的画展。左侧有一位年轻人,正站在画廊里,聚精会神地看着面前墙上的一幅画作。在这幅画作中近处有一艘船,远处也就是整个画面的左上方,是码头以及沿岸的一些房子。现将视线向右移,这些房子不断地朝画面右上方延伸,一直到画面最右侧。然后随着视线下移,就会发现在一栋建筑中,一位妇女倚在窗台前。而她所在处的楼下是该建筑的入口,也就是画廊的入口,而画廊里正在举办一场画展……原来这位年轻人其实正站在他所观看的那幅作品之中,也就是說,这位年轻人同时处于画像内外两个空间。这幅画如此奇妙,不禁使人体悟到“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲学意味。

埃舍尔自己也认为,这幅作品已经达到了他的思维能力和表现能力的极限。这幅画令数学家震惊不已,在他们看来,这就是一个封闭式的环形膨胀动势,没有开始,也没有结束。他们把它作为黎曼曲面的一个形象范例。

一次,埃舍尔的传记作家布鲁诺·恩斯特看着即将完成的《画廊》原稿,对埃舍尔抱怨说,画面左上角的柱子太难看了,埃舍尔听后沉思了一会,然后表情严肃地说:“你要知道,那根柱子只能那样。我经过了非常精密的计算才把它造出来,不会有别的可能!”这句话非常典型地概括了埃舍尔的艺术精髓。和绝大多数依靠神秘的感性来创作的艺术家不同,埃舍尔那些给人们留下深刻印象的、带有数学意味的奇妙作品,都是精确的理性的产物。

尽管这类对不可能性的表现不是埃舍尔所首创,但把这种不可能发挥到极致的是埃舍尔。这位擅长“智力图像”的大师,用奇妙的悖论、错觉和双重意义,展示出一个常人无法表达的矛盾空间。他的笔下很难找到优美的色彩和诗意,也没有放纵的欲望和夸张的情绪,但他所提供的那些自相缠绕的怪圈、诡异回形的楼梯、荒谬怪诞的几何线条,却隐藏着现代数学和现代物理学的深刻含义。而且,他对于这样的绘画乐此不疲。埃舍尔曾写信给儿子佐治,提及他1961年完成的作品《四方体》时说:“如果你问我制作这些怪异图画的原因,我的唯一答案是因为我不能克制自己在这方面的兴趣。”

他是艺术家还是科学家?

埃舍尔艺术作品往往含有丰富的科学内涵,在他的作品中,科学的原则和思想得到了非同寻常的形象化;而他所思考的问题以及创作的方式,更接近于科学家而不是艺术家,所以毫不奇怪,他独树一帜的作品曾被艺术界同行视为异类,却往往被科学家们所接受。尤其是许多数学家热情赞美他的画作,并把他当作“失散多年的兄弟”。对此现象,埃舍尔本人曾有一种边缘人的感觉,1954年他写道:“我并不属于哪一派,数学家们非常友好,也很有趣,……艺术家们一般是怒气冲冲,而我有时会被无限的自卑感困扰。”

鉴于埃舍尔作品的科学价值和意义,数学家、物理学家、心理学家、认知科学家乃至哲学家,从各自角度解释埃舍尔作品的科学内涵,或者引用埃舍尔作品说明自己的科学理论,或者用他的版画作为科学著作和科技杂志的封面。科学家彭罗斯在《皇帝新脑》中,用埃舍尔的《圆极限》解释罗巴契夫斯基空间;杨振宁在《基本粒子发现简史》这本书中,用了埃舍尔的《骑士》做封面,以此表达基本粒子的对称性和互补性;赫尔曼·哈肯在《协同学》著作中,使用了埃舍尔的《互绘的手》画作,认为这正代表序参量,也有人用这幅画来阐释量子系统及其描述之间彼此纠缠不清的关系,还有人用它来阐释量子力学中的波粒二象性。

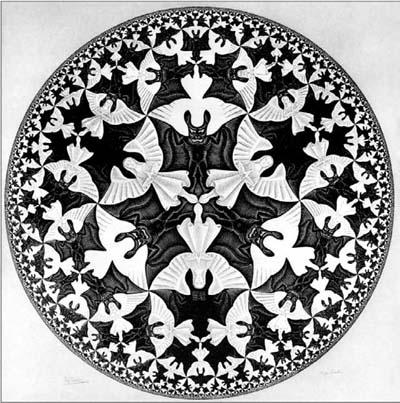

甚至,埃舍尔作品还有超出科学家的发现。比如《天使与魔鬼》(1960)画作,白色的天使和黑色的魔鬼相间而立,足足相抵,翅翅相依,从中心向边缘逐渐缩小。无论从造型还是结构来看,画面形象反映了一个无限而有界的世界,假想有人从中心走向圆周的边缘,他永远到达不了它的边界——这其实是许多科学家对宇宙的看法。拋开这个深邃的问题不谈,埃舍尔在这幅画中还表现了三种对称性,即旋转对称、镜射对称,以及一种连科学家也不常遇到的滑移反射对称。这种对称在晶体结构中有具体的表现,为此曾有晶体学家还专门写了一本书,书名为《论埃舍尔周期性绘画中的对称》,以供晶体学专业的学生使用。

当然,埃舍尔与科学家的良好关系不但带动了他的创作,也带动了其画作的传播。并非巧合的是,1954年国际数学协会在阿姆斯特丹召开时,专门为埃舍尔举办了个人画展;1960年8月,晶体学会议在英国召开期间,埃舍尔的版画配合会议在剑桥大学展示;同年10月,埃舍尔又受邀在美国波士顿科技大学作讲演。在科学会议或科学活动上,专门邀请画家来做报告或展览绘画作品,这在现代艺术史上是罕见的。

但有意思的是,尽管埃舍尔的创作过程俨然像一位数学家,他的艺术作品有很浓的科学味,但其实对于数学,他完全是一个门外汉——这个荷兰艺术家没有受过中学以外的数学训练。据说,一位数学家看了埃舍尔的作品后,被里面的数学内容深深迷住了,他盛情邀请埃舍尔去听他的讲座,相信埃舍尔一定能懂。数学家讲完,毕恭毕敬地请教:“埃舍尔先生,您对这个问题有何高见?”想不到埃舍尔一脸尴尬地回答:“对不起,教授,我一点都不明白你说了些什么。”所以,更确切地说,埃舍尔是一位有着科学家特质的艺术家。由于他的作品(特别是那些带有数学或物理意味的作品)无法归属于任何一家流派,所以被后人称为“难以归类的艺术家”。也许正因如此,埃舍尔在世界艺术中占有独一无二的地位,可谓“前无古人,后无来者”。

埃舍尔一生酷爱旅行,足迹遍及世界各地,对大自然怀有深

厚的感情。1954年至1961年,他仍旧每年一次到意大利旅行。1962年起,埃舍尔动了几次大手术,之后身体情况经常不稳定,创作和交游都受到限制。1968年7月,他的最后一幅大型作品《蛇》完成,所要表现的依然是“无穷”的主题。在这幅作品中,人们却没有看到一丝衰老的迹象,这依然是一件需要坚定的手臂和敏锐的视力才能完成的工作。

埃舍尔一生可以说是完全特立独行投身于艺术创作和探索,与同时代的艺术家几乎没有交流。他曾说:“我很内向,很难与陌生人相处。我从不喜欢串门……我的工作需要一个人独处。我不能容忍任何人从我的窗前走过。我回避喧闹与嘈杂的场所。”这样孤僻的性格,致使他在晚年靠作品获得大笔收入的时候,仍旧过着简朴的生活。1972年3月27日,埃舍尔在荷兰希尔沃撒姆医院去世,享年74岁。作为和达·芬奇、米开朗琪罗一样的左撇子艺术家,埃舍尔一生共完成了500幅左右的版画和木雕、2000多幅绘画及素描。荷兰的海牙专门建了一所埃舍尔博物馆,展示他众多的作品。