复杂地质边坡工程勘察中电磁波层析成像技术的应用

李平模

(贵州省地矿局区域地质调查研究院,贵州 贵阳 550000)

科学技术的不断发展,推动了各行各业的快速发展。电磁波层析成像技术已经逐步成为人们发现新领域的重要技术手段之一。它已被广泛应用于各种资源的开采当中。我国面积广阔,存在多种多样的地形和地貌,相对地质情况也复杂多变,通过在边坡工程勘察中引入电磁波层析成像技术,不仅保障了相关工作人员的安全,而且提升了勘察结果的准确性,因此,研究电磁波层析成像技术在边坡工程勘察中的应用具有重要的现实意义。

1 电磁波层析成像技术的原理

在不同的介质中,利用电磁波的相关参数之间的差异,对该地区的地质条件以及岩层的组成情况进行分析,就是电磁波层析成像技术。岩石、水资源和矿产资源都阻碍着电磁波的传播,导致电磁波出现不同程度的衰减,这种衰减会通过具体的数据而产生变化,相关技术人员就可以针对数据做出以下分析。

(1)该地区是否存在丰富的矿产资源,地下水文的情况如何?

(2)该地区的地质情况如何?岩石的结构以及硬度情况。

利用以上的信息,相关技术人员就可以对目标区域有了较为直观的理解和判断,是否存在潜在的地质灾害,对工程造成安全影响。在进行实际的电磁波层析成像技术勘察时,为了获得更为精准的数据信息和边坡地质的构造,相关技术人员应首先对现场进行详细的勘察,通过对边坡发射一定频率的电磁波,利用电磁破在边坡内部的相关参数的数据变化,获得准确的边坡地质的内部结构信息。

2 边坡工程勘察中电磁波层析成像技术的应用

某高边坡工程,边坡高度约为100m,坡顶高程为35~124m,由于边坡的构造中存在岩溶以及断裂的问题,存在潜在的坍塌和落石等地质灾害的可能,会对工程施工造成严重的安全隐患。为了避免在勘察过程中,相关技术人员产生安全问题,本工程通过在坡顶钻孔,利用跨孔电磁波层析成像技术,对该地区进行工程勘察。

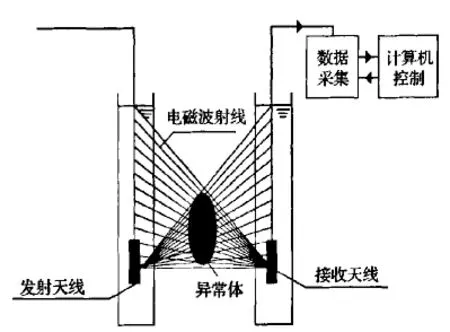

2.1 电磁波层析成像的现场测试

将电磁波的发射机固定在钻孔中,接收机则在钻孔中上下移动,进行扫描。设置的发射点和接受采样点之间的距离为1m。接收点分布的范围对于发射点而言,都为孔距的2倍。相邻钻孔之间的距离应小于25m,深度应大于50m(如图1所示)。

图1 磁波层析成像野外工作示意图

在进行现场测试时,应注意电磁波的工作频率的调整,确保透射距离和接受质量。经过多轮现场测试,最终选择电磁波的发射频率为8MHz。

2.2 电磁波层析成像成果的地质解释

利用电磁波波层析成像技术,可以利用以下相关分析,对该区域的地质情况进行解释。

(1)利用不同介质的吸收系数不同,形成的图像在局部空间会存在异常的变化,根据这种变化可以对地质结构中的溶洞情况,岩石间的裂缝分布情况等作出分析和判断。

(2)利用整体的空间变化情况,可以对该地区的岩石完整性的分层情况作出分析和判断。

(3)利用同步测量曲线的变化情况,可以对该地区的岩石破碎情况进行分析和判断:如果出现曲线右偏的情况,则表明当电磁波在该区域进行传播时,遇到的阻碍较大,电磁波的衰减程度也较大,则表明该地区可能存在溶洞或者裂隙带;如果出现曲线左偏的情况,则表明当电磁波在该区域进行传播时,遇到的阻碍较小,电磁波的衰减程度也较小,则表明该地区的岩石的完整性比较好。

2.3 电磁波层析成像成果的整体变化

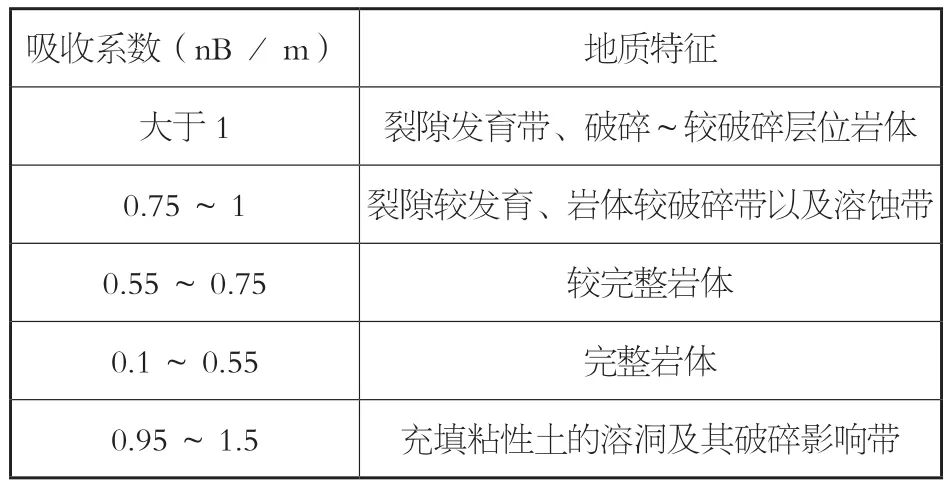

通过工程现场中各组电磁波层析成像的数据,参考相关的地质资料,对该工程区域的相关数据分析如表1所示。

通过以上数据参数,结合现场的深度范围情况,分析如下。

(1)高度在112m以上的部位,由于大部分地质区域的吸收系数处于大于0.75nB/m,通过分析判断,该区域的岩体的裂隙较大,且处于发育阶段,岩层呈现较为破碎或者破碎的状态。

表1 不同地质特征下的吸收系数情况

(2)高度在100~112m区域间的部位,该地区的吸收系数处于0.5~0.75nB/m之间,因此该区域的岩体裂隙发育较弱,裂隙较少,整体较为完整。

(3)高度在90~85m以及以下的部位,该地区的吸收系数小于0.5nB/m,因此,该区域的岩体呈现较为完整的特点。

2.4 存在的问题及建议

电磁波波层析成像技术利用了电磁波在介质中传播的参数变化,达到了对相关地质区域进行勘察的目的。但是在部分工程中,复杂的地质条件,导致一些敏感区域对电磁波技术的数据产生了较大的影响,从而获得的相关数据存在一定的误差。此时需要通过引入散射理论,对这种误差进行一定程度的校正。

3 结语

综上所述,随着科学技术的进步,电磁波层析成像技术在地质勘察中的应用越来越广泛。尤其是在复杂地质的边坡工程中,电磁波层析成像技术不仅保障了勘察结果的有效性和准确性,而且提高了相关工作人员的安全性。但是在现阶段,我国的电磁波层析成像技术的应用还处于起步阶段,在其运行过程中还存在很多不足和问题,相关工作人员和科研工作者应加强对该项技术的深入研究,更新相关仪器设备,推动我国复杂地质边坡工程勘察的科学化、可持续发展。