日本能源发展规划六大新看点

文/国际清洁能源论坛(澳门)副理事长兼秘书长、中国经济社会理事会理事 周 杰

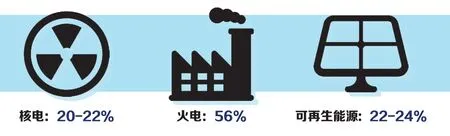

7月3日,日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本计划”,提出了日本能源转型战略的新目标、新路径和新方向,这是一份面向2030年以及2050年的日本能源中长期发展规划的政策指南和行动纲领。根据能源基本法规定,日本能源基本计划须每隔3年修订1次。此次出台的最新计划尽管维持了2014年制定的“第4次能源基本计划”基本框架,甚至未改动到2030年度的电力结构优化目标,即:可再生能源占22-24%,核电占20-22%,火电占56%。核电和火电的高比例目标仍是社会各界质疑和意见对立的焦点。但以《巴黎协定》国家自主减排目标为基础制定的新计划仍有不少“新看点”。

日本政府最新制定的“第5次能源基本计划”中电力结构优化目标占比:

第一,能源政策制定指导思想出现新变化。日本能源政策在长期实践中所形成的指导思想就是“3E+S”原则,即以能源安全性(Safety)为前提,把能源稳定供给(Energy Security)放在首位,在提高经济效率(Economic Efficiency)实现低成本能源供给的同时,实现与环境(Environment Suitability)的协调发展,也就是安全性与稳定性、经济性和环保性的平衡统一。而此次制定能源政策的指导思想则提出了“3E+S”升级版的新理念,赋予“3E+S”原则新内涵,即在安全性方面,强调安全优先的前提下,要贯彻通过技术创新和治理结构变革来保障的新能源安全观;在稳定性方面,在提高资源自给率的同时注重提高技术自给率,以确保能源选择的多样性;在经济性方面,在降低供给成本的同时要考虑强化日本产业竞争力的因素;在环保性方面,温室气体排放2030年要比2013年削减26%,到2050年则要削减80%,实现从“低碳化”迈向“脱碳化”的新目标。

第二,首次将可再生能源定位为2050年的“主力能源”。日本自2012年7月推行可再生能源固定价格收购制度以来,可再生能源装机容量增长了2.7倍,发电量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%,其中光伏出现井喷式增长,2017年占全国总发电量的5.7%,而风电、地热发电和生物质发电则分别只占0.6%、0.2%、1.5%,水电受制于水力资源限制而长期处于横盘状态,占7.6%。为此,要改变光伏一枝独秀的格局,必须放宽海上风电和地热发电的政策管制,积极推动扩大生物质发电,实现各类可再生能源的平衡协调发展。当前,日本可再生能源成本与欧洲各国相比高出1倍,这是造成日本可再生能源普及率滞后的重要原因。2018年度可再生能源附加税金总额将达到3.1万亿日元(约合1860亿元人民币),而要实现2030年的市场目标,每年预计需要征收3.7万亿-4万亿日元的附加税金。因此,为降低可再生能源发电成本,必须修改现行的可再生能源固定价格收购制度,推广实行可再生能源招标制和领跑者制度,逐步取消可再生能源补贴,实现可再生能源经济自立,以减轻国民过重的可再生能源附加税金负担。为防止弃光弃风的发生,扩大可再生能源消纳,还必须扩大电网容量,提高电网调峰调频能力。

第三,坚持继续发展核电,同时首次明确提出削减钚的库存量。鉴于福岛事故后国内强烈反核舆论的压力,政府的核电政策仍采取模棱两可的态度,一方面提出要减少对核电的依存度,另一方面强调核电作为“重要的基荷电源”是实现脱碳化目标的重要选择,继续推进安全前提下的核电重启,以到2030年实现零排放电力占44%的目标。目前日本在运核电机组只有9台,2017年核电占全国总发电量仅2.8%,要实现2030年的占比目标,至少要保证30台核电机组投运,根据服役期限40年,至多可延长到60年的现行法规,届时可投运机组预计仅有20台左右,满额发电也只占12%,因此新建或替换老机组不可避免,而新计划则有意回避了这一敏感问题。但新计划提出今后将开发具有安全性、经济性和机动性优势的堆型,小型模块化堆(SMR)将是日本未来开发的重要选项。同时计划也提出了将继续推进核燃料循环技术路线的方针。

第四,首次提出通过淘汰落后低效火力发电技术装备来发展清洁高效火电。火电定位在“实现能源转型和脱碳化目标过渡期的主力电源”,到2030年平均发电效率要求达到44.3%的水平。2017年火电占比仍高达81.6%,其中燃煤发电为30.4%,燃气发电为38.7%,燃油发电为4.1%。2030年的目标则将分别减少至26%、27%和3%。燃油发电为峰荷电源,石油主要用于应急发电,更多地用于交通运输和化工行业,但在一次能源供给结构中占比则高达四成。基于化石燃料几乎全部依赖进口的现状,日本不仅要尽量在资源供给国分散采购,还要采取提高上游资源自主开发比例,构建灵活透明的国际市场,参与亚洲能源价值链等措施来保障资源供给。油气上游开发比例要从2016年的27%提升到2030年的40%,煤炭上游开发比例要维持在2016年的61%左右。与此同时,加强近海油气资源勘探,加快可燃冰的商业开发进程。

第五,将节能和氢能作为应对气候变化政策的重要抓手。节能减排要实现双控目标,即到2030年能耗总量要削减5030万千升,年削减量为280万千升,能耗强度与2012年相比要减少35%。2016年度能耗总量已削减880万千升,年均削减量为220万千升。在建筑领域,新建公共建筑到2020年,新建居民建筑到2030年均要实行“零能耗建筑”的法定标准,同时扩大领跑者制度适用范围。家用电器、照明器材、建筑材料等能耗产品在领跑者制度推动下,其能效水平已获大幅提高。在工业领域,石油危机后日本节能水平已走在世界各国前列,2012年能耗强度相较2005年减少了34%。但近些年来能效水平一直改观不大。因此,新计划提出必须大量采用人工智能、物联网、大数据以及电力需求自动响应技术,并通过产业链需求侧横向和纵向的联动以及机器设备的融通,突破节能路径瓶颈,实现年均节能1%的目标。另一方面,日本将氢能作为应对气候变化和能源安全保障的一张王牌,氢制备可取自多种多样的一次能源,具有可储可运的优点,为此而制定了建设“氢能社会”的氢能基本战略目标。

第六,新增加了面向2050年的能源情景展望。日本基于《巴黎协定》提出了到2050年实现从“低碳化”迈向“脱碳化”的能源转型新目标,实现这一目标关键在于颠覆性的技术创新。日本在氢能和燃料电池、储能、核能、海上风电、地热、火电技术等领域储备了最先进的能源技术资产,拥有引领世界脱碳化技术潮流的潜力。但是,由于能源技术发展的可能性和不确定性,以及世界能源形势变化的不明朗,2050年能源长期展望将变得难以精确预测。因此,日本的长期能源情景展望并未沿用传统的模型预测范式,不再是一个线性的目标规划,而是采用多元化情境的设计;不再注重单一能源系统的经济性,而是聚焦包括电、热、气和网管线集成互补能源系统的优化模式;实现路径也不再强调各个子能源系统内的单一行动路线图,而更注重能源政策、能源外交、能源产业链与基础设施重构、能源金融等四位一体互动的“总体战”。面向2030年规划是一个具体的、可预见的行动纲领,包括扩大可再生能源,减少核电依存度,降低火电占比,加强节能和能效技术等能源转型的基本政策,而面向2050年展望则更多的是能源转型的目标、方向和愿景,由于未来情景具有波动性、复杂性、不确定性和模糊性,计划重点在于阐述应对能源竞争形势变化的基本方略。

《巴黎协定》生效后,全球可再生能源市场随着技术不断进步和成本连级下降而加快普及推广速度,核电因受福岛核事故影响成本激增而放缓建设脚步,煤电因排放污染严重而发展空间受限,页岩气革命后化石能源市场价格波动增大,且地缘政治风险增强。而同时新能源产业则表现得如火如荼,投资和技术开发大多集中于储能、电动汽车、分布式能源、智慧能源等领域,出现了形式多样的新业态和新业种,造就了巨大的新市场。为此,各国纷纷抢占能源技术进步先机,谋求新一轮科技革命和产业变革竞争的制高点。基于上述形势判断,日本最新的能源基本计划以构建多维、多元、柔性的能源供需体系为目标,强调从“低碳化”迈向“脱碳化”对于实现能源转型的重要性,积极争夺能源技术的主导权,彰显了日本欲建立“能源技术霸权”的野心。新计划也不乏存在政策自相矛盾之处,例如可再生能源发展目标设定过低,而燃煤火电和核电占比则偏高,明显偏离能源转型战略轨道,而且随着日本人口减少和经济增长减速,对于未来日本电力有效需求评估也显不足。