小骨窗微创脑出血清除术在高血压脑出血治疗中的应用效果

贺广明

(江苏省灌云县人民医院 江苏 连云港 222200)

高血压脑出血(HICH)是脑外科疾病中的常见类型,具有起病急、病情危重、并发症多、残死率高的特点,若未进行及时治疗,将直接威胁到患者的生命安全[1]。针对HICH目前临床上主要通过开颅血肿清除或钻孔血肿引流来清除颅脑内血肿,但创伤性较大,易引发颅内感染,不利于患者术后恢复[2]。小骨窗微创脑出血清除术具有创伤小、恢复快的特点,目前是HICH治疗的首选术式。本研究选取我院41例高血压脑出血患者为研究对象,探讨小骨窗微创脑出血清除术在高血压脑出血治疗中的应用效果,现报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年3月至2018年3月我院41例高血压脑出血患者为研究对象,所有患者均有高血压史,脑出血量40mL以内,自愿签署手术知情同意书,且排除动静脉畸形、严重的器质性病变、出血量40mL以上以及临床资料不全者。其中男22例,女19例;年龄42~76岁,平均年龄(61.32±3.54)岁;出血部位:脑干8例,脑叶14例,基底节出血11例,脑室出血8例。根据不同术式将其分为对照组20例和研究组21例。对比两组患者的基本资料,无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组患者行传统的大骨瓣开颅血肿清除术,患者全身麻醉后于额颞部取弧形切口,于大骨瓣开颅,清除颅脑内所有血肿后止血,必要时行骨瓣减压术,确定最大范围清除血肿后缝合硬脑膜及切口。研究组患者行小骨窗微创脑出血清除术,患者全身麻醉后在CT定位下明确血肿位置,在距血肿最近处取5cm左右切口并直达骨膜处,依次撑开头皮、钻骨孔、扩大骨窗,于硬膜处做十字切口,避开血管区置入显微镜,穿刺针穿刺确定血肿腔,然后切开皮质,经穿刺道置入吸引器吸除血肿并止血,再注入生理盐水反复冲洗血肿腔,确认血肿完全清除后采用明胶海绵贴敷血管壁,血肿腔上不放置引流管,术毕。

1.3 疗效评价标准[3]

痊愈:颅内血肿完全清除,NIHSS评分减少90%以上;显效:颅内血肿基本清除,NIHSS评分减少46%~90%;有效:颅内血肿部分清除,NIHSS评分减少18%~45%;无效:血肿清除率30%以内,NIHSS评分减少18%以内或有所增加;总有效=痊愈+显效+有效。神经功能缺损程度(NIHSS)评分:分值0~45分,分值越高表示神经功能缺损越严重[4]。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS22.0对此次研究结果进行分析,均数±标准差(±s)表示计量资料,百分数(%)表示计数资料,组间对比行t检验及χ2检验,P<0.05表示有统计学差异。

2.结果

2.1 两组临床疗效

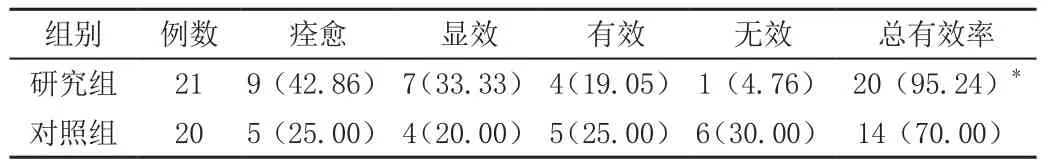

研究组患者总有效20例,占95.24%,对照组患者总有效14例,占70.00%,P<0.05,见表1。

表1 两组临床疗效[n(%)]

2.2 两组术后的血肿量

术后1d、7d研究组患者的血肿量显著少于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组术后的血肿量(±s,mL)

表2 两组术后的血肿量(±s,mL)

组别 例数 术后1d 术后7d研究组 21 15.63±3.82 2.56±1.32对照组 20 24.78±5.24 8.93±1.78 t 24.57 35.62 P值 <0.05 <0.05

3.讨论

高血压脑出血病死率极高,尤其是对于出血量较大者,治疗效果较差,且幸存者多伴有不同程度的神经功能障碍,使生存质量下降。大骨瓣开颅血肿清除术是临床上治疗HICH的有效手段,主要是通过清除血肿、降低颅内压及脑部损伤来达到治疗的目的。但因手术创伤性骨窗较大,患者易发生感染,不利于术后恢复。小骨窗微创脑出血清除术是在CT引导明确血肿位置后于最近处开口,可有效避开血管区域,减轻神经损伤,彻底清除血肿腔内血肿,且具有微创性、对脑组织损伤小、术后并发症少、患者康复快的优点,在一定程度上弥补了大骨瓣开颅血肿清除术的不足[5]。本研究结果表明,研究组的治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05),研究组术后1d、7d的血肿量显著少于对照组(P<0.05)。综上所述,小骨窗微创脑出血清除术能有效的清除颅内血肿,临床疗效显著,在高血压脑出血治疗中具有重要应用意义。