下二门油田Eh2Ⅳ油组聚合物驱后剩余油分布特征

张振平

下二门油田Eh2Ⅳ油组聚合物驱后剩余油分布特征

张振平

(中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南郑州 450000)

针对下二门油田Eh2Ⅳ油组聚合物驱后油藏开发特征,在精细油藏数值模拟、历史拟合以及密闭取心研究基础上,分别对平面、纵向、层内剩余油饱和度、剩余油储量丰度进行定量表征。结果表明,平面剩余油储量近70%集中在含水大于90%的主体区;层间动用差异大时,剩余储量主要集中在Ⅳ油组的1,2,6主力小层;层内动用差异较大时,剩余油集中于河道正韵律及复合韵律的上部。

下二门油田;聚合物驱后;油藏数值模拟;剩余油分布

针对聚驱后进一步提高采收率的难题,石油科技工作者已经开展了相关的研究工作。目前,聚合物驱后提高采收率技术研究的基本思路,一是进一步扩大波及体积,二是提高驱油效率,或者是两者相结合[1-4]。河南油田针对聚驱后油藏也开展了室内研究及现场先导试验,其中聚驱后高浓度聚合物驱技术现场取得了较好的效果,下二门油田Eh2Ⅱ油组进行高浓度大段塞二次聚合物驱后进一步提高采收率11%以上。

1 研究区概况

下二门油田Eh2Ⅳ油组位于泌阳凹陷东部泌阳-栗园大断裂下降盘侧,构造为一个轴向近南北的不完整短轴背斜。油气聚集受构造、岩性、断层等因素控制,油藏类型为断层–岩性油藏。储层为近源三角洲沉积,微相类型以水下分流河道微相为主;岩性复杂,以含砾细砂岩为主,非均质较严重。油层埋深1 092 ~1 314 m,含油面积2.21 km2, 地质储量为416×104t,平均孔隙度为23.04%,平均渗透率为1 170×10-3μm2,油层温度58.1 ℃,地层条件下原油黏度24.8 mPa·s,原始地层压力11.3 MPa,饱和压力6.46 MPa。地层水为NaHCO3型,总矿化度为1 950 mg/lL。

下二门油田Eh2Ⅳ油组1978年9月投产,2000年7月实施注聚,2004年7月注聚结束,转入后续水驱开发,共注入0.51 PV聚合物。聚合物驱对应油井29口,见效油井20口,油井见效率68.9%,累计增油3.92×104t,提高采收率为2.01%,吨聚换油19.67 t。截至目前,Eh2Ⅳ油组总井数75口,其中采油井59口,平均单井日产油1.1 t,注水井22口,平均单井日注87.6m3,平均井距215 m,油水井数比2.7:1,采出程度46.11%,采油速度0.54%,采液速度15.37%,综合含水96.46%,累计注采比0.71。

2 剩余油研究方法

本次研究应用数值模拟、密闭取心进行地质综合研究,以单砂层为研究对象,对剩余油分布规律进行三维定量化描述。

2.1 油藏数值模拟

2.1.1 网格模型

本次数值模拟工作是在Petrel软件建立精细三维地质模型的基础上,利用Eclipse软件完成的。平面网格大小为25 m×25 m,平面网格数64 158个。纵向细分为22个含油流动单元、5个不含油流动单元及24个隔夹层,共51个模拟层,网格数为3 272 058个。

2.1.2 聚合物驱基本参数

聚合物驱动数值模拟研究除需要全部水驱数值模拟参数以外,还需要聚合物溶液黏–浓关系、聚合物溶液吸附性、聚合物溶液的岩石性质以及聚合物溶液含盐量等参数。

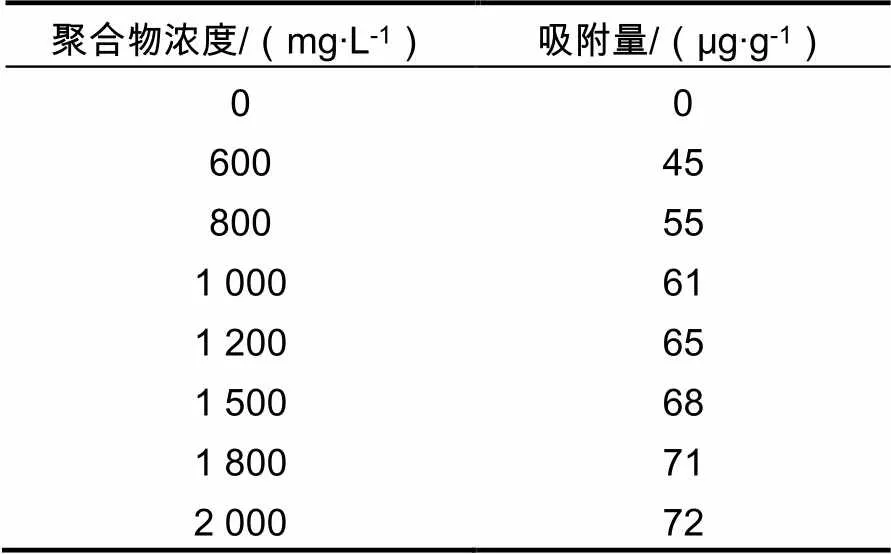

下二门油田Eh2IV油组注聚前期采用MO4000 聚合物,注入0.11 PV;后期更换为ZL–I型,注入0.4 PV,其黏浓关系(清水配制)见图1,聚合物溶液吸附类型为动态吸附,吸附滞留量见表1。

表1 聚合物动态吸附滞留量

2.1.3 历史拟合

拟合时采取定产液量的方法,给定产液量,拟合产油量和产水量,从而拟合含水率。通过反复修改水体大小和其他的一些参数,达到了比较理想的拟合效果[5-6]。统计表明,单井历史拟合较好井达81.4%,历史拟合精度达到了剩余油研究和生产预测的要求。

2.2 密闭取心研究

密闭取心是指在水基钻井液中取得不受钻井液污染的岩心,能真实再现地下储层含油、含水饱和度分布,研究油层的水洗特点和规律,更加直观地判断小层的水驱状况[7-8]。下T5–2410为在下二门油田部署的密闭取心井,取心进尺为88.94 m,收获心长为85.64 m,平均收获率96.29%,密闭率94.14%。

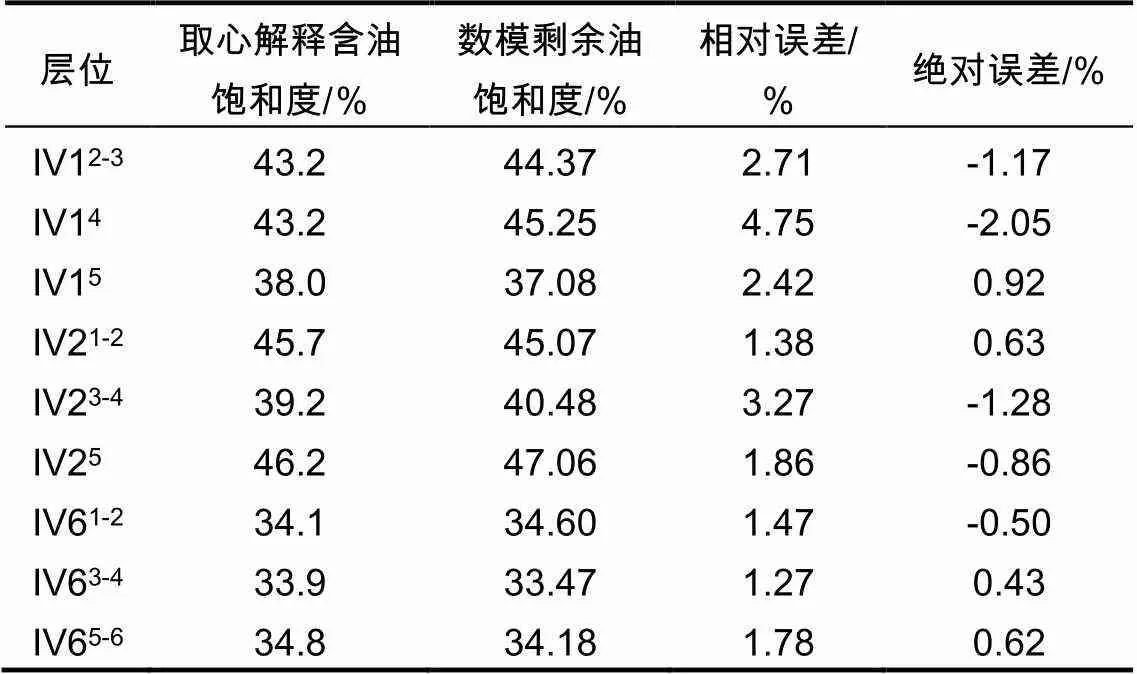

数模拟合与密闭取心井分析化验含油饱和度对比看出,数值模拟结果与密闭取心井解释剩余油含油饱和度相差不大,相对误差1.27%~4.75%,绝对误差为-2.05%~0.92%,吻合程度较好(表2)。

3 剩余油分布特征

3.1 平面剩余油分布特征

3.1.1 剩余储量主要集中在高水淹区域内,占总剩余储量的近70%

通过油藏数值模拟统计不同含水区剩余地质储量,结果表明,下二门Eh2Ⅳ油组各单层已大面积水淹,层系总剩余地质储量为210.6×104t,其中含水大于90%区域的剩余储量为143.6×104t,占全部剩余储量的68.2%;含水小于90%的区域剩余储量为66.9×104t,占全部剩余储量的31.8%。由于地质构造因素、储层非均质性、注采井网的完善程度等原因,平面上水淹并不均匀。

表2 取心解释与数值模拟含油饱和度结果对比

3.1.2 主体区剩余油饱和度低,但剩余储量丰度较高

根据油藏数值模拟对不同区域剩余油储量统计表明(表3),井网较完善的主体部位厚度大,井网注采对应好,由于非均质严重且长期依靠边水能量开采的区域,剩余油多呈斑块状、条带状分布,剩余油饱和度较低,平均为33.6%。但是,主体部位含油面积大、油层厚、叠合好,剩余储量依然较多,含油区主体部位平均叠合剩余储量丰度达65×104t/km2以上,剩余储量109.0×104t,占总剩余储量的51.7%,有利于二次聚合物驱井网调整部署。

3.1.3 断层区域剩余油饱和度高且剩余油储量丰度较高

下二门油田Eh2Ⅳ油组断层发育,断层破碎带注采井网不完善,动用程度差,剩余油饱和度高,平均为42.7%。由于断层区油层厚度大、叠合好,剩余储量依然较多。含油区主体部位平均叠合剩余储量丰度为72×104t/km2,剩余储量为72.53×104t,占总剩余储量的34.4%(表3)。

3.1.4 边水区域及上倾区域剩余油饱和度相对较高,剩余储量丰度低

上倾区域储层物性差,且注采井网不完善,剩余油饱和度较高,平均饱和度43.3%。但由于厚度较薄,剩余储量丰度较低,平均只有6.7×104t/km2。边水区域虽然受边水影响部分区域水淹严重,同时受内部注水井高强度注水影响,剩余油在边部区域重新富集,平均含油饱和度为38.8%。边部区域叠合较差,剩余油储量丰度较低,只有8.4×104t/km2(表3)。

3.2 纵向剩余油分布特征

3.2.1 层间动用差异大,剩余储量主要集中在Ⅳ1、2、6主力小层

各小层之间储层渗透率的差异及注采对应关系的差别,造成各层波及程度、动用程度不同,最终导致各层的采出程度、剩余油储量存在较大差别。根据油藏数值模拟的结果,对各分层储量及剩余储量进行统计分析,单元主力层采出程度高,但由于其原始储量绝对值较大,目前剩余油储量仍然较多。各流动单元的平均采出程度为43.9%。原始地质储量和剩余地质储量最大的单层为Ⅳ15层,采出程度最高为Ⅳ15流动单元,达到48.48%。各层采出程度主要受储层非均质性、井网、地质储量的影响。

3.2.2 大部分主力层含油饱和度较低,但层内差异较大,存在富含油井段

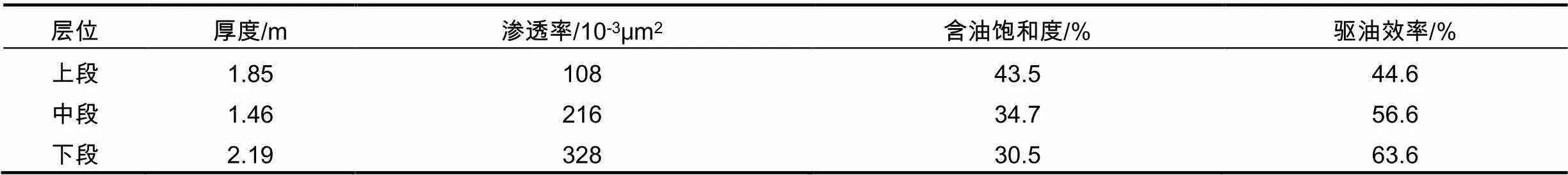

通过现场观察及室内测得饱和度进行校正显示,经过长期聚合物驱,Eh2Ⅳ油组主力小层动用较好,含油饱和度相对较低,一般在35%左右;Ⅳ15含油饱和度最高为43.9%。Eh2Ⅳ油组以河道正韵律及复合韵律为主,正韵律油层下部物性和粒度比上部高,纵向渗透率差异大,在水驱、聚驱开发过程中,注入水首先沿着底部高渗透段突进。由于重力分异的作用,这种突进进一步加剧,正韵律油层底部水淹严重,储层内部动用状况不均匀,剩余油集中于油层的上部。如Ⅳ61–2层上部为灰褐色油浸细砂岩,中下部为灰色油迹含砾细砂岩,上部1.85 m层段含油饱和度比下部高13.0%,驱油效率低19.0%(表4。

表4 T5-2410井Ⅳ61层剩余油饱和度分布

4 结论

(1)油藏数值模拟结果表明,下二门油田Eh2Ⅳ油组平面上剩余油储量主要集中在高水淹区域内,其储量占总剩余储量的近70%;主体区剩余油饱和度低,但剩余储量丰度较高;断层区域剩余油饱和度高,且剩余储量丰度较高;边水区域及上倾区剩余油饱和度相对较高,但剩余储量丰度低。

(2)下二门油田Eh2Ⅳ油组纵向上各流动单元的平均采出程度为43.9%,层间动用差异大,主力层采出程度高;但主力层剩余储量相对多,非主力油层采出程度相对较低。

(3)密闭取心井表明,下二门油田Eh2Ⅳ油组层内动用差异较大,受韵律、物性影响,存在富含油井段。Eh2Ⅳ油组以河道正韵律及复合韵律为主,剩余油集中于油层的上部。

[1] 李洪生,钟玉龙,梁杨,等.双河油田北块Ⅰ5、Ⅱ1-3层系聚合物驱后剩余油分布特征研究[J].石油地质与工程,2010,24(4):55–56.

[2] 邬侠,孙尚如,胡勇,等.聚合物驱后剩余油分布物理模拟实验研究[J].大庆石油地质与开发,2003,22(5):55–57.

[3] 王正波,叶银珠,王继强.聚合物驱后剩余油研究现状及发展方向[J].油气地质与采收率,2010,17(4):37–42.

[4] 郭肖等.润湿性对砾岩油藏剩余油饱和度分布的影响[J].西南石油学院学报,1999,21(4):4–6.

[5] 卢祥国,高振环.聚合物驱油过程中聚合物滞留及残余油分布的数值模拟研究[J].油田化学,1994,11(3):230–233.

[6] 古建伟.高含水开发期基于微观渗流机理的宏观油藏数值模拟研究[D].山东青岛:中国海洋大学博士学位论文,2004.

[7] 韩大匡.准确预测剩余油相对富集区提高油田注水采收率[J].石油学报,2007,28(2):73–78.

[8] 陈程,贾爱林.厚油层内部相结构模式及剩余油分布特征[J].石油学报,2000,21(5):99–102.

编辑:赵川喜

2017–12–13

张振平,工程师,1983年生,2010年毕业于长江大学矿产普查与勘探专业,现从事油田开发工作。

1673–8217(2018)04–0062–03

TE345

A