行为生态学视角下的网络信息查寻行为研究画像*

胡 蓉

(1.西南大学计算机与信息科学学院 重庆 400715;2.南京大学信息管理学院 南京 210023)

1 引言

随着网络信息生态空间的不断成长与演进,网络信息用户、信息资源、信息技术以及信息环境几大要素也相应呈现出全面、持续成长态势[1],网络用户信息查寻行为的生态性特征日趋明显,对用户信息查寻行为的研究也从认知性、个体性研究逐渐扩展到社会性、情境性研究[2],行为生态学开始进入到网络用户信息行为研究者的视野。作为研究生物行为与其环境相互作用的科学[3],行为生态学主要研究生态学中的行为机制[4-5],它融合了行为学、生态学、数学、经济学和社会学等学科知识,其中的最优化觅食、行为决策、能量投资、可变性理论、生境选择、最优社群等理论,能对网络用户信息查寻行为研究起到重要的参考与借鉴作用。为此,Ingwersen曾提出将信息查寻行为与信息环境作为生态整体来加以分析[6],杨阳、张新民也基于觅食理论描述了用户信息查寻行为与所处信息环境之间的关系[7]。那么,作为研究的新视角,行为生态学视角下的网络用户信息查寻行为具体研究什么问题?这些问题是如何被研究的?带着上述问题,文章尝试借鉴用户研究中的“用户画像”思想[8-9],对行为生态学视角下的网络用户信息查寻行为研究进行定性画像分析,将该领域相关研究问题空间、研究理论基础、研究方法等关键要素进行抽象,并用标签化方式经行具象呈现,从而清晰地勾勒出行为生态学视角下网络用户信息查寻行为研究的内核与研究生态图景。

2 背景概念

2.1 行为生态学

行为生态学(Behavioral Ecology)属于生物科学中行为学(Behavioral)和生态学(Ecology)两个学科交叉的领域,在20世纪60年代初发展起来,主要研究生态学中的行为机制。行为生态学有取食行为生态学、防御行为生态学、生殖行为生态学、社会行为生态学、学习行为生态学、通讯行为生态学、时空行为生态学、最适行为预测等庞大的内容体系[3]。其中最优化觅食、行为决策、能量投资、可变性理论、生境选择、最优社群等理论能对网络用户信息查寻行为研究起到重要的参考与借鉴作用。然而,如何有效地将行为生态学研究成果类比与移植到网络用户信息查寻行为研究中,相关研究才刚起步,尚有较大的探索空间。为此,对当前已有的相关研究进行梳理与画像,成为文章研究的原动力,研究画像能勾勒出该领域的初步探索空间与研究概况。

2.2 “用户画像”思想

用户画像(Persona)源自VB之父、交互设计之父Alan Cooper在1998年出版的The Inmates Are Running the Asylum(中文译名《软件创新之路——冲破高技术营造的牢笼》[9])一书,Cooper认为Persona是真实用户的虚拟代表(或称人物原型、人物角色[10]),是建立在一系列真实数据基础上的目标用户模型,它被看作一类客体的内部表征,即一个类别或范畴的所有个体的概括表征[11]。微软、腾讯等公司在做用户研究时常采用用户画像方法,通过用户调研去了解用户,根据他们的目标、行为和观点的差异,将他们区分为3—7个不同类型,并从每种类型中抽取出典型特征,赋予姓名、照片、人口统计学要素、场景等描述,形成真实用户的综合人物原型[12],将用户特征加以聚焦,以标签化的用户模型进行勾勒呈现。从上述意义上讲,用户画像兼具名词和动词性特征,既是一种研究方法,又是一种研究成果,本质上是以个体性质的人物原型代表群体性质的用户特征。作为一种重要的决策、设计、沟通的可视化的交流工具[13],用户画像的建模可分为定性用户画像和定量用户画像[8],业内也有各种关于创建用户画像的方法,如Alen Cooper的“七步人物角色法”[14],Lene Nielsen的“十步人物角色法”等[15],总体上看,这些方法从流程上可以分为3个步骤:①获取和研究用户信息;②细分用户群;③建立和丰富用户画像,其中“丰富画像”是赋予用户画像灵魂的关键步骤,是一个标签化用户模型的过程。

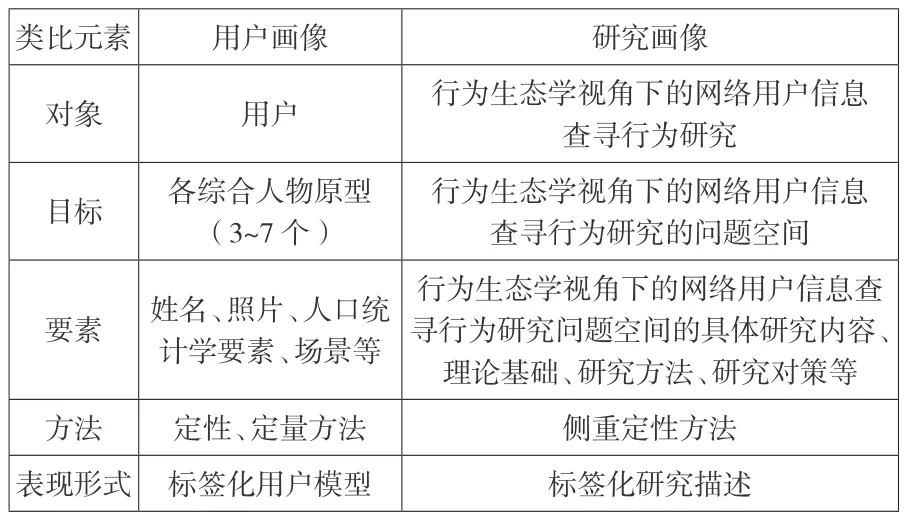

借鉴“用户画像”思想,文章认为,如果把“行为生态学视角下的网络用户信息查寻行为研究”作为研究对象,以类比用户画像中的“用户”,如表1,则该研究对象的研究问题空间可类比用户画像中的各个综合人物原型,进一步,问题空间中各问题的具体研究内容、理论基础、研究方法和研究对策等要素则可运用定性的内容分析加以提炼,形成相应的标签化描述,成为研究的“丰富画像”关键过程。由此,行为生态学视角下网络用户信息查寻行为的“研究画像”具体步骤为:①通过文献调研获取该领域研究现状信息;②细分典型的研究问题空间;③通过内容挖掘,对问题空间及其研究要素进行丰富画像,从而初步勾勒出该领域的研究概况。

表1 “用户画像”思想与“研究画像”的类比

3 相关研究现状

文章首先利用CNKI对“行为生态”进行主题检索,发现研究成果散落在生物行为生态、翻译行为生态、生态化表达、教学行为生态、旅游者行为生态、大学生理性生态人培养、择业教育研究,企业创新与战略管理、产品设计与人机交互领域。此外,关晓兰研究了网络社会生态系统的形成机理,鼓励、引导网络社会行为生态化,进而推动网络社会生态系统持续稳定发展[16];任斐基于生态学视角构建了信息行为的生态理论模型[17]。总体上看,涉及行为生态的相关研究主题较为分散,明确冠以“行为生态”视角的网络用户信息行为研究成果比较稀缺,该领域的研究问题空间尚待进一步挖掘。

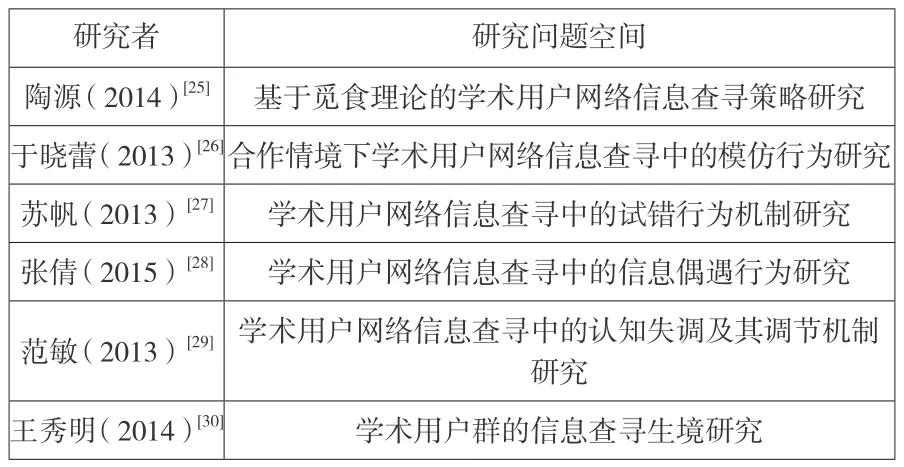

其次,在CNKI中检索基金名称含有“行为生态”的研究成果,发现成果多集中于产业集群领域研究,而明确将网络用户信息行为纳入行为生态学研究框架下的成果如表2,其中,校级和市级项目各1项,发表并被CNKI检索的论文各1篇;国家社会科学基金项目1项,发表并被CNKI检索的论文5篇,均为西南大学邓小昭团队成果。对教育部、国家社科及自科基金项目数据库进一步进行检索,“行为生态”主题的研究项目较少,仅有1项国家社科基金项目明确涉及“行为生态学视角下的学术用户网络信息查寻行为研究(项目编号:11BTQ047)”,研究团队正是邓小昭团队。可见,要对该领域的研究进行画像,对邓小昭团队的相关研究展开追踪是较为准确、高效且可行的方案。

表2 行为生态研究主题的项目支持情况

为此,文章进一步查寻2011年以来邓小昭团队发表的相关论文,以了解该团队研究概况。同时,结合对邓小昭教授本人的简要访谈,笔者获知了该团队的研究设计构想及成果情况,并重点对该团队相关学位论文进行检索、获取(由于学位论文属特种文献,因此部分论文在征得该团队同意后通过特殊途径获取)、阅读与内容分析,从中筛选出6篇密切相关的代表性学位论文。以此为样本原型,从研究问题空间、研究逻辑、研究理论基础、研究方法、研究对策等方面进行研究画像,以初步展现行为生态学视角下网络用户信息查寻行为研究的典型生态图景。

4 研究问题空间与逻辑画像

文献调研和访谈表明,自2011年以来,该团队基于国家社科基金项目,以学术用户(群)为研究对象,从行为生态学、认知心理学以及有限理性假设的视角切入,运用隐喻与类比,从查寻策略、模仿行为、试错行为、信息偶遇行为、认知失调及其调节机制以及查寻生境六大问题空间,揭示学术用户(群)网络信息查寻行为的内在规律与机制,构建起一种信息查寻行为的行为生态学分析框架,形成一个特色研究群落,如表3。

表3 研究问题空间

在整个研究空间的逻辑架构上,相关研究的基本假设为:学术用户是有限理性[25,27,30]的,用户的查寻行为往往受到信息不对称、个人认知能力、系统因素与情境因素等方面因素[25,28]的影响。具体来看,学术用户的网络信息查寻行为受特定觅食需求驱动,在查寻策略制定时会综合考虑信息查寻策略执行的成本与收益情况,形成一定的信息查寻认知图式[25];不仅学术研究新手的查寻行为往往始于“印随”学习式的模仿,学术团队中查寻行为的相互模仿也与集体效能密切相关[26];由于网络环境的变化性和研究任务的复杂性,用户需要通过不断的试错来改进查寻效果[27];在查寻过程中,受学术用户个体背景特征、人格特质与认知风格影响,其目标导向查寻中的信息偶遇行为特征会呈现差异性[28];学术用户在查寻中往往遭遇认知失调,产生欲求不满相关的心理反应与自我调节的行为表现[29];最终,学术用户会通过其所在生境的社会关系收益与信息收益的相关博弈来调整自己的策略,促成学术用户群信息查寻生境系统的不断生长与演化[30]。整个研究空间呈现出学术用户作为生物的人,有着特定人格特质与认知风格的人,以及社会的人,在有限理性条件下所表现出来的网络信息查寻行为的生态图景,研究逻辑画像如图1。

5 研究要素丰富画像

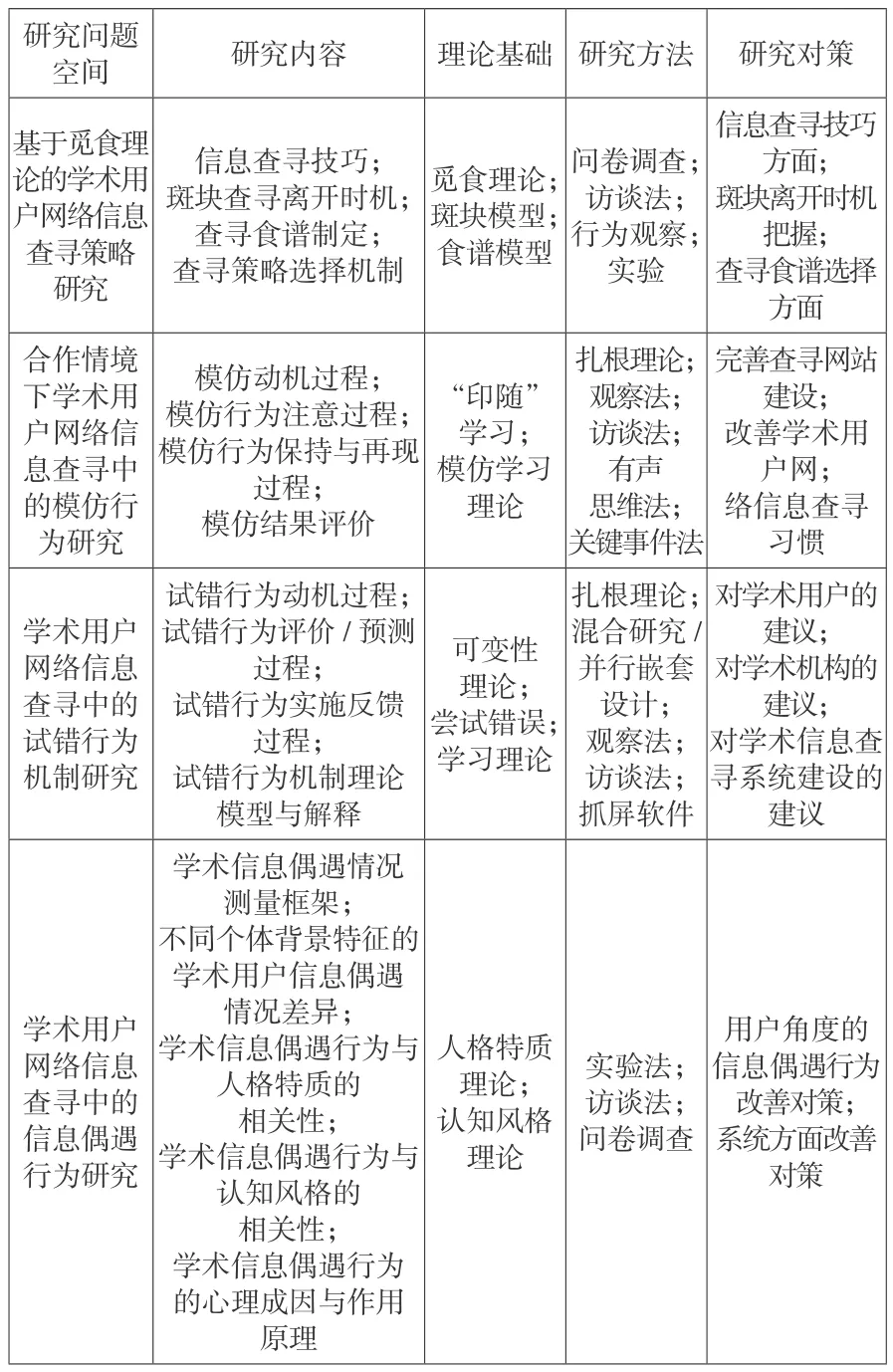

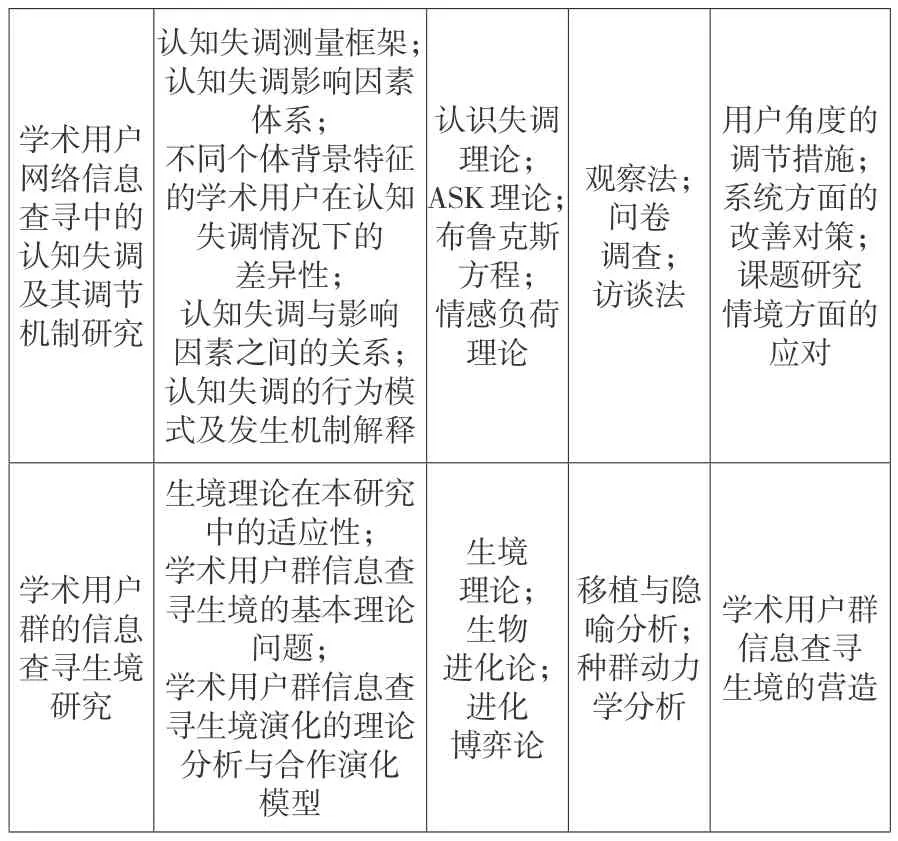

基于内容分析,文章对上述六大问题空间中各自的具体研究内容、研究的理论基础、研究方法以及对策要素进行提炼,形成表4所示的具体要素丰富画像。

表4 研究问题空间具体要素丰富画像

学术用户网络信息查寻中的认知失调及其调节机制研究认知失调测量框架;认知失调影响因素体系;不同个体背景特征的学术用户在认知失调情况下的差异性;认知失调与影响因素之间的关系;认知失调的行为模式及发生机制解释认识失调理论;ASK理论;布鲁克斯方程;情感负荷理论观察法;问卷调查;访谈法用户角度的调节措施;系统方面的改善对策;课题研究情境方面的应对学术用户群的信息查寻生境研究生境理论在本研究中的适应性;学术用户群信息查寻生境的基本理论问题;学术用户群信息查寻生境演化的理论分析与合作演化模型生境理论;生物进化论;进化博弈论移植与隐喻分析;种群动力学分析学术用户群信息查寻生境的营造

从研究内容设计看,上述研究着力从行为生态学、认知心理学视角以及有限理性假设出发,深入剖析基于检索与浏览的学术用户各类网络信息查寻行为的行为成因、行为特征、行为过程、行为影响因素以及行为效果,并由此构建相关的理论模型,梳理出各类网络信息查寻行为的原理、机制与对策。需要说明的是,文章以邓小昭团队的研究问题空间为典型原型,尝试勾勒出该领域的研究概貌,实际研究中各问题空间仍有其他研究者展开相关研究,成为典型原型的相关“个案”。以行为生态学领域的觅食理论为例,当前将该理论类比、移植于网络信息查寻行为研究中,较为成功且典型的成果是信息觅食理论(Information Foraging Theory),该理论最早由来自PARC的Pirolli团队提出[31];Mantovanni对信息觅食理论的框架进行了评价[32];杨阳与张新民[33]、Yang和Zheng[34]对该理论进行了总结;国内学者如柯青与王秀峰[35]、徐芳与孙建军[36]、吴碧薇[37]、王媛媛与刘丽[38]也受信息觅食理论的启发,对信息查寻行为开展了深入的研究;孙玉伟在对用户信息行为的理论基础探源时,则将信息觅食理论作为了用户信息行为研究的生态学基础[39]。当然,上述相关“个案”研究在邓小昭团队的研究成果中均有归纳梳理,起到了将零散的相关研究聚焦于问题空间的作用,由此也印证了以该团队研究成果作为研究问题空间原型的可行性。

从理论基础看,研究的理论基础涉及行为生态学的觅食理论、生境理论、生物进化和进化博弈论,认知心理学的人格特质、认知风格、认知失调、情感负荷理论,学习理论中的“印随”学习、模仿学习、尝试错误学习理论,图书情报领域ASK理论与布鲁克斯方程等,跨学科的理论基础使得行为生态学视角下网络用户信息查寻行为研究的学科交叉性非常明显。

从研究方法看,各问题空间的研究采用了多样化的研究方法,方法设计上既考虑了定性方法的质性呈现,也考虑了定量方法的数据统计与分析,研究中既有混合研究方法中的顺序设计,也有并行嵌套设计研究。其中主要用到的研究方法有访谈法、问卷调查法、观察法、行为观察实验法、扎根理论方法、数学模型方法(如种群动力学分析)、结构模型方法、有声思维法、关键事件法、类比与移植等。由此可见,该领域的研究在方法上较具张力。

从研究结论看,各问题空间的研究结论站在行为生态学视角,一方面可为学术用户深入理解其网络信息查寻行为机理提供合理化解释,也能为其查寻策略提供优化对策;另一方面,相关结论可以为学术机构(如高等教育部门和科研机构)对学术用户信息技能和信息素质的培养与教育提供理论参考,同时为学术信息交流服务系统(如学术资源查寻网站和服务机构等)的改进提供参考和借鉴依据。

6 结论与展望

6.1 结论

研究针对当前行为生态学视角下的网络用户信息查寻行为研究问题空间不够明晰的问题,借鉴用户画像的思想,对该领域进行了研究画像。通过文献调研获知该领域研究现状,细分典型的研究问题空间,以及在内容分析基础上对问题空间及其研究要素进行丰富画像三个环节,初步勾勒出该领域的研究图景,解答了文章引言部分提出的两大问题。研究的主要结论为:

(1)用户画像方法可以尝试移植形成研究画像方法,以标签化的描述方式对研究进行定性画像。此法特别适合处于探索初期的研究领域,能辅助明确与聚焦研究问题空间。

(2)当前行为生态学视角下的网络用户信息查寻行为研究以邓小昭团队为代表,从行为生态学、认知心理学以及有限理性假设的视角切入,沿着查寻策略、模仿行为、试错行为、信息偶遇行为、认知失调及其调节机制以及查寻生境六大问题空间展开研究,初步形成该领域的研究问题空间与研究框架。

6.2 展望

(1)研究要素丰富画像呈现的结果表明,该领域研究具有学科交叉性、研究方法多样性特征。鉴于行为生态学视角涉及的庞大内容体系,网络用户信息查寻行为研究本身也涉及多学科领域知识[39],未来研究的理论基础将不局限于行为生态学、认知心理学、学习理论和图书情报领域相关理论,数学、经济学和社会学等学科知识将逐渐融入到该领域研究中,共同构成该领域研究的跨学科理论基础。同时,除上述研究画像所析出的各种定性定量研究方法外,网络日志法以及更多能够探索行为生态特征的研究方法也将不断被借鉴和吸纳到研究中。

(2)研究画像初步描述了该领域的研究问题空间和研究框架,但该领域的研究问题空间并不局限于此,同时,正如信息觅食理论研究所显示出的研究多样性,各问题空间本身也蕴含着不同的研究角度,因此,可以预见,该领域尚有较大的探索空间和研究潜力,未来的研究画像可随研究的拓展和深入而更加丰富细腻。

(来稿时间:2017年8月)