多发性肌炎/皮肌炎患者MRI影像表现特点分析

1.郑州大学第五附属医院皮肤科(河南 郑州 450052)2.郑州大学第五附属医院医学影像科 (河南 郑州 450052)

王菲菲1 王 瑞1 杨俊亚1郑晓红1 姜喜锋2

多发性肌炎(polymyositis,PM)病因复杂,主要由自身免疫功能异常所致,其特点为弥漫性横纹肌炎症和纤维变性,常累及四肢近端骨骼肌、颈肌和咽部肌肉,可伴发多脏器损害,其中伴有皮肤损害者为皮肌炎(dermatomyositis,DM)[1]。PM/DM可发病于各年龄阶段,患病率0.5~1.0/10万,以5~14岁及45~60岁人群发病率较高,男女患病比例PM约1:5、DM约1:3.75[2]。PM/DM诊断主要依据患者临床表现以及辅助检查结果,近年来,肌肉磁共振成像(MRI)已广泛用于PM/DM检查,其诊断效能收到一定程度肯定[3]。为进一步探讨PM/DM患者MRI成像特点,提高PM/DM早期检出率,笔者对90例PM/DM患者临床资料和MRI图像进行回顾性分析,详情报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性选取2014.6~2017.6我院确诊的90例PM/DM患者临床资料和MRI图像,其中PM54例,DM36例,患者中男性21例,女性69例,年龄19~58岁,平均(43.95±7.62)岁,病程0.4~11年,平均(4.83±0.79)年。诊断标准[4]:①对称性肌无力,主要累及四肢近端肌群,可伴吞咽障碍或呼吸机无力;②肌酶谱升高,以肌酸激酶(CK)升高最为显著;③肌电图(EMG)异常;④肌肉病检异常;⑤特征性皮肤表现,其中具备①~④项可确诊PM,具备①~④项中任意3项可能为PM,具备①~④项中2项怀疑为PM;⑤+①~④项中3或4项可确诊DM,⑤+①~④项中2项可能为DM,⑤+①~④项中1项怀疑为DM。纳入标准:①符合PM/DM诊断标准;②年龄≥18岁;③患者及家属知情同意。排除标准:①合并其它肌肉组织病变或大腿外伤、手术史;②伴严重系统性疾病;③临床资料不全。

1.2 检查方法 采用3.0T超导磁共振仪(GE Medical System Signa-HDx3.0T,美国GE公司)对90例PM/DM患者大腿肌肉进行MRI检查,扫描水平双侧腘窝至髂前上棘连线,采用8通道体部线圈,依次进行冠状位和轴位自旋回波序列(T1WI)、快速自旋回波序列(T2WI)、短时翻转恢复序列(STIR)扫描。扫描参数:T1WI(TR 480ms,TE 10.2ms);T2WI(TR 3600ms,TE 88ms);STIR(TR 4200ms,TE 120ms);矩阵224×320,层厚6mm,间距1mm,视野(FOV)40cm×40cm。

1.3 图像处理 由2名MRI影像医师共同完成,采用GE ADW4.4图像工作站阅片并记录病变形态、位置范围以及相应信号特点。

1.4 统计学方法 计数资料以(n)或(%)形式表示,采用χ2检验;计量资料以(χ-±s)表示,采用t检验;数据分析使用SPSS19.0软件,以p<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 四种检查方法比较 90例PM/DM患者中,CK检出71例(78.89%),EMG检出64例(71.11%),病理活检检出74例(82.22%),MRI检出83例(92.22%),其中MRI灵敏性明显高于CK、EMG和病理活检(χ2值依次为6.474、13.395、4.038,p<0.05)。

2.2 MRI图像特点

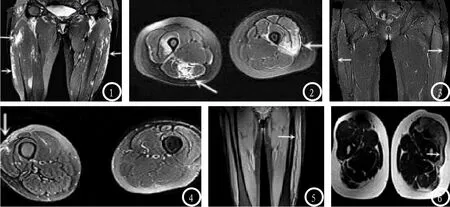

2.2.1 肌肉炎性水肿:74例患者可见肌肉炎性水肿,占82.22%,图像特点为长T1长T2,病变肌束冠状位和轴位T1WI低信号或等信号,与正常肌群相近;T2WI和STIR呈高亮信号(图1-2),以两侧对称弥漫性分布多见(65例),也可见散在分布的多发小片状病灶(9例)。肌纤维形态结构未受明显影响,肌束间边界清楚。受累肌群以股外侧肌受累最常见38例(42.22%),其余依次为盆底肌群26例(28.89%)、股二头肌及半膜肌22(24.44%)、髂腰肌4例(4.44%)。

2.2.2 皮下软组织水肿:共34例患者受累,常伴脂肪浸润和肌肉水肿,呈线状或网格状病灶,是DM重要表现之一,T1WI表现为低信号或等信号,T2WI和STIR呈异常高信号(图3-4)。

2.2.3 肌筋膜炎:共56例患者受累,T1WI表现为低信号或等信号,T2WI和STIR呈带状高亮信号,常与肌肉炎性水肿共存(图5-6)。

2.3.4 肌肉萎缩伴脂肪浸润:共11例,MRI图像特点为肌束变细,肌间隙变宽,脂肪组织弥漫性浸润,T1WI、T2WI和STIR示正常信号肌群内出现点状或小片状高信号病灶。

3 讨 论

PM/DM多为亚急性或慢性起病,临床表现主要有进行性四肢近端肌无力,伴明显压痛,以及皮肤、消化道等相应器官系统受累表现,缺乏典型症状,早期诊断困难[5]。PM/DM常用检查方法主要有血清CK检测、EMG和肌肉活检,其中CK缺乏特异性,而EMG和肌肉活检均为有创性检查,患者耐受性较差,难以重复进行,导致现行PM/DM诊断标准存在一定局限性[6]。MRI检查对软组织成像较为清晰,正常肌肉MRI表现为均匀中等信号[7],T1WI可见肌束间条纹状高信号为肌膜上脂肪组织;而T2WI所示肌间隙条纹状高信号为结缔组织,用于PM/DM诊断,敏感度和特异性较高,而且安全无创,可重复性好。

PM与DM患者MRI表现大致相同,主要为长T1长T2或短T1长T2,前者为肌肉炎性水肿,后者为脂肪浸润[8]。PM/DM患者以四肢近端肌群损伤为主,临床表现为进行性肌无力,穿刺活检可见横纹肌肌膜液化坏死,肌纤维萎缩,肌间隙变宽并可见新生小血管及淋巴细胞浸润,而MRI影像表现可一定程度反映其病理改变[9]。MRI检查采用T1WI、T2WI和STIR序列取冠状位和轴位扫描,根据其图像特点,本文45例PM/DM患者病理改变大致有以下几个方面:①肌肉炎性水肿:病变肌群T1WI长信号,与健康肌肉组织难以区分,T2WI和STIR则表现出明显高信号,多为两侧对称分布;炎性水肿常累及结缔组织,在STIR序列呈网格状高信号;②肌肉脂肪浸润:T1WI、T2WI均可显示肌群内脂肪浸润,且T1WI可清晰显示肌纤维形态结构,用于观察脂肪浸润效果优于T2WI,因T2WI信号强度与水肿相近,难以鉴别,STIR成像清晰,表现为絮状高亮信号;③肌筋膜炎:病例改变为肌筋膜水肿增厚,因此T1WI呈低信号,辨别能力较差,T2WI和STIR呈弧线状高亮信号;④肌肉萎缩:多见于慢性患者病程较长者,病理改变为肌肉萎缩伴纤维化,主要根据T2WI和STIR图像进行鉴别,病变肌群表现为高亮信号,肌束轮廓、界限清晰。此外,MRI还可清楚显示病变分布情况,90例患者中累及股外侧肌38例(42.22%),盆底肌群26例(28.89%)、股二头肌及半膜肌22(24.44%)、髂腰肌4例(4.44%),与现阶段临床研究结果表明PM/DM最常累及下肢近端外侧肌群结果基本一致[10],可指导临床EMG检查或穿刺活检定位,有效减少病检假阴性出现。

图1-6 MRI诊断PM/DM患者影像学表现。图1-2 双侧大腿肌群炎性水肿,质子加权相冠状位和轴位呈高信号;图3-4 皮下软组织水肿,质子加权相冠状位和轴位可见网格状改变;图5-6 肌筋膜炎,质子加权相呈带状高亮改变,同时可见股外侧肌炎性水肿。

除了识别和定位病灶,鉴别病理改变,MRI还可用于监测患者病情,其原理是T2信号强度可随肌肉炎性水肿程度变化,有研究表明,PM/DM患者下肢MRI检查T2信号值与患者下肢肌群肌力、运动功能以及关节活动度等均具有明显相关性,用T2值对PM/DM患者炎症程度进行量化评估有效可行[11]。与血清肌酶、EMG、穿刺活检相比,MRI检查不仅结果准确,而且安全无创,可重复性好。MRI可以设置不同参数或选择不同层面成像,从多个角度提供不同信号表现,不仅能检出早期病变,同时能准确定位,联合其它检查方法可明显提高早期水平,用于临床PM/DM筛查效果明显。

综上所述,MRI检查无辐射、无创伤、不易受其它因素干扰,可重复性极好,T1WI对脂肪浸润成像清晰,T2WI和STIR则可明显分辨肌肉水肿、萎缩,肌筋膜炎等病变,诊断灵敏度和特异度较高,协助其他检查方法可明显提高PM/DM早期检出率,同时可用于监测病情进展及疗效,对PM/DM诊断和治疗都具有重要意义,适合临床推广。