消费者对质量认证果品高价支付意愿分析

王丽佳,霍学喜

(1. 兰州大学农业农村部草牧业创新重点实验室,草地农业生态系统国家重点实验室,甘肃 兰州 730020;2. 西北农林科技大学经济管理学院,陕西 杨凌712100)

近年来,层出不穷的食品安全事件在提高消费者食品安全风险意识同时,也为相关研究者与政策制定者敲响警钟。从“孔雀石绿”鲑鱼、“苏丹红”鸭蛋、“三聚氰胺”奶粉事件到“地沟油”、“瘦肉精”等重大食品安全事件的发生,政府部门日益重视食品安全问题。随着生活水平的提高与消费结构的转变,消费者对安全食品的需求也越来越大;但食品安全问题的频发,致使消费者对食品市场安全逐步失去信心。具有质量安全认证的食品可部分解决市场与消费者之间关于食品质量安全的信息不对称问题。食品质量安全认证作为食品安全风险预防机制能给企业带来更多收益[1],但会增加企业的运行成本[2],进而导致具有质量安全认证食品的价格高于未获得质量安全认证的食品。由此,了解消费者对获得质量安全认证食品的购买意愿,准确把握影响消费者高价支付意愿的因素对未来我国食品安全市场的构建具有重要的现实意义。

纵观国外学者关于食品安全的研究,可归纳为基于农户和消费者两个视角。从农户视角的研究认为保障食品质量安全必须从生产者源头抓起[3],农药残留物是影响鲜食食品安全的重要因素[4],指出诸多食品安全问题是由农户在农作物种植和家畜养殖过程中,对高毒农药和抗生素的过量使用引起的[5-6]。从消费者视角的研究则主要集中在消费者对可追溯食品或安全食品的支付意愿方面。诸多学者采用实验经济学方法,以猪肉[7-8]、茶[9]、羊肉[10]和西红柿[11]等为例,分析消费者对质量安全认证食品、“绿色食品”,以及生态友好型食品的高价支付意愿,指出消费者的年龄、受教育水平和家庭收入等因素均是影响其高价支付意愿的因素[12-13],消费者的食品安全风险意识的差异也显著影响其支付意愿[14]。还有学者通过研究发现消费者对绿色蔬菜的高价支付意愿高于绿色肉类食品[15]。

2008年三聚氰胺事件的发生很大程度上诱发消费者对中国农产品质量安全问题的质疑,及对中国食品消费的警惕。与此相对应,国内学术界也开始关注消费者对可追溯或安全食品的高价支付意愿及其影响因素。该类研究多以猪肉为调查案例,采用选择实验或实验拍卖等方法进行分析,发现消费者对质量可以得到保证的食品的支付意愿高于质量未能得到保证的食品[16],食品的内在属性,包括营养、口感和品质等,是影响消费者高价支付意愿的最重要因素[17],对可追溯食品而言,消费者对信息真实性的政府认证属性具有最高的支付意愿[18]。此外,消费者对政府公共管理的信任程度也是影响其对安全认证食品购买行为的显著因素[19]。

改革开放以来,我国城乡居民水果消费快速增长,家庭人均全年鲜瓜果消费量从1978年的5.5 kg上升到2016年的43.9 kg(数据来源:《中国统计年鉴2017》)。苹果作为中国重要水果,2012年其产量占世界鲜食苹果总产量的57.3%,居世界首位[20]。目前我国人均鲜食苹果消费量为13.2 kg/a,虽超过8.2 kg/a的世界人均消费水平,但仍远低于欧洲、北美和其他苹果高消费国家[21]。为推广居民膳食结构多样化,改善居民营养状况的健康消费模式,《中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)》关于发展目标中指出,到2020年,实现中国人均全年水果消费60 kg的目标[22]。

通过对已有文献整理发现,国内相关研究多集中于动物产品,而关于果品消费者的研究也多是分析其消费行为与需求偏好等[23-24]。通过比较分析发现相比法国、西班牙而言,中国鲜食果品的质量是最低的[25]。随着生活水平的提高,人们的消费结构也随之发生转变,但对于鲜食果品消费者的支付意愿的研究较少。因此,有必要分析消费者对鲜食果品质量安全问题的态度和购买意愿。同时,鲜食果品加工商和零售商也需要了解消费者对质量认证果品的高价支付意愿,以更准确和有效地实施市场策略[26]。苹果作为我国最重要的果品之一,本文将以获得质量安全认证的苹果为例,基于中国传统地理大区中的经济分区标准,选取我国东部(浙江省宁波市)、中部(湖北省武汉市)、西部地区(贵州省贵阳市和甘肃省兰州市)城市居民鲜食苹果消费者为调研对象,在把握城市消费者鲜食苹果消费情况和消费者对果品类食品安全问题态度基础上,采用因子分析法和Probit模型,对影响消费者高价购买获得质量安全认证果品意愿的因素进行分析,进而判断影响消费者高价购买获得质量安全认证果品的因素;并结合消费者对以果品类为代表的食品质量安全存在问题的认知、消费者对食品质量安全认证标识的态度,为未来提高消费者高价购买获得质量安全认证标识的食品意愿提供重要依据。

1 研究方法

1.1 Probit模型

Probit模型是一种服从正态分布的广义线性模型,被解释变量是一个0,1变量,事件发生的概率依赖于解释变量。本文将Probit模型看作是潜变量模型的一种,模型设计为[27]:

式中:ε是随机变量,服从标准正态分布 ε~ N(0, 1);i=1,2,…,n。参数β是需要模型估计的极大似然变量,估值曲线为S型的累积正态分布,Yi是观测不到的潜变量; x1,x2,…,xn表示随机变量向量。Probit模型的估计结果可解释为:当被解释变量为1时,解释变量发生变化对事件发生概率的影响作用。

本文研究目的是试图找出消费者高价支付获得质量安全认证果品意愿的影响因素,因此被解释变量是消费者的支付意愿,即0表示消费者不愿意支付更高的价格购买获得质量安全认证的果品,1表示愿意支付更高价格。

1.2 因子分析法

使用因子分析的前提条件是原始数据各变量之间存在较强的线性相关关系[28]。鉴于问卷中涉及12项果品生产与销售相关变量,诸多变量间可能存在显著相关性,若将12项变量带入Probit模型中,可能影响意愿分析结果的准确性。因此,文章首先采用SPSS16.0软件,对12个变量间相关性进行检验。

检验原始变量之间是否存在较强的线性相关关系假设的方法主要有巴特莱特(Bartlett)球性检验和KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验。巴特莱特球性检验主要用于数据分布及各个变量之间独立情况的检验[29];KMO检验则通过观测变量间简单的相关系数和偏相关系数大小关系,来测度原始数据是否适合做因子分析,且当KMO值越接近于1时,表示变量间的共同因素愈多,越适合进行因子分析。

需要指出的是,采用因子分析方法时,样本容量对因子分析结果的精确性有重要影响。学者们一致认为样本容量越大,应用因子分析法测算的结果越趋于精确与稳定[30]。且观测变量(样本)数与测度项(因子)之比大于10,即可用因子分析法[31]。本次调研样本总数为504,测度项12项,本文在样本数方面适用于因子分析法。

1.3 数据来源

本文所用数据来源于课题组在2016年7—9月的实地调研数据。以鲜食苹果消费者为例,采取随机抽样方式,对东、中、西部地区的主要超市和果品批发市场的城市居民鲜食苹果消费行为、高价支付获取质量安全认证果品支付意愿进行问卷调查。其中,东部地区为浙江省宁波市,中部地区为湖北省武汉市,西部地区为贵州省贵阳市和甘肃省兰州市。最终获得504份有效问卷,其中,宁波市90份、武汉市162份、贵阳市126份、兰州市126份。

调查问卷主要围绕三个方面内容:消费者一般经济特征,包括受访者性别、年龄、受教育程度、月收入等;消费者鲜食苹果购买行为特征,涵盖受访者对鲜食苹果品种、产地、购买时注重的方面等;消费者对鲜食苹果质量安全问题的态度与高价支付意愿,涉及苹果质量安全关注程度、对果品类食品安全问题的了解程度、解决果品类食品安全问题的方式等方面。

需要指出的是,本文将 “高价”界定为获得质量安全认证鲜食苹果的价格比未获得质量安全认证苹果的价格高1元/kg。该数据基于前期预调研工作。在预调研问卷中,设有问题:“请问您是否愿意以高于市场平均价格购买获得质量安全认证的鲜食苹果?如果愿意,愿意多支付多少元/kg?”基于预调研数据发现,消费者平均愿意多支付1元/kg的价格购买获得质量安全认证苹果。因此,在正式调研过程中,在询问消费者支付意愿的时候,将“高价”界定为1元/kg。

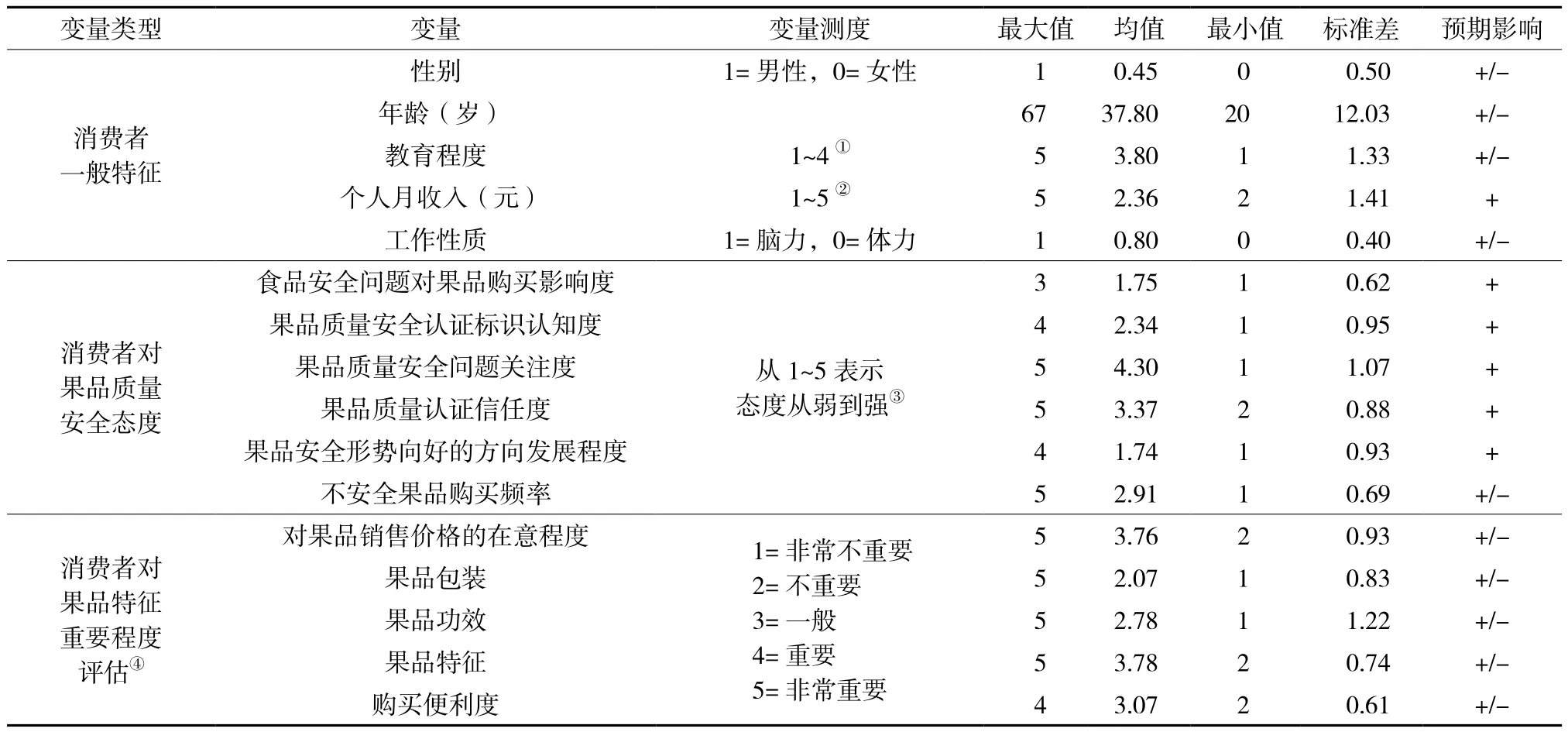

1.4 变量选择

在Probit模型中,解释变量主要涉及消费者一般特征、消费者对果品质量安全态度,消费者对果品不同生产与销售特征重要程度评估。具体测度方法与变量设置见表1。

2 结果与分析

2.1 描述性统计分析

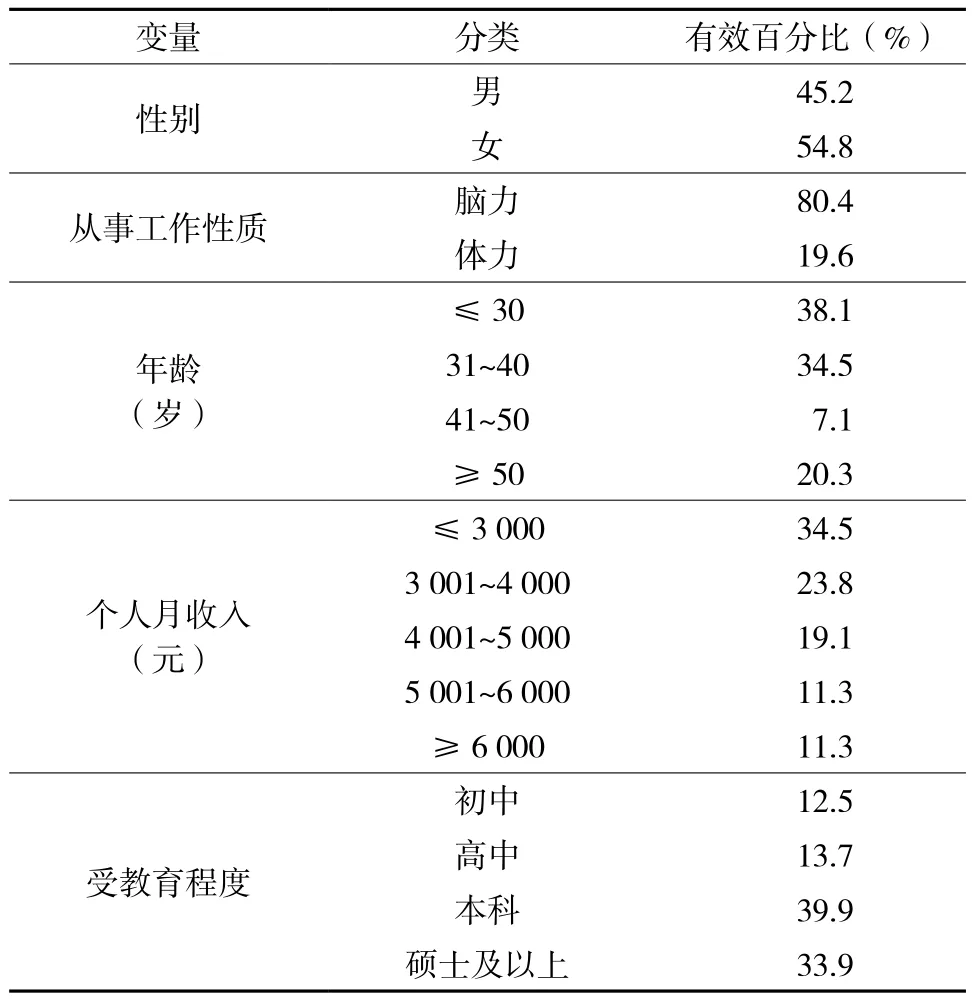

鉴于女性群体多为家庭食品消费的主要计划者和采购者,本次随机抽样中,女性消费者占比较高(54.8%)。表2中苹果消费者经济特征统计结果表明,鲜食苹果主要消费群体为脑力劳动者(80.4%);平均年龄为37.8岁;受教育程度最低的为初中毕业,占样本总数12.5%,33.9%的消费者具有硕士及以上学历;58.3%的消费者个人月均收入低于4 000元;仅有11.3%的消费者月均收入在6 000元以上。

表1 变量设置Table 1 Parameters for the Probit model

表2 消费者经济特征与基本情况统计(样本总数504)Table 2 Socio-demographic distribution of respondents in the sample (Number=504)

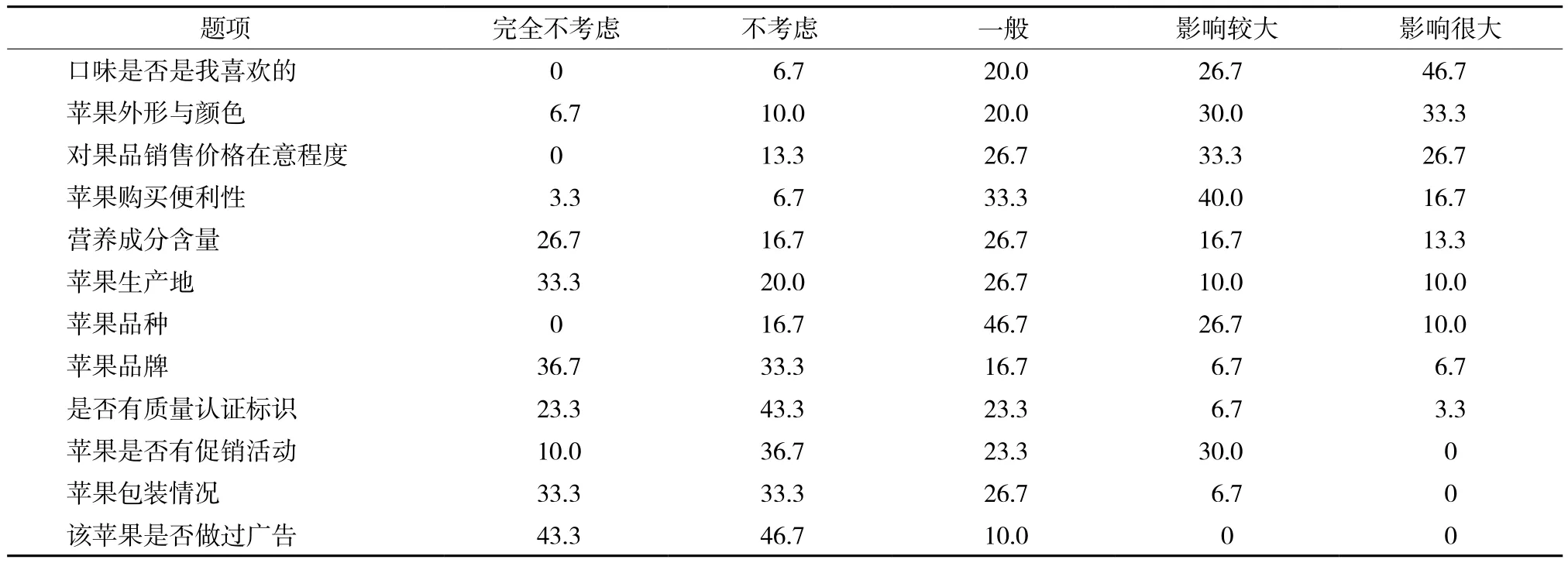

整体来看,对消费者苹果购买及消费行为影响最大的三个方面分别是:“口味是否是消费者喜欢的”(46.7%)、“苹果外形和色泽”(33.3%)和“对苹果销售价格的在意程度”(26.7%); 56.7%的消费者认为“果品购买的便利性”也是影响其购买行为的重要因素。此外,九成的消费者在购买苹果时完全不考虑该果品“是否做过广告”;66.6%的消费者认为“苹果包装情况”对其购买行为没有任何影响;46.7%的消费者认为促销活动也不会影响其购买行为。仅有10.0%的消费者关注果品质量安全的相关检验证明(表3)。表明,现阶段消费者在进行果品选购时,仍然以果品的色泽、味道、外观等感官方面和果品售价为选购安全果品的标准,而忽视果品安全的相关检验证明。

值得注意的是,30.0%的消费者认为“苹果营养成分含量”也是其购买苹果的重要因素之一。结合调研数据发现,将“苹果营养成分含量”作为购买重要因素的消费群体是以脑力劳动为主的、具有较高学历的,已经成家且有孩子的中青年群体。鉴于知识背景和职业特点,该群体在日常食品消费时越来越注重合理的营养搭配和养生保健。

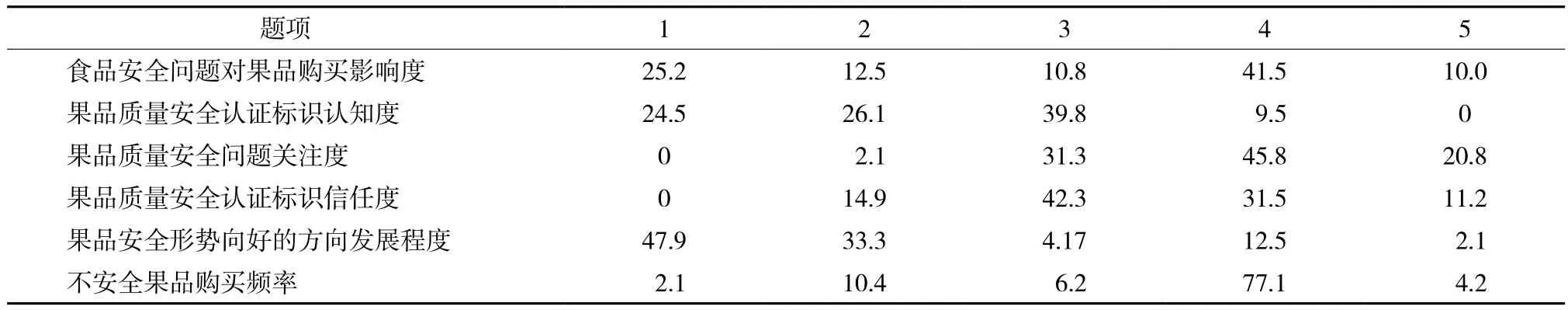

消费者对苹果质量安全认证标识的关注度非常低,仅有9.5%的消费者表示认识果品质量安全认证标识,50.6%的消费者表示“不了解”或“完全不了解”相关认证标识(表4)。有2/3的受访者表示对以果品为代表的食品质量安全问题表示“关注”和“非常关注”。25.2%的受访者表示其对果品的购买行为完全不受其他食品质量安全问题的影响,51.5%的消费者明确表示其果品购买行为受目前市场中存在的食品质量安全问题影响较大。

表3 消费者购买苹果时注重的因素重要程度评估(%)Table 3 Level of importance valued by consumers (%)

值得食品安全质监部门和涉果企业关注的是,仅有42.7%的消费者对已经获得质量认证的果品的质量表示信任或完全信任;42.3%的消费者表示持中立态度。这表明,消费者对市场上获得质量安全认证的果品信用仍持怀疑态度。当问及“是否愿意为获得质量认证的苹果支付更高的费用”时,36.3%的消费者表示不愿意支付该部分费用。此外,八成以上消费者表示购买不安全果品的频率较高(例如苹果外表光鲜,内部变黑或腐烂)。81.2%的受访者对目前我国食品安全问题担忧程度很高;仅有14.6%的消费者认为“我国食品安全问题正在向好的方向发展”。

表4 消费者果品质量安全问题态度(%)Table 4 Attitudes toward fruit safety(%)

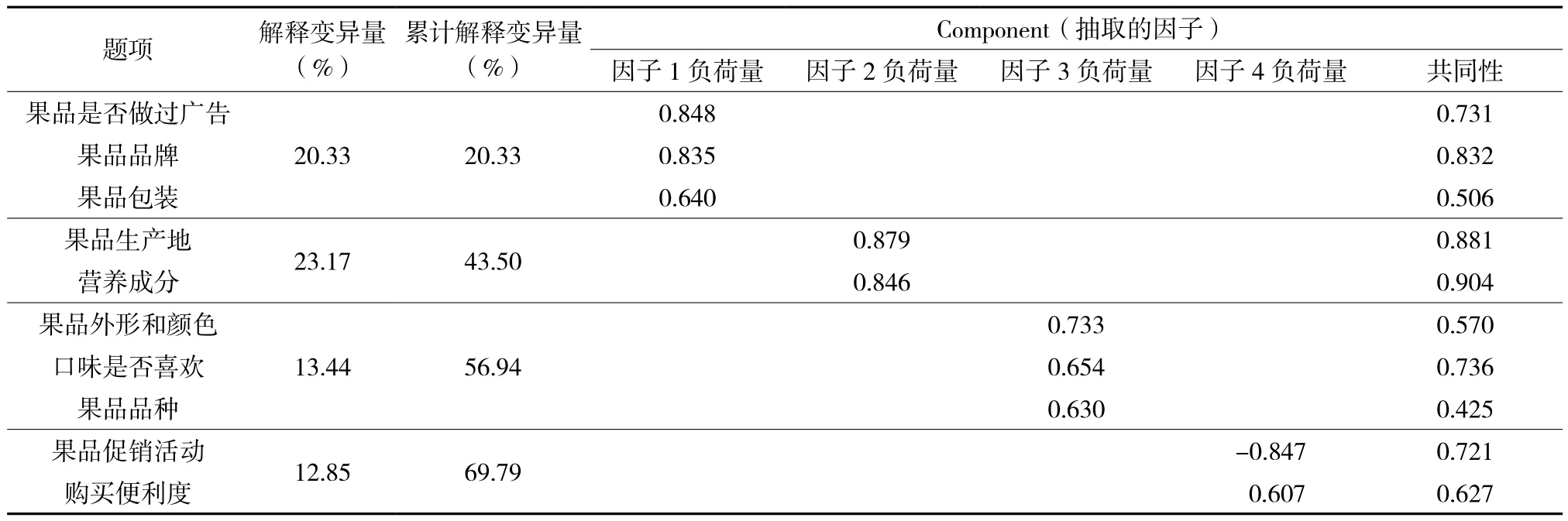

2.2 果品特征变量的主成分分析

以因子分析累积贡献率最低应为50%的标准[32],基于因子特征值和旋转后因子矩阵,采用主成分方法最终抽取4个因子作为公共因子,并使用最大变异法(Varimax),转轴后去掉因子负荷量小于0.1的系数,依据从大到小的顺序进行排列,做出因子分析摘要表。表5中,巴特莱特球形检验统计量值为1 069.676,自由度为66,P值为0.000,达到显著。即代表母群体的相关矩阵间有共同因素存在,适用于因子分析。KMO测度统计值为0.665,表明采用的原变量相关性符合因子分析的要求。

从表5可知,果品是否做过广告、品牌和包装与第一主成分的相关系数较高,将第一主成分定义为“果品包装”主成分;果品生产地和营养成分在第二主成分上的载荷较大,将第二主成分定义为“果品功效”主成分;果品的外形和颜色、口味是否是消费者喜欢和果品品种与第三主成分相关程度较高,将第三主成分定义为“果品特征”主成分;果品促销活动和购买便利程度在第四主成分上的载荷绝对值较大,将第四主成分定义为“购买便利度”主成分。

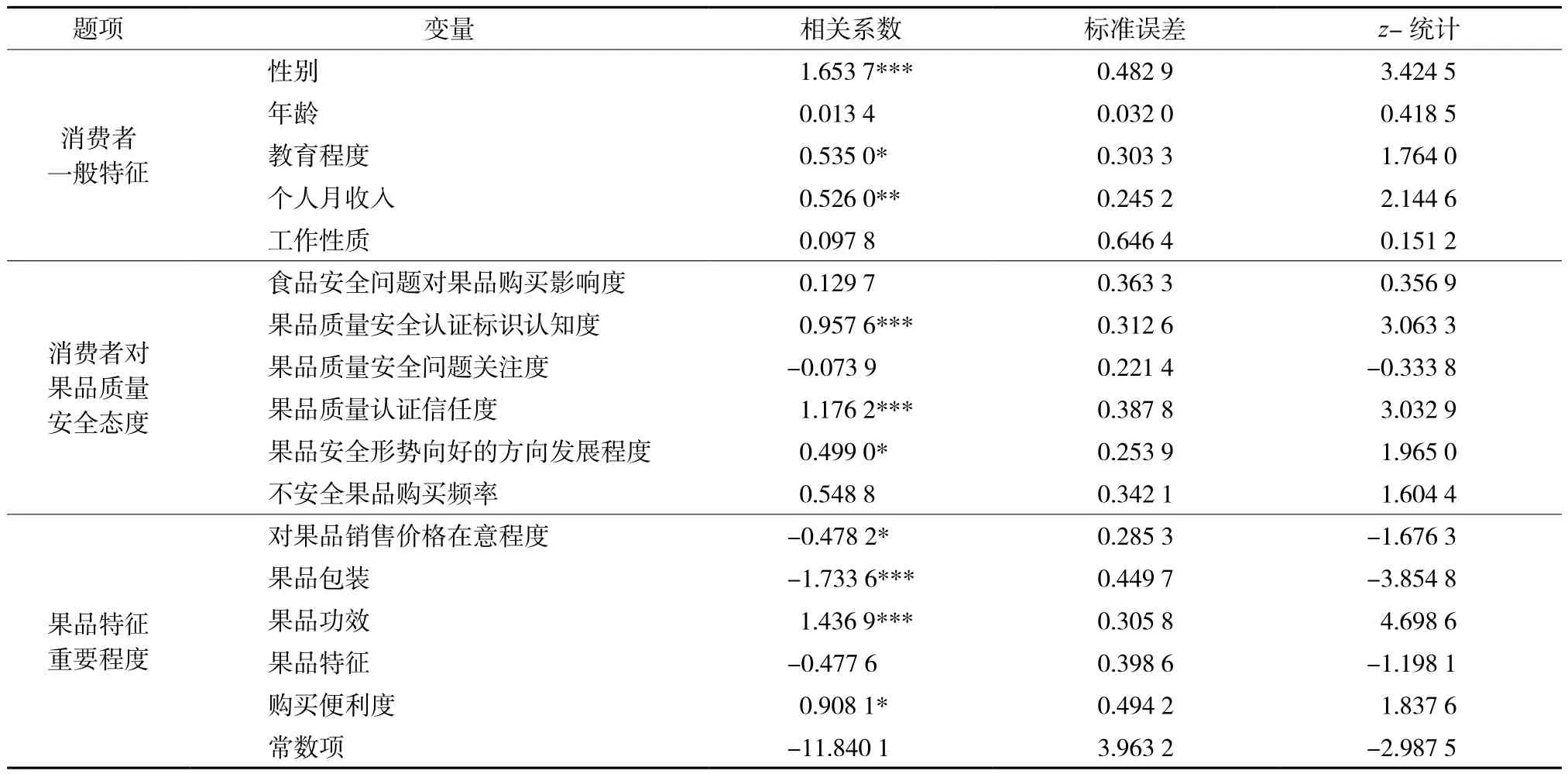

2.3 消费者高价支付意愿影响因素分析

504个样本总数中,愿意高价购买获得质量安全认证果品的样本数为321人,不愿意高价购买获得质量安全认证果品的样本数为183人。Probit回归结果显示,消费者的性别、受教育程度和个人月收入对其为获得质量认证的果品支付更高价格的意愿产生显著正向作用(表6)。随机抽样描述性统计结果显示,鲜食苹果的女性消费者居多(54.8%),但在实证分析消费者高价支付获取质量认证果品意愿方面,男性较女性支付的可能性更高。原因在于,相对女性消费群体,男性消费者果品购买行为受价格影响程度较低;且男性消费者对食品质量安全问题关注度较高。

表5 因子分析摘要表Table 5 Factor analysis results

从消费者对果品质量安全态度方面来看,消费者对果品质量安全认证标识的认知度或熟悉度越高、对果品质量认证的信任度越强,对目前我国果品质量安全向好的方向发展的认可度越高,其为已经获取质量安全认证果品支付更高购买价格的可能性越大。

从消费者对果品不同特征重要程度评估角度看,变量“果品功效(主要包括果品产地与果品营养成分)”和“果品购买便利性”与消费者支付高价购买获取质量安全认证果品的意愿显著正相关。即对果品所含营养成分(例如目前市场上的富硒苹果)、果品产地(如苹果优势产区),以及果品购买地点(如超市、果品专营店、住房附近小市场等)重视程度越高的消费者,其高价购买获取质量安全认证果品的意愿越大。

消费者对“果品销售价格”和“果品包装(涉及果品品牌、果品广告,果品包装)”的重视程度与其支付意愿显著负相关。即认为果品销售价格和果品外在包装与广告等促销不重要的消费者,越有较高的意愿高价购买获得质量安全认证的果品。对价格敏感或在购买果品时价格对其影响很大的消费者,其不愿意支付高价购买质量安全果品的可能性越大。

表6 Probit模型估计结果Table 6 Parameter estimates from the Probit model

需要指出的是,在模型拟合初期,构建了三个哑变量分别表示东部地区(宁波市为1,其他地区为0),中部地区(武汉市为1,其他地区为0)和西部地区(兰州市和贵州市为1,其他地区为0),以期探寻区域差异是否对消费者的高价支付意愿有显著影响,但因三个地区虚拟变量的模型拟合结果均不显著,为了减少自变量个数,故舍弃了地区虚拟变量。

3 结论与建议

3.1 结论

研究表明,受教育程度较高,个人月收入较高的男性消费群体高价购买获得质量安全认证食品的意愿也较高。消费者在进行果品购买时,最为关注的是果品的口味、色泽、新鲜程度等感官特征,以及果品价格,而对果品包装、品牌和促销情况并不敏感。同时,对果品产地、果品营养成分和果品购买便利性等重视程度越高的消费者,其高价支付意愿越强烈。

整体上,消费者对市场中已经获得质量安全认证的果品类食品的认知度和信任度均较低,反映出消费者缺乏食品质量安全认证相关知识,也表明消费者对我国食品质量安全监管机构缺乏信任。此外,对质量安全标识认知度和对食品质量安全问题关注度较高的消费者,更愿意高价购买获得质量安全认证的果品。

3.2 建议

1)控制质量认证成本以降低质量认证果品的销售价格。即使消费者认为通过质量安全认证的果品对健康有利,但由于受到经济收入的影响,还是会购买较为便宜的,没有质量安全认证的果品。政府应当采取措施控制质量认证的成本以降低该部分食品的销售价格。

2)食品质量监管部门严格按照相关标准进行检测,保证获得认证果品类食品的质量安全。信息不对称是食品市场中存在的主要问题。因此,政府质检部门通过严格检测,以质量认证的形式为消费者提供可信赖的果品质量安全信息,是提高消费者高价支付意愿的重要手段。

3)明晰食品监管部门职责,加强对发生食品安全问题企业的惩罚力度。食品质量安全问题的频发使得消费者对食品市场失去信心。构建有效的监管系统,加强监管力度,以减少并阻止食品安全事件的发生,恢复消费者对食品质量安全监管形势向好的方向发展的信心。