论我国法律修改的三种方式

(四川大学 法学院,成都 610041)

“法律必须稳定,但又不能静止不变。因此,所有的法律思想都力图协调稳定必要性与变化必要性这两种彼此冲突的要求。”[1]4美国法学家庞德的这句话道出了一个普遍规律,那就是良好的法律应当能够在稳定和变化之间保持协调。为实现这种协调,各国创设了多种法律制度,而法律修改就是其中之一①。

在我国,法律修改的重要性与日俱增。中国特色社会主义法律体系形成后,我国已经从“立法时代”迈入了“修法时代”[2]。2011年,时任全国人大常委会委员长的吴邦国在“形成中国特色社会主义法律体系座谈会”上的讲话指出:“我们要高度重视法律的修改完善工作,这既是完善法律体系的内在要求,也是今后一个时期立法工作的重要任务。”[3]在随后公布的十二届全国人大常委会立法规划中,修改类立法项目的数量首次超过制定类立法项目,所占比重超过五成②。这标志着我国立法机关的工作重心已经从法律制定转移到了法律修改上。

目前,学界对法律修改的研究过于理论化,难以为立法机关修改法律提供有效的操作指引。例如,法律修改方式的分类是已有法律修改研究的一项重要内容。根据修改的程度或涉及的条文数量,论者往往将法律修改分为全面修改和部分修改两种方式。所谓全面修改,指的是对法律所作的大量的或者全局性的修改,而部分修改则是指对原法所作的少量的或者局部性的修改[4]538。对这一理论分类,我们首要的疑问是:不管“全面”还是“部分”,都属于高度不确定的概念,实践中该如何判定?此外,这样的理论区分对于立法机关修改法律又有何指导意义?总之,现有的研究思路急需调整,研究状况也应当改变。

依照全国人大法工委的权威观点,法律修订、法律修正和法律修正案是我国法律修改的三种方式[5]184。立法机关运用不同的法律修改方式,一方面期望实现的修改目标不同,另一方面操作的过程和技术也存在不小的差异。不过,学界不仅尚未对我国现行的法律修改方式做出贴近立法机关法律修改实践的清晰阐释,而且存在不少知识上的盲点乃至误区③。有鉴于此,本文将对这三种法律修改方式逐一进行探讨,提炼出它们各自的特点,分析它们存在的问题并提出相应的改进建议,以期为立法机关今后的法律修改工作提供学理上的参考。

一 法律修订

根据学界通说,法律修订是立法机关全面修改法律所采用的方式[6]。之所以称之为全面修改,一方面是因为在形式上,法律修订所涉及到的法律条文的数量通常较多,修改的范围和幅度较大,如有学者干脆将全面修改的“全面”量化为“涉及原法一半以上条文的修改”[7]220;另一方面,从内容上来看,法律修订往往还涉及到法律的主要目的、基本原则、主要制度等重要实体内容的修改[8]。基于以上两个因素,学者们经常用“新法代替旧法”来描述法律修订④。全国人大常委会法工委也认为,法律修订是“以修订的方式对法律条文进行全面修改,重新公布法律文本以替代原法律文本”[5]184。

(一)法律修订的基本特点

第一,法律修订可能涉及到法律名称的修改。相比而言,不管是下文将述及的法律修正还是法律修正案,都不会修改法律的名称。有学者指出,法律修订“通常采用以新的同名法代替原来的法的方式”[4]538。这就意味着,法律修订也可能是用一部新的不同名的法律来取代旧法,实践中也确实存在这样的案例。例如,1954年一届全国人大一次会议通过的《地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》,于1979年由五届全国人大二次会议修订为《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。尽管前后两部法律的名称已经发生变化,但这仍然被认为属于法律修订的范畴,是法律修改而非另立新法⑤。通常而言,在法律修订的情况下,更为常见的是修订前后的法律名称保持不变。例如,1979年制定的《刑法》经过1997年的修订后,仍然保留原有的名称。

第二,立法机关修订法律是在原法的基础上对其文字表述直接做出修改。法律修订始于提案环节,此时享有提案权的主体提出的是某部法律的修订草案。随后,立法机关审议和表决的对象也是修订草案,并最终将其通过。例如,全国人大1997年对刑法的修订,就经历了从刑法修订草案到一部全新的刑法的立法过程。也就是说,立法机关修订法律时,直接对相关法律的文字表述作修改。这一点既不同于法律修正,也与以修正案的方式修改法律相异。

第三,国家主席公布立法机关通过的新的法律,完成法律修订的最后一个环节。在我国,“公布法律是立法的最后一道程序,也是完成立法的必经程序”[9]。国家主席的公布标志着法律修订过程的结束。

(二)法律修订存在的问题

法律修订适用于立法机关对法律所作的大规模修改,甚至涉及到法律名称的修改。但首先值得探讨的是,如果法律修订涉及到法律名称的修改,是否还能将其定性为法律修改?法律的名称如同一个人的名字,是一部法律最直观的外在表现。无论是普通公民,还是执法者和司法者,查找、了解和使用法律首先都是从一部法律的名称开始。面对不同的法律名称,人们更倾向于将其看作两部不同的法律,而非同一部法律的新旧两个“版本”,因此极易造成误解,尤其是对于非法律专业的普通公民而言。

此外,在修订前后的法律使用同一名称的情况下,法律修订与我国法律废止的方式之一混同。根据学者的看法,法律废止“是指制定新的法律替代旧的法律”[10]。单从法律废止的这一学理定义来看,其与法律修订的“以新代旧”的通俗说法就极为相似。更值得注意的是,我国法律废止的方式之一是以公布的新法废止旧法。具体表现为,“新法没有规定废止旧法,但依照新法优于旧法的原则,如果新法与旧法同名,新法公布施行后,旧法即为废止”[4]542。这种情形与“同名但不同内容”的法律修订几乎相同,很难让人准确地辨识。在此试举一例。1954年一届全国人大一次会议制定了《国务院组织法》,而1982年五届全国人大五次会议通过了新的《国务院组织法》。两部同名的法律在内容上大相径庭,那么,我们应该认为是后者“修订”了前者,还是前者被后者“废止”了⑥?尽管类似的情况并不算多,但也应当引起理论界和实务界的重视。

(三)完善法律修订的建议

前述两个问题都是我国法制建设起步阶段所遗留下来的历史问题⑦,在全面推进依法治国的新时期应当加以清理。对于法律修订直接修改法律名称的问题,笔者认为并不可取。如果一部法律从内容到名称已经不符合社会发展的需要,理应明确予以废止,另行制定新的法律。就法律修订和法律废止可能发生的混同问题,立法机关则应当采用明文废止的方式,也就是通过专门的文件宣布废止相关法律,以避免人们的误解乃至造成法律适用的混乱。

二 法律修正

法律修正“是我国法律修改最基本、最重要的形式”[5]184。实践中,立法机关修正法律,既可能一次只修正一部法律,也可能一次性“打包”修正多部法律。后一种情形就是国外立法机关常用的所谓“包裹立法”,我国立法机关近年来也频繁使用这一法律修改技术⑧。由于两种法律修正方式在操作规则和操作技术上都遵循共同的模式,只不过涉及到的被修改的法律的数量不同,所以在此不作区分。

(一)法律修正的基本特点

法律修正最为直观的体现是关于某部法律的修改决定的出台,因此学界也常常用“修改决定”来指称法律修正[6]。法律修正迥异于前文所述的法律修订,与下文将分析的法律修正案则存在诸多交叉之处。具体而言,法律修正的特点有如下三个方面。

第一,法律修正过程的启动始于提案主体所提出的修正案草案。在这一点上,法律修正与以修正案的方式修改法律相同。正因为此,有学者将法律修正和法律修正案这两种法律修改方式合称为“修正”[11]。

第二,提案主体所提出的修正案草案在审议过程中被立法机关转换为修改决定草案。以水污染防治法的第二次修正为例,2016年国务院向十二届全国人大常委会第二十五次会议提出了水污染防治法修正案草案,并由环保部部长陈吉宁代国务院作了《关于〈中华人民共和国水污染防治法修正案(草案)〉的说明》。而在第二十八次会议二审水污染防治法修正案草案时,全国人大法律委员会将其更名为关于修改水污染防治法的决定草案。该修改决定草案最终由全国人大常委会表决通过,通过时的正式名称为《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》⑨。实际上,由负责审议的专门委员会将修正案草案转换为相应的修改决定草案,已经成为修正法律时的操作惯例,我国所有法律的修正都经历了这一“改名”过程。但是,对于这样做的理由何在,囿于文献资料的限制,笔者并没有查阅到,而立法机关也未作说明。

第三,国家主席以主席令的方式公布修改决定,使之正式生效。与此同时,根据修改决定作相应的修改后的法律修正文本,与修改决定一道刊载于《全国人大常委会公报》上。这样做的理由在于,修改决定明确要求被修改的法律根据修改决定作相应修改,并重新公布。例如,《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》的最后一句话是:“《中华人民共和国水污染防治法》根据本决定作相应修改,重新公布。”⑩

(二)法律修正存在的问题

法律修正面临的问题主要是,修改决定和根据修改决定修改后的法律修正文本的效力以及相应的适用问题。

根据《立法法》的有关规定,立法机关通过和国家主席公布是法案成为法律的两个必备要件。以此观之,修改决定同时符合立法机关通过和国家主席公布两个要件,理应具有法律效力。但是实践当中,无论是各大出版社出版的法律单行本,还是执法机关和司法机关援引的法律文本,我们都难以看到修改决定的身影,更为常见的反而是法律修正文本。

不过,法律修正文本是否具有法律效力,却不无疑问。笔者认为法律修正文本不具有法律效力,因为它不符合法律生效的要件。一方面,从前文对法律修正过程的简单介绍可以看出,不仅立法机关并未通过所谓的法律修正文本,而且国家主席令也并没有明确公布法律修正文本。仍以水污染防治法的修正为例,有关的国家主席令内容如下:“《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过,现予公布,自2018年1月1日起施行。”可见,从有效的立法程序来看,法律修正文本并不具备法理上的正当性。另一方面,对于法律修正文本存在的理由,全国人大常委会法工委的解释是:“由于修改决定仅规定修改的条文,对于未修改的条文,也需要公布供社会公众知悉,具体形式是修改决定之后附修正本,将原法律根据这一修改决定作相应的修改以重新公布。”[5]184换言之,法律修正文本的价值在于让公众知晓修正后的法律的全貌。至于其效力问题,全国人大常委会法工委也没有给出肯定的结论。综上所述,法律修正文本不具有也不应当具有法律效力。

具有法律效力的修改决定不被适用,而不具备法律效力的法律修正文本却被当作正当的法律文本使用,这一奇特的现象之所以存在,笔者认为原因可能在于修改决定的表述方式。法条是法律的基本单位,由法条序号和法条正文两部分构成,其常见的文字表述是“第×条……”。如《宪法》第一条的表述为:“第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。”反观修改决定的文字表述,其更像是一个关于如何修改法律的操作说明,而非由法条组成的有效法律文件。例如,《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》的文字表述为:“一、将第一条修改为:‘为了保护和改善环境,防治水污染,保护水生态,保障饮用水安全,维护公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定本法。’”可见,修改决定的内容旨在说明相应的法律条文应当如何修改,与法条的标准表述大相径庭,从而面临适用方面的问题。相较之下,法律修正本则采用了典型的法条的表述方式,不存在适用方面的障碍。换言之,在法律修正的语境下,修改决定具有正当性却不实用,而法律修正文本便于使用却不具有法律效力。

(三)完善法律修正的建议

赋予法律修正本以法律效力,是化解修改决定与法律修正本的效力及适用方面面临的两难困境的有效方案。在现有的法律修正模式下,与修改决定相对应的法律修正文本一直存在,只不过是:其一,它在立法机关审议时以草案的形式存在,作为“便于立法者了解法律全貌的参阅文件”[6];其二,如前所述,正式的法律修正文本与修改决定一道刊载在立法机关的官方公报上,作为让公众了解法律全貌的参考文件。今后立法机关修正法律,提案主体应当提出的是某部法律的修正草案,立法机关审议和通过的也应当是法律修正文本,而后由国家主席将其正式公布。如此一来,原本就方便使用的法律修正文本经法定立法程序获得了法律效力,而修改决定也就失去了存在的价值。

三 法律修正案

与法律修订和法律修正相比,法律修正案并非“本土资源”而是舶来品。借鉴美国宪法修正案,我国现行宪法已经确立了以修正案的方式进行部分修改的宪法惯例。伴随着刑法修正案的使用,法律修正案发展为我国立法机关修改法律的方式之一[12]。以修正案的方式修改法律的优势在于无需修改法律原文。因为法律修正案的独特之处是,它可以在保持法律原来的文字表述不变的前提下实现修改法律的效果。在法律修正案的诞生地美国,在保持宪法原文不变的情况下,修宪机关在宪法原文之后不断附加新的宪法修正案。宪法修正案发挥功效的原理在于,“根据‘前法优于后法’的法律适用原则,通过新近生效的宪法修正案增加宪法原文及先前的修正案中没有的规定,或者更改、废止宪法原文及先前的修正案中已有的规定”,从而达到在不更改宪法原文的情况下更新宪法有关内容的效果[13]。法律修正案的理论和实践价值都体现在这一点上。

(一)以修正案的方式修改法律的基本特点

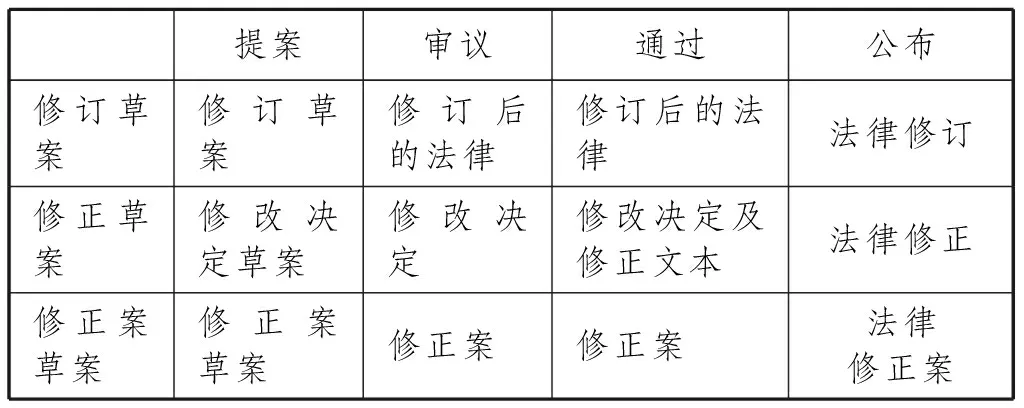

以修正案的方式修改法律迥然不同于法律修订,但与法律修正却存在相似之处,甚至容易混淆。因此,以下对以修正案的方式修改法律的特点的分析,主要是与法律修正相比较而进行的(参见表1)。

表1.现有的三种法律修改方式对比表

第一,提案主体提出的修正案草案,经立法机关审议后通过。也就是说,以修正案的方式修改法律的启动环节与法律修正一致,也始于修正案草案的提出。但不同于法律修正,立法机关在审议过程中并不采取将修正案草案转换为修改决定草案或其他类型的文件的做法。

第二,国家主席以主席令的方式公布立法机关通过的法律修正案。我国1997年刑法是唯一采用法律修正案进行修改的法律。2015年,十二届全国人大常委会通过《刑法修正案(九)》后,国家主席将其公布于《全国人大常委会公报》上。值得注意的是,《全国人大常委会公报》并未同时刊载根据《刑法修正案(九)》修改后的新的刑法文本。

第三,法律修正案的文字表述不是法条序号加正文的法条表述方式,而是采用了与法律修正模式下的修改决定相同的、修改操作指南式的文字表述方式。例如,《刑法修正案(九)》的表述是:“一、在刑法第三十七条后增加一条,作为第三十七条之一:‘……’。”

(二)以修正案方式修改法律存在的问题

就作为法律修改方式的法律修正案而言,我国以修正案的方式修改法律暴露出诸多问题。由于本文集中于三种法律修改方式的对比分析,因而对与这一主题不甚相关的问题不作阐述[12]。

以修正案的方式修改法律存在的首要问题是,其与法律修正之间存在诸多相似点,导致人们不易将二者准确区分开来,甚至误以为它们是一样的。为数不少的辨析二者异同的专论的存在即是证明。如若相关问题一目了然,专文对此进行分析就不仅不必要而且多余。此外,实践当中,法律界的专业人士误将二者混用的情况也不乏其例,如将刑诉法修改决定称为刑诉法修正案[14]。

另外,如前所述,由于法律修正案采用修改操作指南式的表述方式而非法条的表述方式,导致法律修正案无法直接引用。关于刑法修正案出台后,刑法如何引用的问题,最高人民法院发布了专门的司法解释予以规范。最高司法机关一贯的态度是,刑法修正案不能直接在裁判文书中引用。由于修正案无法直接引用,造成根据修正案修改而来的法律修正文本取代法律原文及修正案成为通行的法律标准文本,这在某种程度上抵消了法律修正案的价值。前文已述,以修正案的方式修改法律的最大效用,是无需直接修改文字表述就可以更新法律的内容,从而保持被修改的法律、尤其是成文法典的稳定。这一点也是我国引入法律修正案的初衷。例如,有刑法学者在1998年即撰文倡议使用修正案来修改刑法。他说:“对于修改补充,笔者认为最好是采取修正案的方式,不打乱刑法典条文次序,直接修改某一条或某几条,或新设某一条或某几条插入有关条文之间,另加序码标号(如第××条之一、第××条之二等)。修改或新设的条文之下加括号,说明是第×届全国人大常委会第×次会议修正或通过的。这样既可保持刑法典的长期稳定性,又不失时机地适应社会发展需要而对刑法典进行局部的修改补充。如此做法,将使我国这部统一的刑法典不断完善,松柏长青。”[15]倘若修正案无法直接引用,反而促成了法律修正文本的流行,那么以修正案的方式修改法律的预期效果只能落空,相应地,法律修正案的价值也无从显现。

(三)完善以修正案的方式修改法律的建议

对于以修正案的方式修改法律和法律修正容易引起误解的问题,如果立法机关采纳前文关于完善法律修正的建议,就能够有效地解决这一问题。这是因为,一方面,在提案环节,以修正案的方式修改法律,提案主体向立法机关提出的是修正案草案,而在法律修正的情况下,提案主体向立法机关提出的是修正草案,二者“同名”的状况就此终止。另一方面,从结果来看,法律修正的最终产物是一部包含了未修改的条文和修改后的条文的完整的法律;而以修正案的方式修改法律,则以只包含修正后的条文的修正案的出台为标志。

另外,为发挥修正案的作用,立法机关应当改变修正案的文字表述方式,使之成为独立可引用的法条。从修正案的内容来看,其分为四种类型,分别是增加新条款的修正案、废止既有条款的修正案、修改既有条款的修正案和修改先前的修正案条款的修正案。修正案的类型不同,表述方式的改进办法也不同[12]。修正案一旦能够适用于执法或司法,其不修改法律原文即可达到修改法律的效果的制度价值才能在我国展现出来。

注释:

①除法律修改之外,协调法律的稳定性和变化性的制度路径,还包括法律解释、法律清理、法律废止等。

②参见《十二届全国人大常委会立法规划》,《全国人民代表大会常务委员会公报》2015年第4号。

③学者们关于法律修改方式的知识盲点表现在泛泛而论修改,但不提具体的修改方式[如谢维雁、段鸿斌《关于行政规范性文件立法备案审查的几个问题》,《四川师范大学学报》(社会科学版)2018年第1期]。对法律修改方式的知识误区则体现在,有学者将立法机关以修改决定的方式对法律所作的修正称为修订,将法律修订与法律修正这两种不同的法律修改方式混为一谈(参见:闫尔宝《论行政诉讼法的修订路径:以当事人诉讼活用论为参照》,《中国法学》2014年第6期)。

④例如郭道晖谈到:“这种修改(指法律修订)往往是在原有法律的基础上全面更新,从基本原则到基本内容,乃至法律的名称,都作重新调整、变更、充实,相当于制定一个新法,以取代旧法。”参见:郭道晖《法律修改方略述评》,《中国法学》1989年第6期。

⑤彭真在五届人大二次会议上所作的《关于七个法律草案的说明》中指出:“几个组织法和选举法草案是分别由最高人民法院、最高人民检察院、人大常委会办公厅和民政部的同志经过长期调查研究和总结过去经验,修订提出的。”参见:《彭真文选》,人民出版社1991年版,第369页。《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》就是彭真所说的“几个组织法”之一。

⑥1987年六届全国人大常委会通过的《全国人民代表大会常务委员会关于批准法制工作委员会关于对1978年底以前颁布的法律进行清理的情况和意见的报告的决定》正式宣告,前者被后者废止。参见:全国人大常委会办公厅研究室编《中华人民共和国人民代表大会文献资料汇编》,中国民主法制出版社1991年版,第331-338页。

⑦1978年我国开始步入法制建设的轨道后,虽然政治、经济和社会环境已大为不同,但此前制定的诸多法律并未失效,因此立法机关采用了修改的方式更新有关法律的内容。正是这一独特的历史轨迹,使得1978前后往往各有一部规范同一问题或类似问题的法律文件。

⑧参见:郑淑娜《包裹立法:解决中国法律体系中的“硬伤”》,《光明日报》2009年7月16日第9版;刘风景《包裹立法的中国实践》,《法学》2014年第6期;李志强《包裹立法模式研究》,《山东社会科学》2014年第11期;汪全胜、黄兰松《体育法修改包裹模式的运用——以学校体育设施社会化开放立法为考察对象》,《天津体育学院学报》2015年第2期等。