我代理轰动全国的“屈臣氏搜身案”

我是专门做刑事辩护的律师,一般不办民商事案子。但是,在1998年,我却做了一次轰动全国的“屈臣氏搜身案”中屈臣氏方的代理人,算是我律师生涯中的一次例外吧。

屈臣氏搜身案引广泛关注

1998年7月8日上午10点左右,上海外国语大学的女大学生钱缘带着她的小侄子走进上海屈臣氏日用品有限公司四川北路店。当钱缘离开时,店门口警报器鸣响,女保安走出来查看,看到钱缘手里提了一个马甲袋。于是,女保安就拦住了钱缘说,对不起,小姐,你请留步,你是不是有什么东西忘了结账啊?钱缘说,我什么也没买,没有什么东西没结账。女保安说,那你把你手里的马甲袋在门口过一下,让我看看会不会报警。钱缘把马甲袋递给了女保安,女保安就在报警器上过了一遍,没有发出任何响声,说明这个马甲袋里确实没有商品。女保安说,你再从警报器旁边走一下。钱缘走过警报器时,报警器依然鸣叫。女保安说,对不起,请你跟我去我们的办公室,我找个仪器来看一看这到底是什么原因。钱缘觉得自己确实没有拿店里的任何东西,而店方对她东查西查的,使她很是不快。店里面的顾客也不少,她从别人的眼光里也看出怀疑,这让她非常生气。她跟着女保安来到了位于地下室的辦公室,女保安用一个扫描器在钱缘的身上扫了一下,发现响声来自她的大腿外侧。当时是夏天,钱缘穿得很单薄,上身穿一件短袖T恤,下身穿一条单薄的长裤。女保安在响声之处的裤子上摸了一下,说没东西,不好意思,请你走吧。可到了这份上,钱缘不干了,说你这样子耽误了我时间,还怀疑我偷东西,败坏了我的名声,那你们要给我赔偿。店家觉得我又不是无缘无故怀疑你,所以不答应钱缘的赔偿要求。

钱缘随即来到离店不远的上海市虹口区消费者保护协会投诉,在投诉登记表上,钱缘要求店方向其赔礼道歉,并给予人民币1500-2000元的经济赔偿。正好这一天消协的秘书长在消协里面上班。他对钱缘说,屈臣氏就在附近,我陪你去走一趟。两人又到这个门店,钱缘走进去走出来,报警器依然响声大作。消协的秘书长也觉得这个事情挺奇怪的,就让钱缘留了个联系方式,说我们研究研究再说。估计这个时候消协的秘书长也不知道,最后这件事情成了一起举国关注的名案。

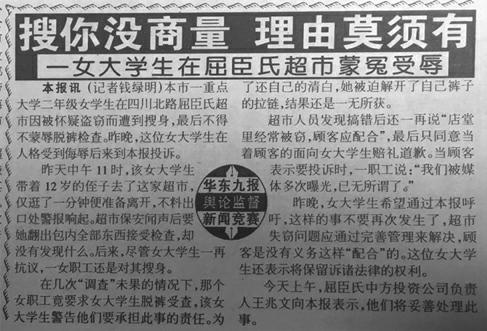

钱缘没有就此罢休,她投诉到《新民晚报》。《新民晚报》第二天就在头版登载了这个消息,还配发了一个律师的评论。这个律师也就是我的大学同班同学、上海市联合律师事务所的主任朱洪超。上海的媒体把这事炒得很热,我也很关注。不久,有朋友对我说,翟建,这个案子你去当屈臣氏公司的代理人行不行?我很乐意地接受下来。办这种案子不一定能够挣什么钱,但大家都非常乐意,因为办名案可以提高律师的知名度。

诉讼方提出巨额索赔诉求

看到钱缘投诉到《新民晚报》而引发的消息报道,屈臣氏公司1998年7月14日就给《新民晚报》送去一份情况说明,称:钱缘到办公室后,女保安用电子探测仪测试了一下,仍发现在身体左侧下方发出声响,当时该顾客情绪也较激动,即刻解下裤子上的两粒纽扣(并未脱去裤子)让女保安检查,看是否有磁性物品。

1998年7月20日,钱缘以自己在四川北路店无端遭到搜身,被两次脱裤检查,使自己心理受到极大伤害为由,向虹口区法院起诉屈臣氏,要求屈臣氏公司公开登报赔礼道歉,赔偿精神损失费人民币50万元。屈臣氏公司四川北路店辩称,因钱缘出店门引起警报器鸣叫后才对其进行必要的检查,不存在侵权行为。

屈臣氏这个案件起诉到法院时,原告钱缘一直比较低调。当时媒体只是报道说原告已经对屈臣氏提出了起诉,起诉的金额则没有报道。我到了法院拿到了原告的起诉书后,觉得特别搞笑。因为即便搜身是事实,那也只是精神上的伤害,这样的情形在1998年能够大胆地提出民事赔偿,已经是挺超前的,而原告钱缘竟然要求赔偿精神损失50万元!这样的诉讼请求,能得到满足吗?

有一天,电视台就这个案子对我进行采访。他们想到店里面拍一些镜头,经过我的联系,店里同意了。就在摄制组拍摄一些镜头时,店长趁机向电视台诉苦,说店里的东西经常被偷盗,所以我们采取防范措施是迫不得已,而且选购的这套报警设备是从国外进口的,完全符合质量标准。就在记者采访期间,店里的警报再一次响起来,结果抓到了一个真正的小偷,这一幕也被电视台摄录下来了。

开庭之前,媒体表示了特别的热情和关注。到了开庭的时候,电视台又进行了全程拍摄。钱缘的代理律师是我的学生,现在成长为上海市一家律师事务所的主任,也是我们上海市律师桥牌队的主力队员,经常和我在一起切磋桥牌。因为有这层关系,我跟他讲话也就比较随便。在庭下,我责怪他不该办这种案子,因为律师都是按照诉讼标的来收律师费的,我直觉地认为他想多收点律师费,把这个诉讼的标的抬到50万人民币。50万可能赢吗?到时候打不赢,律师费人家付了,人家不得找你扯皮吗?

案子开庭时,我在庭上强调原告对一些事情要好好举证,原告没有提供任何客观证据,只有她的一面之词。我要求法庭驳回原告起诉,因为屈臣氏公司事实上没有对原告造成多大的精神损失。

一审判决结果出人意表

开完庭之后很长一段时间没有任何消息。后来法庭宣判的那天,我不在上海,而在东北参加一个刑事案件的宣判。上海法院通知我说要宣判。我说,你宣判吧,到时候把判决书给我寄过来就行了。之后我飞回上海,飞机刚落地,手机一打开,就接到了我的一个朋友、《法制日报》驻上海记者站站长的电话。他说法院判屈臣氏赔偿原告25万。我一听就懵了,说不会吧,是你看错小数点,应该是2.5万吧?其实2.5万在我想象当中已经是不可接受的了,你最多就是判赔个一两千块钱。他说,真的是 25万,现在整个舆论界都轰动了。当天晚上的广播、第二天的平面媒体,全都充斥着屈臣氏被判25万精神损失费的报道。

当时中国几乎所有媒体都对这个案子的判决进行了报道。有一张报纸登了差不多一个整版的记者采访,采访虹口区法院审理此案的审判长。他说,法院判赔25万的理由是什么呢?第一,根据我国《民法通则》的规定,对于他人的名誉权造成侵害的,可以判处赔偿经济损失和精神损失。所以,法院判处屈臣氏赔偿原告精神损失费是有法律依据的。第二,由于法律本身并没有对精神损失费的赔偿额度做出明确的规定,所以我们是根据案件的实际情况来进行判决的,而这个判决的金额,因为没有规定,所以我判多少都不存在错的问题。第三,屈臣氏是一家大型外资企业,注册资金是1000多万了,有这么高的注册资金,所以判它赔25万是合适的。

这个判决一问世,立刻在全中国引起轰动。因为这个案子的判决,1998年被媒体称之为中国人权年。所有评论都说该判决充分体现了对人权的保障,所有的媒体都为虹口法院的这个判决竖起大拇指,认为这彰显了我国法律对人权的保障,是一个保护人权的里程碑式的案子。屈臣氏一方几乎是失声的,尽管他们反复强调说没有脱裤搜身,但是已经根本没有人愿意听、愿意信了。

屈臣氏决定上诉。屈臣氏负责这个案子的一位副总,对我的工作本来是满意的,认为我是尽了力的。但是屈臣氏是香港李嘉诚的公司,一审败得如此惨烈,他们受不了。屈臣氏在上海的高管们把我叫到了他们屈臣氏上海公司。总经理非常不满地对我说,你这个律师,在判决之前有没有得到什么风声?有没有听到过什么消息?我说我没有听到什么消息,也没有听到什么风声。他就很不满了,说你这个律师在这个虹口法院的关系不行呀!你要是早一点得到消息,向我们告知一声的话,我们也是可以通过有关途径和这个法院去交涉的,现在你看你什么消息也没得到,咱们也不知道会有这个结果,什么工作也没有事先去做,现在搞得我们多么被动!把我结结实实地抱怨了一通。但是凡是法律人都知道,在没有判决之前,律师可能知道判决的结果吗?但对崇尚搞关系的这些老板们,我们是没有啥可说的。

后来副总经理告诉我说,翟律师,二审我们准备更换律师。我对此感到非常痛苦。官司可以说是输得一敗涂地,输得出乎想象,但是我觉得我该做的事情都做了,该讲的道理都讲了。如果二审把我换下来,那就意味着连一个反败为胜的机会都没有给我,我铁定就是一个失败者。而这一点让我非常不服气,我希望二审我能继续做屈臣氏一方的代理人打下去。我忽然想起了那位去过屈臣氏拍摄的电视台记者,他跟我比较熟。开庭的时候,是他拍摄了整个庭审的录像。我就找到他说,你把一审开庭的这个录像拷一盘带子给我,屈臣氏准备换掉我,但他们对开庭的情况根本不知道,就主观判断我没做好,我要让他们看看庭审录像带子。这位电视台的朋友就把那个录像带拷了一盘给我,我把这盘录像带交给了屈臣氏。

屈臣氏上海公司看了之后,又把这个录像带送到了香港屈臣氏总部。香港屈臣氏总部最终认为我的工作是没有错的。于是决定了二审继续聘请我,另外又请另一位、也是我的老朋友陶武平,和我一起来做二审代理人。比较有意思的是,我没想到胜诉的钱缘一方,居然在二审时也把自己的一审时的律师给换掉了,换上当时上海第一号的大律师郑传本。双方都摆出一副在二审展开决战的架势。

我从国家赔偿角度探讨赔偿数额

当确定了我作为二审代理人之后,我就在想,眼下媒体对这个案子一审判决一片叫好,舆论于我不利,我应该在媒体上说几句话。为了论证一审判决的荒诞,我进行了很多的思考,最后找到了一个角度。当时法院答记者问,说《民法通则》上关于精神损害赔偿并没有规定数额,所以判什么样的数额都不会错,我觉得对法院的这一条理由应加以驳斥。法律作为上层建筑的一部分,离不开当时的经济基础,你判多少金额的精神损害赔偿,应该离不开咱们国家的国情,离开了国情、离开了经济基础,那么这个判决不可能是正确的。我写了一篇文章,发表在《上海法制报》上,大概有半个版面,文章的题目就叫做《25万与国家赔偿法》。

其实这个案子跟国家赔偿是根本风马牛不相及的,那么我怎么会从这个角度扯上去了呢?我说你这个判决必须依据国情,依据经济基础,我们现在的国情是什么样呢?我们就看看《国家赔偿法》的有关规定吧。按理说,国家对于公民和商家相比,它具有更多保护公民的责任,同样一个行为,一个是由国家实施的,一个是由商家实施的,如果都对公民造成了损害,我认为国家的责任要比商家大,因为国家是靠老百姓养活的,职责是保护老百姓的,不应该对老百姓造成损害,而商家是谋利的,虽说也不可以对老百姓造成损害,但责任不可能大于国家。根据《国家赔偿法》,司法机关如果把一个人错杀了,赔偿金额是怎样确定的呢?是按照上一年全国工资收入的平均数,然后乘以20年。简单地说,就是国家如果把一个人错杀了,就要赔20年的工资,当然这个20年的工资是指全国的平均数。

我查阅了当时国家统计局的相关数据,乘以20年的话,是人民币17万多一点。国家错杀了一个人,按照国家赔偿法的规定也只需要赔17万。现在的屈臣氏搜身案,就算这个女孩子所讲的是客观事实,屈臣氏脱了她的裤子,对她搜了身,但毕竟没有造成任何其他的身体伤害呀!就这么一个行为,居然可以判到商家赔25万,这和国家杀错一个人也只要赔17万相比,难道还看不出其中的荒唐和错误吗?

这篇文章发了之后,引起了比较大的反响,当大家从这个角度来审视这个判决的时候,发现这个判决确实是有问题的。如果照这样的判例延续下来,以后超市里的保安就会找个托,故意地去搜其身,然后让法院判个25万,两个人二一添做五分掉。25万对一个保安来说,可能是他20年的工资。上海是一个商业大城市,超市、商店众多,商家看到25万的这个判决以后,都觉得今后面临的经营风险太大了,所以纷纷向上海有关方面反映自己的想法,一些人大代表、政协委员在我这篇文章出来之后,也都纷纷提出了与我类似的看法。据说时任上海市政法委书记的孟建柱,在一次会议上就这个案子严厉地批评了当时的虹口区法院,这是我后来才知道的一些信息。

二审在上海市第二中级人民法院进行,郑传本律师作为被上诉人的代理人出席了法庭,他不知道从哪里找来了一个塑料模特,把钱缘当天穿的衣服给塑料模特穿上,扛上了法庭,通过这个非常形象的东西来证明女孩子是不可能拿店里东西的。对此,我没有什么意见,但这个已经和本案的争论焦点不同了,本案争论焦点不是说她偷没偷东西,而是有没有对她进行搜身,这是原告一方需要举证的。实际上原告钱缘是没有证据的。庭审中虽然争论激烈,但实际上此案的开庭只是一个必经的程序,已经没有什么太大的实质性的意义了,二审要解决的关键问题是赔偿数额问题。一审判决25万精神损害的赔偿金的时候,女大学生比较高调,她对媒体说她将把赔偿金的一部分用于慈善事业。

此案促进了精神赔偿标准的出台

1999年1月12日,二审做了终审判决,判决书的内容有:

“被上诉人钱缘于1998年7月8日上午10时许离开上诉人四川北路店时监测器鸣响,上诉人将钱缘置留店中作进一步的检查,不仅时间长达近二小时,其间还出现钱缘解脱裤扣接受检查的事实。”“原审判决赔偿数额显属过高,本院予以纠正。”等。

最后,法院依照《中华人民共和国宪法》第三十八条、《中华人民共和国民法通则》第一百零一条、第一百二十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项之规定,做如下判决:一、撤销上海市虹口区人民法院此前的民事判决;二、屈臣氏应向钱缘赔礼道歉,并对钱缘精神损害赔偿人民币一万元;三、一、二审诉讼费人民币820元由屈臣氏负担。

仔细阅读上述判决,可以看出中国文字的精妙尽显其中,一审判决书说屈臣氏对这个被害人大学生“解扣脱裤”,二审判决书把这4个字改成了“解脱裤扣”,就是说只解了扣子,没有脱裤子,这是不是因为要通过这些行为的描述,来为二审的改判做铺垫,我不太清楚。那么最终二审法院是撤销了一审法院的判决,改判精神损害赔偿1万元。这1万元差不多就是这位大学生支出的诉讼费用。

这个案例所带来的后果是最高人民法院开始对精神损害的赔偿进行了认真的研究,后来出了一个赔偿标准。这个案子给我最大的启示是,当你要说明一个观点,是可以从各种角度切入的,不同的角度说服力也不同。