孔子的乐论

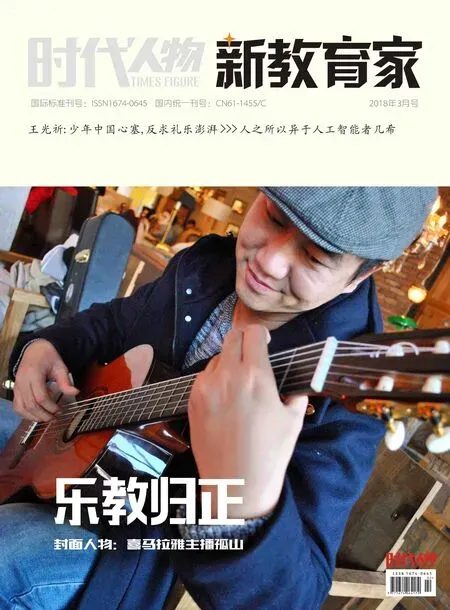

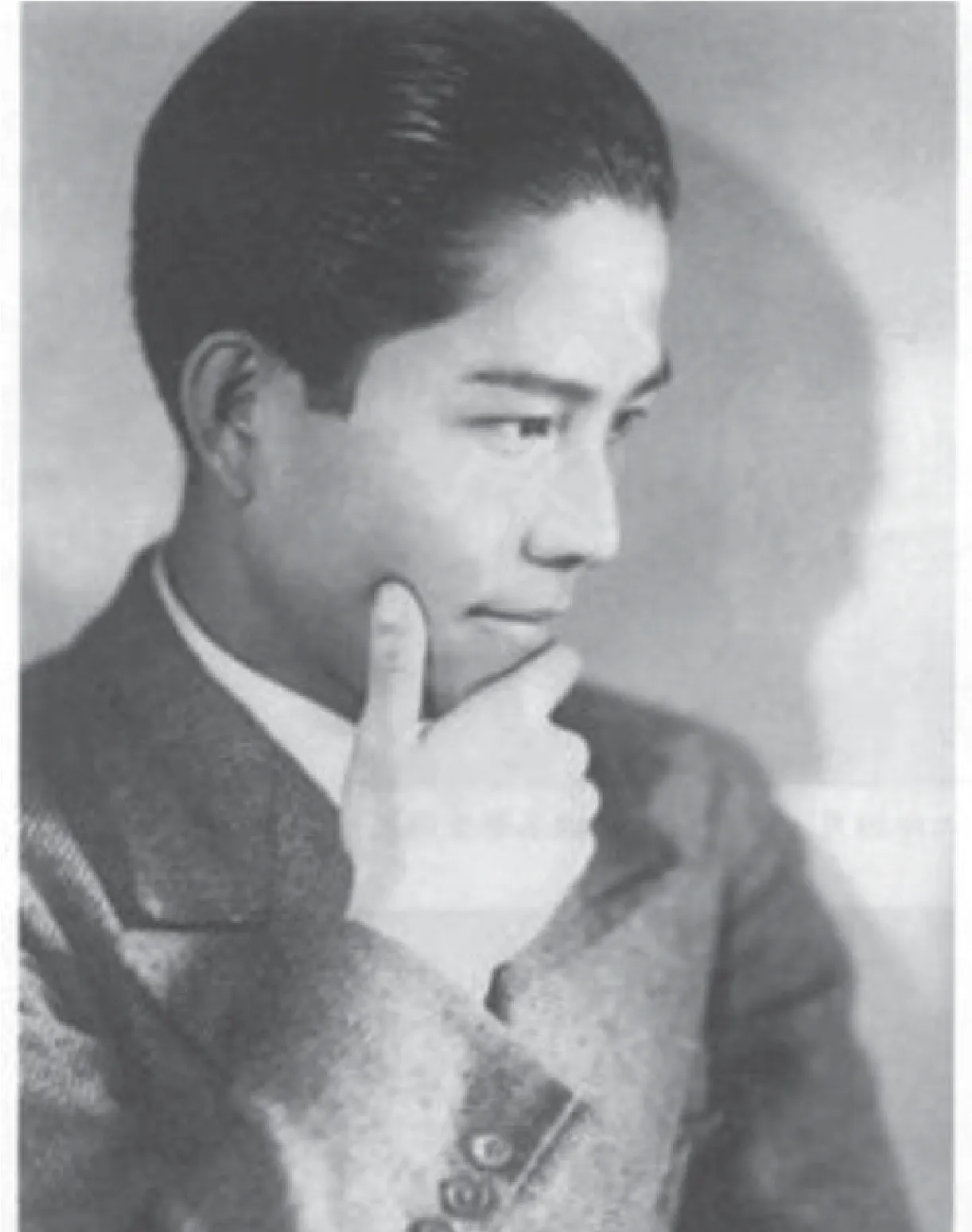

文_江文也

江文也:原名江文彬,作曲家。

立于礼,成于乐

“乐”和国家总是一体难分的。一开始就使用这样的语言,乍看之下好像有什么了不起的微言大义似的。但中国古代,音乐确实就和政治并肩而行。在今天,熟悉西洋式的音乐史的人如果读到此句,他或许会先觉得古里古怪,接着,又会疑神疑鬼。事实上,这样的反应可说是人之常情。但任何人只要再翻阅一下中国古代史,即可了解自有信史以来,历史家绝对忘不了音乐。

中国古代社会一般的制度尚未齐备之时,音乐却已备受重视,两者不成比例。和其他的文化设施比较起来,它可以说自古以来,即已充分发展。我们如果考量当时中国的文化,即可理解音乐绝不是居于从属的位置,它自身力量充沛无比。在古代中国,国家只要一成立,音乐家就要被动员起来,创造新乐,或者复兴旧乐,制定代表国家的乐章。

夏商周三代以前,都是以礼治为本。三代都强调政治是以“礼”治,它们对礼极为重视。此处所说的“礼”仅是在字面上省略掉“乐”。事实上,古代中国人不管在心理上或在实际行事上,都无法将它们分开。礼乐两者紧密结合,其程度恰如阴对阳、或天对地的关系一样。

直至今日,一般人还认为“乐”只是辅佐“礼”的一种手段罢了,然而事实绝非如此。它们原原本本就是一物,只是在外观上,用“二”的形式显现出来罢了。礼乐之事起于孔子,后来更经历代儒者在理论上及实践上,多方阐述。

中国在三代以前,国家的存亡早已和礼治思想相关,礼乐思想不是从孔子开始才创造出来的。只因孔子身处春秋战国之乱世,该有的秩序完全没有了,礼崩乐坏,一切不再悠游从容。这个时代与其说是秩序,毋宁说是事实。

此时,孔子出现了。孔子一生,不屈不挠,黾勉不休,为的是要使先王播下的不灭种子,在战乱荒芜的大地上开花结果。他的精神之坚毅,实非笔墨所能形容。据说他为了调查夏朝的流风余韵,到了杞国;为了研究商代的礼仪,到了宋国。他调查并研究了周代遗留下来的一切记录与传统,发现周可以称得上是集其大成。

孔子学琴,他随时随地,借弹琴以寄托之。

我们宜注意:儒家经典中出现的乐,与今日一般人所称呼的音乐,涵义上出入甚大。比如今日所谓的音乐,已不是焚香危坐,严容弹奏之乐。而是穿着浴衣,边饮边唱,或边饮边听之乐。关于“成于乐”,今日如果有人说完成人格的最终阶段非仰赖音乐不可,一般人听了,不知会作何感想。现在的音乐变形了。

今日,无论我们站在哪个市町的角落,或站在哪个地方,都可以听见音乐从四面八方涌现上来,都市里可以说是音乐泛滥到了极点。从表面看,论者或许会认为音乐已经发展得淋漓尽致,无以复加了。

真的如此吗?笔者认为现今的音乐根本没有发展成长。今日所谓的音乐,只是为了听觉享受,它不过是一种慰问物而已,或者说它变成了一种娱乐品。然而,音乐本来是不该这样子的。在所有的艺术部门当中,音乐原本是最纯粹的,它最能表现人类的灵魂之声。孔子说:乐者,乐也。音乐当然会带给听觉快乐,可是这种快乐乃是引导人生之乐。

“故礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也。”礼、乐、刑、政,它们的方法与效用当然完全不同,可是,最后竟殊途同归。这是孔子的看法。然而,这种思想并非孔子发现的,它是三代以下形成的传统。只是它后来代代相传,流于形式,成为中国政治的中心思想。在上下无别、秩序荡然无存的时代,孔子认为拯救人民脱离涂炭之苦的唯一方法,乃是正名。如果能够整顿隆盛的礼制、乐制,使它们各归其位,那么,即可回归尧舜之道。

孔子所以要礼乐背负如此的重责大任,其理由或许就在此处吧。礼乐之于国,乃指其人祭祀天地时,面对神祇当引起敬畏之心;于家,乃指面对长上时,当引起尊敬之意。礼乐引发上下间的情感,是直接的,其影响非同小可。当然,人们或许会认为它只是仪式,用以桎梏人们的行为。然而,孔子认为只有依靠礼乐,才能激发人民的心灵,这是无所逃于天地之间的。其实,真正的礼治之行为,总是起于深沉的敬爱之念,它是自然渗透出来的。我们从孔子所传的诸种经典中,一再看到礼乐二字,可见它是如何的重要。

周公旦是武王之弟,伐纣有功,被封于鲁,其人多才多艺。《史记》记载他摄政的时代:兴正礼乐,制度于是改,而民和睦,颂声兴。

乐与仁的接触点

对于孔子而言,音乐自身就是道德的。它本身纯净无瑕,自成一个美的世界。孔子全身浸润在音乐之中,因此,他认为乐远远超过所谓的娱乐,这是就他那个时代而说的,它与我们今日所谓的音乐艺术相去悬殊。不过,到了后世,乐不知不觉中走样了。“乐者,乐也。”这是孔子的话语。但后来乐的意味多少变薄了,单单是为了修身而作的乐。然而,音乐在修身上,究竟有什么价值呢?

笔者认为:意志的构成因素及其发用流行,都少不了感情因素,这是众所共知的。我们如想从儒家的经典中探讨感情的因素,不难发现:六艺中乐含摄最多的情感成分。六艺乃礼、乐、射、御、书、数,孔子将它当成人的教育的最高课目。孔子也是直到晚年时,才完成它们的。职是之故,从原理上讲,儒家因为重视乐,所以它的意志生活是比较好的。学者须修得乐教,这不单只是因为义理上需要而已,它更是人们生活中一种绝对必要的过程。

实际上,孔子就是主张将乐的实践的修养与礼的道德的规律结合起来,进而形成仁的生活,这就是仁的实现。追根究底,“仁”字原为“二”“人”两字组成,两人乃是人与人之间的一种人际关系。我们的社会生活永远是在人与人之间过的。我们自己固然是以人的身份过活,其他的人一样也是以他们自己的人的身份过活,这是人的社会生活的现象。所以说,仁者,人也。“仁”乃意味着当学者想到自己是人时,同时也要想到他人也是人,这是“仁”的出发点。所以想到自己会痛时,应该也要同时想到别人一样会痛;想到自己讨厌某事物时,应该想到别人一样也不会喜欢。学者应该像自己爱自己一样,同样也要爱具有另一个自己的他人。仁就是这样的意义,就是这样的人。人与人相亲相爱,这就是仁。

当构成社会的每个人都能相亲相爱、秩序调和时,社会全体自然会跟着调和。当一个国家与另一个国家相亲相爱、秩序调和时,整个世界就会变得更美好,一团和气。这些都是很容易推想而得的。

孔子治国的方针完全放在个人的伦理基础上解决,他说:修身,齐家,治国,平天下。孔子的时代是彻彻底底的乱世,这个时代混乱到了极点,毫无秩序。在这个乱世之中如要建立起新的秩序,首先应该从个人与个人之间的教育开始着手。学者如想完成个体,孔子说那么应该,立于礼,成于乐。之前,已经说过“礼”属于阴,“乐”属于阳。礼总是固体性的,而乐总是流动性的。如果说礼是善的话,那么,乐则是美的。一个是用来规定事物、限定事物的,另一个则是清静的乐音,它响出大美,飘游于大气之间,终可高抵上天。

这就是《乐记》为什么会说:乐者,天地之和也。大乐与天地同和。乐表现出天地之间的调和原理,它自身就是宇宙性的。在伦理层面上则可说是:乐者为同……同者为亲……音乐可以统合人与人之间的感情。统合了以后,人就可以相亲相爱。在此,我们见到了仁与乐的接榫点。孔子说:人而不仁,如礼何!人而不仁,如乐何!他从反方向,论述了相同的关系。

然而,作为一个音乐家,笔者想进一步论述音乐的性能。乐是较富感觉、感情的。仁或忠恕则是规定一件一件的行为准则,用以调和人际的关系。相比之下,我们只要听到乐曲一放,不管当时有多少人,大家马上可以融合为一。它远胜过道德之按部就班,积累而进。它是种飞跃的感觉,孔子曾亲身体验过此一境界,这是确定无疑的。

这就比道德的规定直截了当多了。怎么说呢?因为感情或者感觉如何和道德的努力相比较的话,它实在是条简单易行的康庄大道。它的作用是直线的,听觉只要一受到激发,它立刻会兴奋起来,而且马上将讯息传到我们的脑皮层,力量强大得不得了。当然,这是从道德考量的结果。确实,乐存在于感性与理性之间,此中不就有了乐的伦理价值了吗?

《诗经》及其他

“吾自卫反鲁,然后乐正,雅颂各得其所。”我们如果考虑到这样的时代,考虑礼乐在传统中还有重要的意义,那么,我们发现孔子老年的著述生活中,乐的活动层面占得较大,此事就再自然不过了。正乐,亦即要恢复音乐原来的形貌。雅与颂,它们必须复权,各得其位。

此处,我想说的是:孔子将当时的古诗或民谣三千余篇,加以分类整理,后来选出三百零五篇,编成《诗经》一书。据记载,这三百余篇的诗,孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。换言之,孔子本人一首一首地以琴弹之,以歌咏之,并观看它是否符合《韶》《武》《雅》《颂》的乐式或音律。之后,他断然宣称:《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。

《诗经》可以引导人生,使其乐意盎然,它可以说是一种带着美感的音乐。然而,《诗经》所言,大半是当时民间的俚曲民谣。如果依儒家的经典批判,其中违反义理的俚曲民谣为数绝不少。但孔子对《诗经》只下了一句按语:思无邪。他采用它为教材。此外,我们从“兴于诗,立于礼,成于乐”此节开始,发现《论语》一书中重视《诗经》的叙述并不少。孔子连教育自己的儿子鲤(伯鱼),也鼓励他阅读《诗经》。旁人看到下面这一节的内容时,或许会觉得有些不可思议。

子曰:“小子何莫学夫诗。诗可兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”

子谓伯鱼曰:“尔为《周南》《召南》矣乎?人而不为《周南》《召南》,其犹正墙面而立也与!”

《周南》与《召南》是《诗经》第一卷《国风》中最初的两篇诗集,其诗内容如下。《周南》原诗十一首,诗的内容与女性相关者九首,其中与恋爱攸关者四首,表现女性美与其生活者五首。至于《召南》,其诗有十四首。诗的内容与女性相关者十一首,其中谈及恋爱者三首,失恋者一首,歌咏婚姻者两首,表现女性美及其生活者五首。

我们宜注意:这是孔子要自己的小孩学习的诗歌。我们对此不得不赞美孔子的理解力之深远,包容力之广袤。像《郑风》那种模样的诗歌,不仅违反了儒家的义理,即使进步如今日,我们都不能不顾虑到男女风化上的问题。

但尽管如此,孔子认为《诗经》的实情乃是“思无邪”,乃是“乐而不淫”的。另按:后代对于孔子编纂《诗经》之事,也曾提过修正之说。他们的理由主要是淫诗太多,其歌词之取舍整理,毫无方针与标准可言。还有学者举出两三个理由,用以否定孔子删诗之说。笔者在此一并附记。

然而,从音乐家的立场考虑,即使孔子删定《诗经》这样的记述有些模糊不明,他其他的业绩还是留下来了。《史记》即总结此事道:礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。