体育非物质文化遗产概念及分类的诠释与重构

——基于对达斡尔、鄂温克、鄂伦春族聚居区的田野考察

丛密林,张晓义

(1.内蒙古民族大学 民族研究院民族体育研究中心,内蒙古 通辽 028000;2.东北师范大学 体育学院,吉林 长春 130024)

体育非物质文化遗产是非物质文化遗产的重要组成部分,也代表着中华民族传统文化的精华。从达斡尔、鄂温克、鄂伦春族聚居区的田野考察情况以及目前学界的研究现状来看,体育非物质文化遗产多注重其保护与传承的应用研究,缺少基础性理论研究。加之“非物质文化遗产”领域的话语权缺失,导致现有体育非物质文化遗产的概念模糊、分类混乱,以致部分部门领导和基层工作人员对体育非物质文化遗产的内涵认识和重视不足,造成诸多实践问题与困惑,制约着我国体育非物质文化遗产的保护与传承。因此,在国内外官方“非物质文化遗产”的相关法律条文框架下,有必要对“体育非物质文化遗产”的概念、内涵及分类等相关问题进行诠释与重构,厘清其(子项)与“非物质文化遗产”(母项)之间的关系,旨在促进体育非物质文化遗产的保护与传承工作。

1 对官方“非物质文化遗产”概念的解读

官方首次提出的并非是“非物质文化遗产”概念,而是“民间创作(传统的民间文化)”,它被视为“非物质文化遗产”的前身概念。最早出现在1989年联合国教科文组织颁布的《保护民间创作建议案》中,其释义:“以传统为依据,由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式;其准则和价值通过模仿或其他方式口头相传。”[1]此条释义中包括的“游戏”即属于“体育非物质文化遗产”的范畴,亦是与体育相关的唯一类别。

2003年,“非物质文化遗产”概念在联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》中首次被提出,并释义:“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”[1]66本条释义中并未明确指出体育非物质文化遗产的相关内容,但从中可窥测出“各种社会实践和技能”应涵盖之。

2005年,我国“非物质文化遗产”的概念在国务院办公厅颁布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》附件1中首次被提出,其释义:“各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间;在第三条中,将非物质文化遗产分两类:第一类是传统的文化表现形式,如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能等;第二类是文化空间,即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。”[2]

2011年,我国颁布《中华人民共和国非物质文化遗产法》,具有标志性的意义,对“非物质文化遗产”的定义作了较为权威和明确的界定“各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。”[2]10在本条中的第五类包括“传统体育和游艺”,这是在国内外官方法律条文中首次将“体育非物质文化遗产”单独成类表述。

从上述四则官方关于“非物质文化遗产”的定义可窥测出以下几个方面:1)“非物质文化遗产”是联合国教科文组织在沿袭“民间创作”概念的基础上,于《公约》中正式提出的概念。在我国“非物质文化遗产”是一个舶来品,是外语思维下的汉语概念,21世纪初方才使用并沿用至今,与我国“精神文化”或准确的说是“精神文化遗产”概念较为相似;2)在《公约》中,非物质文化遗产的承袭主体是社区、群体和个人,在我国则改为各族人民。而构成非物质文化遗产的第一要件即是被“承袭主体”所认可和认同,只有这样的本民族文化遗产,才能被称之为“非物质文化遗产”;3)“非物质文化遗产”是由传统文化的表现形式和文化空间构成。这两个类别既包括非物质性的民俗活动、表演艺术、传统知识和技能等,又包括物质性的实物和场所。而判定其是否为非物质文化遗产的标准是“世代相传和群众生活密切相关”。

2 对“体育非物质文化遗产”概念的诠释与重构

通过对官方“非物质文化遗产”的解读,结合我国固有的相关知识体系,对“体育非物质文化遗产”有以下几点思考:1)从隶属关系看,“体育非物质文化遗产”是“非物质文化遗产”不可或缺的组成部分,故也具有“非物质文化遗产”的某些特征,但又有其独立性的特征。2)从具体表现形式看,即是《保护民间创作建议案》中所指的“游戏”、《 保护非物质文化遗产公约》中的“社会实践”、《办法》中的“民俗活动”和《非遗法》中的“传统体育和游艺”。3)“体育非物质文化遗产”是通过体育活动的方式而存在,包括非物质性的与体育相关的知识、技艺和技能等,又包括物质性的器材和场地。器材和场地是保证体育活动完成的条件,其中也蕴含着相关技艺。如达斡尔族的传统曲棍球竞技,球分木球、毛球和火球,球杆是从山里砍下的柞木随弯制作而成,这里的体育器材制作工艺也是一种非物质文化遗产。鄂温克族抢枢器材的制作、场地的划法等同样蕴含着本民族的象征意义及文化精髓,亦属于非物质文化遗产的范畴。4)“体育非物质文化遗产”也同“非物质文化遗产”一样,是指各民族人民世代相传的,并且被作为本民族文化的组成部分,得到“本族人民”的认同、认可。与此同时,也作为识别“本民族身份”的重要方式。综上所述,将“体育非物质文化遗产”界定为“在我国各族中,被其视为本民族文化的组成部分,并能够世代相承流传至今的体育活动,包括与之相关的器材和场地”。

3 体育非物质文化遗产的分类与解读

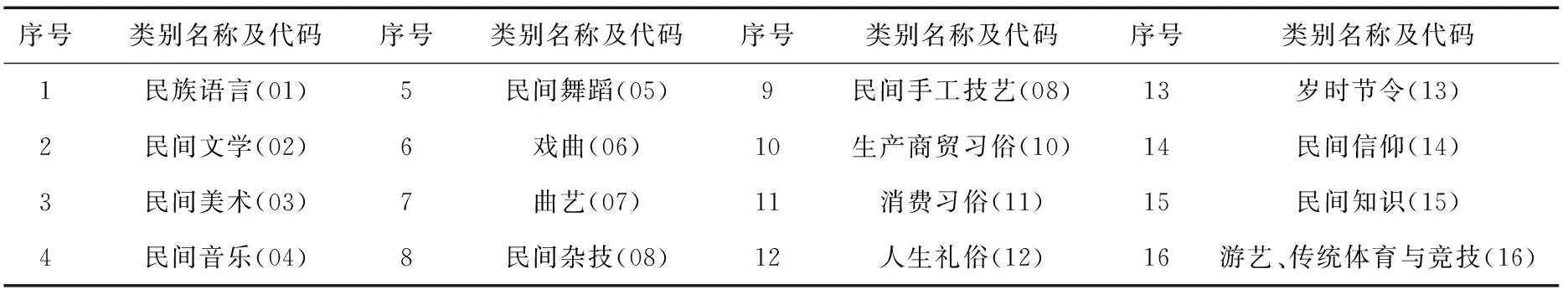

从官方的“非物质文化遗产”分类情况来看,“体育非物质文化遗产”归属于上述国内外相关法规条文中的“表演艺术或传统表演艺术”;只有在《非遗法》中,才把“体育非物质文化遗产”独立出来,单称为“传统体育和游艺”;在《国家级非物质文化遗产名录》中,“体育非物质文化遗产”作为10大类别之一,其中在“国家级第一批非物质文化遗产名录”中为第6类“杂技与竞技”;在第二批、第三批、第四批中也是第6类,但类别名称改为“传统体育、游艺与杂技”;第四批中,“国家级非物质文化遗产名录”改为“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”;王文章将“国家级非物质遗产名录的10大类别”进行修正和调整,归纳出了非物质文化遗产体系的13类划分方法,其中的第8类为“传统体育、游艺与竞技”,第13类为“文化空间”[3]。 关于“体育非物质文化遗产”的具体分类,在《中国非物质文化遗产普查手册》中较为详尽(表1、表2)。

表1 非物质文化遗产一级分类及代码[4]

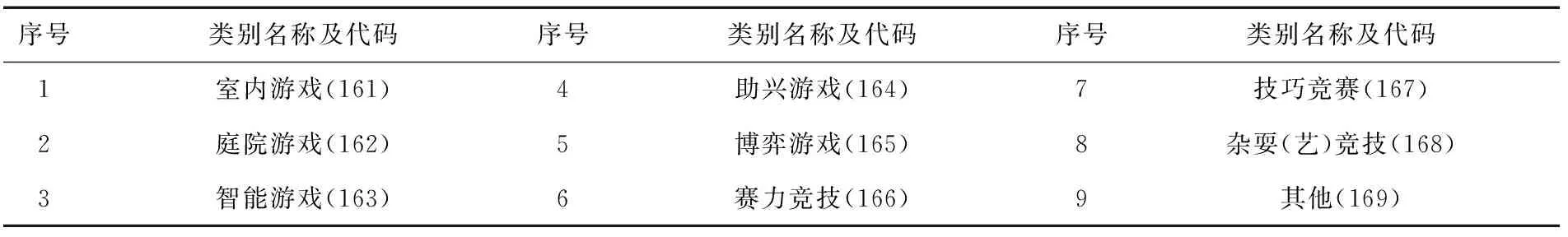

表2 游艺、传统体育与竞技类及代码[4]17

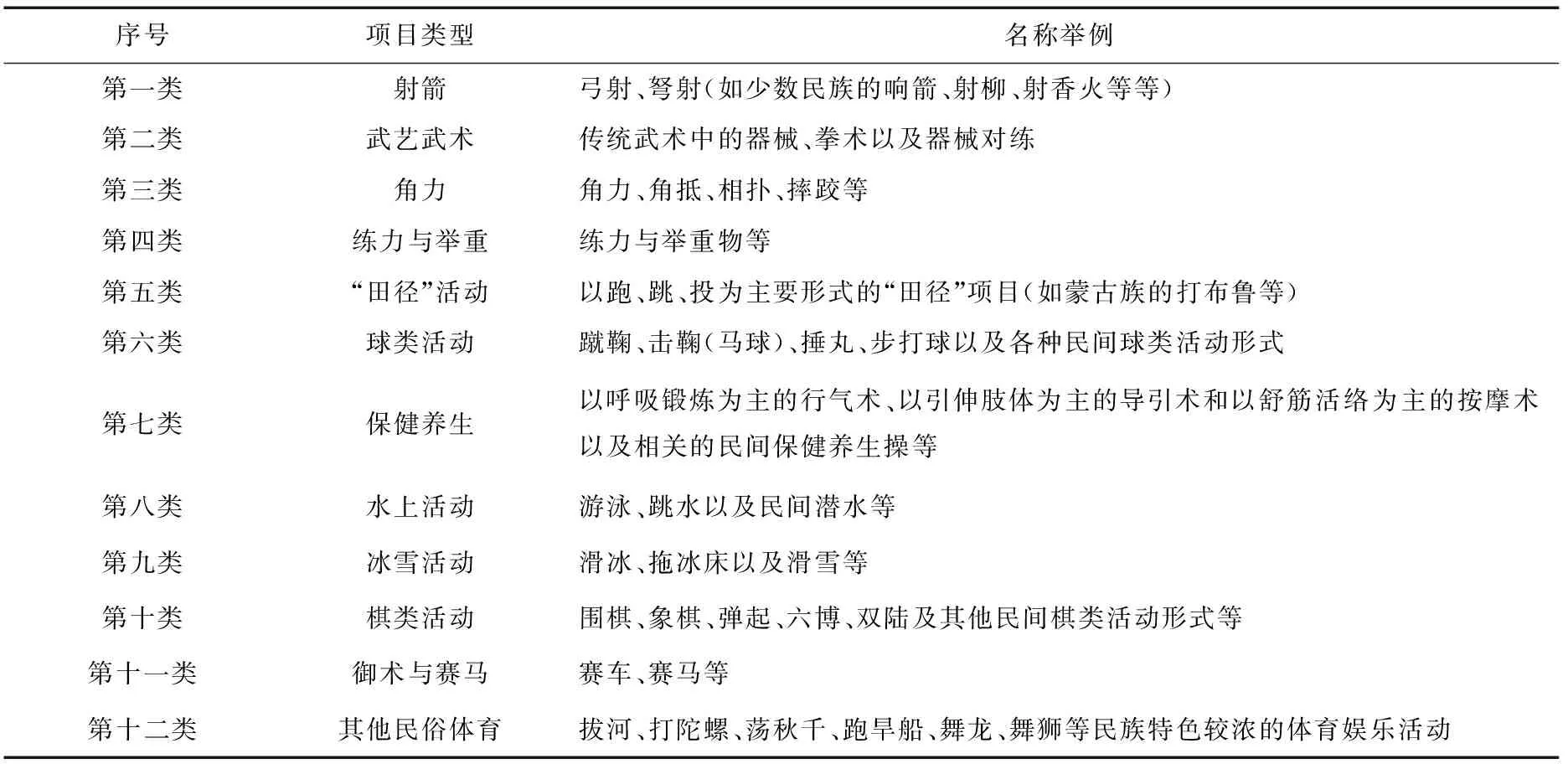

此外,国家体育总局体育文化发展中心崔乐泉研究员,在2015年全国第10届体育科学大会上作了题为《从文化到遗产——体育非物质文化遗产例说》的专题报告,将“体育非物质文化遗产”分为12类(表3)。

表3 体育非物质文化遗产的分类和列举[5]

《普查手册》中对“体育非物质文化遗产”的分类方法,主要依据的是民俗学理论,着重突出的是游戏性与竞技性。国家非物质文化遗产保护专家委员会副主任委员乌丙安先生所著的《中国民俗学》认为:“民俗学的研究大致分为经济的民俗、社会的民俗、信仰的民俗和游艺的民俗四个方面。其中游艺的民俗包括民间口头文学活动类、民间歌舞乐活动类、民间游戏活动类、民间竞技活动类和民间杂艺活动类五类。民间游戏包括室内生活游戏、庭院活动游戏、智能游戏、助兴游戏和各种博戏。民间竞技包括赛力竞技、赛技巧竞技、赛技艺竞技。”[6]《普查手册》中的分类就是按照乌丙安先生的民间游戏、民间竞技和民间杂艺三类进行划分的。除此之外,较早且具代表性关于游戏与竞技的民俗专著有杨荫深先生的《中国游艺研究》和郭泮溪的《中国民间游戏与竞技》。杨荫深认为:“游艺就是游戏的艺术,将游艺分为杂技、弈棋和搏戏三大类。其中杂技分8种,包括蹴鞠打球、角抵相扑等。”[7]郭泮溪认为“民间游戏应是在游戏活动过程中获得乐趣的娱乐活动,分为儿童游戏、斗赛游戏、季节游戏、歌舞观赏游戏、杂艺游戏、智能游戏、驯化小动物游戏、助兴游戏和博戏9类。民间竞技是指在民间举行的各种形式的赛力、赛技巧和赛技艺的活动。”[8]在民俗学的相关论著中,一般认为游艺或游戏或竞技是民俗学的一个组成部分,并对其进行了分类。林惠祥在《民俗学》中认为:“竞赛与游戏在形式上颇不易分,凡带有胜负的可称为竞赛,如无这种意义,只不过随意玩戏的,可名为游戏。游戏分为儿童的游戏、身体或心灵的技术游戏、为游戏的运动、合拍的动作和假装。竞技分为败者受罚的竞赛和胜者受奖的竞赛。”[9]钟敬文等在《民俗学概论》中认为:“游戏娱乐,是一种以消遣休闲、调剂身心为主要目的的,而又有一定模式的民俗活动。民间游戏娱乐从其内容和性质上划分,包括民间游戏、民间竞技、民间杂艺三大类。其中民间游戏分为智能游戏、体能游戏和智能与体能结合的游戏。民间竞技分为力量型、技巧型和技艺型。民间杂艺分为民间艺人的杂耍表演(杂技、戏法)和动物的争斗与表演(诸种斗戏、动物表演)。”[10]其他民俗学者也有类似的分类,在此不再赘述。

从上述对体育非物质文化遗产划分来看,往往以游艺、游戏、杂技、竞技、竞赛和杂耍等名称替代“体育”的称谓进行划分。究其原因有三:1)“体育”一词是现代的舶来品,在我国20世纪初才出现并开始使用,且至今在概念上还存在相当多的争论。在中华民族悠久的历史长河中,古代的“武术”“角抵”“赛马”“射箭”“投壶”“蹴鞠”“击球”“捶丸”“百戏”“杂戏”“把戏”“杂耍”等均为体育所包含的内容,但在我国古代汉语中并没有一个特定词语能够统称这些内容,造成现在的体育、游艺、杂技、游戏、竞技等名称指代不明。2)在我国非物质文化遗产领域,体育学科的话语权分量不足,主要体现在“国家非物质文化遗产保护工作专家委员会”组织机构的设置方面。可以说专家委员会主宰着中国非物质文化遗产相关法律法规文件的制定,以及非物质文化遗产的普查、鉴别、筛选和认定等工作。但在已公布的专家委员会名单中,主任委员1人,副主任委员5人,委员62人,分别来自于“民间文学及语言”“音乐”“舞蹈”“戏剧”“曲艺”“美术”“手工技艺”“传统医药”及“民俗”9个类别或专家组,唯独缺少体育领域相关的类别和专家。这势必会对体育非物质文化遗产的分类及保护工作带来诸多弊端甚至误区,如国家非物质文化遗产名录类别由“杂技与竞技”改为“传统体育、游艺与杂技”。而目前我国体育非物质文化遗产的相关工作是由民俗专家掌握着话语权,因此在《普查手册》中的分类基本按照民俗学理论进行划分。3)对现今普及、认可、定型的体育内涵认识不足,重视不够,不能很好地区分和理解体育与民俗、杂技、游戏、竞技和传统体育等之间的关系。因此我们认为《普查手册》对体育非物质文化遗产的分类存在以下几个问题:1)游戏类别过于繁多且交叉严重,不利于普查统计。室内游戏与室外游戏有交叉,智能游戏、助兴游戏、博弈游戏之间,并与室内游戏、室外游戏都有交叉,会导致一个体育活动找不到归属和类别。例如达斡尔族鹿棋,可在室内玩、室外玩,是一种智力游戏和助兴游戏,同时还属于分输赢的博弈游戏。2)体育文化非物质文化遗产所体现的民族地域性不显著。3)有些属于体育非物质文化遗产的体育活动,不能很好地找到归属。崔乐泉研究员的分类较为合理,具体详细,符合体育内涵的表现,利于体育非物质文化遗产保护工作的开展,但我们认为也存在两方面不足:一是缺少游戏的内容;二是有些项目可以合并。

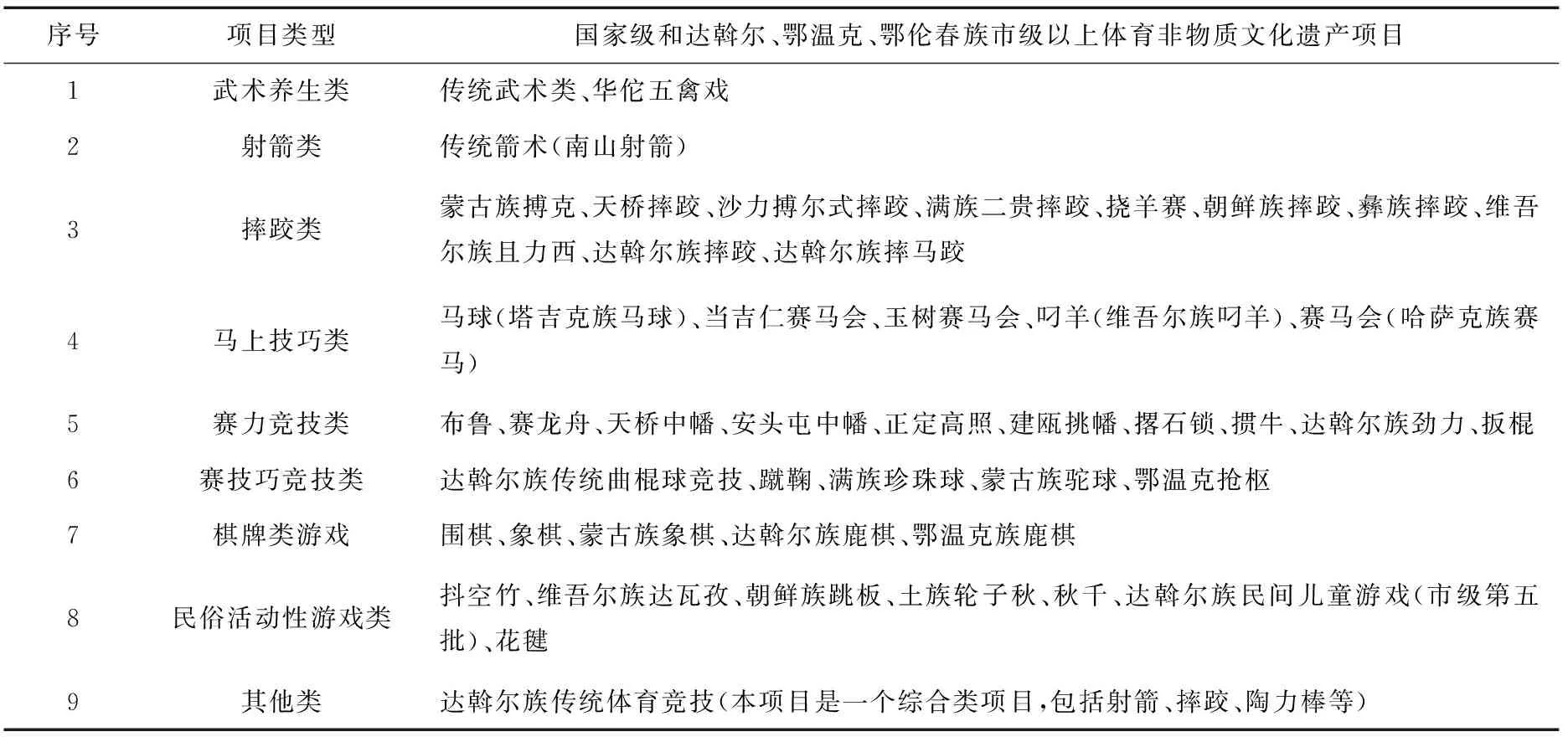

综上所述,并根据体育非物质文化遗产的共同点和差异点,进行分析整理、分门别类,将体育非物质文化遗产分为9类(表4)。此种分类法可视为体育非物质文化遗产由传统体育和游戏两部分内容构成。武术是中华民族最具代表性的传统体育文化,博大精深单独成类。射箭、摔跤和马上活动在我国各民族中历史悠久,内容丰富,并独具民族特色,也单独成类。游戏与体育密切相关,同根同源,故列入到体育非物质文化遗产领域。本分类方法难免有不足或交叉的地方,在项目搜集、普查、筛选和认定过程,尽量以项目体现的主次关系进行归类。需要说明的是,棋牌类游戏和民俗活动性游戏被纳入体育非物质文化遗产类别,其原因是这些内容是我国非物质文化遗产的组成部分,在整个普查体系中并没有被纳入其他类别,是现实情况,没有解决的办法,相对而言归属于体育非物质文化遗产类别较为恰当。

表4 体育非物质文化遗产项目分类

4 体育非物质文化遗产与其相关概念及关系的解读

4.1 体育非物质文化遗产与体育相关概念之间的关系

对“体育非物质文化遗产”的界定及分类进行重构后,有必要对体育非物质文化遗产和体育相关概念的关系进行理顺和解读。我国的体育按照国别来划分,可分为中华民族(56个民族)体育和国外体育(即近代体育,包括篮、足、排、乒、羽、网等);按照阶层划分,可分为官方体育和民间体育;民俗体育主要存在于本民族的节庆、宗教、祭祀等群体活动中,包括现存民族的民俗体育和消失民族的民俗体育;民族体育是指本民族的所有体育,包括本民族传统体育和非传统体育;民族传统体育应指在本民族(广义指“中华民族”,狭义指“我国的单个民族”)中从过去延传至今或相传至今的体育活动,包括在相传过程有所改变的体育、棋牌游戏等活动[11]。民族传统体育文化则指民族传统体育的物质文化和精神文化的总和。

由此可以认为我们所谈及的“中国体育非物质文化遗产”与“民族传统体育”“民族传统体育文化”既有区别又有联系。其联系为它们都是在本民族的某个历史阶段产生并传承至今,是本民族文化的组成部分。其区别在于三者间民族传统体育文化概念外延最为宽泛,非物质文化遗产次之,民族传统体育最窄。如按文化四个层次划分来看,即物质文化(历史文献、场馆、器材和服装等)、行为文化、制度文化和精神文化。民族传统体育主要指行为文化;体育非物质文化遗产包括行为文化、制度文化、精神文化和与之相关的部分物质文化;民族传统体育文化则包括四个层次的全部内容。因此,它们之间的关系可以理解为:“民族传统体育”是“体育非物质文化遗产”中的一部分,“体育非物质文化遗产”又是“民族传统体育文化”中的一部分,而民族传统体育文化则涵盖了前两者的全面内容。但需要强调的是各级体育非物质文化遗产代表性名录是本民族最优秀文化的代表,应对维护民族团结、国家统一与社会和谐具有积极的推动作用和意义,即“有利于增强中华民族的文化认同,有利于维护国家统一和民族团结,有利于促进社会和谐和可持续发展。”[2]10现存“民俗体育”属于“体育非物质文化遗产”。而“国外体育”或“近代体育”以及我国历史中消失的“民俗体育”不属于“体育非物质文化遗产”,如篮球、足球、排球、击鞠、射柳、投壶等。但如果“消失的民俗体育”重新传承到现今的社会中,有相应的传承人,并得到所属群体认同、认可,则可视为“体育非物质文化遗产”,如古代的蹴鞠、鄂温克族的抢枢等。此外,体育非物质文化遗产项目经过县、市、省、国家、联合国等官方认定后,方可称为“非物质文化遗产代表性项目名录”。因此,建议在《国家级非物质文化遗产代表性项目产名录》的10大类别中,将第6类的“传统体育、游艺与杂技”改为“传统体育与杂技”或直接改为“传统体育”,并将“杂技”单独成一类别,较为恰当。

4.2 体育非物质文化遗产与文化空间的关系与解读

在国内外非物质文化遗产的相关文件和研究中,经常出现文化空间的概念。因此,谈及体育非物质文化遗产与文化空间的关系,首先应明确“文化空间”的含义。

1998年,联合国教科文组织《人类口头和非物质遗产代表作条例》的第一条宗旨中,明确指出:“文化空间的人类学概念被确定为一个集中了民间和传统文化活动的地点,但也被确定为一般以某一周期(周期、季节、日程表等)或是某一事件为特点的一段时间。这段时间和这一地点的存在取决于按传统方式进行的文化活动本身的存在[12]”。

1998年,联合国教科文组织《人类口头和非物质遗产代表作申报书编写指南》中指出:“宣布人类口头和非物质遗产代表作针对的是非物质文化遗产的两种表现形式。……另一种表现于一种文化空间,这种空间可确定为民间和传统文化活动的集中地域,但也可确定为具有周期性或事件性的特定时间;这种具有时间和实体的空间之所以能存在,是因为它是文化现象的传统表现场所。”[13]

按照联合国教科文组织和我国的相关法规文件的解释,文化空间就是非物质文化遗产的一个类别。但由于文化空间的概念来自国外的术语翻译,用我国的中文习惯理解往往存在一些偏差和误解,有时候出现“泛文化空间”的现象,如将我国的“某某之乡”“文化保护区”“居民小区”及“普通文化生活的乡村”等当作文化空间。相对于官方文件中对文化空间的定义来说,乌丙安先生的解释比较符合中国人的习惯,通俗易懂。他认为“凡是按照民间约定俗成的古老习惯确定的时间和固定的场所举行传统的大型综合性的民族、民间文化活动,就是非物质文化遗产的文化空间形式。有了这样的理解,就会自然而然地发现,遍布在我国各地各民族的传统节庆活动、庙会、歌会(或花儿会、歌圩、赶坳之类)、集市(巴扎)等等,都是最典型的具有各民族特色的文化空间。”[14]至此,体育非物质文化遗产与文化空间的区别与联系就显而易见了。一是体育非物质文化遗产与文化空间是非物质文化遗产下并列关系的两个类别。二是有些体育非物质文化遗产是文化空间的组成部分,也可理解为构成要素,而少林功夫可归入文化空间,“因为具有1500年以上历史、在嵩山少林寺这一特定的佛教文化环境中形成的少林功夫,是一种具有丰富内涵的传统文化体系。”[3]265“以佛教神力信仰为基础,充分体现佛教禅宗智慧。”[15]少林功夫是嵩山少林寺这一特定环境所有文化内涵的统称,具备文化空间的要素。 三是有些民俗节日活动也属于文化空间,有些体育物质文化遗产也是民俗活动或民俗类别的组成部分。如内蒙古第三批非物质文化遗产名录中民俗类的达斡尔族萨满斡包祭,俗称“斡包节”,定于每年的6月28日在莫旗达斡尔民族园举行。斡包节首先是萨吉哈尔迪汗祭祀仪式,之后进行传统曲棍球竞技(国家级第一批非物质文化遗产项目)、颈力(内蒙古第一批)、扳棍(内蒙古第一批)、摔跤(内蒙古第一批)、射箭、围鹿棋(内蒙古第二批)、罩鱼比赛等达斡尔族传统体育的比赛和表演。黑龙江省第四批的“达斡尔族库木勒节”定于每年5月最后一个周六在齐齐哈尔市梅里斯达斡尔区的哈拉新村举行。库木勒节首先是祭祀敖包仪式,接下来是民族歌舞表演、传统曲棍球竞技(国家级第一批)、赛马、摔马跤(齐齐哈尔市第四批)、颈力(内蒙古第一批)、陶力棒等达斡尔族传统体育的比赛,还有喝“库木勒”汤和吃手把羊肉等活动。国家级第三批的“鄂温克族瑟宾节”,定于每年的6月18日在鄂温克族自治旗巴彦胡硕敖包山举行,首先祭祀敖包,白天进行抢枢(国家第一批)、“米日干”车、抢银碗、赛马、摔跤、射箭、夺宝、劲力、拉棍子等鄂温克族传统体育比赛,夜晚举行篝火歌舞晚会。国家级第一批非物质文化遗产项目“鄂伦春族古伦木沓节”,定于每年的6月18日举行,有开幕式、鄂伦春族传统体育比赛、篝火娱乐晚会三部分内容。这些节日都是国家级、省级非物质文化遗产的民俗类项目,也符合文化空间的内涵,在达斡尔、鄂温克和鄂伦春族的民俗节日期间都要进行传统体育(体育非物质文化遗产项目)的比赛和表演,很好地诠释了体育非物质文化遗产与民俗活动、文化空间三者之间的关系。

5 结束语

拙文是一篇基础理论性研究,但问题的来源是基于对达斡尔、鄂温克、鄂伦春族聚居区的田野考察,因此对实践工作具有一定的理论指导作用。在现有非物质文化遗产相关的法律条文和理论基础上,对体育非物质文化遗产概念及分类的诠释与重构,有利于社会上加深对其内涵、分类的理解及在保护工作中的实际可操作性,有利于我国体育非物质文化遗产的普查、筛选、认定、记录和建档等工作。而对“体育非物质文化遗产”与之相关概念的解读,有助于厘清其与传统体育、传统体育文化、民俗体育、文化空间之间的相互关系,促使在实际保护工作中有的放矢,抓住重点和难点,解决主要环节问题,有助于我国体育非物质文化遗产的宣传、传播和振兴,有利于传承和发扬中华民族的优秀传统文化,对维护民族团结、增强文化认同、促进社会和谐具有一定的积极作用。

——围棋