上海某宾馆基坑工程监测分析

(上海市工程建设咨询监理有限公司,上海 200043)

1 引言

近几十年来,随着我国经济持续快速发展,上海地区的城市发展呈现出新的特点,城市人口过饱和、城市绿化面积减少、建筑物内部空间狭小、交通拥堵、土地资源紧张等[1]。今后在环境承载力下进行可持续的发展、倡导科学发展观,向地下发展已成为将来城市发展的必经之路[2]。而地下空间的有效利用,如大规模城市综合体的地下建筑、高层建筑的地下停车场、地铁车站、大型排污排水设施、地下变电站等,其施工建设都涉及深基坑工程[3]。

目前,深基坑工程的工程应用越来越普遍,基坑面积及基坑开挖深度越来越大。因而上海区域的基坑工程的特征是“大、深、紧”[4]。基于上海地区基坑工程出现的特点,在城市基坑施工中,基坑工程常常紧邻于大规模建(构)筑物、综合管线、地铁隧道和交通干道等市政工程,并且施工现场场地狭小,因而不仅需满足基坑承载力和稳定性要求,还需对位移控制严格要求。基坑开挖的过程中存在着诸如外力、变形、土性等难以预料的因素,而城市深基坑工程常常是处于复杂的周边环境中,周边环境例如地下管线、地下通道、地铁隧道、邻近建(构)筑物等对于不均匀变形的抵抗能力是不尽相同的[4]。因而,基坑工程在复杂的周边环境下施工对基坑工程的理论研究、设计与施工等方面提出了更高要求,并成为当前建筑行业亟待解决的课题。

目前,对基坑进行监测以便及时得到基坑情况并对基坑施工进行研究是一种可行的办法。国内外学者通过监测基坑开挖过程中对围护结构及周边环境的影响做了大量的研究。在基坑周围土体方面,Peck[6]在第七届国际岩土力学与基础工程会议上针对基坑开挖实测数据及其发展现状首次发表了较为全面深入的报告,由其实测数据分析研究了坑底隆起、侧向位移、地表沉降等内容,重点论述了基坑变形影响因素(土质条件、施工工况及其质量和开挖深度)。Lambe[7]通过对土体位移等基坑开挖影响因素以及基坑开挖实测数据对某地铁隧道的多个基坑工程的围护及支撑体系进行研究分析,得到一些结论。郭印等[8]通过某深基坑开挖实测数据研究了其支护桩在不同工况下的内力和变形特性,并对支护桩进行桩身弯矩、桩顶位移等试验分析。分析结果表明基坑围护结构的支护桩随着开挖深度的增大而位置下移,并且最大弯矩值也随之呈线性规律。在周围建筑物方面,王卫东和徐中华[9]基于上海地区板式支护体系的基坑工程的地表沉降实测数据,提出预估墙后地表沉降的方法并验证其可靠性,从而为复杂条件下基坑工程设计提供了一种预估基坑开挖对周边建筑物影响的实用评估方法。在临近的地下通道方面,况龙川[10]利用地铁隧道监测数据及其开挖工况来研究影响隧道变形的不同因素,实测数据表明隧道在基坑一侧有较为明显位移,并且隧道断面呈椭圆形状的变形规律。蒋洪胜和侯学渊[11]根据对某邻近地铁隧道的深基坑开挖的监测数据以及基坑开挖对周围土体扰动的理论分析,探讨了不同影响因素下(隧道的水平移动、垂直沉降和隧道的横向变形)基坑开挖对邻近地铁隧道的影响。

本文基于上海某宾馆的现场实地施工监测数据,分析了施工过程中,基坑的围护结构以及周围管线等的变形规律,以期给类似的基坑施工提供一些建议。

2 工程背景

2.1 工程概况

本工程拟建场地位于上海市长宁区,西至中环线虹许路,南至延安路高架桥,北至虹桥路。基础采用桩—筏基础,地下室普遍区域底板面标高-8.250m,下沉院底板面标高为-11.250m,基础底板厚均为800mm。垫层厚度均为150mm。基坑面积约为23 240m2,总延长米约为706m。基坑普遍区域挖深8.60m,下沉院区域基坑挖深11.60m。基坑普遍区域基底标高为-9.200m,下沉院区域基坑基底标高为-12.200m。

2.2 周边环境

本工程拟建场地与周边环境总图见图1,其中东侧红线外为新虹桥小别墅区,该侧红线外沿基坑边线有3栋2层小别墅。南侧红线外为延安西路,其中西南角有1栋长宁区市政工程管理署3层混凝土结构办公楼,南侧红线外延安西路上有煤气管、配水管和信息管。西侧红线外为虹许路,其中虹许路与场地红线之间有5栋2层的混凝土结构的办公楼,虹许路下有中环北虹路地道,地道埋深约5.00m,地道边距离基坑边线的最近距离约为17.80m,另外虹许路下有燃气管、配水管、信息管、电力管、雨水管、污水管和供电管等多种市政管线。北侧西段红线外为上海盲童学校教学楼,北侧东段红线外为虹莞别墅,该区域房屋为政府机关用房,施工时应重点保护,北侧东段红线外有雨水管、污水管经过。

图1 场地与周边环境图

2.3 水文地质概况

拟建场地位于上海市长宁区,西至中环线虹许路,南至延安路高架桥,北至虹桥路。场地地貌应属于上海地区四大地貌单元中的滨海平原相地貌类型。场地之前为上海新苑宾馆及新虹桥小别墅区,场地内建筑已拆除,别墅区与宾馆区域有围墙隔离,区内有水泥路及多处有水泥地坪,场地内的树木正在迁移,场地内尚有小型湖泊存在; 总体而言,除湖泊地区外拟建场地地势较为平整,实测勘探点的地面标高在4.21~3.48m之间,高差0.73m。

根据勘察资料,拟建场地自地表以下45.38m 深度范围内为属第四系河口、滨海、浅海、沼泽相沉积层,主要由饱和粘性土、粉性土以及砂土组成,具有成层分布特点。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异可划分为6个主要层次。自上而下依次为: 1)杂填土;2)粉质粘土和粘质粉土;3)淤泥质粉质粘土;4)淤泥质粘土;5)粉质粘土;6)中粗砂和粉细砂。表1给出了基坑影响范围内各土层物理力学性质指标。

2.4 基坑支护选型

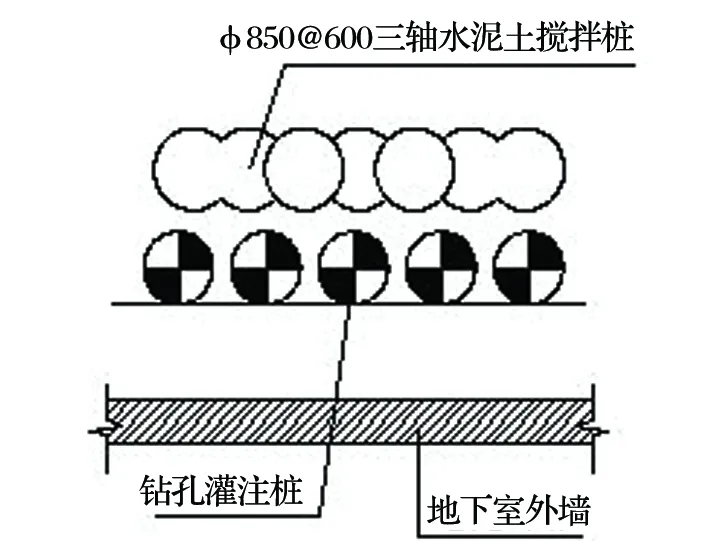

深基坑工程一般采用板式支护体系。根据挖深可采用一定桩径的钻孔灌注桩作为围护桩,外围设置一排水泥土搅拌桩止水帷幕(如图2),灌注桩桩顶设置压顶梁,坑内设置两道水平混凝土支撑,被动区加固方案为双轴水泥土搅拌桩暗墩加固。钻孔灌注桩结合止水帷幕作为一种成熟的工法,围护结构刚度较大,桩长、桩径的选择和布置形式等较为灵活,且随着时间的增长,桩身强度不断增长。

表1 基坑影响范围内各土层物理力学性质参数

土层序号土层重度(kN/m3)渗透系数(cm/·s)粘聚力C(kpa)内摩擦角①杂填土18.0/218°②1褐黄色粘土19.05.0×10-73215.5°②2灰黄色粘土17.85.0×10-71815.0°③灰色淤泥质粉质粘土17.36.5×10-61215.5°④灰色淤泥质黏土171.6×10-61212.0°⑤1-1灰色粘土17.51.9×10-61512.5°⑤2灰色粉砂夹粉质粘土18.44×10-4332.5°⑤3-1灰色粉质粘土夹粉砂18.04.2×10-51421.5°

图2 钻孔灌注桩结合止水帷幕平面示意图

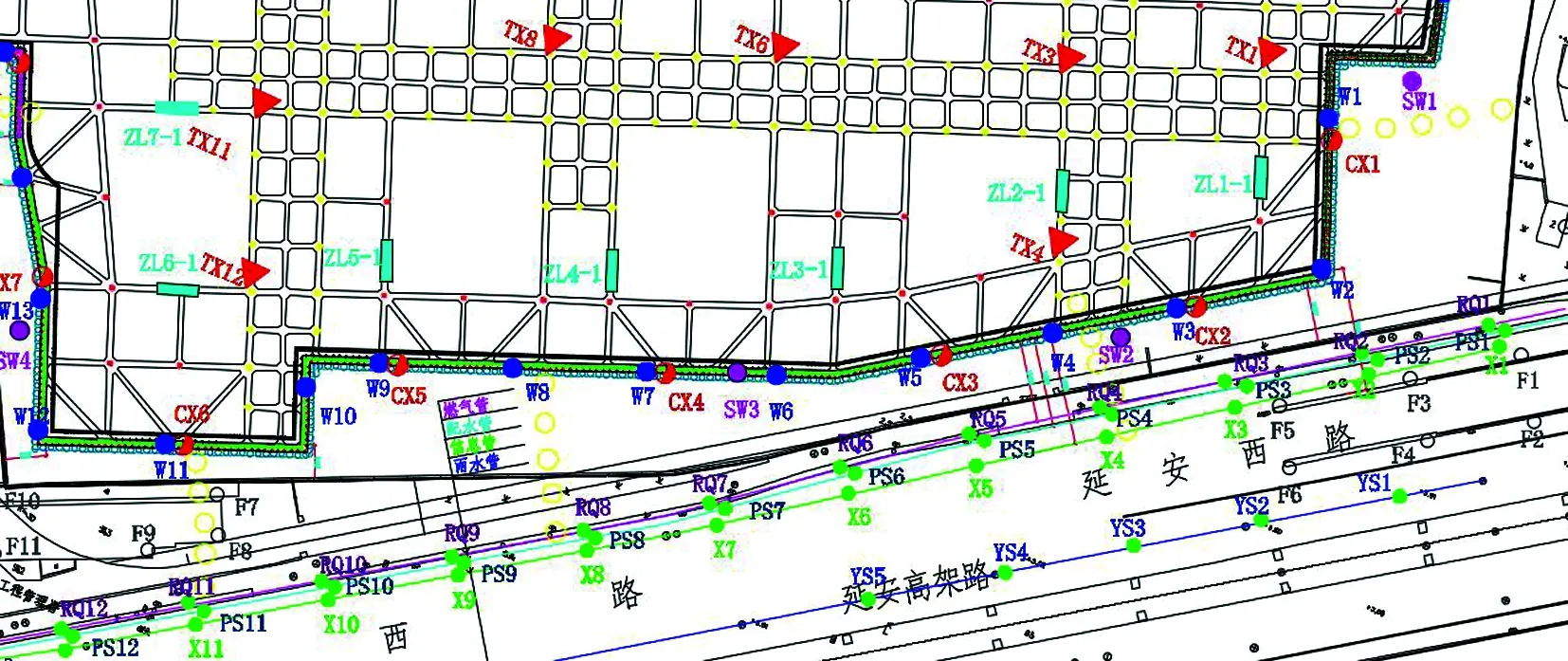

图3 基坑测点布置平面图(部分)

3 监测方案

本工程的基坑监测内容包括基坑围护结构和周边环境。具体的监测内容有:深层土体水平位移监测; 基坑外地下水位监测; 支撑轴力监测; 围护桩体沉降监测; 坑外地表、道路沉降监测; 管线水平监测; 临近建筑物沉降等。

本工程的主要监测点(部分)布置见图3。基于施工规划,将施工分为以下几个工况:

(1)工况1:第1级基坑开挖,开挖表层土1m,加设第一道水平支撑;

(2)工况2:第2级基坑开挖,开挖第二层土体4.2m,加设第二道水平支撑;

(3)工况3:第3级基坑开挖,开挖第三层土体3.4m,加设底板;

(4)工况4:第4级基坑开挖,开挖下沉院土体3m,加设底板。

4 实测结果分析

鉴于监测结果众多,本文仅选取其中几种监测类型进行分析。并且每种类型选取有代表性的部分测点来分析其在基坑施工期间的变化规律。

4.1 土体深层水平位移

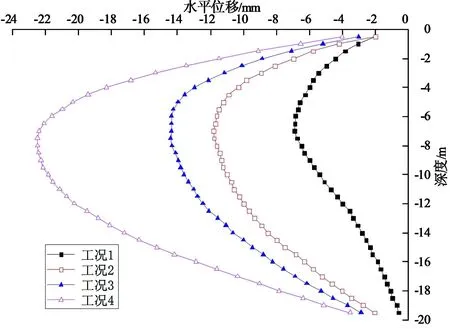

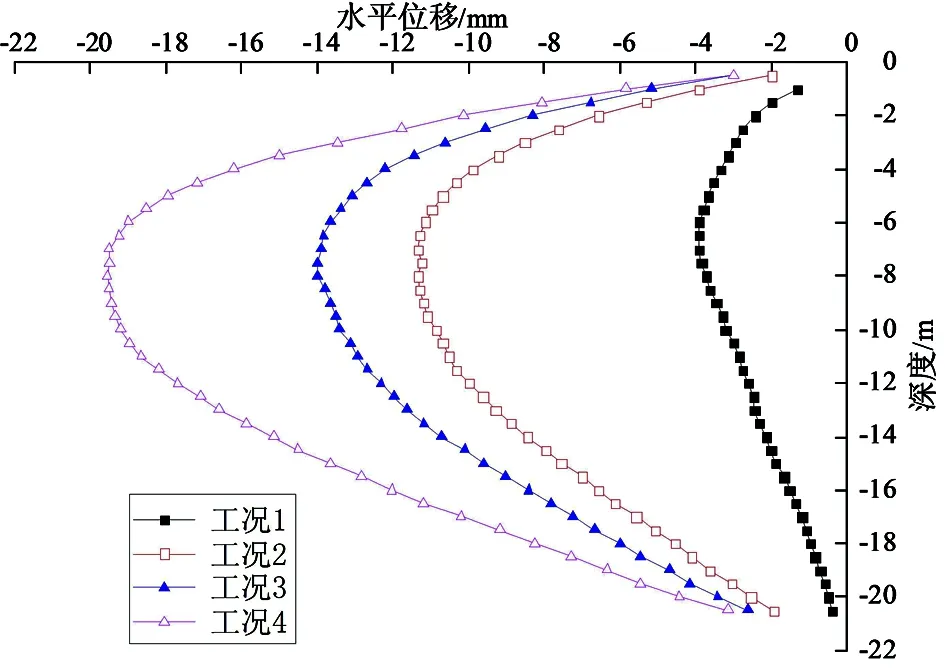

土体深层水平位移由标号CX系列点测得,本节选取了一些具有代表性的点CX2、CX8、CX11来分析施工过程中土体深层水平位移的变化。以下图4~6为各点土体深层水平位移变化图。

图4为测点CX2在不同阶段的土体深层水平位移变化图。由图中可以看出,在工况1时,水平位移在深度为6.5m左右的位置,最大值约为6.89mm。在工况2时,继续挖下一层土体,对土体扰动加大,土体水平位移明显增大,最大水平位移大概在深度7m左右,最大值为11.8mm。工况1与工况2的差距较大,最大水平位移相差接近5mm。在工况3时,土体的深层水平位移继续增大,最大值为14.42mm,最大值所在深度为7.5m。最后的工况4时,继续挖土,土体扰动持续增大,曲线明显增大,最大位移值达到22.49mm,此值的深度在大概9m。总体来说,土体深层水平位移的最大值随着施工阶段的不断进行,逐渐增大,而且,最大值所在深度也随着进程不断有下移的趋势。

图4 测点CX2在不同施工阶段水平位移图

图5 测点CX8在不同施工阶段水平位移图

图5为测点CX8在不同施工阶段的深层土体水平位移变化规律。从图中可以看出,在工况1,由于挖土施工过程的扰动,土体的水平位移值最大值为3.93mm,最大值所处深度为6.5m左右。工况2继续进行挖土施工,对土体扰动较大,土体水平位移值相比上一阶段显著增大,其最大水平位移大概在深度7m处,最大的位移值为11.32mm,约为工况1的2倍。在工况3时,土体深层水平位移进一步增大,为13.99mm,最大值深度为也在7.5m左右。最后的工况4时,土体仍被开挖,土体深层水平位移最大值继续增大至19.54mm,深度为8m。总的来说,深层土体水平位移值一直都在增大,其所处深度也随着施工进程不断加深,而且,测点CX8与测点CX2的规律基本相同,曲线样式也都基本一致。

图6为测点CX11的位移图,测点CX11与前两图的基本规律等大体相似,此处不再赘述。在工况1 时,深层土体最大位移为7.69mm,在7m处; 工况2时,最大位移是12.8mm,也是在7m处; 工况3时则是在15.6mm,在地下7.5m处; 最后的工况4最大位移是20.26mm,在8m处。总体来说也是最大位移在不断增大,且深度在下降。

图6 测点CX11在不同施工阶段水平位移图

以上3个典型测点反映了基坑不同位置的深层土体水平位移的变化规律。综合图4-图6,总的来说,各点的最大水平位移的位置都随着施工的不断推进而有着下移的趋势,一般在7~10m左右的位置。各点在土体施工的阶段,由于挖土施工,位移值都比较大,且各个阶段之间的差值也较大。从各图中可以看出,土体位移—深度曲线均为“大肚子”形状。

4.2 支撑轴力变化

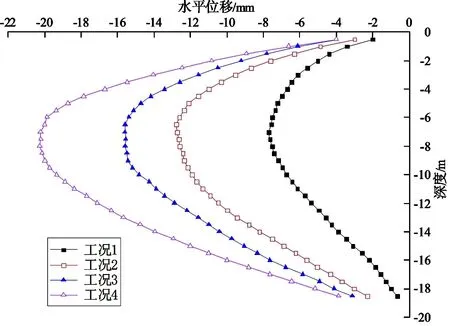

图7和图8分别是第一道支撑和第二道支撑的轴力变化规律。每道支撑分别选取了一些典型的测点来进行分析。

第一道支撑的轴力总体上是随着施工进程不断增大的。随着土体被挖去,这个基坑就依靠支撑来围护,此时,支撑的轴力迅速增大。而后,在第二道支撑施工时,第一道支撑的轴力被分担,因此增长较为平缓。在后续施工中,随着土体被挖去,轴力继续增大,直到基坑挖土施工结束。

当土体挖到第二层时,基坑第二道支撑就架设起来了。第二道支撑分担了一部分第一道支撑的轴力,且其轴力迅速增长,并且达到了较大的水平。随着土体后续的开挖,加设了底板,支撑的轴力增长速度放缓,但是一直在稳步增长。

图7 第一道支撑轴力变化

图8 第二道支撑轴力变化

4.3 地面沉降

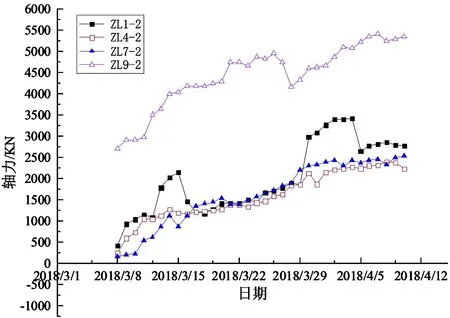

地面沉降的监测选取了几个具有代表性的测点的监测数据来进行分析。由图9可以看出,随着施工进程的不断进行,土体越挖越深,基坑周围土体下沉,地面的沉降值也越来越大。由于测点D3更接近基坑,所以,地面的沉降值相对比较小。随着最后土体被挖完,各测点的沉降都趋于稳定,大概在9mm。

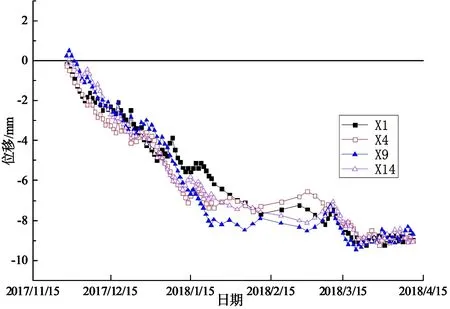

4.4 管线沉降

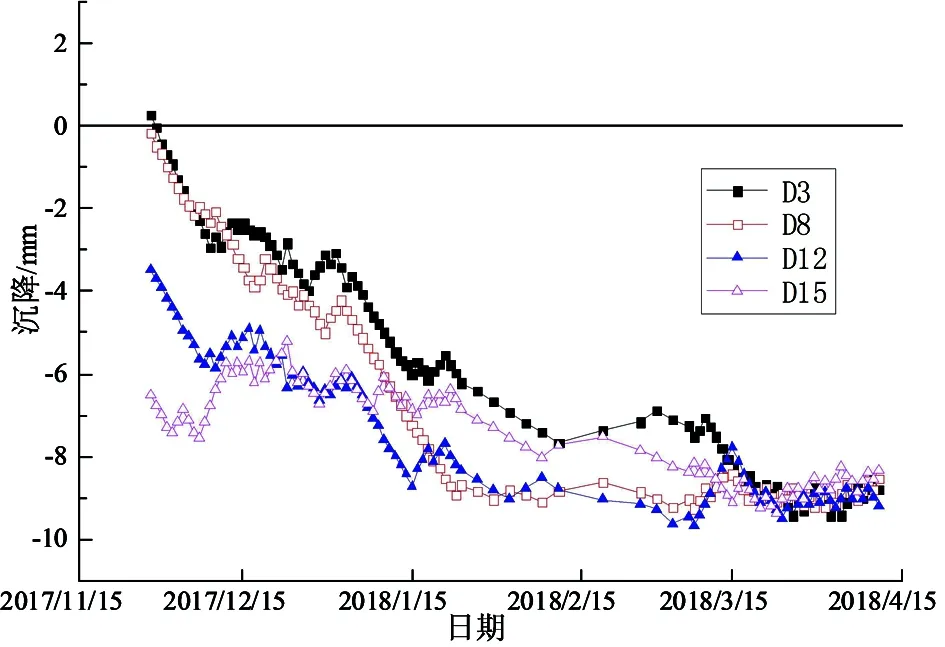

鉴于基坑周围管线众多,且分布较杂,本节选取信息管线监测数据进行分析,探讨其位移变化规律。选取其具有代表性的测点数据进行分析。其中,正值代表隆起,负值代表下沉。

从图10可以看出,在施工阶段,管线的位移随着施工进程而不断加大,且最后都表现为沉降。各测点的变化规律和最后的沉降值都差不多,最后都稳定在9mm左右。可在挖土过程中,因为土体被挖,周围土体向基坑移动,管线的沉降值下降迅速。

图9 地面沉降变化

图10 信息管线沉降变化

5 结论

本文基于上海某宾馆基坑的实地施工监测数据,分析了在复杂施工个环境下基坑的围护结构以及周边环境等的变化规律,得到以下结论:

(1)土体的深层水平位移曲线表现为“大肚子”的形式。随着施工工况的进行,土体深层水平位移也在不断增大,并且最大深度所处位置也在不断下降,具有明显的时空效应。

(2)支撑轴力在施工进程中一直以较快的速度增长。加设的第二道支撑有效地分担了第一道支撑的轴力。后续底板的施工,也使得支撑轴力的增长速度放缓,直至施工结束。

(3)基坑周围地面沉降以及管线位移都是随着基坑挖土的进行而不断而增大,且都表现为下沉。这是因为基坑挖土后,坑边土体相应塌陷,附近地面和管线均表现为下沉。