莫愁湖曾公坊之始末

◎ 老 铁

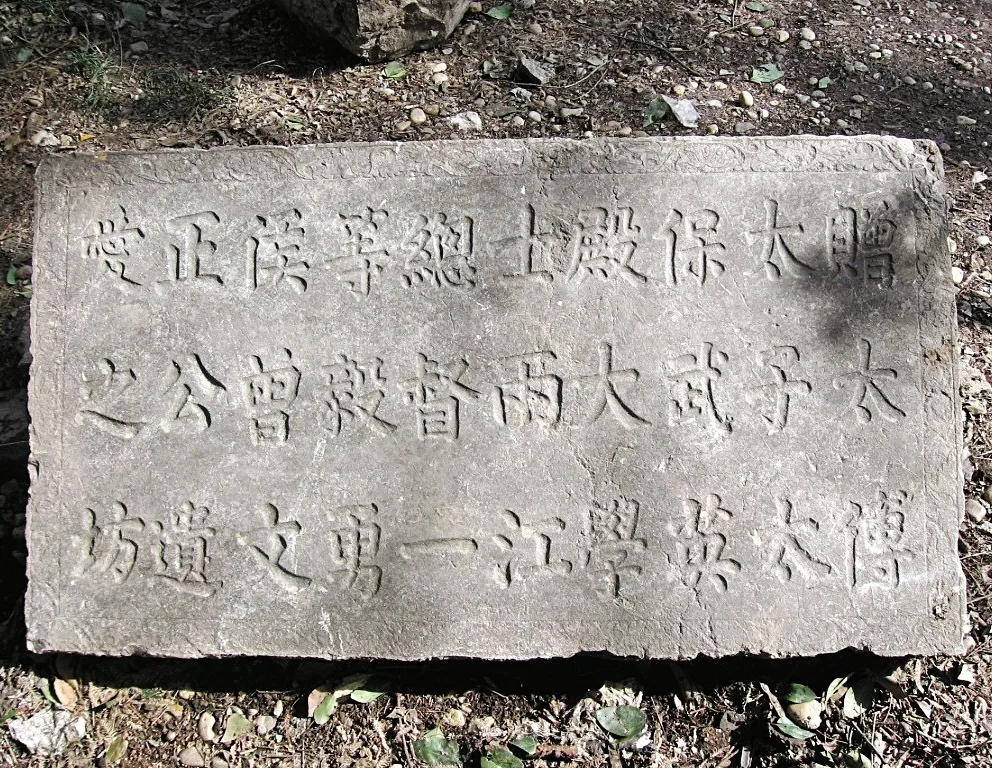

2006年2月,莫愁湖公园管理处在整修湖西儿童游乐场时,清理出一批石块、石柱、石鼓之类,有的已残缺,但还有相当一部分是完整的,除了纹饰图案外,有一块石牌上刻有“赠太傅、太子太保、武英殿大学士、两江总督、一等毅勇侯曾文正公遗爱之坊”,据此,可以推定,这堆石块是清代曾国藩去世后的一座纪念建筑——“曾文正公遗爱之坊”的残留构件。

牌坊为何在莫愁湖

查《南京莫愁湖志》,在《续纂莫愁湖志·关梁》“湖之北·石城桥”条下有:

“其地有官廨,王臣奉使,与四方宾客来会、迎送之所。桂芗亭观察移建劳劳亭于此。其廨侧有石坊,下额曰:‘民不能忘’,上额曰:‘赠太傅、太子太保、武英殿大学士、两江总督、一等毅勇侯曾文正公遗爱之坊’;联曰‘系亿万家父老讴思,堕泪碑宜同岘首;挽十二载干戈劫运,大功坊合配中山。’由廨过石城桥,可至莫愁湖。”

书证与实物完全吻合,由此可知,此曾公坊构件,就是原在石城桥官廨之侧的曾公坊构件残石。那么,曾公坊又是谁建的?又是什么时候移到莫愁湖公园里的?什么时候被废弃的?

据朱孔彰撰《题江南曾文正公祠百咏》第十六首云:“旱西门外大功坊,民不能忘惠爱长。驻马万人齐下拜,一时堕泪似襄阳。”后有跋:“江南百姓思公遗爱,建石坊旱西门外,题曰‘民不能忘’。坊有联云‘系亿万家父老讴思,堕泪碑宜留岘首;挽十二载干戈劫运,大功坊合配中山。’”是说“民不能忘”坊即“曾公遗爱坊”,由江宁仕商捐资兴建,是民间集资,在旱西门外建造的,不是官建之坊。可知此坊名石背阴文字应为“民不能忘”,或许还有下款及捐建年月等字样。建坊时间应在曾的卒年,即清同治十一年(1872)。

曾文正公遗爱牌坊石构件

曾文正公遗爱牌坊石构件

朱孔彰(1842~1919),字仲我,原名孔阳,字仲武,别号江东半隐,长洲人。乐骏声子。清光绪八年举人。三赴会试未果,惟一心著述。初留曾国藩幕读书,襄校江南官书局,学业大进。历主蒙城书院,掌教存古学堂。晚年聘修清史。著有《十本经汉注》《说文重文笺》《半隐庐丛稿》《题江南曾文正公祠百咏》等。朱孔彰在冶城校书,对城西情况极熟,此则资料甚可信。

官建的曾公祠在清凉山马端敏祠右后面。上书第一首“丞相祠堂何处寻?清凉山近石城阴。”第二首“路左先经端敏祠,榜题数字系人思。”就是说的官祠。曾国藩去世后,清廷诏在全国范围曾国藩尝任职之地均建祠祭祀。曾国藩曾三任两江总督,金陵官祠乃是奉旨所建。此一祠一坊与莫愁湖胜棋楼后由江宁布政使奉新许振祎所建之曾公阁,一座祠在清凉山,一座坊汉中门外,一座阁在莫愁湖上,鼎足而三,恰成呼应之势!但曾公阁迟于光绪十四年(1888)才建,此前一直是肖公像于胜棋楼的,所以之前十余年相呼应的是祠、坊、楼。

又从《南京戏曲资料汇编》第一辑中发现“莫愁湖公园戏剧石雕”后面有这样一段文字:“1965年拆除汉中门红土山曾国藩‘遗爱坊’时移建于莫愁湖,现四幅在莲园内圆门两侧,两幅在公园左侧水池石围上。馀六幅已破损。”“戏剧石雕”不去管他,曾国藩“遗爱坊”1965年移建于莫愁湖,是关键!不是“拆除……移存于莫愁湖”,可知是曾在莫愁湖复建了的。(该书名为“资料汇编”,实际上就是修志之前的“资料长编”性质,可信度极高)

回到文章开头的2006年,笔者在莫愁湖考察这堆石构建时,曾向围观群众中几位年约六七十岁的老者询问过,中有一位说是过去(“文革”前)小时候来莫愁湖游玩过的老人,指着湖边不远处说,看到过(竖立的牌坊),原来牌坊就在那里,不高,窄窄的。当时陪同考察的有公园管理处广告部的李军主任以及她的同事张磊等人。可惜当时没有追问那位晨练的老人姓名及联系方式,不能作为口述资料记录在案。从时间上来看,“曾公遗爱坊”即使尝在莫愁湖公园复建过,寿命也不会太长,一年之后“文化大革命”就轰轰烈烈的到来了,一切“封资修”的东西全要砸个稀巴烂,曾公坊肯定首当其冲。从保存的完好程度来看,可能是公园的干部、职工做了一些保护措施,把这些构件拆下来堆放到附近一处不起眼的地方用泥土杂物做了覆盖,才得以大致保全下来的。

这不是没有根据的胡乱推测,莫愁湖公园里的文物级石碑、民国三十七年邹鲁撰《重修建国粤军阵亡将士墓记》碑,就是用类似这样的方式才得以保存下来的,现在已建亭展示。

曾公坊是南京三座曾国藩纪念建筑中,现在唯一还能看到大部分构件的一座,也可算是寿命最长的了。

“独柱式”之误传

前面一直没有提到曾公坊门柱上的楹联,现存的门柱仅剩一根,但上下联竟分别刻在了同一根柱子的正反两面。当年考察时对此也甚是不解,甚而产生了一些误会:同一副楹联的上下联,应分别镌刻在牌坊同一面的左、右门柱上,或对称的边柱上,一般不会正反面同刻一副联。从这个角度来思考,除非这根柱子是一根独柱,否则毫无道理这样做。以为可能会像六朝陵墓神道望柱、或者佛家经幢类似的形式(此类建筑其实也应该是对称的),而不一定是传统意义上的牌坊建筑样式。当时写了一个初步考证的意见给了公园做个内部参考,主要内容还是释读柱联内容的,也提到了“独柱式”,是用纸质打印件交给他们的。交出后想到不对头,因为碑名石太大,重量可观,独柱式不可能承载得住,且当时也未发现柱子上有镶嵌碑名石的大凹槽(或榫头),只是考虑还要进一步考证,正式写成文章给他们更好,再后来事情一忙顾不过来,就没及时让他们销毁掉这个文件。没想到后来媒体采访时,公园的同志把这个供他们内部参考的材料提供给了媒体,结果传媒上哄传“曾公坊”,附带也说到了“独柱式”的说法。显然,错误的源头在我,怪不得公园的同志。是我被这堆保存较完整的牌坊石构件,仅有一根石门柱(另一根不知到哪去了,或许当年已被毁掉了)搞昏了头。后来看到汉中门外曾忠襄公牌坊老照片,证实曾文正公遗爱碑形制应与之相差不远。

曾文正公遗爱牌坊石构件

汉中门外曾忠襄公牌坊

写到这里本文也可以结束了,但关于此坊其实还有一件事情很有意思,恰又是莫愁湖上三副有名的“错联”之一,一直没人提到过,故此费些笔墨,以存故实。

下面说说这副对联:

牌坊石柱上镌刻的这副联是惜阴书院山长薛时雨写的。薛时雨(1818~1885),字慰农,一字澍生,晚号桑根老农,安徽全椒人。清咸丰三年进士。官至杭州知府兼督粮道,代行布政、按察两司事。致仕后主讲杭州崇文书院、江宁尊经书院和惜阴书院。居乌龙潭畔“薛庐”。晚年曾募捐重修醉翁亭。著有《藤香馆集》《藤香馆小品》等。薛时雨曾参李鸿章幕,同治元年至赴安庆拜谒曾国藩,慷慨谈兵,为曾国藩所赏识。次年因军功由左宗棠保荐任杭州知府等职。十年后曾国藩去世,薛时雨撰写了不少哀悼诗挽联。其中一副联下款署的是“部民薛时雨”。当时修曾公坊,主事者请薛时雨撰联镌石,薛时雨特意作了两副联,后来上石时竟只用了一副。最离奇的是,上石的这副联,是被“砍了头”的,薛时雨大为生气,在其所著《藤香馆小品》中,附记了这件让他光火的事。

全文如下:

题曾文正公遗爱坊(今刊坊上,石工憎其长,截去首句,不成文理矣)偃武遽骑箕,系亿万家父老讴思,堕泪碑宜同岘首;削平等开创,挽十二载干戈劫运,大功坊合配中山。又(坊联本二首,石工刻上联之半,两面雷同而遗此联)使节三持,遭际如文端、干济如文毅;仁恩再造,钟阜同其高、江流同其深。

未上石的第二副联暂且不提,先来解读一下第一副联。偃武:即偃武修文,意思是停止武事,振兴文教。首句开明宗义指出曾文正在南京的功绩,是荡平了“长毛”之乱,恢复百业,创设江南书局,兴文重礼。骑箕,典出《庄子集释》,多义,此指去世。堕泪碑:唐代诗人孟浩然《与诸子登岘首》诗云“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。水落鱼梁浅,天寒梦泽深。羊公碑尚在,读罢泪沾襟。”此因末句而得名。岘首:山名,在今湖北襄樊。古襄阳城西南诸山统称岘山,岘首山地处东南端,是古襄阳的重要标志。岘首山上有羊公碑,又名堕泪碑,为纪念羊祜而立。羊祜是三国魏至西晋初时人,官至征南大将军,为灭吴功劳甚大,为人民做不少好事,为官清俭,是以名垂千古。该联上联以曾国藩比之羊祜,是赞其为民做好事,人民深深怀念之意;下联以曾国藩削平太平天国成为中兴名将,与徐达为明朝打天下成为开国功臣相比,功绩相当,也应建“大功坊”表彰。此联无一字无来历,用典妥贴,可谓名联,用之于曾公遗爱坊堪称珠联璧合。这等精心力作,却被石工“斩首”,薛时雨焉得不恨!

所以此“曾公坊”不恢复便罢,若欲恢复,旧联柱则不可用;若用旧联柱,则非另立一石说明此原二联不可。主事者千万慎之!