东沙群岛附近海域风候特征分析

高占胜

(海军大连舰艇学院 航海系,辽宁 大连 116018)

近代以来,随着武器装备的飞速发展,精准率和杀伤力得到惊人的提升,同时对自然环境的依赖也愈发严重[1-4]。在以机械化、信息化主导下的近代战争中,海洋环境因素仍对军事行动起着决定性的影响。根据海上气象条件,制定与实际环境相适合的科学战法是战场决胜的关键。海洋环境对舰艇活动、海战场环境建设、航线选择、登陆作战、布设鱼水雷、舰载机起降、导弹出水姿态、掠海飞行、非战争军事行动(如海洋权益维护、海上搜救)等都有着重要影响。相比陆地,海洋资料获取的难度更大,海洋资料稀缺大大限制着人类认知海洋的能力。齐义泉等[5-6]还利用1987—1988两年的Geosat高度计遥感资料,对南海的海表风场、浪场的月平均、季平均特征进行过分析。研究发现,南海的月平均海表风速和SWH在东北季风期较大,季风过渡季节较小,且在12月达到最大,5月最小;在西南季风期间,海表风速和SWH均呈现出南大北小的特点,其余季节则表现出由南向北增强的分布特征,在10°N,110°E附近海域为常年的风速和波高大值区。李训强等[7]曾利用CCMP风场分析了中国海域的风候特征,指出中国海的海表风速在MAM(March, April, May)期间为全年最低,在DJF期间达到全年最大。极值风速的大值区分布于渤海中部海域、琉球群岛附近海域和台湾以东广阔洋面、台湾海峡、东沙群岛附近海域、北部湾海域、中沙群岛南部海域。王静等[8]利用T/P高度计反演的约59个月(1992年10月23日—1997年8月12日)的海表风速,采用 EOF方法对南海的海表风场的研究,初步判定风场的第一典型场可能是季风强盛期的风场特征,第二典型场则体现出季风转换期的风场特征。

前人对中国近海的风候(风场气候态)特征分析做出过巨大贡献,整体来看,现有数据空间分辨率整体偏低,不能很好地聚焦一些关键海域。文中利用具有高精度的CCMP风场资料,统计分析了近22年期间东沙群岛附近海域的风候特征,为军地海洋建设作出了积极贡献。

1 资料简介

CCMP(Cross-Calibrated, Multi-Platform)风场来自ESE(NASA Earth Science Enterprise),它结合了ADEOS-II(Advanced Earth Observing Satellite, 2ndGeneration)、QuikSCAT、TRMM TMI(Tropical Rainfall Measuring Mission Microwave Imager)、SSM/I(Special Sensor Microwave Imager)、AMSR-E(Advanced Microwave Scanning Radiometer-Earth Observing System)几种资料,利用变分方法得到。其时间分辨率为6 h,空间分辨率为0.25°×0.25°,时间范围从1987年7月至2009年12月,空间范围为:78.375°S~78.375°N,0.125°E~359.875°E。该风场具有很高的精度和时空分辨率,被国内外广泛运用[9-11]。

2 风候统计分析

2.1 海表风速的月变化特征

将1988年01月—2009年12月逐6 h的海表风速进行多年月平均,分析东沙群岛附近海域海表风速的月变化特征,如图1所示。东沙群岛附近海域的海表风速呈“W”状双峰型月变化。峰值出现在 11、12和1月期间,海表风速在9 m/s左右;次峰值位于6月,海表风速在6 m/s左右;东沙海域的年平均风速为 6.5 m/s。造成东沙群岛附近海域风速呈双峰型分布特征,应该是冬季风向夏季风转换,夏季风向冬季风转换的两个转换过程造成的。

2.2 海表风速的日变化特征

将1988年01月—2009年12月逐6 h的风速插值为逐3 h,分析东沙海域海表风速的日变化特征,如图2所示。东沙海域的海表风速表现出“U”型日变化特征,海表风速的峰值位于 15:00—00:00时,波谷为 06:00—09:00时,即傍晚和夜间的风速为全天最大,上午为全天最小。值得注意的是,海表风速在各时段之间并无太大差异,日变化范围在 5.545~5.566 m/s之间。

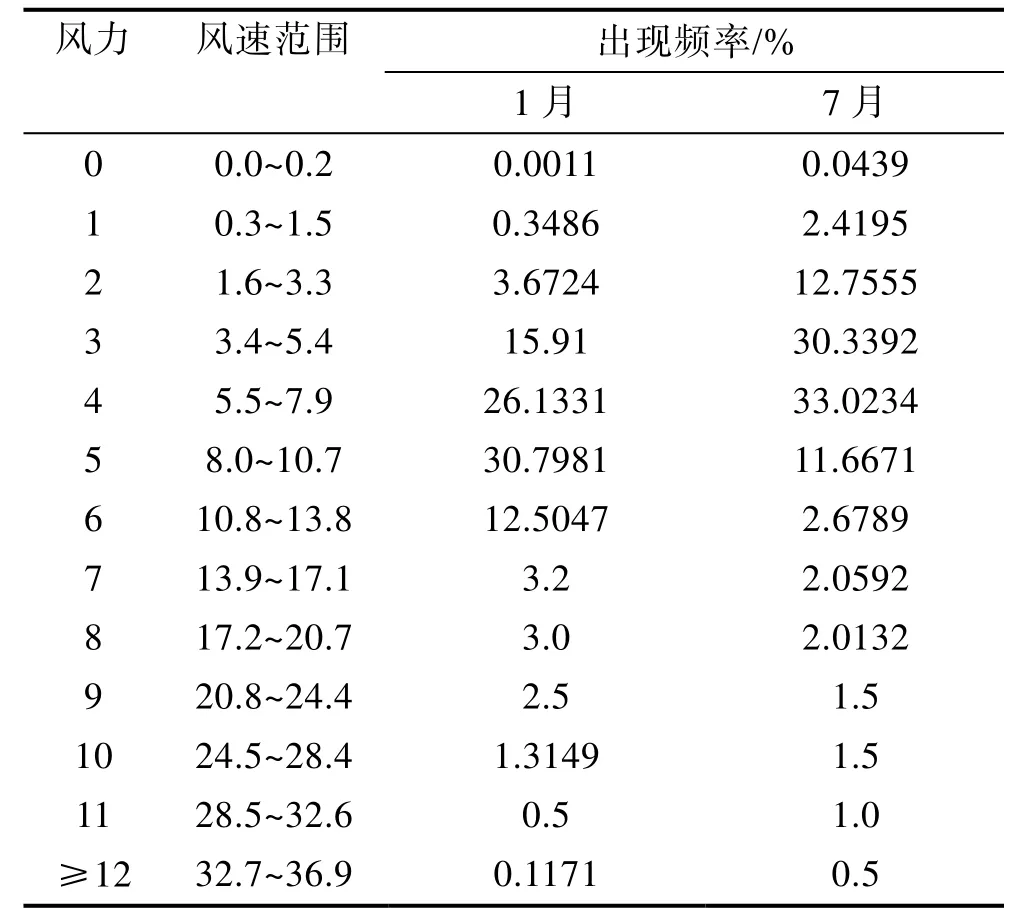

2.3 风力等级频率

海况对海洋工程影响很大,较差的海况会直接影响波能量的采集与转换,还可能对装置造成损坏,甚至损毁。文中利用1988年01月01日00:00时—2009年12月31日18:00时逐6 h的CCMP风场资料和逐3 h的模拟海浪数据,统计了东沙海域的风力等级频率,见表 1。1月,在冬季频繁的冷空气的影响下,大风出现频率明显高于其余季节,其中5级风出现的频率最高,其次是4级风,6级以上大风出现频率为全年最高,能够达到24%左右。3级以下(含3级)风力出现频率在20%左右。7月,主要受西南季风的影响,但风力没有冬季风强劲,因此该月的风力整体小于冬季,4级风出现的频率最高,为33%,其次是3级风(30%),6级以上大风出现频率较低,基本在10%以内。

2.4 风向频率

在风能和波浪能资源的开发过程中,风向和波向频率也是重点关注的要素。利用1988年01月—2009年12月逐6 h的风场资料和逐3 h的海浪场资料,统计了东沙海域的风向频率和波向频率,如图3所示。参照海洋调查标准[12],波向和风向均划分为十六方位。由图3可以看出,1月和10月,东沙附近海域的风向以NE向为主,1月,NE向出现频率高达60%左右,10月接近40%;7月,受西南季风影响显著,风向以S-SW向为主,其中SSW出现频率最高,在30%左右,S向风出现频率在23%左右;4月,该月属于季风过度季节,风向稍显凌乱,以ENE和SSE向为主。从全年来看,风向以偏东北向为主,S-SW向居其次。

表1 东沙海域的风力等级频率

2.5 海表风速的长期变化趋势

将东沙海域的海表风速从1988—2009年取逐年区域平均,采用一元线性回归方法,分析其逐年线性趋势,如图4所示。相关系数|R|=0.85>R0.05=0.29,通过了95%的信度检验,线性递增趋势显著,回归系数为0.0424。也就是说,在近22年期间,东沙海域的海表风速以0.0424 (m/s)/a的速度显著性逐年线性递增。Zheng[13]、林刚[14]等也曾指出,在近 20余年期间,南中国海的海表风速呈显著的递增趋势,约0.03~0.15 (m/s)/a,文中的结论与之相符。由图4还可以看出,1988—1996年期间,风速的变化趋势比较平稳,年平均风速在5.7 m/s上下轻微波动,1996—1998年期间则表现出明显的递减趋势,并在1998年达到近22年期间的波谷,年平均风速为5.4 m/s,1998—2009年期间则表现出非常明显的递增趋势,如图4所示。

3 结论

1)东沙群岛附近海域的海表风速呈“W”状双峰型月变化。峰值出现在11、12和1月期间,海表风速在9 m/s左右;次峰值位于6月,海表风速在6 m/s左右;东沙海域的年平均风速为6.5 m/s。

2)东沙海域的海表风速表现出“U”型日变化特征,海表风速的峰值位于 15:00—00:00时,波谷为06:00—09:00时。值得注意的是,海表风速在各时段之间并无太大差异,日变化范围在 5.545~5.566 m/s之间。

3)东沙附近海域的风速主要分布于3~5级,即3.4~10.7 m/s之间,1月的大风频率明显高于7月。

4)1月和10月,东沙附近海域的风向以NE向为主;7月,受西南季风影响显著,风向以S-SW向为主;4月,风向则以ENE和SSE向为主。从全年来看,风向以偏东北向为主,S-SW向居其次。

5)在近22年期间,东沙海域的海表风速整体上以0.0424 (m/s)/a的速度显著性逐年线性递增。