善与恶的科学

育滴吉特·巴塔查尔吉

一名男子携带多支改造过的高射速半自动步枪,从一家酒店的32楼对下方音乐节现场倾泻了一千多发子弹。2011年以来,美国的公共场合群体枪击案比以前频繁了许多。

康涅狄格州纽敦市的这场枪击案夺去了6名校方员工和20个孩子的生命,行凶者还杀了自己的母亲。这所学校被拆除重建,原来的校园连一根旗杆也没保留下来。

这是美国“9·11事件”以来致死人数最高的恐怖袭击之一,向ISIS宣誓效忠的枪手把靶子定在了同性恋群体喜爱的这家酒吧。死难者一周年时,亲友回到现场凭吊。

几名白人至上主义者杀害了非裔美国人小詹姆斯·伯德,把他绑在一辆皮卡车后面拖行。地上的圈标记着警方发现伯德尸体碎块的位置。

阿什莉·奥尔德里奇住在美国伊利诺伊州奥本市的一栋拖车房里,从厨房的窗户望出去,横在大约100米外的那条铁路可以看得清清楚楚。

看到有个男人独自坐轮椅经过的时候,这位19岁的母亲刚刚给两个孩子(年纪是一岁和三岁)喂完午饭,开始洗碗——有一大串看不到头的杂事要做。她扬起头,注意到那辆轮椅不再移动。是被铁轨卡住了。男人大声呼救,一辆摩托车和两辆汽车开了过去,没有停下。

奥尔德里奇赶紧叫邻居来看住孩子,好出去帮忙。然后她听见了汽笛和道闸杆落下的铿锵声,说明有一列火车正在驶近。她光着脚跑上了铁轨旁的碎石路。跑到那人身边的时候,火车离他们已不到1公里,且正以超过120公里的时速逼近。她没能拽动轮椅,便从身后环抱他的胸部,使劲想把他拉起,还是没成功。火车眼看就要撞过来了,她突然生出一股大力向后猛拖,整个人摔了出去,也把男人扯离了座子。几秒之后,列车撞碎了轮椅,把钢和塑料的碎片沿着铁轨撒出去近1公里。

奥尔德里奇在2015年9月那个下午救的男人与她素昧平生。那份甘冒生命危险救人的果敢决心使她与大多数人区分开来。她的英勇营救可视为科学家所谓“极端利他主义”的一个案例,即“承担严重个人损失风险而帮助与己无关之人的无私行为”。毫不出奇地,这些英雄当中有许多——比如扑在一枚拉开的手榴弹上、用身体掩护战友的以色列陆军少校罗伊·克莱因——从事的职业本身就需要他们常在危及生命的情况下保护他人。但另一些英雄是普通的男男女女,比如里克·贝斯特、塔利辛·纳姆凯-米切、迈卡·弗莱彻,当一名男子咒骂着穆斯林、在美国波特兰市一趟通勤列车上袭击两名年轻女性(其中一人戴着头巾)的时候,他们面对利刃挺身而出。只有弗莱彻活了下来。

与这些高尚行为相对的是人类的恐怖行为:凶杀、强奸、绑架、酷刑。想想今年10月拉斯維加斯那次乡村音乐节上的屠杀:一名男子从曼德勒湾酒店的32楼持枪向人群扫射。三周之后,调查人员统计出58死、546伤的遇难数字。或者想想连环杀手托德·科尔黑普之流令人不寒而栗的残忍:这名南卡罗来纳州地产中介商好像故意用怪异的在线商品评价来留下自己的凶杀线索,比如对一把折叠铲评论道“放在车里以备掩藏尸体之需”。无论这些恶行有多么违反常规,却都不能算稀有,足以提醒我们看到一个黑暗的真相:人类能够做出难以言喻的残酷举动。

极端利他主义者和精神变态者代表着我们最好和最坏的本能。道德光谱的一端是自我牺牲、慷慨和其他我们视为“善”的高尚品性,另一端是被视为“恶”的自私、暴力和破坏冲动。研究者认为,这两大行为类型都植根于人类进化史的早期。他们提出假说:人类(其他许多物种也是,但程度较轻)进化出了互相帮助的欲望,因为大型社会群体的内部合作对于生存至关重要。但不同的群体要为资源竞争,令对手伤残乃至死亡的狠心也是必不可少的。“我们是地球上最具社会性的物种,也是地球上最爱诉诸暴力的物种。”芝加哥大学社会神经学家让·德塞蒂说,“我们拥有两张面孔,因为这两面对于生存都很重要。”

研究者发现,共情是点燃我们内心仁慈的火柴,促使我们去帮助危难中的人。

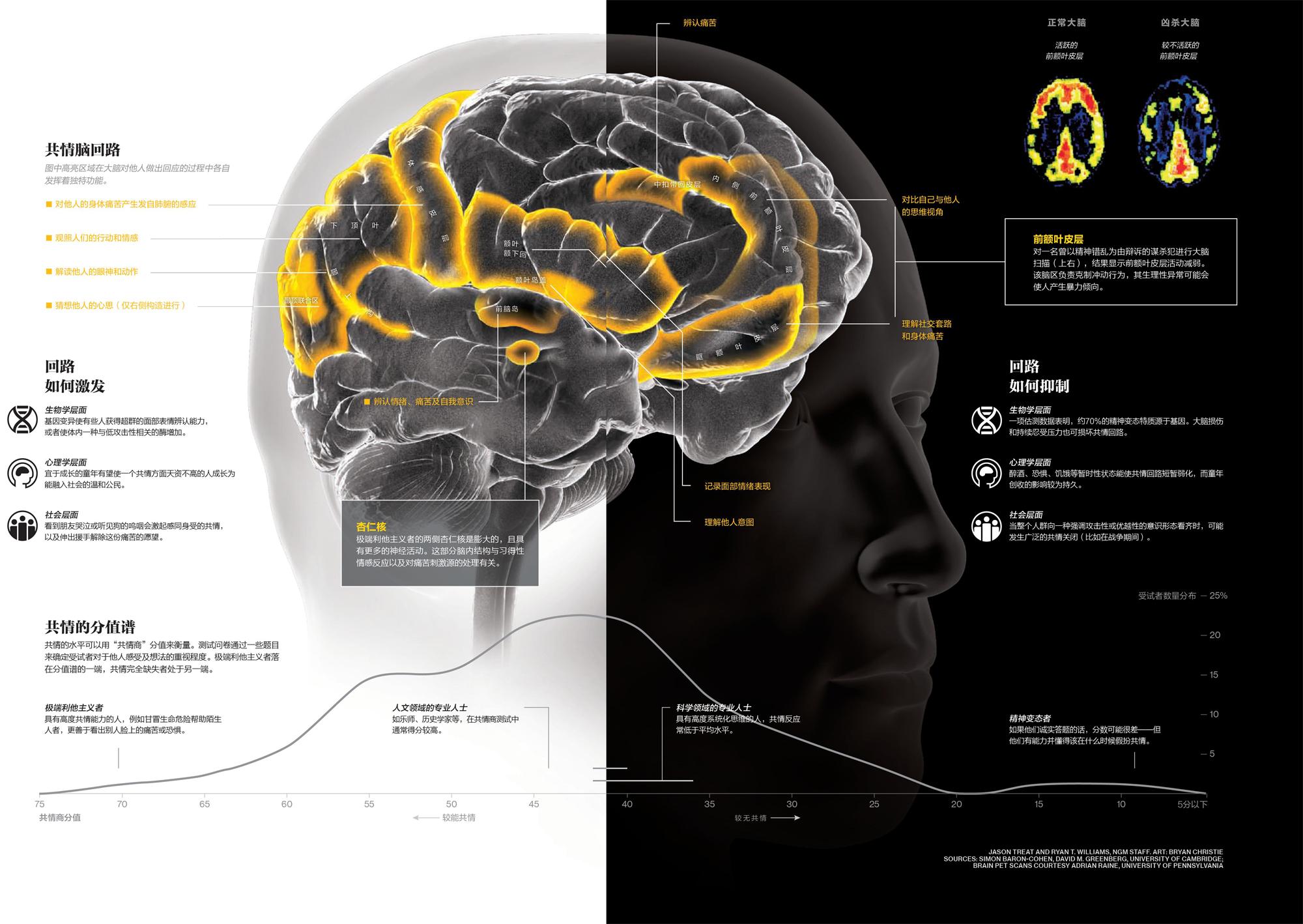

千百年里,善与恶如何起源、如何在我们身上显现的问题曾是哲学或宗教的争论焦点。但近几十年来,科研人员在阐释善与恶背后的科学机制方面已取得重大进展。两者似乎都与一项关键的情感品质有关联:共情——大脑得以体会他人感受的固有能力。研究者发现,共情是点燃我们内心仁慈的火柴,促使我们去帮助危难中的人。多项研究把暴力、精神病、反社会等行为归因于共情的缺失,而这种特质似乎是由神经回路的残缺所引起。这些新见解打下的基础使我们未来有望通过一些训练课程和治疗项目来增进大脑的共情反应。

共情解剖学

科学家运用扫描技术,能识别出我们与他人共情时大脑中活跃的区域。此类研究结果再结合其他领域的发现——从心理学评估到基因测试——研究者便得以逐步确定是哪些生物學及环境因素会强化或腐蚀我们的共情能力。

研究者一度认为儿童不会在意他人的处境——如果你见识过两三岁孩子的无理取闹,就会觉得这是个合乎逻辑的结论。但近期的研究结果表明,婴儿早在不满一岁的时候已能感受共情。其中部分研究是由耶路撒冷希伯来大学的心理学家玛扬·达维多夫等人完成:让小孩看到身处苦难的人(如哭泣的孩子、假装受伤的实验员或自己母亲),对其反应进行分析。结果,连许多不到半岁的婴儿都对这类刺激露出在意的神情,有些甚至做出关怀之举,比如身体前倾、试图与对方交流。还有一些迹象显示一岁以内的婴儿会努力理解所见到的痛苦情景。一岁半儿童的共情心理常通过正面社会行为流露出来,例如看到痛苦的小孩会给他们一个拥抱或一件玩具来施以安慰。

然而并非所有儿童都是这样的。研究者发现,有少数孩子从人生第二年开始表现出对他人的“主动无视”。美国威斯康星大学的研究者卡罗琳·萨恩-瓦克斯勒说:“当听说某某把自己弄疼了的时候,这些孩子反而会对吃了苦头的小伙伴表现出类似嘲笑的态度,甚至有意打击他们,说‘你又没受伤或者‘你应该小心点——用的是批判语气。”对这些儿童追踪观察至青少年时期的萨恩-瓦克斯勒等人发现,他们有很大机率发展出反社会倾向、惹祸上身。

另有多项研究对青少年的冷酷、情感表达缺乏的程度进行评测,采取的是问答形式,比如问受试者是否对做错事感到悔恨。那些“冷酷无情”品质评分高的孩子容易频繁做出严重的不良行为——凶狠斗殴、毁坏财物等等。研究人员还发现,这些青少年中有的最后犯下了重罪,如谋杀、强奸、暴力抢劫。还有的长大后可能彻底变成精神变态者:内心只有冰冷的算计,能面不改色地做出最耸人听闻的恶行。(大多数精神变态者是男性。)

如果处于精神病行为核心的是共情缺陷,而且它可以一直追溯到学步时期的话,那么“恶”是否植根于基因,如同一条盘绕在DNA里伺机而噬的毒蛇?答案不能笼统地归为是或否。它和许多疾病一样,是先天与后台复合影响的结果。对双胞胎的研究证实,有些幼儿与青少年展现的冷酷无情特质在很大程度上源自他们的遗传基因。但在另一项针对母亲有反社会行为前科的561名儿童的研究中,那些后来被温暖滋润的家庭收养的孩子相比于收养者家庭环境较差的孩子,显现冷酷无情性格的机率大大降低。

生来带有妨碍共情能力之基因的孩子,生活中常常举步维艰。“你想象一下,如果你有个子女不会像发育正常的小孩那样表示亲昵,也不懂得体会别人的感受,他肯定会在身边的人当中——父母也好,老师也好,同龄人也好——引来异样的对待,而比较乖巧懂事的孩子就不会。”伦敦大学学院的心理学家艾希·维丁说,“当然,这些孩子有许多是和自己的亲生父母一起生活,所以常会加倍倒霉;也就是说,父母本身也可能天生难以共情、难以调节自身情绪,不能胜任许多家长职责。”

2012年5月11日清晨那段时间,英格兰德比市的消防员们不顾一切想把菲尔波特家的六个孩子从火场里救出来。可是高温和浓烟太过猛烈,等他们终于摸到楼上的卧室时,只有一个孩子还活着了——就连这个男孩也于两天后在医院离世。警方怀疑是纵火案,因为有证据显示火是从通过邮件口灌入房内的汽油烧起来的。

德比的居民发起捐款,帮孩子们的父母米克和梅雷亚德凑够葬礼费用。在一场向社区致谢的新闻发布会上,米克·菲尔波特哽咽着不停擦眼,怪的是他用的那张纸巾却始终没湿。发布会结束后,他悲恸得不能自已,但走在后面的德比郡的助理警长对他不自然的行为起了疑心。18天后,警方逮捕了菲尔波特夫妇。破案人员断定,他们二人与另一同伙合谋在房子里放火,为的是陷害米克的情妇。法庭把三人都判了过失杀人罪。

菲尔波特佯装悲痛、实则毫无悔恨之意的表现,都属于精神变态者所独有的特质,而这一类个体在大众想象中已与邪恶难解难分。精神变态者完全无视他人的感受,却似乎能学会模仿情感表达。“他们当真只是完全不具备体会共情、内疚或悔恨这类事物的能力。”美国新墨西哥大学神经科学家肯特·基尔说。他对研究精神变态者产生兴趣,部分是缘于小时候居住的街区曾出过一名连环杀手特德·邦迪。他说这些人“与我们其余人是极端不同的”。

为了探索这种差别,基尔在过去20年里到处走访监狱,用仪器扫描囚犯的大脑。(在美国和加拿大坐牢的成年男性中,近五分之一的人在精神变态评测中得了高分,这是通过冲动性、无悔恨心等20个评分项测出来的结果;而普通男性人群中,这一测试得高分者的比例是一百五十分之一。)

基尔把一台核磁共振成像(MRI)扫描机安装在拖车房里,自2007年以来和同事们跟四千多名囚犯取得了扫描图像,以此测定他们的脑内活动及不同脑区的大小。

与非变态犯人相比,精神变态罪犯在回忆测试者刚刚出示过的含有情感色彩的词汇如“悲惨”、“皱眉”时,大脑中的杏仁核(处理情感信息的主要位点)活动偏弱。在一项以道德抉择为测试对象的任务中,研究人员请犯人为屏幕上闪过的一系列画面按照扰人程度评级,其中有三K党燃烧十字架、被打得血流披面的人脸等。虽然精神变态者给出的评分和其他犯人没有太大差别——说明他们都能辨认图中场景对道德的侵犯——但从道德推理要用到的脑区来看,前者的活跃性一般弱于后者。

基于以上及其他相似的研究,基尔确信精神变态者在某个相互关联的大脑构造系统中有所残缺。该系统包括杏仁核和眶额皮层,参与情感处理、决断、冲动克制和目标设定。“对于具有高度精神变态特质的个体,这些脑构造中的灰质量基本要比其他囚犯少百分之五到百分之七。”基尔说。精神变态者的大脑似乎为了弥补这一缺陷而调用了其他脑区,对那些本来属于情感领域的事物做出认知上的刺激。“就是说,精神变态者必须通过‘考虑才知道一件事情是对是错,而不像我们凭‘感觉就能分辨。”基尔在2011年与同事联名发表的一篇论文中如是说。

我们的“社会大脑”即便在成年期仍是可塑的,而且我们可以被训练得更加热心慷慨。

阿比盖尔·马什是美国乔治敦大学的心理学家。她19岁时开车外出,为了紧急避让一只狗而导致车子在路桥上打滑、失控旋转,最后逆向停在了快车道上。马什既无法发动汽车也不敢开门出去,迎面而来的大小车辆从旁边呼啸掠过。有个男人停下了,跑步穿过高速路,帮她把发动机打着火。“他跑过公路时冒了很大的险,这个举动除了单纯为帮我之外没有其他可能的解释。”马什说,“什么样的力量能促使人做到这样的事呢?”

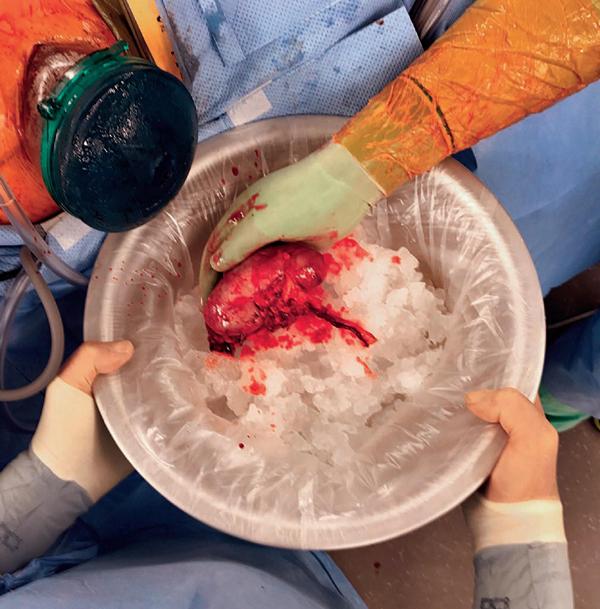

马什脑中翻来覆去地想这个问题。在乔治敦大学就职后不久,她想弄清楚当初桥上那位热心司机展现的利他主义是否可以视为与精神变态分处两极的对立面。她开始寻找一批格外热心的人来参加实验,并断定无偿捐肾者是会是理想的研究对象。这些人选择把一个肾捐给陌生人,有时甚至自己承担费用,却不收受任何形式的回报。

马什和同事从全国各地找来了19名捐肾者。研究人员向每个人展示一系列黑白人脸照片,表情有的害怕,有的愤怒,还有些是中性的。在他们看照片的同时,大脑接受MRI仪器扫描,揭示脑内的活动和构造。

在看到恐惧表情的时候,捐赠者们右侧的杏仁核产生了比对照组人群更强的回应。研究者还在另外的测试中发现,他们的右杏仁核平均比对照组大8%。此前针对精神变态者做的类似研究发现了相反结果:他们大脑中的杏仁核较小,眼前出现恐惧面孔时,其激活程度也低于对照组。

“害怕的表情会引人关切。如果对这个表情无动于衷,内心就不太可能在乎他人。”马什解释道,“无偿捐肾者则似乎对他人的困境非常敏感,而对方的恐惧是引发最强烈回应的一种困境——这可能跟他们的杏仁核大于常人有一定关系。”

世界上大多数人都既不是极端利他主义者也不是精神变态者;社会的大多数个体通常不会对彼此犯下暴行。然而,世上还有“集体屠杀”这一事——有组织的大规模杀戮需要庞大人群的共谋和被动心态。我们的历史上,社会群体一次又一次地集结在民族、国家、种族、宗教的阵线下,对异己群体施以野蛮的摧残。纳粹德国的毒气室消灭了数百万犹太人,红色高棉在刑场上大肆葬送自己的柬埔寨同胞,卢旺达的胡图族极端分子挥舞砍刀残杀了数十万图西人和温和派本族人,伊斯兰国的恐怖势力在伊拉克屠戮雅兹迪人——这世界的每一片土地似乎都曾經历过集体屠杀。像这样的事件提供了令人毛骨悚然的证据:邪恶能把整个社会群体攫在它的魔爪之中。

良知的声音怎样从执行屠杀的步兵心中消散,其中的部分道理可以从1960年代耶鲁大学心理学家斯坦利·米尔格里姆的著名实验中折射出来。在那项研究中,参与实验者被要求对另一间屋子里的人施以电击,作为答错问题的惩罚,并且每答错一道就增强电压。在一名身穿实验袍、扮演主持者角色的人督促下,受试者往往把电压增强到危险的地步。电击其实是假的,隔壁答题者的惨叫其实是事先准备好的录音,但受试者们是事后才知道这些。这些实验展现了米尔格里姆所描述的“成年人在权威命令下几乎愿意无所不为”的心理现象。

前美国国务院官员、“大屠杀警戒”非营利组织创始人格雷戈里·斯坦顿阐释了原本正直的人向刽子手堕落过程中的各阶段。首先由煽动性的领袖把一个目标人群定义为“别人”,然后声称这群人会威胁到其支持者的利益。歧视随之产生,很快,领袖就可以把目标群体贬低为劣等人类,从而侵蚀己方成员对“别人”的共情能力。

下一步,社会就会两极分化。“那些计划搞大屠杀的人说,‘你如果不是我们的同志,就是我们的敌人。”斯坦顿说。再接着是准备阶段,屠杀的设计者会拟出死亡名单,储备武器,策划让兵卒执行杀戮的方式。异己者有时会被强制迁入聚居区或集中营。然后屠杀就开始了。

许多犯下血腥恶行的人到后来也不知悔恨,并非因为他们没有能力感知这种情绪——这与精神变态者不同——而是因为他们找到了为杀戮作理性化辩解的方法。美国新罕布什尔州基恩州立学院的大屠杀学者詹姆斯·沃勒说,他采访过几十名被控(或定罪)在卢旺达大屠杀中犯下可怖罪行的胡图人,其间管中窥豹地见识了“人类思维把最坏的行为解释出一番道理和正当性的神奇能力”。他们中有些人还砍杀过小孩甚至是旧日相熟的孩子。据沃勒说,他们是这样为自己开脱的:“如果我不下手,那些孩子长大以后就会回来杀我。为了我们的安全,为了我们的生存,这事是必要的。”

我们与他人共情、继而从这些感受中产生仁慈的能力虽是与生俱来,却并非不会变质。另一方面,童年产生的精神变态、反社会人格倾向,也并不是那么根深蒂固。近年来,研究者展示了一些“把恶意摘除于萌芽时期”以及强化正面社会本能的可行性。

防止有暴力倾向的男孩堕落到犯罪生涯中的可能性,已在美国威斯康星州的门多塔少年治疗中心验证过。这家机构收容问题严重的少年犯,但运作方式更像医院精神科而非监狱。被指定送入该机构的都是已背着一长串犯法记录、对他人具有威胁性的青少年。“这些孩子可以说基本上已退出了人类社会——他们与任何人都没有感情,对每个人都摆出充满敌意的姿态。”治疗中心编制内的资深心理学家迈克尔·考德威尔说。

该中心尝试克服这些孩子们的好斗、反社会行为造成的交流障碍,与他们建立联系。就算他们向工作人员扔大便、撒尿——这在许多少年矫正机构是常事——仍然会受到人道的对待。中心每天会根据一套行为评分标准给每人打分,如果分数好,他们就能赢得次日的某些特权,比如玩电子游戏的机会。如果分数差,例如因为跟人打了架,他们就失去特权。管束的焦点不在于惩罚坏行为,而在于奖励好表现,这一点与大多数矫正机构不同。中心主管格雷格·范吕博克说,时间久了,孩子们的行为开始改善。他们冷酷无情的一面开始消解。

他们在管理情绪、克制保留冲动方面的长进似乎在走出门多塔后仍保留着。该中心的调查显示,经过上述治疗的少年犯相比其他矫正机构的成员,在释放后二到六年内犯法的次数、暴力程度都低得多。“我们没有什么神奇手段,”范吕博克说,“但我们创造的体系能够先理解这些青少年眼中的世界,然后尽量用公平、恒定的方式去消解它。”

过去十年中,研究者发现,人的“社会大脑”即便在成年期仍是可塑的,而且我们可以被“训练”得更加热心慷慨。德国马克斯·普朗克人类认知与脑科学研究所的社会神经学家塔尼娅·辛格是这方面研究的先驱。

辛格等人发现,共情与仁慈产生于大脑中的不同神经网络。两者都能引发正面社会行为,但是,大脑对看到他人受苦的共情反应有时可导致“共情窘迫”——使旁观者想要掉头逃避眼前的苦难景象以保全自身幸福感的负面反应。

仁慈这项品质结合了对他人苦难的觉察与为之排解的意愿。辛格等人检验了多种以提升仁慈为目的的行为训练,其中广为人知的一种是源于佛家传统:让练习者冥想一位挚爱之人,例如父母或子女,把心中的温暖和慈爱导向这个形象,再逐渐扩展到相识的人、陌生人乃至敌人,让这个爱的圆圈不断放大。辛格团队的研究结果表明,受试者通过这种形式的“爱心冥想”,即便只练习几天,也能比不练的人产生更强的仁慈回应——从他们观看有痛苦情节的电影片段时某些相关脑区的激活,可以测量出这种转变。

在另一项研究中,辛格等人测试了“仁慈训练”对助人意愿的效果:在电脑游戏中,受试者操控屏幕上的一个虚拟角色穿过迷宫,打开沿途的门以找到宝箱。他们也可以选择为另一个游走寻宝的角色开门。研究者发现,做过仁慈训练的人与对照组成员相比,对屏幕上另一角色(相当于生活中的陌生人)的幫助更多。

我们也许能把自己的大脑向着更加利他主义的方向塑造——这是一种高尚化的社会前景。辛格相信,在学校课程中加入仁慈训练能使我们向那种未来迈进一步。最后达成的结果可能是一个更加善良的世界,里面住着像阿什莉·奥尔德里奇那样的人,对他们来说,条件发射式的善行已不是什么非凡之举,而成了一种定义人性的特质。

迈卡·弗莱彻

出手帮助陌生人

弗莱彻和两位男士为了保护两个女子(其中一人戴着伊斯兰头巾),在波特兰市一列通勤火车上被叫嚷着反穆斯林粗话的恶徒刀刺。另两人死亡,而他脖子上多了一道深深的伤口。他说他当时站出来帮那两个女人是出于本能。弗莱彻年幼时曾被诊断为自闭儿童,受到过欺凌和殴打。他说:“如果我们真是一个共同体,那么每个人都理所当然要为彼此挺身而出。”

菲尼亚斯·盖奇和脑额叶

了解大脑的运作方式

铁路建设工头盖奇(左页)在1848年从一场爆炸中逃生,但被气浪掀起的一根铁杆穿过了他脑中的左额叶。伤愈以后,他失去了对人的友好和尊重,变得漠不关心。加拿大一名病人的额叶中长了良性肿瘤,也发生了类似的性格转变。2016年做手术摘除肿瘤后,他妻子对谢尔布鲁克大学的医学团队说:“谢谢你们把丈夫的本来面目还给我。”他的MRI扫描结果(上)展示了手术前后的差别。这些病例有助于解释大脑中的结构如何影响社会行为和道德行为。

肯特·基尔

通过扫描大脑理解精神变态者

美国新墨西哥大学的神经科学家基尔在精神变态者脑中发现了明显的异常特征。他扫描了超过4000名囚犯的大脑,测量其不同脑区的大小以及脑内活动。他说,大脑中有多处相互关联的构造,协同处理情绪、做决断、克制冲动、设定目标,而精神变态者的这部分构造是有残缺的。

门多塔少年治疗中心

尝试通过塑造思维来矫正行为

美国威斯康星州这家机构收容有暴力问题的少年犯,用一套管教体系来防止许多孩子堕落到终生犯罪的道路上。这里的青少年可基于日常表现赢得或失去第二天的特权待遇,比如玩电子游戏的许可。这种方式让他们没过24小时就有改过自新的机会。图中少年在展示他一年里的每周平均分数图。

米茜·尤因

送出一份慷慨至极的赠礼

尤因和她的丈夫各捐了一个肾给陌生人,她唯一的回报就是源自这次善举的美好感觉。她说,捐肾是对自己在人生中获得的满溢之爱的回应。研究者发现,像尤因这样的利他主义捐赠者脑中有更大、反应更强烈的右杏仁核,使得他们能更敏锐地体会他人的情感。

安东尼·查韦斯

引路脱险

在拉斯维加斯那场音乐节上,查韦斯看见身旁一个女人满身染血,才意识到自己和女朋友德亚娜拉处于弹雨之下。帮女友逃到舞台旁边一座人群屏障上面的安全位置后,他看到了早先碰过面的另一名观众。“我们的目光对上,那双眼里全是恐惧。”他说,“我知道我必须留下帮她。”他帮助了她和另外几个被吓呆的人,把他们托上栅栏。

威廉·拉米雷斯

涉险救人

拉米雷斯做着一份洗船的工作,某日去上班途中,从雨幕般的突击步枪火力下救出了一名警察。他把自己的货车开到警察和开枪的暴徒之间,打开一扇车门让警察跳上车,然后加大油门开到了安全地带。“我不能只管自己走路,不出一臂之力就去上班。警察为了人们冒生命危险是常事。”他在接受当地报纸采访时说。

萨默尔·阿塔尔

救治战争受害者

阿塔尔是芝加哥的一名骨外科医生,作为志愿者去过伊拉克、约旦、叙利亚,救治战区的伤病员。与其他极端利他主义者一样,他在拯救别人时将自己的生命置之度外。阿勒颇于2016年遭到围攻时,他是最后撤离的美国医生,而且还对在他走后继续留守的几名医生牵挂不已。“我不是英雄,”他写道,“但我曾被英雄围绕着。”

阿什莉·奥尔德里奇

打败恐惧的援手

奥尔德里奇是两个孩子的年轻妈妈,她光脚跑到铁道路口去救一个轮椅卡在铁轨里的残疾人,抢在火车撞上前的一刻把他拽了出来。“我没有真当自己是个英雄,但我的孩子们总说我是。”她说,“在我看来,我只不过是帮了个人。假如那是我爷爷,我会希望也有人去帮他。”

杰里米·里奇曼

尋求防止暴力侵害的办法

“为了不让别人蒙受这可怕的心碎”,里奇曼在六岁的女儿阿维埃尔死于桑迪·胡克小学枪击事件后,用她的名字创立了一个支持脑科学研究的基金会,希望能把暴力当做一种疾病加以治疗。该机构设在已经关闭的费尔菲尔德山医院(上)周边场地,早年这里曾收容一些危险的精神病人。

苏·克莱博尔德、科尼·桑德斯

分担悲痛

克莱博尔德(左)的儿子迪伦是1999年制造了科罗拉多州哥伦拜恩高中枪击案的两名少年之一。她在畅销书《一个母亲的报应》中写了自己的经历,把所有利润捐给心理健康领域的慈善事业。她对于桑德斯(右)已成了慈母般的角色,后者的父亲是那场血案的受害者。最初那些年,桑德斯怨恨对方养了一个杀手儿子,但后来养育自家青少年子女过程中的难处使她理解了克莱博尔德。“如果有人的痛苦比我更多,那就是她了。”她们如今拥有非常坚固的情谊,图为二人在奥林格查珀尔山公墓参加受害者悼念会。