汉语“是”作为焦点标记的句法生成

王文娟,彭家法

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

一、引言

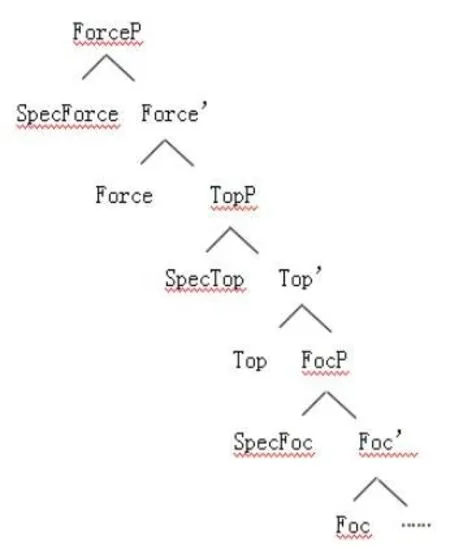

根据生成语法理论,每一个句子都包含CP、IP、vP、VP等层次。其中,CP属于功能语类,是语法层面与语用层面的界面。各个CP用来表达不同的名称,那么可以按照他们的不同功能冠以不同的名称[1]。Rizzi(1997)提出这一主张,并获得广泛采纳。他认为,句子结构最高层的C系统是句子表达命题内容和表达话语信息之间的界面,具有承载对内信息和承载对外信息的2大功能。具体来说,CP可以表达话题焦点等语用信息,其CP分解后结构图如图1。

图1 CP分解结构图

从语用的角度,方梅(1995)将话语划分为2大类,常规焦点句和对比焦点句[2]。徐烈炯提出,常规焦点的默认位置是递归方向内嵌最深的位置或者是动词后位置,对汉语来说,这一规则意味着内嵌位置就是句末的位置[3]。这一点可以从“是”作为对比焦点标记不可以关联动词后的受事成分的语言事实得到证实。

例1(a)我们明天在录音棚用新设备给那个片子录主题歌。

(b)*我们明天在录音棚用新设备给那个片子录是主题歌。

(c)是主题歌,我们明天在录音棚用新设备给那个片子录。

在以上的例句中,1(b)是不可接受的。因此,有学者认为“是”不可以标示动词后受事成分。自20世纪80年代中期国内开始兴起焦点研究热潮,研究的内容主要集中以下几个方面:首先是对焦点句的功能和结构的研究,其中以徐烈炯、刘丹青为代表;其次是汉语对比焦点句的句法表现手段的研究,其中以方梅为代表;最后是在生成语法理论下焦点逻辑移位的研究,其中以孔筱燕、杨延君为代表。可以看到,目前对汉语焦点句的研究依然主要停留在对句式的表面描写层面,焦点移位(孔筱燕、杨延君,2013)能够解释部分焦点句[4],但对1(b)的不合法的解释依然无法令人满意。“是主题歌”可以整体移位到句首,但却无法留在原位,这样的冲突无法简单通过移位假说得到解释。1(a)、1(c)使我们相信,焦点移位受到wh移位限制,但1(b)的不合理性提醒我们“是”作为焦点标记的焦点句的规则需要进一步完善。因此,本文认为焦点的移位应该在wh移位的基础上再增加新的规则限制。

本文将从句法生成的角度,从词法和句法2方面分析汉语焦点句。本文认为1(b)不合法,是因为根据“是”的焦点标记作用,标记“主题歌”,但从1(a)可以看到,此句为常规焦点句,默认焦点是句末“主题歌”。这样,作为焦点标记的“是”就是多余不合法成分了。根据1(c)的合法性(有人不接受,但接受程度好于1(b),本文认为“是”可以标示动词后受事成分,但需要借助句法层面的焦点移位。因此,本文认为,汉语焦点表现形式的多样性是因为汉语焦点句表达有词法和句法2种方式,不同的方式有不同的特征和表现。下文将对这2种表达方式作具体分析。

二、焦点标记词“是”的句法位置

英语焦点的表现形式主要为焦点内容提前的焦点句式(It is/was/were焦点内容+that/who)。这种句式中的焦点内容位置可参看图4。因此,英语焦点句是由句法层面的移位形成。

汉语焦点的表现形式主要有零形式、移位、焦点标记、重音以及多重表现形式综合运用。汉语焦点表现形式的多样性,主要是因为汉语中的焦点标记来自词法和句法2个部分。词法上表现为“插入”焦点标记、重音,而句法上主要表现为零形式和移位。

(一)词法上的“插入”焦点标记词“是”

关于汉语焦点标记问题,孔筱燕、杨延君(2013)提出移位说、合并吸收说,张华娜、蒋至群(2012)等提出非移位说。但这几种观点都存在显而易见的缺点。移位说最大的冲突是移位与移位孤岛限制的冲突。合并吸收说则混淆了焦点标记和介词结构的区别。本文认为,汉语作为话题优先的语言,在汉语词库中,每一个待选成分都隐含[+F]的焦点特征,在进入语言系统时会进行语义层面的特征核查,当待选成分位于动词后成分时,该位置有默认的常规焦点特征与选项的[+F]特征重复,因此,携带特征被删除。在对比焦点句中,动词后成分通过句法层面移位的方法表达焦点信息。下面以例2加以说明。

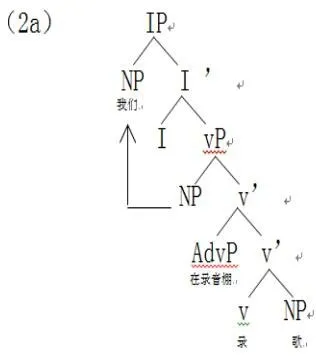

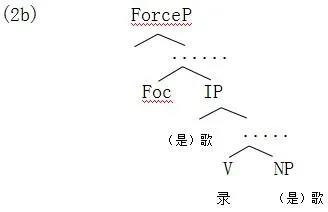

例2(a)我们在录音棚录歌。

图2 例2(a)结构示意图

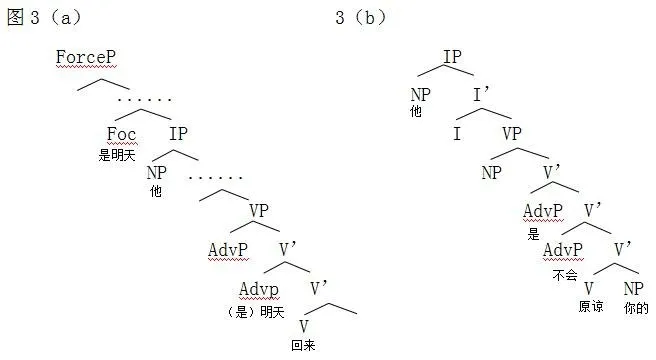

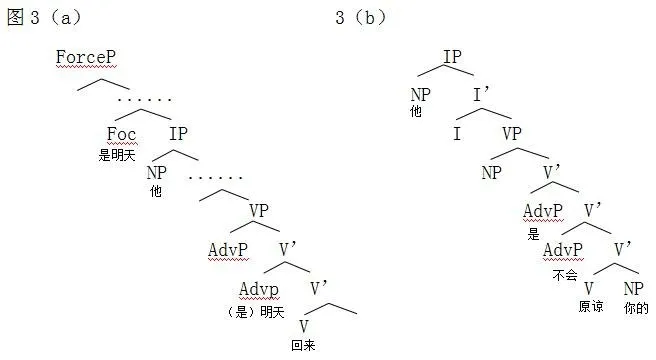

图3 例2(b)结构示意图

图2是例2(a)的结构示意图。在这个示意图中不涉及语用层面的信息。当界入语用层面的信息时,2(a)可以派生出2(b)。

当“歌”生成于句子最底层,它有默认的[+F]特征,而语用限制每个句子只能有一个焦点。因此,进入该结构的“歌”所携带的[+F]特征不被核准,无法进入PF层面。但正如图中所示,当本位于最底层NP的“歌”离开底层位置,移位到CP中的焦点中心语位置时,失去最底层的焦点限制,此时,它自身所携带的焦点标记词能够被读取核查。从这样的语言事实可以肯定,动词后成分不能直接加焦点标记是受到句法结构限制,而进入其中的成分只是短暂地丢失焦点特征,一旦不受该结构限制则其焦点特征可以再次凸显。这样的移位不同于纯句法层面的移位,它涉及到句法和语用层面的综合作用,因此,这样的移位有自身的特点和限制,下一节我们将进一步分析。

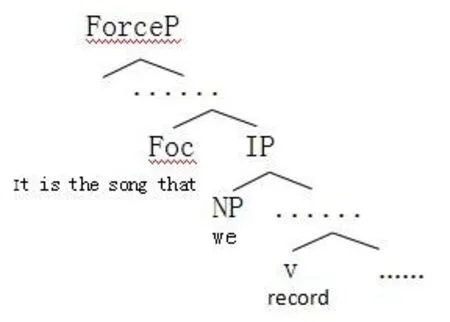

2(c)It is the song that we record in the studio.

图4 例2(c)结构示意图

英语作为典型的主语型语言,其典型的焦点句都需要将焦点内容提前到句首,进入焦点结构。英语这一句法结构特征使我们相信,英语词库中的选项并没有捆绑[+F]特征,它的特征需要从句法层面进行强制表达。其中最重要的句法表达手段是焦点句式,或者称为宾语前置句首。

(二)区别语气副词“是”与焦点标记词“是”

例3(a)他不是明天回来。

(b)他是不会原谅你的。

(c)?他(是)是明天回来。

(d)?他是是不会原谅我,但我不怕。

例3(a)中的“是”是焦点标记,其中“明天”是需要着重表示的新信息。而3(b)中的“是”是语气副词,表示确认肯定全部命题。3(c)中2个“是”连用,括号中的“是”是语气副词,第2个“是”是焦点标记。3(d)中的2个“是”连用,第1个“是”是语气副词,表示确认,第2个“是”同样是语气副词,表示肯定。根据上文所指出的焦点标记“是”是某成分固有的特征显性表达,它与其后所指成分密不可分。所以,在“是”和所指成分之间紧密联系,不可间入其他成分,因此,其句法结构图如图5、图6所示。

图5 3(a)结构示意图

图 6 3(b)结构示意图

因此,在肯定句中的语气副词“是”与焦点标记“是”会产生歧义。这是因为在肯定句中二者的线性顺序相同,只能依靠语感以及语境加以区别。例3(c)句中2个不同的“是”连用,当去掉1个“是”,从书面语层面便很难区分句中剩余的“是”是语气副词还是焦点标记词。

事实上,在语用层面,对比焦点的手段并非只有焦点标记1种类型,前文已经提到的重音、移位也是常用的手段。这是因为语用层面相较于句法层面,可以更多依赖语境等非语法手段,在人际交往过程中,根据语言经济便捷以及人际互动原则,往往更多使用语音方式表达。但是,重音和移位的方式在语法层面并非没有限制。根据焦点突显程度由轻到重,各种焦点句可以作如下排序(“<”表示左边句型中焦点凸显程度比右边轻)。

常规焦点句(正常语序)<重音对比焦点句<“是”标示对比焦点句<移位对比焦点句<移位和“是”标示综合运用的对比焦点句。以例4加以说明。

例4(a)他昨天回来的。

(b)他昨天(重读)回来的。

(c)他是昨天回来的。

(d)昨天,他回来的。

(e)是昨天,他回来的。

从a—e,对“昨天”的强调作用不断加强。

事实上,将“是”作为焦点特征[+F]在汉语词汇中被捆绑是有理论基础的。黄正德等(2013)提出,固有的论旨角色起源于动词的词根和轻动词构成[5]。词根将一组事件e概念化并包含关于事件e的所有参与者信息。在黄正德的理论中,汉语允许动词里不含有任何轻动词而英语中则必须含有轻动词,正是英汉之间的这种差异,造成了英汉在某些句法层面的差异。

在句法层面,动词是句子中心,而在语用层面,话题、焦点、态度等非动词性成分成为语用中心,因此我们有理由相信,非动词性成分在词库中同样存在类似的“词根”,因此每个词汇都包含一定的语用信息是有可能的。语言的社会意义就是交流和传递信息,而语言形式归根到底是为语言内容服务的。本文研究的句子焦点以及焦点标记形式的跨语言事实,也支持我们的观点。

我们的理论很简单:在词汇层面,一定存在这样的“类词根”,它包含可能存在的所有语用信息,如,焦点、话题等;并且这样的语用信息通过不同的形式表现出来。在主语优先的语言中,可以允许不携带焦点等语用信息,主要的表达形式要求在句法层面进行;而在话题优先的语言中,焦点等语用特征一定存在。因此,当带有焦点的语言成分进入汉语语言结构时,这些成分携带的焦点信息会被核查。在常规焦点句中,动词后带有焦点的语言成分所携带的[+F]特征被拒绝而丢失;在对比焦点句中,带有焦点的语言成分所携带的[+F]特征可以通过词法和句法2种手段进行表达;最后根据实际表达需要形成合乎语用和语法的句子。我们有理由相信,不同类型的语言在语用信息进入句法层面的限制是不同的。

例 5(a)“Why yes,”replied Fix,who spoke cautiously.

“Acurious place,this India.”

——Around the World in Eighty Days

(b)张三(是)昨天回来(的)。

在例5中,“This India is a curious place.”似乎才是更合法的句子。但必须承认一个事实,在口语中,例5(a)中的句子是被广泛接受的。这样的可接受度是因为在这样的语用环境中存在焦点。但我们也认识到这样的一个语言事实,英语作为主语优先的语言,其焦点信息必须通过一定的句法形式——本句中的移位表现,而汉语则可以选择焦点标记词,例如例5(b)中“(是)昨天”,选用焦点标记词“是”。

孔筱燕、杨延君(2013)提出汉语焦点句中标记词“是”的介词合并吸收说[4],这样的观点虽然似乎可以解释部分的焦点句式,但其对“是”的存在却没有更令人信服的解释。

(三)句法上存在的焦点结构移位

Chomsky(1995)最简方案中有3种移位:A移位、中心语移位、wh移位[6]。学界普遍接受焦点移位属于wh移位,但焦点句的移位仍然需要更多的句法限制。

例6(a)我买了三件白衬衫。

(b)?三件,我买了白衬衫,(五件我买了蓝衬衫)。

我们先观察一下普通的wh移位。

例7(a)How did you say John fixed the car.

(b)[How j[did you say[tj John fixed the car tj.]]]]

(a)的移位正如(b)中的分析。我们注意到,wh移位沟通了CP、IP与VP层次。它使我们更加确信沟通语用与句法层面的移位是有可能的。

我们接受Rizzi的CP分解理论[1],以下是CP的细分:ForceP专管陈述、疑问、虚拟等语气的功能;TopP主管话题功能;FocP专管焦点功能;FinP涉及有定无定功能。

图8 CP分解示意图

其中Force-Fin Axis是每个句子必须有的,而Top-Foc可有可无。

例8(a)It is in the library that I meet John.

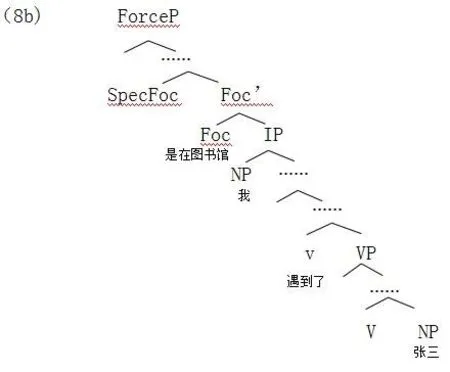

(b)是在图书馆我遇到了张三。

从例8可以看到,英汉在焦点句式存在相同点,即我们接受将焦点内容移位到句首的焦点结构中(英语中的It is......that/汉语中的“是......”结构)。这样的移位跨越了VP节点,直接到达CP中,从语言线性角度描写,则是直接位于句首或主要动词之前,以达到强调作用。

图9 例8(a)结构示意图

图10 例8(b)结构示意图

前文已经提到,由于在英语词库中,英语词汇中并没有捆绑[+F]特征,因此,焦点表达完全依靠句法结构。这样,使得英语焦点句在句法层面较汉语表达时选择单一。Wh移位可以解释大部分的焦点移位问题,但下面汉语事实还需要进一步研究。

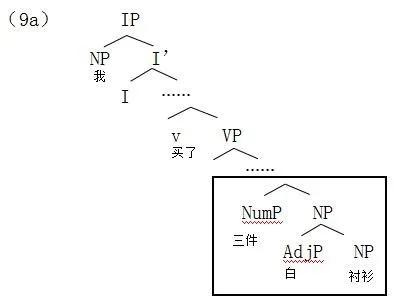

例9(a)我买了三件白衬衫。

(b)(是)衬衫,我买了三件白的,(裤子,我买了四件黑色的。)

(c)(是)白衬衫,我买了三件,(黑裤子,我买了五条。)

(d)(是)三件白衬衫,我买了,(五条黑裤子,我买了。)

(e)?(是)三件,我买了白衬衫,(五件,我买了黑裤子。)

(f)??(是)白的,我买了三件衬衫,(黑的,我买了五条裤子)

(g)*(是)三件衬衫,我买了白的,(四件裤子,我买了黑的。)

图11例9(a)结构示意图

从例9可以看到,汉语在句法层面表达焦点的移位似乎更加灵活,但这样的灵活依然受到一定的规则限制,正如(e)(f)的不可接受性所示(2个问号比1个问号更加不可接受)。“衬衫”“白衬衫”“三件白衬衫”,这样的移位都是可接受的,而“三件”移位一般不能接受,“白的”移位更不能接受,“三件衬衫”的移位最不可接受的,这样的事实,从句法图中我们可以看到,是因为在“三件”和“衬衫”之间还有“白”被遗漏了。名词结构“三件白衬衫”是典型的左分支类型。李波(2011)指出,名词短语中存在2个成分,类型学上将它们分别称为“从属”和“核心”,其中,“从属到核心”即称为左分支类型[7]。“三件白衬衫”满足左分支条件进而成为一个孤岛,即“三件白衬衫”内部成分不可以移出孤岛,否则会使句子不合法。因此从孤岛条件来看,(e)(f)(g)都不合法。但王世龙(2015)提出,孤岛效应一定不是由于移位产生,而是与句法相互作用的外部系统所产生[8]。他接着指出,句法本身不会阻止岛内成分移位,但外部系统认为这些信息是完整的,束之高阁,把这些成分变成岛。因此,在9(e)中,“三件”在句法层面的移位是没有受到严格限制,但在外部系统认为“三件白衬衫”才是完整信息。因此,我们对9(e)的接受度也是比较低的。但左分支限制并不能充分解释9(f)比9(e)表现出更差的可接受度,而9(g)接受度最差的原因。因此,它启发我们寻找新的规律。

基于这样的表现,我们认为汉语焦点句的移位是有这样的条件:焦点句中的移位是1个及以上的XP结构直接进入句首的焦点功能语类中,同时它禁止跳跃性的联合移位。这样的限制本文认为可能与焦点标记词的焦点域有关系,即焦点域只能统一存在,不可以破坏焦点域的统一性。我们从9(e)、9(f)、9(g)的可接受度差异,可以感受到焦点域统一性的语法效应。

三、结语

综上所述,汉语中的焦点标记词“是”,在句法和词法层面都可能起作用。首先,携带[+F]特征的结构在进入句子时,进行焦点特征核查,不被句法核准则丢失该特征,形成常规焦点句;其次焦点特征核查通过,形成对比焦点句;最后,需要加强对比焦点作用,则通过句法移位,在移位过程中,要求焦点域不可被破坏。英语焦点句只有句法移位1种方式。英汉焦点句存在的异同点,为我们了解汉语焦点句的生成机制提供了新思路。汉语焦点的表达既可以使用词法手段也可以使用句法手段。相关问题还需要进一步研究,特别是焦点域等问题。