听障儿童语言康复绘本设计初探

王 宇

(长春大学 特殊教育学院, 长春 130022)

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”。残疾人是人类大家庭的平等成员,在带领全党全国人民决胜全面建成小康社会的征程上,党中央始终高度重视残疾人康复工作。据第二次全国残疾人抽样调查结果,我国有听力残疾患者达2780万人。其中7岁以下的听力障碍儿童有13.7万,每年以2万名的速度新增,因此,做好听障人康复工作任重而道远。

听障儿童康复关乎听觉、言语、语言、认知、沟通等五大领域康复共同发展。本文中的语言康复是指对1-6岁佩戴助听器或者植入人工耳蜗的听障儿童群体使用医学、教育、工程及心理等各种康复措施使其受损或者缺失的言语能力得到恢复与建立。选择研究对象为1-6岁儿童,是因为该阶段儿童有一定认知能力,为言语发展的关键期。6 岁前是语言的最佳获得时期,7 岁以后大脑的可塑性明显降低。听障儿童因为听觉损伤或缺失导致听力减退或丧失,进而制约语言功能的正常发展,影响听障儿童的社会化进程[1]。通过各种措施对听障儿童进行语言康复,帮助其获得语言表达能力,回归主流社会,已成为广大特殊教育工作者不懈努力的追求目标。

近些年来,我国学者对于听障儿童康复方面做得比较多的研究集中在听觉能力的建立和康复方面,而通过视觉通道以感官感受提高听障儿童语言发展的运用研究还较为薄弱。绘本以生动的图形语言配合简洁有趣的文字内容,深受儿童喜爱。听障儿童虽然语言和听力有所损失,但他们有良好的视觉审美能力,通过绘本阅读提高听障儿童语言能力,与听障儿童产生情感共鸣,促进听障儿童认知、沟通等方面协同发展。解决听障儿童语言康复问题之根本在于创作更多的优秀绘本,探讨适合听障儿童语言康复的绘本设计思路、特征和方法,将为听障儿童社会化提供较好的帮助[2]。

1 绘本定义与特征

在国外,绘本的流传时间较长,一般认为,现代意义上的绘本诞生于19世纪后半叶的欧美,中国台湾地区的绘本大致从20世纪60年代后期开始起步,至80年代后渐入佳境。而在中国大陆,绘本仅为起始阶段。绘本是对西方picture book的译称,绘本这一词语源自于日文。关于绘本的概念百度百科中这样定义:“绘本是指一类以绘画为主,并附有少量文字的书籍。绘本不仅是讲故事,学知识,而且可以全面帮助孩子建构精神世界,培养多元智能。”绘本是发达国家家庭首选的儿童读物,国际公认“绘本是最适合幼儿阅读的图书”。实际上绘本阅读的族群也不限于儿童,读者群已经扩展到青少年、成人[3]。

1.1 视觉形象性

优秀的绘本一般通过图形说话,即使没有语言的说明也能让读者理解其内涵[4]。绘本呈现个性鲜明的视觉形象特征,绘制绘本的方式多样,从手绘中的水彩、油画、速写、素描、版画、国画等艺术形式,到运用电脑进行的拍摄合成、拼接等现代艺术表现手法,为观众呈现了良好的视觉美感,具有良好的艺术感染力和视觉形象性,正因为绘本这一形象性特征受到儿童的喜爱和关注。

1.2 语言简洁性

绘本中的语言十分精炼,字字斟酌,以短小精悍的语言和图形形象结合,呈现具有一定意境的故事。绘本中的语言具有一定的想象性、创造性、虚拟性、情感性。生动活泼与规范的语言符合幼儿的年龄特点。幼儿在潜移默化的语言熏陶中,不断积累语言经验,让他们的口语表达更加有条理、清晰[5]。

1.3 故事生动性

一部绘本阐述一个完整的故事,在整体设计中穿插着带有节奏感的起、承、转、合。故事通过图形和语言的结合表现,主题突出,具有一定教育意义。

2 绘本在听障儿童语言康复中的作用体现

对于健听人而言,在阅读时,每一个文字在潜意识里都是有声音的,可以说,阅读和倾听是密不可分的,先通过阅读进而发展为“倾听”的活动。研究表明,如果幼儿从小就和家长一起阅读,那么3岁时就听过30,000,000的字词,6岁时可拥有20,000个词汇能力 (Christian, Morrison, & Bryant, 1998, Pediatric Kindergarten Academic Skills)。对于听力有所缺失的听障儿童而言,绘本阅读在语言康复中的作用是显著的[6]。

2.1 绘本阅读激发语言发展

1-6岁的听障儿童因其听力损伤程度不同,语言缺失的情况也不一样。大多数听障儿童在佩戴助听器后,听觉能力显著提高,但因长时间缺失语言练习,对其口语、书面语的练习都存在一定空白。因此,通过绘本进行的语言激发可以按如下方法开展:

针对听障儿童的语言能力进行绘本阅读,能激发其语言发音能力。比如为纠正“B”的语音,在绘本教学中,可以多看关于“B”发音的绘本,比如绘本《Beng!》,康复训练教师可以通过阅读的方式,学习绘本中 Beng,练习“beng”的发音,并大声和多次重复学习动词“蹦”,以此扩展孩子的认知能力和语言发展能力。在这样一本绘本中,不断运用了重复的“B”音,通过并列式复述加深印象,让听障儿童在阅读中潜移默化地记住并参与语言练习。再比如,在绘本《什么?这是什么?》中,通过语言的并列式阅读,让孩子们的认知不断加深并巩固。

“咦?什么,这是什么?”“爬呀爬呀,是小瓢虫。”

“咦?什么,这是什么?”“毛毛茸茸,是小鸡。”

“咦?什么,这是什么?”“扑通扑通,小青蛙,蹦——”

这样并列反复的阅读,让孩子感到充满趣味性,模仿对话与发音,加深其对语音的印象。

在阅读中可以配合多种阅读方式,比如进行唱读或者玩转。唱读绘本与阅读比较,更具有趣味性,可以用说唱的方法讲读绘本,在绘本中加入一些动作,吸引听障儿童注意力,并引导其张嘴发声和语句练习,以此促进听障儿童语言能力发展[7]。玩转绘本,将绘本中趣味点进行夸张和演绎,让故事以逼真的场景再现,让听障儿童可触、可模仿、可感受,这样易于绘本的深入理解和语言练习最终目标的实现。

2.2 绘本调动情感共鸣

运用绘本这一视觉通道进行语言康复,绘本中体现的场景和故事表面看起来是静止不动的,伴随着绘本设计的节奏美感和故事转折,实际上绘本的内容颇为丰富和生动[8]。在建立了良好的视觉感受后,让听障儿童感同身受,熏陶心灵,在情感上有所共鸣,对听障儿童语言的康复提供良好的心境和精神感召,同时促进听障儿童全面发展,在认知、沟通和价值观建立上有所促进,对于听障儿童的成长有所帮助。情感共鸣通过转换角色、仿编绘本、亲子互动等途径体现。

2.2.1 转换角色

绘本学习中,可以引导听障儿童进行角色参与,教师或者父母与听障儿童进行轮换角色表演,让听障儿童感受角色的心理、角色的想法,以此建立情感共鸣[9]。情感的带动除了建立心灵的感召,也为语言欲望激发提供良好的准备,以这样的方式让听障儿童语言得到锻炼和进步。

比如绘本《大大行,我也行》,讲述了“大大会做什么,我也会做什么”,引导听障儿童学习和模仿里面的动作,如跳远、钻洞等。在绘本学习中,加入了角色的转换表演,能够引发听障儿童情感的内化。

2.2.2 仿编绘本

绘本是一个想象的世界,充满了各种复杂的情感体验。对于1-6岁的儿童而言,仿编绘本还存在一定难度,康复教师或父母也要给孩子以发挥的空间,进行引导和参与编排,以一些孩子感兴趣的话题,带动听障儿童或温馨、或感动、或悲哀的情绪激荡,丰富听障儿童的情感体验。比如以“拥抱”为主题,引导听障儿童仿编,先做示范动作,以此激发听障儿童“抱抱”,抱抱老师、抱抱父母、抱抱小朋友、抱抱树木等,在情感的内化后,引导其进行情感的表达——语言的练习。

2.2.3 亲子互动

常言道,父母是孩子最好的老师。对于听障儿童也不例外,父母与听障儿童学习绘本时,家长要注意讲故事时语调要丰富,突出感情色彩,突出书中人物的性格,以吸引孩子。亲子的互动与交流可以让听障儿童感受到爱与快乐,感受到读书的趣味,加深亲子之间感情[10]。可以说,家长对听障儿童的康复起着非常大的作用,通过绘本建立爱的桥梁,温暖折翼的翅膀,对语言康复有着重要意义。“野蛮产生野蛮,仁爱产生仁爱”这是英国教育家斯宾塞在《教育论》中说的一句话。为听障儿童创造爱的环境,让他们拥有爱和快乐,拥有健康快乐的人生。

3 听障儿童语言康复绘本设计思路

绘本在听障儿童康复中的作用是毋庸置疑的,解决康复问题首先解决根本——绘本。当前市场上,绘本可谓数量众多、品类繁杂。通过调研,笔者了解到,目前国内儿童绘本市场主要呈现以下特点:国外绘本选择率优于国内原创绘本;绘本视觉形象设计过于繁杂或太过注重画家的个人艺术风格展现,而忽略绘本内容;绘本包装过于豪华,不易于儿童翻阅;绘本表现手法单一等。面对这样的绘本市场,设计原创绘本成为燃眉之急。

设计与研发适宜听障儿童康复的绘本有重大意义。一方面,切实加快听障儿童康复进程;另一方面,有意义、有针对性的绘本设计开发可为其他残疾人群体精准康复和特殊教育服务;更为重要的是丰富国内原创绘本市场,为我国绘本原创注入活力[11]。

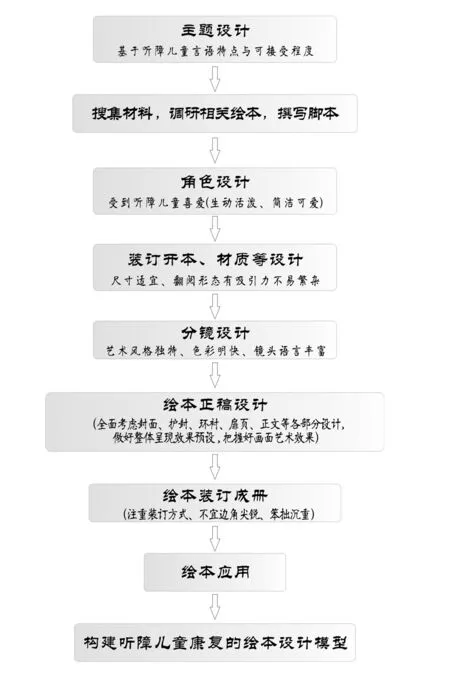

提高听障儿童语言康复质量,关键在于深入把握听障儿童的语言康复规律。绘本研发界定的儿童为年龄1-6岁、接受助听器或人工耳蜗植入、以汉语普通话为对象语言的听障儿童。该年龄段的儿童在生理和认知发育上有自己比较独特的特点,在植入人工耳蜗或佩戴助听器之前,他们一直处于无声世界,如何利用突如其来的声音激发他们的语言能力?以该类听障儿童为受众样本对象,可按照以下流程开展:主题设计与研究(基于听障儿童语言特点与可接受程度)—搜集材料、调研相关绘本、撰写脚本—角色设计(生动活泼、简洁可爱,与脚本风格匹配)—装订开本、材质等设计(尺寸适宜、翻阅形态有吸引力不宜繁杂)—分镜设计(艺术风格独特、色彩明快、镜头语言丰富)—绘本正稿设计(全面考虑封面、护封、环衬、扉页、正文等,做好整体呈现效果预设,注重画面艺术风格)—绘本装订(注重装订方式)—绘本应用。见图1。

图1 听障儿童语言康复绘本设计流程

4 听障儿童语言康复绘本设计原则

4.1 突出听障儿童语言训练

针对听障儿童进行绘本设计,其特殊性和重点在于突出听障儿童的语言练习,在绘本设计中重点关注本原则。语言的学习关键在于语言的实践应用,听障儿童的语言康复重点在于语言运用和交际。因此在绘本设计时,以进行语言训练为首要原则,在内容设计与画面视觉元素安排上,以语言元素为重点学习内容,在设计中,可以放大或者夸张语言的文字,或者以图形的方式展现和诠释语言要素。在内容设计中,可以重复重点突出语言,设计语言的词句,巧妙地安排在故事中,让听障儿童在阅读中无意间便得到锻炼[12]。

4.2 提高听障儿童注意力

听障儿童因听力受损,其专注力相对健听儿童有一定优势,但听障儿童毕竟也是儿童,有着容易转移注意力的特征。在绘本设计中,以趣味性的图画元素吸引听障儿童,从视觉感知的角度认知绘本图形,理解图形内容传达的信息。以有趣的图形感染听障儿童,吸引听障儿童注意力,达到提高阅读专注力的目的。

4.3 提升听障儿童审美能力

听障儿童有一双欣赏美的眼睛,他们也喜欢具有视觉冲击力的图形元素,色彩明亮的形状,夸张的外形、有个性的视觉元素[13]。设计师在创作听障儿童绘本时,要将画面美感融入到绘本中。尽管听障儿童还没有形成较为理性的认知,但他们对趣味性很强的图形元素有着特殊的喜爱,在绘本设计中,以突出美感为基本原则,能吸引听障儿童注意力,形成审美标准,进而提升审美意识。

4.4 拓展听障儿童知识面

听障儿童绘本担负着重要的教育功能。听障儿童因为沟通的障碍,获取知识的路径相对狭窄,因此,通过绘本进行知识的构建对于听障儿童身心发展具有重要意义。绘本设计中,要以多元、全面、易懂、切合实际为知识教育原则,将知识点运用于绘本中,以生动活泼的形式进行学习,符合听障儿童的认知特点,并能得到较好的教育功效[14]。

5 听障儿童语言康复绘本设计方法

5.1 绘本内容体现

绘本的主要受众对象是听障儿童,因此,在设计中要研究1-6岁听障儿童的年龄段特征,内心的需求点。正如马斯洛提出的人类的需求点可以分为:生理的需求、安全的需求、社交的需求、 尊重的需求、自我实现的需求。其中,自我实现的需求是属于高层次的需求。以此为根据,可以发现注重听障儿童的内心需求,以此为出发点能起到儿童自我潜质开发的作用。听障儿童的绘本设计可以贴近听障儿童的生活经验,主题以亲情、友情、品格、生命教育、安全教育等为主。绘本语言具有形象性、重复性,设计的绘本能让听障儿童有亲近感,满足其好奇心。用心感知听障儿童的认知世界,让听障儿童在学习和阅读中产生实现自我的乐趣[15]。

5.2 绘本角色设计

在听障儿童语言康复绘本设计中,应充分考虑角色的造型是以具象还是以抽象为表达方式,要对角色进行童趣化表达,从听障儿童的视角综合考虑,运用夸张的手法进行造型强化,以此表达绘本主题,将造型设计深入听障儿童的内心。将一些常见的视觉对象赋予新的造型元素,拓展新的情感信息,可以将没有联系的造型元素进行重组,运用拟人的表达方式,将动物和事物进行变形,运用拟人化手法可以强化视觉效果,让角色有奇特梦幻的想象[16]。这样的角色造型设计,符合听障儿童心理认知,能吸引听障儿童的注意,并带动听障儿童康复。

5.3 绘本色彩设计

色彩也是绘本的主要视觉表现之一,充分考虑色彩的应用和搭配关系,可以有效吸引听障儿童对绘本的注意和对世界的认知[17]。色彩为认知世界的直接体现,经过研究表明,色彩通过视觉神经传递给大脑以感知,物体通过光源照射后,反射到人眼中,最终通过大脑处理产生色彩感知。这种心理过程能使1-6岁的听障儿童进行颜色的区分和认识。通过色彩的合理设计,绘本会更受到听障儿童的欢迎。

5.4 绘本文字设计

文字是绘本另外一种外在形式,也有一些绘本没有文字体现。针对听障儿童语言康复的需要,尽可能加上文字。文字要较为简洁,可以综合运用重复、音韵联想、语言游戏等方式对文字进行设计。在进行文字设计中,可以设计安排简单易懂的押韵文字,使儿童绘本中的文字有节奏感,加强文字在绘本中的趣味性[18]。还可以应用带有联想的音韵,让听障儿童可以一口气将一连串语句阅读完,每一句承载一定故事性,让听障儿童学习绘本时,就如身临其境。运用语言游戏方式让其体会游戏的乐趣,比如用绕口令或者关联词制作游戏,听障儿童对枯燥的语言并没有兴趣,而将富有游戏性的文字浓缩成一个故事或者一句话,这样便能激发听障儿童关注和喜爱文字,间接进行语言的练习和提高[19]。

绘本已经成为深受听障儿童喜爱的艺术形式,集学习、趣味、康复、娱乐于一体的绘本,在听障儿童康复和教育中充当了重要角色。本文针对当前国内听障语言康复视角下的绘本设计和研发进行了一些探索和思考,希望能对听障儿童精准康复贡献一点微薄之力。