术中相关因素对婴幼儿先天性心脏病术后早期撤机的影响

林超 李运泉

近年来随着体外循环及深低温麻醉术下心脏直视手术的广泛应用,婴幼儿先天性心脏病(先心病)手术成功率不断提高,预后大为改观,然而常因手术时间及术中体外循环时间过长等原因,导致术后心肺等重要脏器功能受到严重打击,使术后早期撤机实施困难,同时也增加了患儿术后并发症的发生[1-4]。为此,本研究对婴幼儿先心病术中相关因素对术后早期撤机的影响进行深层次分析,为临床医师提供更多指导建议。

对象与方法

一、 研究对象

回顾性收集2014年1月1日至2017年1月1日转入中山大学附属第一医院心脏儿科ICU的先心病术后婴幼儿(自出生至满3周岁之前),并排除:①经外科置入封堵器病例;②期间放弃治疗,死亡病例[5]。

全组婴幼儿先心病术后所用呼吸机型号为Drager Babaylog 8000plus或者Drager Evita 4,常用的机械通气模式有:同步间歇指令通气(SIMV)、容量通气模式(VG)、双水平气道正压(BIPAP)、CPAP、辅助自主呼吸(ASB)及压力支持模式(PSV),拔除气管插管后常规予鼻导管低流量吸氧。患儿术前予明确诊断、积极抗感染及调整心功能,术中在体外循环下行外科矫治术,术后入ICU予充分镇静、镇痛,避免脱管与出血,静脉营养,早期肠内喂养,注意无菌原则,广谱抗生素加强抗感染,血气分析监测调整呼吸机参数,床边胸片及心脏超声监测心肺情况,持续雾化湿化化痰,定期翻身拍背吸痰,加强呼吸道护理,根据病情选择性予地高辛、开博通、呋塞米、螺内酯及多种血管活性药物(米力农、多巴胺、多巴酚丁胺、硝普钠、硝酸甘油、酚妥拉明、肾上腺素、去甲肾上腺素及左西孟旦等)调整心功能,白蛋白补充胶体及减轻心肌水肿,丙种球蛋白营养支持,密切关注心肺功能变化、维持循环及内环境稳定,同时积极预防及处理术后并发症。

二、 分组标准

本中心将先心病术后≤24 h内撤机成功作为早期撤机组,>24 h撤机作为晚期撤机组[6]。将主动脉阻断(ACC)时间分为≤30 min组、>30且≤60(31~60)min组、>60且≤90(61~90)min组及>90 min组;将体外循环(CPB)时间分为≤60 min组、>60且≤90(61~90)min组、>90且≤120(91~120)min组及>120 min组;将手术时间分为≤3 h组、>3且≤4(3~4)h组及>4 h组。

三、 术中影响因素

本研究纳入的术中影响因素有主动脉阻断时间、体外循环时间及手术时间。

四、 统计学处理

结 果

一、 先心病婴幼儿一般资料

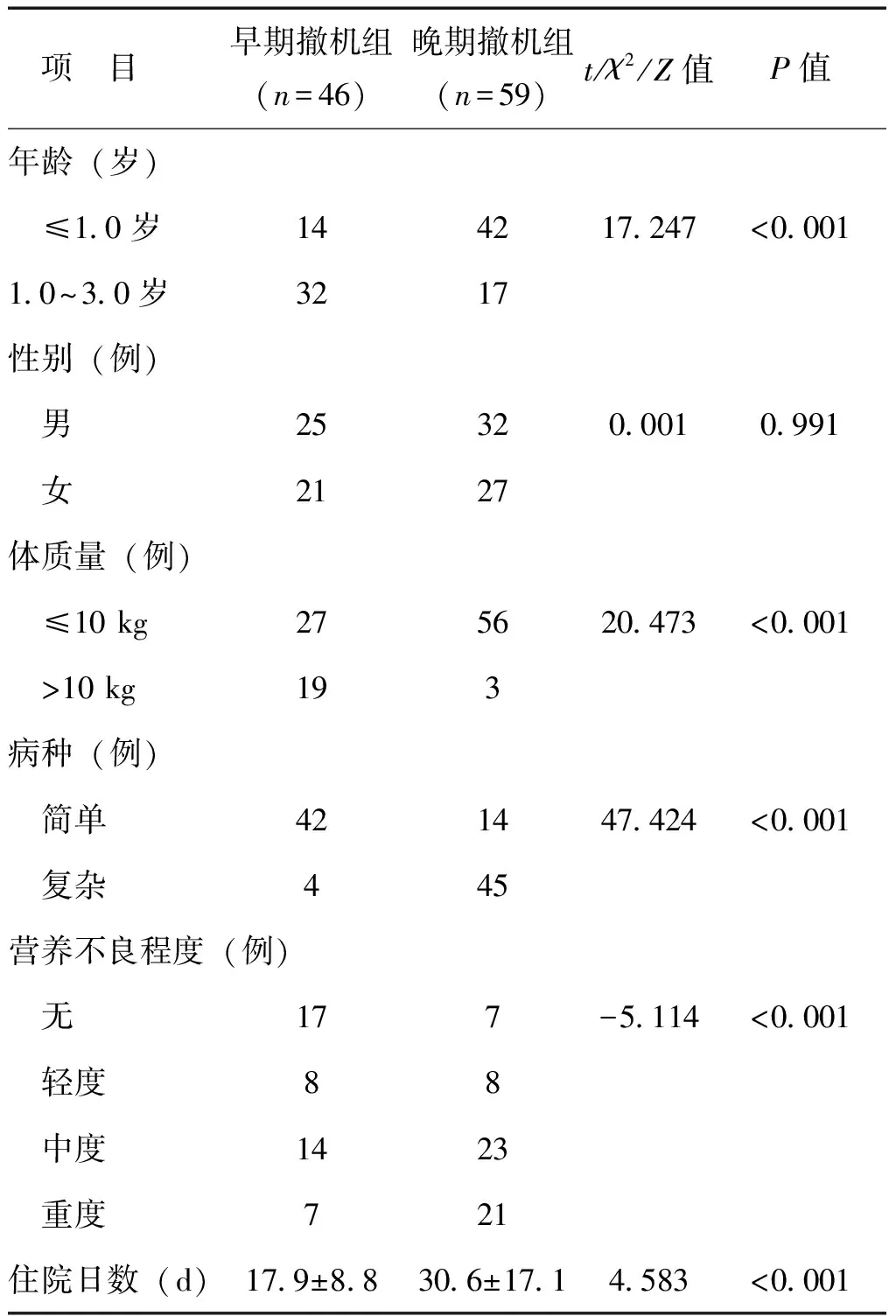

全组共收集105例先心病术后婴幼儿,早期撤机组为46例(43.8%),机械通气时间为(8.8±3.4)h,晚期撤机组为59例(56.2%),机械通气时间为(102.3±80.2)h。简单先心病包括室间隔缺损(41例)、房间隔缺损(6例)、室间隔缺损+房间隔缺损(4例)及室间隔缺损+动脉导管未闭(5例)。复杂先心病包括完全性房室间隔缺损(3例)、重度肺动脉狭窄(2例)、法络四联症(10例)、大室间隔缺损+重度肺动脉高压(28例)、完全性肺静脉异位引流(1例)、房间隔缺损+部分肺静脉异位引流(2例)、室间隔缺损+感染性心内膜炎(1例)、肺动脉瓣闭锁(室间隔完整,1例)及左冠状动脉起源于肺动脉(1例),见表1。

表1 105例先心病婴幼儿的一般资料

二、 婴幼儿先心病术后早期撤机术中影响因素的单因素分析

ACC时间及CPB时间是术后早期撤机的影响因素,其差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

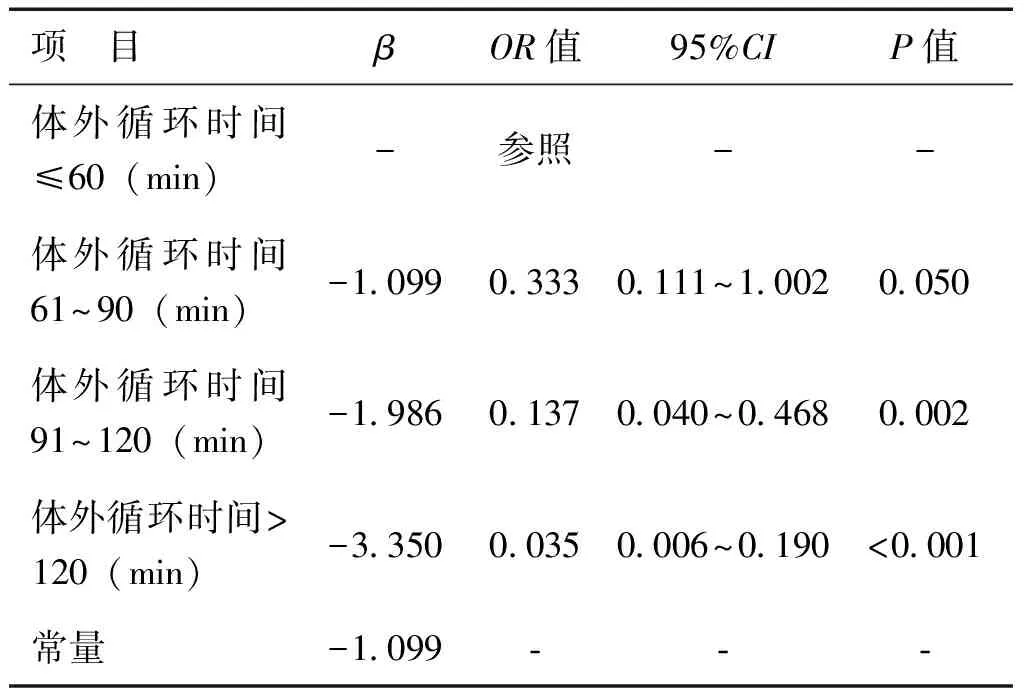

三、 婴幼儿先心病术后早期撤机术中影响因素的非条件logistic回归分析

CPB时间91~120 min及>120 min是术后早期撤机的独立影响因素,其OR值(95%CI)分别为0.137(0.040~0.468)及0.035(0.006~0.190),见表3。

表2 105例婴幼儿先心病术后早期撤机术中影响因素的单因素分析

表3 105例婴幼儿先心病术后早期撤机术中影响因素的非条件logistic回归分析

讨 论

婴幼儿先心病术后早期撤机受多种因素影响,患儿的基础情况(如早产儿、低体质量、病种复杂、喂养困难及重度营养不良等)对术后早期撤机起着较关键作用,临床医师应予以重视,然而在婴幼儿先心病术后的重症监护过程中,亦发现手术医生及围手术期的管理为关键因素,其CPB时间及ACC时间越长,术后机械通气时间亦明显延长[4,7]。本研究单因素分析结果提示缩短术中CPB时间及ACC时间有利于提高婴幼儿先心病术后早期撤机率,为指导术后早期撤机提供较大参考价值。

一项大样本研究将821例先心病患儿分为机械通气延长组(机械通气时间延长>90%百分位)与非机械通气延长组,分析围手术期各种相关因素对机械通气时间的影响,结果发现CPB时间长是导致机械通气时间延长的一项独立危险因素[8]。本研究非条件logistic回归分析结果提示CPB时间91~120 min及>120 min是术后早期撤机的独立影响因素,考虑CPB时间越长,术后出现心肌损害、神经系统损伤、水肿及全身炎症反应程度越重、持续时间越长,发生MODS的可能性越大,术后机械通气支持的时间越长。同时,婴幼儿的解剖和生理与成人相比存在显著差别,且各脏器形态和功能尚未发育完全,因此,CPB导致机体炎性反应的程度及持续时间较成人更为明显,易导致术后严重并发症的发生,影响早期撤机率[9]。

Clajus等[10]在一项临床试验中研究发现AngⅡ可能是CPB术后导致MODS及机械通气时间延长的调节机制。而目前本中心为减少CPB对患儿造成的严重并发症,对于小年龄、低体质量及病种复杂的先心病患儿,常采用低温保护心肌,局部低流量灌注法灌注大脑以延长停循环时限,改良超滤法减轻术后水肿、滤出部分炎症介质,促进术后心、肺、脑及肾等重要脏器的恢复,从而减少术后并发症发生。另外,CPB时间过长易导致术后炎症因子增加,而时间过短则不利于术后心功能恢复,因此,合适的CPB时间才有利于减少术后机械通气时间。

本研究发现先心病患儿术中ACC时间是术后早期撤机的影响因素。 Roodpeyma等[11]在一项202例发展中国家先心病患儿的前瞻性研究中,发现ACC时间长是术后机械通气时间延长的高危因素,同时也是导致病死率高的主要原因,考虑与ACC延长导致心肌缺血加重、术后心功能下降有关。另一方面,ACC时间延长导致对心、肺、脑、肾及凝血系统等重要器官系统的供血相应减少,必然影响术后心、肺、脑及肾脏等多脏器功能的恢复,从而延长机械通气时间。此外,Minami等[12]在一项回顾性研究中发现ACC亦与术后降钙素原升高及机械通气时间延长密切相关,因此,术中保护好心肌、减轻缺血再灌注损伤,尽可能减少ACC时间有利于术后早期撤机[13]。

先心病患儿手术时间受多种因素影响,主要包括疾病的复杂程度,术者对手术方案、步骤的熟悉程度及医疗设备技术水平的高低等有关,本研究结果显示手术时间在早期撤机组与晚期撤机组中无明显差异,与临床实践不相符,考虑可能与病例数不足有关,仍需进一步研究。经综合分析,笔者认为需要加强术前对先心病结构及血流动力学的掌握,术者应加强对术式的熟练程度,对风险、防范措施及病情评估的能力,同时加强多学科合作会诊,可争取减少手术时间,提高手术矫治成功率,缩短术后机械通气时间。