芬兰预防校园欺凌项目对我国的启示①

(华东师范大学,上海 200062)

放眼全球,校园欺凌事件是各国普遍面临的教育与社会问题。为预防与治理校园欺凌问题,各国纷纷开展整治行动。如美国出台反欺凌法案严惩暴力行为,日本设立第三方机构调查校园欺凌行为,英国加强教师培训、注重社会宣传等。2006年开始,芬兰面向1-9年级的所有学生推行预防校园欺凌的KiVa项目(芬兰语KiusaamistaVastaan,英语意为Finland's Anti-bullying Program)。因其效果显著,KiVa项目2009年获得了欧洲犯罪预防奖(European Crime Prevention Award),2012年获得最佳社会政策项目奖(Social Policy Award for Best Article)。芬兰KiVa项目经过长期探索和实践,其经验和做法为解决我国校园欺凌问题提供了一定的借鉴。

一、校园欺凌的相关概念

(一)校园欺凌的内涵

校园欺凌(school-bullying)又被称为校园霸凌,主要指发生在校园内学生间以大欺小、恃强凌弱的带有蓄意性、重复性的攻击行为。[1]以长期性、隐蔽性、方式多样性、欺凌双方存在强弱悬殊为特征。根据表现形式,校园欺凌可分为社交欺凌(排挤、孤立、散播谣言等)、言语欺凌(辱骂、嘲笑等)、肢体欺凌(踢打、推搡、扇耳光等)、性别欺凌(扒衣拍照、羞辱嘲笑等)、网络欺凌(利用互联网侮辱、毁谤、骚扰等)。与校园暴力侧重客观事实不同,校园欺凌更突出学生间的“蓄意欺凌”及被欺凌者“受辱感”的主观感受。

(二)校园欺凌的参与者

1.欺凌者(bully)

校园欺凌者是校园欺凌行为的实施者,主要以小团伙组织的形式实施欺凌行为。研究表明,欺凌者期待通过欺凌行为达到震慑他人的目的,从而维护自身在群体内的社会地位或获得更大的权力。[2]欺凌者的欺凌行为既损人又不利己,不断被强化的欺凌行为易导致欺凌者形成飞扬跋扈、冷酷无情、偏执易怒的不良人格,以及易形成以暴制暴的思维定式助长欺凌者的攻击性倾向。同时,校园欺凌者的组织具有小团伙性质,很容易将学校中具有暴力倾向的欺凌者聚集在一起,增加其成年后反社会行为发生的可能性。

2.被欺凌者(victim)

被欺凌者是校园欺凌行为中容易被攻击伤害,在团体中处于体格上和地位上较为弱势的一方。研究表明,部分被欺凌者在冲突产生时采取的消极回避态度易造成人际交往失衡,其自身的弱势特质更易吸引欺凌者,最终导致攻击性行为的产生。[3]这种弱势特质既表现在生理上,如年龄较小、身体较弱等,又表现在心理上,如安静沉默、孤僻自卑,懦弱顺从等。事实证明,长期置身于欺凌环境中,忍受周而复始的欺凌行为对被欺凌者身心发展危害极大,容易使被欺凌者紧张不安、焦虑抑郁,从而造成学业适应困难。除此之外,长期用自我压抑的消极方式逃避退缩易造成被欺凌者的人格障碍和社交恐惧,易被同伴孤立排斥边缘化,甚至出现自残、自杀、报复社会等过激行为。

3.旁观者(bystander)

旁观者是欺凌事件发生时的目击者。他(她)们不仅仅是欺凌事件的看客,其行为也会影响欺凌事件的走向。[4]KiVa项目的研发团队经过研究发现,在整个欺凌事件中,8%为欺凌者,12%为被欺凌者,剩下的80%为旁观者。[5]根据旁观者行为类型可将其分为四类:第一类是强化者(Reinforcers of thebully),占比20%,在欺凌事件发生时他们用围观哄笑行为支持欺凌者,强化欺凌行为再现;第二类是协助者(Assistants of the bully),占比 7%,他们不是欺凌行为的主要发起者,却在欺凌事件发生时“呐喊助威”,为欺凌者提供信息与帮助,甚至会加入到欺凌行为中捉弄被欺凌者;第三类是保护者(Defenders of thevictim),占比 17%。欺凌事件发生时他们会积极抵制,安慰并保护被欺凌者,努力阻止欺凌行为。第四类是局外人(Outsiders),占比24%,他们是欺凌事件的沉默见证者,其行为表现为冷眼旁观和漠视欺凌行为,不介入即将或者正在发生的欺凌事件。研究表明,强化者与协助者更易受到欺凌行为影响成为潜在的欺凌者,[6]而置身事外的局外人所表现出的道德冷漠会给被欺凌者带来二次精神伤害。[7]

二、芬兰KiVa项目概览

(一)KiVa项目开发的背景

1.社会背景

20世纪80年代,芬兰的校园欺凌现象初现端倪,进入20世纪90年代之后,由校园欺凌引发的自杀事件频发,开始引起芬兰政府、学者以及公众的高度关注。针对愈演愈烈的校园欺凌问题,1999年芬兰政府制定了《校园安全保障法》,法案规定每个学生有权享有一个安全的学校环境,教育提供者有责任确保学生在校期间免遭欺凌。2003年,法案进一步被修订,要求教育提供者提供遏制校园欺凌行为的课程方案,且承担计划执行与监督的责任。但由于各个学校制定反欺凌课程需要消耗大量的时间与精力,自推行以来效果不尽如人意。2013年,芬兰学校健康促进研究的调查显示,2007-2009年校园被欺凌率由7%增至9%。[8]由此可见,一般的立法行动还不足以缓解及遏制校园欺凌行为。基于此,2006年芬兰教育部委托图尔库大学(University of Turku)开发预防校园欺凌与暴力项目,在历经三年开发与评估之后,项目于2009年开始在全国推广实行,目前芬兰90%的综合性学校都注册实施了这项计划。

2.理论背景

KiVa反校园欺凌项目是基于科学研究、开发、实施为一体的项目,由苏兰图尔库大学Christina Salmivalli教授带领12名博士生导师共同完成。开发团队的研究表明,校园欺凌事件发生时的旁观者,无论是起哄、围观或其他非言语反馈,都会默许与鼓励欺凌者继续欺凌行为,促使欺凌行为发生得更频繁。[9]研究人员认为,旁观者在目击欺凌现场时的态度,会直接影响欺凌行为的走向,或制止欺凌或延续欺凌。[10]基于此,KiVa项目以改善人际关系为前提,借助互联网与虚拟学习环境,让学生体会不同角色的情绪与行为,以提升全体学生面对欺凌行为的同理心,增加旁观者的责任感,帮助学生从旁观者向保护者角色转变。

(二)KiVa项目的内容构成

KiVa项目旨在结束欺凌及预防校园欺凌事件的出现,并通过有效举措将受害者的负面影响降到最低。该项目由以下三个部分组成。

1.课程开发:面向全体,预防欺凌(universal actions)

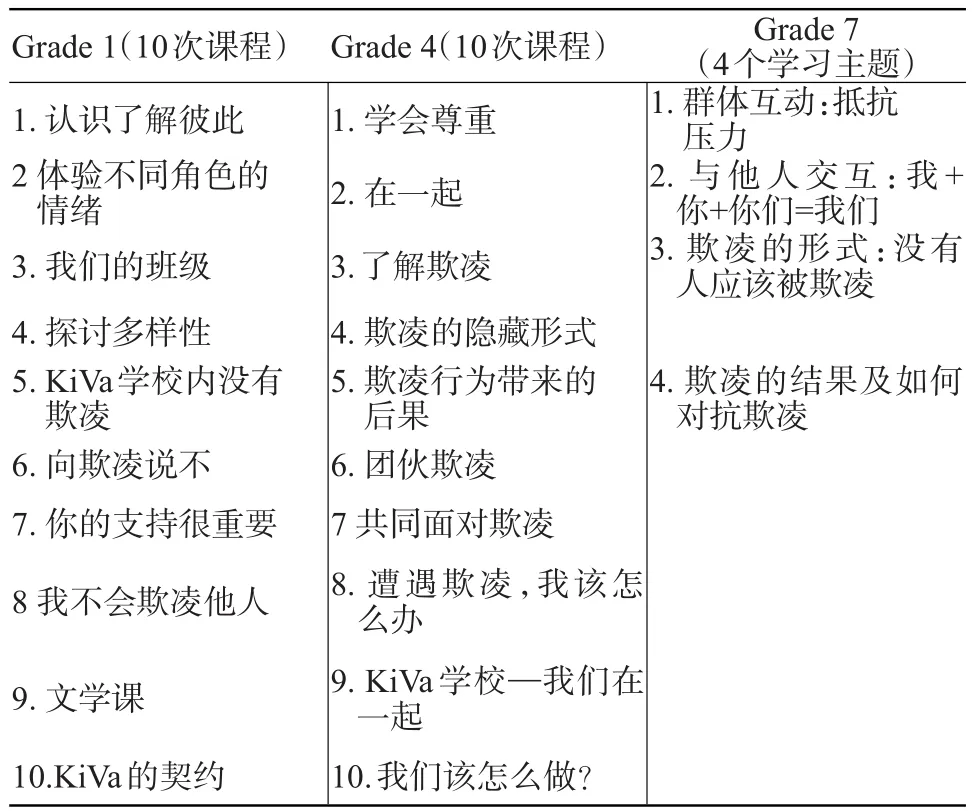

KiVa项目以义务教育期间(1-9年级)学生为对象,根据学生的年龄段,分三个实施板块:Grade 1,Grade 4,和 Grade 7。其中 Grade 1 适用于 1-3 年级(6-9岁)、Grade 4适用于 4-6年级(10-12岁)、Grade 7适用于7-9年级(13-16岁)。学生每个阶段的学习课程内容及主题详见表1。

表1:KiVa学校学生课程内容(Grades 1 and 4)和主题(Grade 7)[11]

KiVa学校学生课程主要目标有三个:一是改变旁观者的角色;二是移情理解与支持被欺凌者;三是目睹欺凌时能向被欺凌者提供帮助。课堂教学过程中教师引导学生了解欺凌,坚定学生反欺凌的态度。学生通过小组讨论、观看视频与角色扮演等方式,了解欺凌的危害,掌握预防与制止欺凌的策略。

KiVa项目除了设置课程和学习主题外,还研发了反欺凌电脑游戏,这是一种虚拟学习系统,旨在通过玩游戏的方式让学生体验欺凌行为,并引导学生对欺凌行为作出积极的回应,从而发挥停止欺凌事件的作用。游戏由三个主题构成:第一个主题是“我知道”(I KNOW),向学生传递校园欺凌的知识。学生们通过情景模拟认识欺凌,了解欺凌的特征,测试学生在遭遇欺凌时是否会采取措施帮助被欺凌者。第二个主题是“我可以”(I CAN),转变角色认识,提升同理心。游戏中学生会在学校任意场所遭遇欺凌,游戏会根据他们所做的选择给予反馈,按照设计,参与游戏的学生们可分别体验欺凌者、被欺凌者及旁观者角色,感受他们面对欺凌时的想法与感觉,由此,学生们可以改变自己的行为。第三个主题是“我做”(I DO),尽可能鼓励学生把所学技能融进日常的相互交往中。在遭遇欺凌时勇敢地站出来保护被欺凌者,或者告知教师与其他教工结束欺凌行为。

2.应急机制:干预个案,标本兼治(Indicated actions)

每一所实施KiVa项目的学校,由3名教职工与课程教师组成的小组共同应对处理欺凌事件。校园欺凌干预小组工作流程如图2所示。[12]

图2 校园欺凌干预小组工作流程

首先,筛查案例。干预小组根据项目的“筛选标准”对报告的案例进行筛查,属于欺凌事件的由学校干预团队处理,其他的争端由班级教师处理。其次,组织讨论。干预小组教师通过聆听来了解被欺凌的过程,并对被欺凌者的遭遇表示同情与理解,并承诺终结欺凌行为,增加被欺凌者的安全感。第三,与欺凌者对峙。欺凌者通常以小团伙的形式存在,为全面真实了解欺凌事件,干预小组分别与欺凌者进行交谈,防止他们就欺凌事件编造借口或统一口径隐瞒事情真相。第四,探讨协商。干预小组再次与欺凌者们会面,通过调停、和解、教育等方式,修复学生间的关系,就欺凌事件达成共识,预防新问题的发生。第五,跟踪安抚。干预小组为被欺凌者提供心理辅导,同时约谈班级同龄人鼓励、关心被欺凌者,为被欺凌者提供后续情感支持与社交技能辅导,帮助被欺凌者恢复与重建自信。第六,防范再现。在跟踪安抚一段时间之后,干预小组与欺凌事件参与者再次交谈,以确保欺凌事件得到妥善处置,同时防范欺凌行为再次发生。

3.技术支持:培训教工,赋权赋能(Training days and school network meeting)

为了保障项目的实施效果,KiVa项目的开发团队会定期对项目实施学校进行项目培训。除了项目导入前针对教职工组织的两天面对面培训之外,还将通过建立线上校园小组、构建校际网络等方式对项目进行支持。每个线上校园小组由三所学校组成,线上小组成员每学年与KiVa项目专家进行三次线上会议。定期召开会议既可以激励网络成员实施KiVa项目,又能辅助学校解决项目实施过程中可能遇到的障碍。

(三)KiVa项目的主要特点

KiVa项目,从另辟蹊径的“唤醒旁观者”,到寓教于乐的“电脑游戏模拟教学”,再到由专家团队指导的“干预流程”,不仅遵循儿童青少年身心发展规律,还体现了芬兰教育旨在提高学生幸福感和社交能力的理念。[13]具体特点如下:

1.基于科学研究防治校园欺凌

KiVa项目由大学科研团队负责研发,由芬兰教育部牵头推至全国实行。项目的研发团队由领域内顶尖专家组成,研究涉及心理学、现象学等多学科,在真实把握青少年心理状况的基础上,推出KiVa项目。它包含以预防为主面向全体的普遍性行动,又有欺凌发生后的个案干预、讨论协商,再到后续的心理辅导,是对整个进程的科学干预。

2.预防为主,以唤醒旁观者为重点

KiVa项目的开发团队认为,在校园欺凌的情景中旁观学生围而不救的冷漠表现是对欺凌行为的正强化,其态度和行为取向很大程度上将影响欺凌行为停止或延续。因此,防治校园欺凌的关键和核心在于如何唤醒更多的旁观者。具体操作中,KiVa项目通过小组讨论、团体交流、游戏体验、换位思考等途径,让更多的旁观者的体验和感受被欺凌者遭遇欺凌时的无助与痛苦,以增加旁观者的同情心与责任感,激发他们的干预动机和行为,或向教师报告,或寻求其他同伴支持共同保护受害者等,从而制止欺凌事件。

3.寓教于乐的情景模拟学习体验

KiVa项目通过电脑游戏和网络论坛,寓知识于游戏中,游戏设计是为了在实际生活中应对欺凌行为而做的准备。在高度仿真的情景中,学生可根据剧情设计选择不同的角色,体验他们遭遇欺凌时的感受与心理反应,进而同情并支持受欺凌者,改变以往冷漠的态度与明哲保身的价值理念,在游戏中学生结合所学知识,反复练习对抗欺凌的积极行为。通过参与游戏反复强化,反欺凌的意识就会内化成为学生日常首选的积极行为,在遭遇欺凌时,就会由“旁观者”转变成“保护者”。针对KiVa项目的评估已验证了情景教学在唤醒旁观者上成效显著。

4.全程科学指导,及时评估效果

区别于一般的教育课程,KiVa项目实施者需要具备高度的组织、协调、沟通、判别、处理问题的能力,这些能力的获得需要有专门的培训与指导才可实现。在项目导入学校前,KiVa项目开发者会对学校相关人员进行面授培训,以帮助教师掌握实施要领、提升自身工作能力,项目导入后由专家小组构筑的校际网络将为项目的顺利开展保驾护航。为了全面掌握项目实施是否取得了预期效果,项目团队在全国推行KiVa项目前进行了为期三年的验证,基于实地调研数据实时观察项目实施效果,及时发现问题,修正偏差,积累经验,为之后全国范围的推行奠定了理论与实践基础。

5.多方参与,共同构筑预防系统

KiVa项目的成功之处在于多元治理,各司其职。项目由大学机构负责研发、由政府主导推行、由学校负责实施、由家长保障配合,形成多位一体的共享机制,整合力量共同应对与解决校园欺凌问题。为更好地落实项目目标,KiVa项目充分调动学生的积极性,获得家长的协同与理解,发挥学校与家庭间的良好协同关系是解决校园欺凌问题的根本途径。在实际操作中,KiVa项目为家长提供了《反校园欺凌学习手册》,详细介绍了欺凌的特征、欺凌的形式、受欺凌后孩子的表现、防范欺凌策略等,共同构筑联防系统以应对校园欺凌问题。

三、芬兰KiVa项目对我国的启示

自KiVa项目推行以来,芬兰进行了大量随机对照试验,包括117所干预学校和117所对照学校的效果评估。研究证明,KiVa项目能显著减少自我或同伴报告的欺凌事件。[14]在KiVa实施学校中,语言欺凌、身体欺凌、关系欺凌、网络欺凌等形式的欺凌受害者明显减少。此外,在KiVa项目实施校里,学生对学校的喜爱程度、学生学习动机和学习成就都有所提升。[15]另有报告显示,推行KiVa项目能显著降低学生们的焦虑与抑郁等不良情绪,有利于营造良好的同学关系与和谐的校园氛围;[16]98%的被欺凌者表示个人在学校的处境明显改善。数据显示,芬兰自2009年在全国90%的学校推行KiVa项目以来,被他人欺凌与欺凌他人的学生比例显著下降。[17]芬兰KiVa项目的开发与实施为我国预防和制止校园欺凌问题带来重要的启示。

(一)政府层面:政府主导,项目先行,共筑防护网

第一,从顶层设计出发制定适合我国国情的防治校园欺凌的项目,在设计项目之前需进行广泛的调研,注重对校园欺凌的数据统计分析以了解我国校园欺凌事件发生发展的特点,在此基础上认识我国校园欺凌现象。第二,借鉴KiVa项目经验,政府提供经费与政策保障,委托专门机构专业人员针对校园欺凌问题进行跨学科、跨领域的系统研究,制定出目标明确、措施到位的可推行至全国的规划。第三,政府应成立防治校园欺凌专门机构,做到权责明确、机制健全,保证项目执行,同时做好跟踪与反馈,实时观测及时统计,不断修正与完善项目,以保障工作的连续性与稳定性。

(二)学校层面:强化责任,融入课程,以预防为主

第一,面向全体宣讲教育。为更好地贯彻国家关于反欺凌的相关政策要求,学校管理者可通过观察、问卷、访谈等方式全面了解本校欺凌现状,成立防治校园欺凌工作小组,同时加强教师培训、提高教工识别欺凌行为和干预欺凌行为的工作能力,向全体学生开设融入日常教学的道德教育、生命教育等反欺凌课程,引导学生尊重自己及他人,树立反校园欺凌的意识与观念。第二,分班教育强化效果。以班级为单位完成日常反欺凌课程教育教学工作,参照KiVa项目的经验,运用现代技术开发寓教于乐的电脑模拟情景教学以增加反欺凌课程的防治效果,通过学习讨论交流,情景教学模拟体验,交换身份换位思考,让学生了解欺凌行为的危害,自觉培养抵制欺凌的意识以及在遭遇欺凌时敢于发声。第三,追踪个案及时干预。基于欺凌行为较隐蔽难察觉的特点,学校可通过设置校园欺凌治理热线电话,鼓励学生主动报告欺凌事件,同时安装监控设备维护校园安全。

(三)家庭层面:减少诱因,家校合作,共建治理机制

第一,以身作则减少诱因。家长要依法落实监护责任,提高自身素质,学会倾听与理解,避免暴力型教养,注重家风建设,培养孩子良好的品质和行为习惯。第二,主动与学校开展有关校园欺凌的合作。家长在日常生活中要全方位关心孩子的学习与生活,多与孩子沟通了解其在校情况;学校需不断完善校园欺凌咨询机制并为家长提供网站、家长微信群等反馈平台,帮助家长认识和了解欺凌行为的危害,明确家校合作的必要性。

(四)社会层面:理性认识、净化环境、共建合作联盟

第一,理性认识避免过分渲染。近年来,随着自媒体的蓬勃发展,校园欺凌事件被过度报道与传播,经由网络放大炒作的新闻易引发公众的感性反应从而导致认知偏差。为防范过度报道带来的社会恐慌,需做好欺凌事件的通报工作,发挥正确的警醒教育作用,防止因网络肆意传播导致事态蔓延,造成对受害者的二次伤害。第二,净化环境营造良好社会氛围。相关部门要严审网络内容及时清除暴力、色情等负面信息以净化网络环境,同时,学校与家长需加强引导学生正确使用网络媒体,避免欺凌与暴力通过网络媒体扩散演变为网络欺凌,为儿童青少年营造良好的成长环境。第三,通力配合共建合作联盟。统一各界认识是应对校园欺凌的首要任务,再配合建立早期预警、事中处置及事后干预机制。对已然发生的欺凌事件要根据轻重程度采取分级处理方式,处理过程体现“宽容而不纵容”原则,必要时启动惩罚机制,教育和矫治欺凌者,达到警醒震慑作用进而影响其他学生的行为选择,实现预防校园欺凌之目的。对于情节严重、手段残忍具有犯罪性质的欺凌和暴力事件依法惩处。